回想一年中家裡最常買的水果,大概非香蕉莫屬了。

原因無他,只要剝除外皮,就可以吃了,非常方便,雙手既沒有被湯汁沾濕的困擾,而且吃後香蕉皮往垃圾桶一丟,船過水無痕,連清理都省了。要家庭主婦不愛,也難!

當然,物美價廉,也是選購的考量,臺灣出產香蕉,一年四季市場上都見得到,除了冬天和夏天颱風過境略貴,其他時候價格都很平實,說是國民水果似乎也不為過。我記得小時候,家裡食指浩繁,要餵飽七張小嘴已經不容易,水果來源只能從路旁或鄰人的果樹去採摘。不過,如果父親去鹿港城鎮,回來時往往會帶上幾串香蕉,或是一堆零散的一根根香蕉。這些香蕉是成堆拍賣來的,價格低廉,所以父親才捨得掏錢,帶回家讓小孩解饞。

此外,香蕉香甜、柔軟的口感,很適合一家老小的牙口,應該也是它受歡迎的原因。

彰化老家有前院和一個後院,前院鋪上水泥,用來晒稻穀;後院是泥地,用來飼養雞、鴨、鵝。後來,父親不知道從哪裡移來了蕉苗,就在後院排水溝旁的角落種起來。從此,幾個小孩就經常在香蕉樹旁徘徊,看著植株抽高、伸出紫色苞片、長出像手指般的小綠蕉,然後眼巴巴望著綠蕉肥壯、彎曲、變黃。好不容易,一整把的香蕉終於可以割下來了,只是這些「在叢黃」的香蕉,外觀並不好,個頭大小不一,還常常帶著黑褐色,跟市場賣的無法比。想來是因為沒有疎果和套袋的緣故。不過,香甜柔軟的口感就不是買來的香蕉可以匹敵的了。

也許因為在鄉下長大,有了近距離接觸香蕉樹的機會,對香蕉的植株和綠油油的葉形,始終有一份好感,後來讀到李清照的《添字採桑子》:「窗前誰種芭蕉樹?陰滿中庭。陰滿中庭,葉葉心心、舒捲有餘情。傷心枕上三更雨,點滴淒清。點滴淒清,愁損北人、不慣起來聽!」就更喜歡香蕉樹了。

晚近,遷居象山腳下,有一戶人家也種有香蕉,我早晚出入,常常看著綠葉在微風中搖曳,有一種閒適、疏朗的美感。但如果是颱風過後,景象就不同了,長橢圓形的大葉招風,質地又不夠強韌,強風一吹打,光滑的葉片立刻破損,成了一樹散亂的「破布條」,真是愁損賞葉人。約莫要半年,等新葉冒出來開展成蔭,才能恢復舊觀。

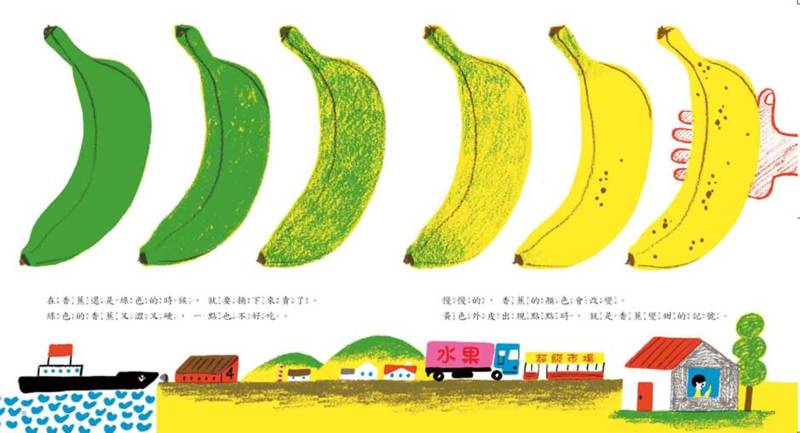

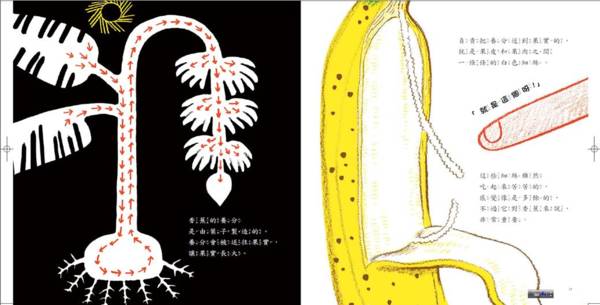

自認為對香蕉還算是了解,可是去年在看到日本福音館出版的這本《香蕉從哪裡來》時,對於他們的編輯手法、從孩童眼光出發的角度、內容設計,還是佩服得五體投地。「香蕉冰過之後會比較好吃嗎?把它放進冰箱試看看。」「過了一個星期,竟然變黑了。」「怎麼會這樣?」這是故事的開頭,由此帶出香蕉的成長環境、生長過程、香蕉如何送到小朋友手上,以及香蕉如何繁殖。不只是小讀者,即使生長在曾號稱「香蕉王國」的我們這些大人,也不見得清楚、完整認識香蕉這種我們熟得不能再熟的水果。

科普讀物有時候其實不需要懂得高深的原理,只要從身邊垂手可得的事物去觀察、驗證,也許更能引發孩子的學習興趣。但怎樣把這些素材咀嚼、加以設計,讓孩子讀起來更可口、更營養,就是編輯要學習的功夫了。