Brahms and Alphorn 布拉姆斯與阿爾卑斯號 (下)

By Frances Jones

(續前)

(村民在休息時聽到號聲,1870年代的繪畫)

布拉姆斯與阿爾卑斯號

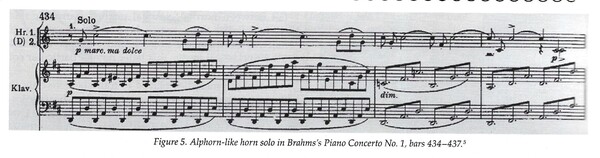

我們也在貝多芬、理查史特勞斯以及馬勒的樂曲中聽到這樣的動機,通常安排在一個安靜的背景之下,並且在作品中經歷了風暴或是動盪之後,帶來安慰。另外一個深受喜愛的例子就是布拉姆斯,布拉姆斯在他的第一號鋼琴協奏曲第一樂章的後半段落,也會看到在具有戲劇張力的樂段之後放入這個柔和田園風的阿爾卑斯號旋律,這首協奏曲於1854年起稿,當時年僅21歲的布拉姆斯嘴早的構想是寫一首交響曲,原本的方式是先寫成雙鋼琴的樣式,之後覺得經驗不足而放棄,最後這首曲子以鋼琴協奏曲的模式完成於1858年。

(第一號鋼琴協奏曲中間的法國號獨奏)

這首曲子的第一樂章的管弦樂部分充滿張力與戲劇性,文獻告訴我們這部作品是向他的精神導師與好友-舒曼夫婦致敬,當舒曼病狀日益嚴重,布拉姆斯陪伴幫助了這個家庭,當舒曼於1856年七月底去世之後,布拉姆斯帶著克拉拉以及她的兩個孩子與布拉姆斯的姊姊去瑞士待了一個月,在樂章開頭的一陣動亂之後,音樂趨於平靜,仿效阿爾卑斯號的法國號獨奏帶來平靜安慰的樂音,似乎反映當時的狀況,經歷了舒曼晚年所帶來的傷痛,瑞士阿爾卑斯山之行帶來所需要的修復療傷,這段獨奏,一段典型的平靜的號角聲,表情記號記著piano, marcato, ma dolce (弱奏,強調的但是如歌的),這段獨奏安排在鋼琴一連串琶音弱奏之上,而其餘的樂團則保持安靜,只有定音鼓的回應。

第一號交響曲中的阿爾卑斯號

另外一個布拉姆斯選擇使用阿爾卑斯號動機的例子,就是第一號交響曲的終曲樂章,情境也是類似,很特殊的是,後人讓我們知道布拉姆斯將所聽到的阿爾卑斯號旋律記錄下來是呈現成怎樣的模樣。

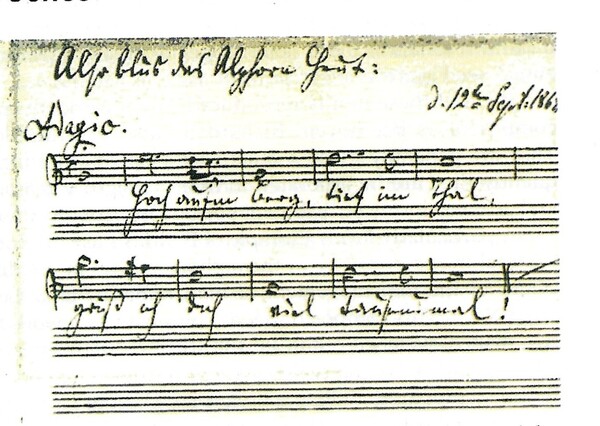

(布拉姆斯記下的手稿)

他於1868年將這段旋律記錄下來,當時他正與父親在瑞典中部度過徒步旅行的假期,於九月12日,將這個寄給克拉拉舒曼,當天是舒曼夫婦的結婚周年,也是克拉拉生日前一天,他正在瑞士的勞特布魯嫩(Lauterbrunnen)地區,山谷中垂直的石灰岩懸崖彼此相望,在那裏每個夏天,牛群被帶到山上的草原吃草,牧牛人吹的阿爾卑斯號號角聲迴響在山谷中,傳到附近區域,這樣的旅遊經驗也曾經被記錄在一些作家的文字之中。

布拉姆斯寄出的這份手稿,除了旋律,還寫下這幾句話:「這是阿爾卑斯號今天所吹奏的,從高山低谷中,我寄給妳無限的祝福!」這份文獻在許多介紹第一號交響曲的時候都會提到,然而這其中也有一些不太精準的描述,絕大部分的敘述,都會提到這是寫在一張卡片,甚至說是明信片上面,也有的說是一張明信片在一個彩色的盒子上從瑞士寄出的。在徵詢過保存這份文獻的圖書館後得到的答覆是,他們不知道有盒子這回事,這也不是一張卡片或是明信片,背面空白,沒有顏色,這份文件是1936年,由克拉拉最小的女兒Eugenie Schumann (1851-1938) 捐贈給圖書館保存的,在捐贈之前被保存在相框之中。

另外一個時常提到的點,就是這張譜是從琉森Lucerne上面的瑞琪峰Rigi寄出的,當然這也不正確,布拉姆斯與父親在1868年的這段徒步旅行的過程,在他父親的日記中詳實的記錄下來,他們父子倆於九月六日到琉森,之後一段山路旅程,於九月12日下到勞特布魯嫩(Lauterbrunnen),這天正是他記下旋律寄給克拉拉的那日。

布拉姆斯所記下來的旋律,也引起許多討論,首先是,這旋律並不是觀光客所聽到的旋律,它還包括了所謂的「走音」的音,就是必用的泛音列第6、8、12音之外,還用了第11音,F音,這個音的音高介於F與升F之間,布拉姆斯以升F來記下,這是十八世紀採集民間音樂常用的方式,在布拉姆斯的原稿中記載在第二行譜的第一小節。第二點,在一般的阿爾卑斯號吹奏中,會先吹一個暖身的音,布拉姆斯也將這個音寫下來,以全音符加上延長記號的方式記下,不過,他的祝福話語卻是寫在實際旋律之下。另外,在原始的阿爾卑斯號角聲中,不會有短促的音,布拉姆斯以法國號演奏的角度寫下十六分音符,並且對照他所寫的文字,這個短音是位於音節的開始。

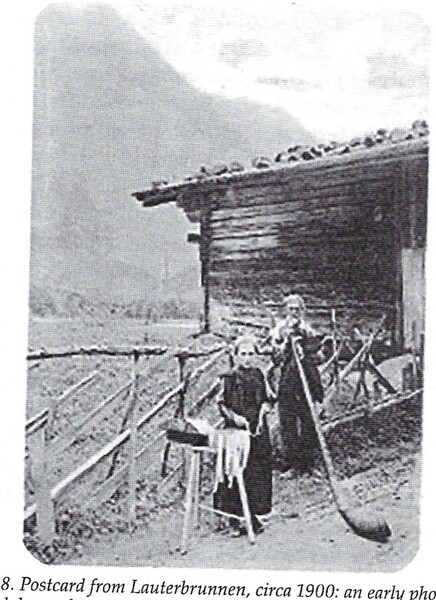

布拉姆斯所寫的音,也並沒有反映他所聽到的實際音高,以我們現在習慣的講法,他是以首調記法,並且如果熟悉布拉姆斯為銅管樂器譜曲的手法,知道雖然當時許多作曲家已經使用有活塞按鍵式的銅管樂器,仍然拒絕這樣的新發明,堅持使用傳統自然銅管,因此在管絃樂譜曲時,會看到他會指明是用哪個調的調管,不過在這張手稿上並沒有指出是哪個調的音,我們只能從當時藝術家所畫的繪畫中來推測這些號的長度是如何,所吹出的音高應該是哪一個調。從這些繪畫與文字資料看來,樂器長度約為五到六英尺長,所吹出來的音樂為記譜音的高四度,而從最早流傳下來的照片看來,1900年的阿爾卑斯號應該有兩個人高,就是11到12英尺,吹出來的音大約為降G或是F調,這就如同我們今日用的F調法國號,如果以這樣推測,實際音比記譜音應該低五度,不論怎麼說,因為關於阿爾卑斯號的演變的資料並不多,確實很難去確定布拉姆斯聽到的實際音高是如何。

(從Lauterbrunnen寄出的明信片,可以看到1900年時的號長)

布拉姆斯寄給克拉拉這份譜的八年後,他將這個旋律放入第一號交響曲的第四樂章,這個旋律如同一個連接的橋段,前面是劇烈風暴湍流的慢板前奏,在這之後是歡慶陽光般的終曲樂章,布拉姆斯在這裡完美的重現阿爾卑斯號最主要的功能之一,就是讓山下村民知道,暴風雨之後必定會一切安好。

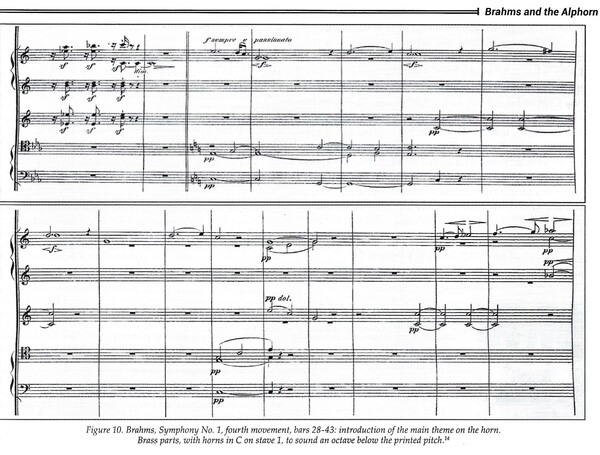

布拉姆斯在第一號交響曲中譜寫這段旋律的方式,首先是將原手稿所記下的音,不做音高改變的平行輸入到交響曲中,而這首交響曲本身就是C小調,所以有標註法國號使用C調管 (Horn in C),但是在節奏上做了一點改變,原本附附點二分音符加上八分音符的地方改成附點二分音符加上四分音符,在每一個小樂句的結尾,由第二部分擔原本譜上的全音符(四拍),這樣給獨奏者有換氣預備下一句的機會,這也是在莫札特、海頓、舒伯特的交響曲中常見的手法,而在這裡這樣的處理,也是一種重溫在山谷中聽到號角聲以及迴響的感覺,在這同時,管弦樂以極弱的和聲音量塑造背景來襯托獨奏法國號的旋律,也是在模擬重建當初布拉姆斯所聽到的聲響。之後布拉姆斯將這旋律交給長笛以高三個八度的方式呈現,然後幾次回聲再漸弱,最後到寂靜,之後就進入快板激勵人心的主題。

(第一號交響曲終曲樂章的法國號獨奏段落)

這首花了二十一年的孕育出的如此規模的交響曲,在終樂章插入的這個旋律,一方面因此也被稱為「克拉拉」交響曲,另一方面也表現出作曲家本人在經過長時間的陰霾掙扎之後終獲解脫得自由的心路歷程,這個代表平安的阿爾卑斯號的號角聲或許也可以解釋為舒曼在經過了長時間重症的黑暗時期,終於得著安息。

關於這段旋律的後話

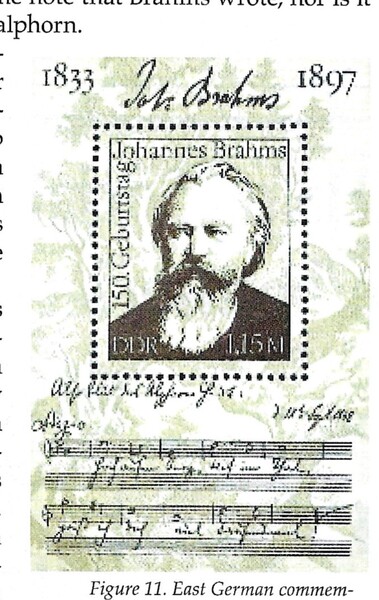

關於布拉姆斯引用這個阿爾卑斯號的旋律,在多年後也引起很多有趣的話題。1972年,為了紀念布拉姆斯逝世七十五年,東德當局發行的五馬克銅幣,就將這個旋律放在銅幣上,但是很有趣的,這個音符似乎放錯地方了,到了1983年,為了紀念布拉姆斯150歲生日,東德當局發行了紀念郵票,這次則是將布拉姆斯的像以及旋律手稿印在郵票上。

(紀念布拉姆斯的錢幣)

(紀念布拉姆斯的郵票)

結語

布拉姆斯從來沒有留下隻字片語去解釋他將這個旋律放入交響曲中的原因,他也沒有寫下任何文字來企圖描述他所看到的山景或是如何感受到「一切都安好」的確據,就像其他作曲家會做的,他的表達方式是很微妙的,他知道透過這段號角聲,觀眾會感覺到這份安慰與平靜,就像是在經過山上的暴風雨之後,阿爾卑斯號的號角聲告訴大家一切都安好。

我們或許不曾聽過牧人吹奏阿爾卑斯號,也從未聽過狩獵場上的號角聲,也很少有機會聽過當皇室蒞臨時的號聲或是戰場上的號聲,但是這些都是作曲家譜曲時的元素之一,但是當這些音樂出現時我們可以立刻聯想到那個情境,就算是我們一點經驗都沒有,我們也能不須怎麼解釋的被觸動到,布拉姆斯在這個特別的時刻,在這樣的伴奏方式之下使用了法國號這個樂器來演奏這個特別的旋律,他的企圖就是希望我們能感受到他希望我們感受的,聽眾也確實反映出這樣的感受,確實令人驚奇。

原作者期望透過這篇文章,因為認識到這其中的背景,對於布拉姆斯將這單純的十四個音在第一號交響曲中交給法國號所產生的神奇力量更被強化,下次當你聆聽或是演奏這首曲子時,會讓你回想起這些歷史背景,就是他如何在這個特別的時候使用這個特別的動機,並且為何要透過法國號,這樣的引用,不只是歷史上的一件事,更反映出他個人的經歷,以及他如何在乎朋友的人生與家庭,這也表明他知道他的聽者會被帶到一個特殊的地方,並被音樂無意識的感動,不需要任何的解釋,今日的聽眾,縱然相距數代,並且在完全不同的背景裡,仍然能感受到這幾個音符在法國號演奏上所產生的預期的效果,音樂可以在不需要言語的地方傳達情感,無論我們是否知道為什麼。很少有旋律比這首更具說服力。