頤和園—萬壽山北及玉泉山

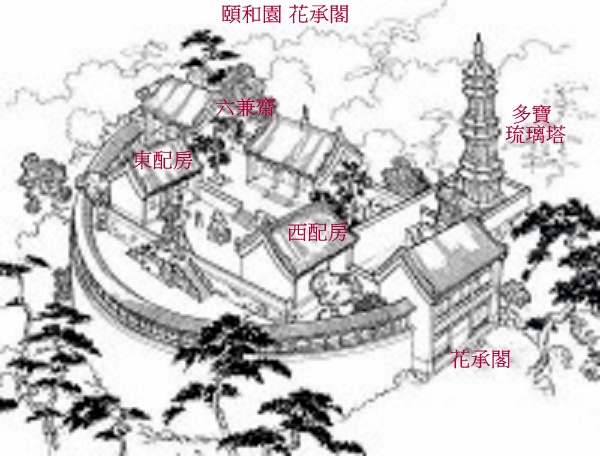

頤和園萬壽山東北,澹寧堂西側的山坡上,有一處清凈幽雅的建築群遺址,為藏傳佛教寺廟式建築,花承閣遣址. 花承閣建築群1860年被英法聯軍焚毀,光緒重建頤和園時未修建,至今這裡除多寶琉璃塔和太湖石以及石雕板能看見原樣外,其餘樓、殿、廊等建築均不存在,眼前只是半園高臺上的柱基和台階等遺蹟,唏噓!

花承閣建築群建於清乾隆十八年(西元1753年)是一組集寺廟、殿堂、軒、塔、廊和山石園林相結合的一組別致的建築群.主要由花承閣,六兼齋,多寶琉璃塔,蓮座盤雲佛殿等組成.花承閣以其樓,殿,塔,廊等形式構成的完整建築群,成為萬壽山山北的重要園林點景建築. 花承閣是一座面西三楹二層結構建物,六兼齋是乾隆當年琴棋書畫賞風弄月兼會客嘉賓清談之地. 花承閣殿的南面是多寶琉璃塔及石碑, 一座七層五彩斑斕精美的琉璃寶塔,樓閣式與密簷式相結合的七級八角攢尖佛塔,高16公尺. 乾隆皇帝為慶祝皇太后六十壽辰而建造. 乾隆十分喜愛這座琉璃多寶塔,專門寫過一篇《多寶塔頌》,誇讚道:“黃碧彩翠,錯落相間”“黃金為頂,玉石為台,千佛瑞相,一一具足”. 英法聯軍焚毀清漪園時,多寶塔因為是用黃、綠、青、藍、紫五彩琉璃修築的,沒有木料,倖免於難.是清漪園時代的原建築之一.

澹寧堂(淡季休養)

頤和園後溪南岸的臨水建築群,其原型澹寧居是康熙在暢春園賜給後來的乾隆皇帝的一處書屋,澹寧居毀於火災後,乾隆仿其原貌重建澹寧堂,1860年被英法聯軍燒毀,光緒年間重建頤和園時未予恢復.現建築為1996年在原址重建,1998年對遊人開放.澹寧堂前後兩進,前進主殿雲繪軒面闊五間,兩側耳房各三間,東西廂房各五間,西廂內設明清傢俱展,後進依山就勢而建,其中建築向北,主體建築澹寧堂高兩層,背面與雲繪軒相連,面闊十一間,東西兩側各連接五間配殿.

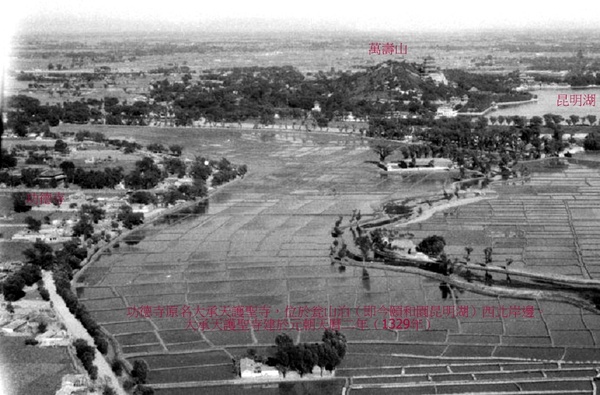

頤和園的前身清漪園始建於清乾隆十五年(1750年).一座以萬壽山、昆明湖為主體的大型天然山水園.萬壽山和昆明湖早在建園之前就已經是北京西北郊風景名勝區的一個組成部分.北京的西北郊,素稱“神京右臂”的西山峰巒連綿自南趨北,餘脈在香山的部位兜轉而東,好像屏障一樣遠遠拱列於這個平原的西、北面.腹心地帶,兩座小山崗雙雙平地突起,為玉泉山和萬壽山. 附近泉水豐沛,湖泊羅布,遠山近水彼此烘托映襯,形成有如江南的優美自然景觀,為華北地區所不多見.

遼金時期,香山、玉泉山就有了皇家行宮別苑的建置(芙蓉殿,亦名玉泉行宮.明正德年間建上下華嚴寺. )元代,萬壽山叫做甕山,以其山形似甕得名. 山的南面地勢低窪的地帶匯聚玉泉山諸泉眼的泉水,匯集成為一個大湖名“甕山泊”,也叫七裡泊或大泊湖,這就是昆明湖的前身.

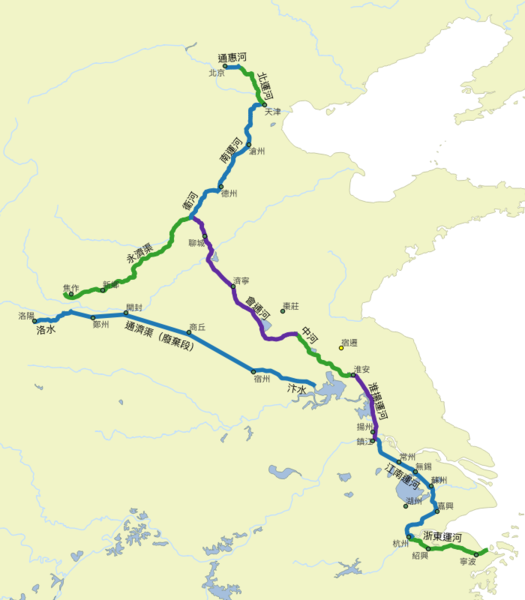

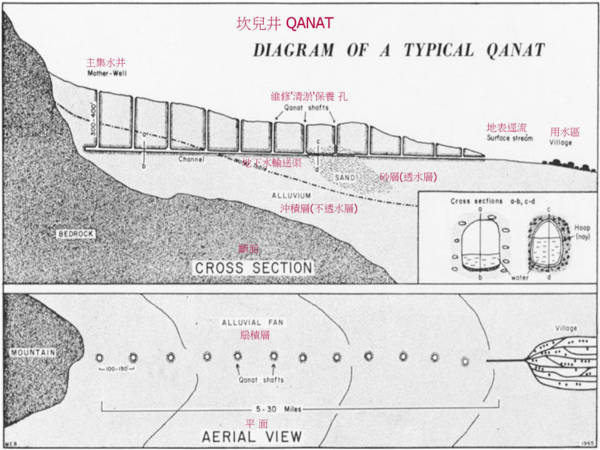

北京城西南面的永定河,由於泥沙淤塞,河床極不穩定,河水經常處於暴漲暴落,難於控制的狀態.西元1264年,元世祖忽必烈營建新的都城“大都”時,將玉泉山的泉水導引入城作為宮廷的專用水,百姓不能截取,甚至“濯手有禁”. 至元二十九年(1292年),為了補給大運河北端的水量,保證漕運暢通,在昌平的白浮村築堰攔蓄神山諸泉之水,先西行然後轉南,流經青龍橋再繞過甕山而匯聚於甕山泊,於甕山泊往南開鑿河道,沿河加築大堤以障水南行,從和義門(今西直門)北之水門入城,在河道的南段先後修建了百座閘門——高亮橋閘和廣源閘以控制水的流量,然後穿城而過,經通惠河注入通州的大運河(大運河由隋唐大運河、京杭大運河及浙東大運河組成,跨越北京、河北、浙江等8個省市二十多個城市,河道總長度1,011公里,是世界上里程最長、工程最大的古代運河,也是最古老的運河之一,與長城、西域--坎兒井並稱為中國古代的三項偉大工程,並且使用至今.). 經過這一番整治之後,通惠河航運暢通,南方的糧船可以直達大都城內的積水潭. 甕山泊也從早先的天然湖泊改造成為具有調節水量作用的天然蓄水庫,水位得到控制,環湖一帶出現寺廟、園林的建置,逐漸發展成為西北郊的一處風景遊覽地.

環湖一帶的建置,比較重要的有兩處:一處是甕山西面、甕山泊北岸的“大承天護聖寺”此寺規模碩麗,寺前的湖中架水閣兩座、寺後建園林,元代皇帝到甕山泊遊覽時經常駐蹕於此. 另一處在甕山東南,是元中書令耶律楚材的墓園. 明代,甕山泊改稱“西湖”. 耶律楚材祠(金末元初人,契丹族,仕蒙古三十年,元開國元勛,推行漢法的積極倡導者.)位於文昌閣的東北側,自文昌閣旁院門進入文昌院大院內北側的第一座院落.耶律楚材祠 始建於乾隆 十五年.耶律楚材做過元朝的宰相,是歷史名臣,死後按其遺願遷葬在這裡.乾隆帝修造清漪園時,將墓地圈入了園內,重新為耶律楚材修建祠堂. 咸豐十年(1860年)被毀,光緒 十三年重修 . 祠門坐東朝西. 耶律楚材祠正殿坐南朝北,硬山頂,懸有“元樞宰化”匾額. 殿內明間為泥塑耶律楚材像,前設香案.殿後有耶律楚材墓室,坐北朝南,內有饅頭形墳頭. 院中還陳放著原墓道上的漢白玉石翁仲.

明成祖朱棣遷都北京後,漕運重開, 遂於成化七年(1471)改引玉泉山之泉水東流注入西湖,以代替白浮神山泉水作為接濟通惠河的上源,同時也兼供大內宮廷用水,西湖在北京供水系統中的地位更顯重要.南方來的移民在西湖堤以東,今海淀鎮以北的多泉眼的丹棱一帶開闢水田,貴戚,官僚也紛紛佔地造園. 眾多的私家園林增益了這一帶天然風景的人工點染,並與玉泉山、西湖的景觀聯成一片,所謂“風煙裏畔千條柳,十里清陰到玉泉”西北郊風景區的範圍更往東擴大.

大承天護聖寺於宣德二年(1427年)重修後改名功德寺,前後一共七進院落,皇帝常在此駐蹕並留輦仗寺中,是當時北京的一座著名佛寺. 功德寺以及西湖一帶的其它寺廟如湖東岸的龍王廟等號稱“環湖十寺”. 此外,沿湖還有一些小園林,如明武宗朱瞻基修築的“釣台“等.

弘治七年(1494年), 孝宗的乳母助聖夫人羅氏出資在甕山南坡的中央部位興建 園靜寺,據明人的描寫,此寺“因岩而構,甃為石磴.遊者拾級而上,山頂有屋曰雪洞,俯視湖曲,平田遠村,綿亙無際”. “寺門渡石橋,大道通湖堤,門內半里許,從左小徑登臺,精蘭十餘.寺之西,殿三楹,左右精舍一間,據山面湖”.圓靜寺整體雖不及功德寺之壯麗,卻也選址恰當,頗能因地制宜;建成之後,甕山百貌仗”寺”瑰麗,西湖具備北國江南的景觀.

康熙時,內務府上駟院在甕山設馬廄. 犯有過錯的官監均先“發往甕山鍘草”一年,然後再行定罪. 這種做法一直持續到乾隆十四年.

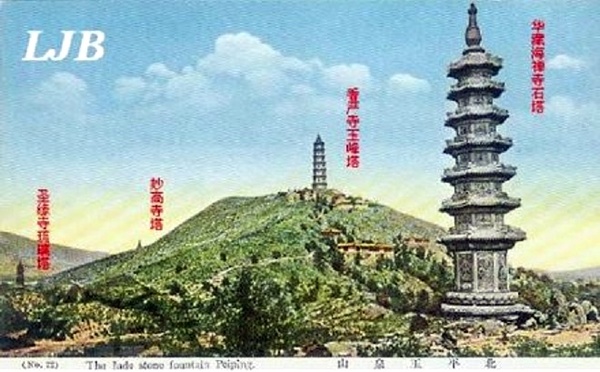

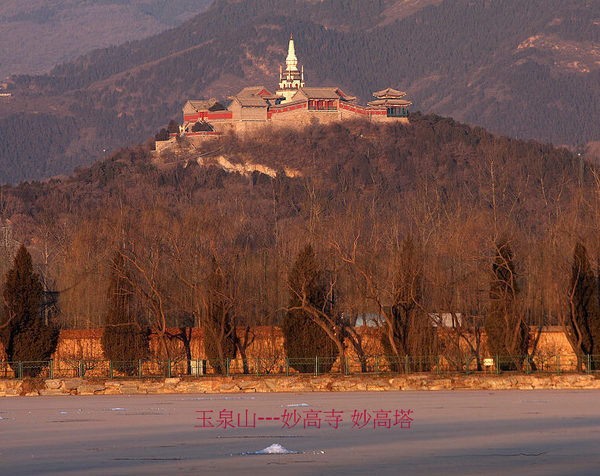

玉泉山 塔景

清代在修建玉泉山的時候,也注意到用寺廟及佛塔來進行裝點景物, 有古塔五座,為香岩寺玉峰塔、妙高寺妙高塔、聖緣寺琉璃塔、華藏海禪寺的華藏塔和鎮海塔(靜明園內;低海拔的園林造景塔,未公展.).

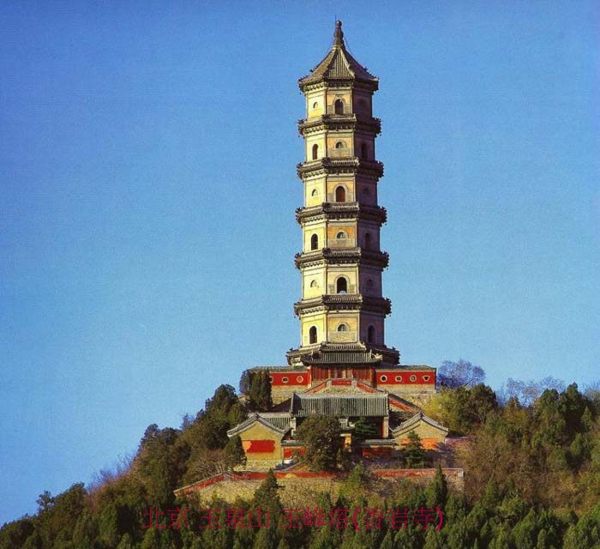

香岩寺 玉峰塔

坐落在南山的最高處,又名定光塔,俗稱大塔. 塔建於清乾隆年間(西元 1736—1795 年),為北京市地理位置最高的塔. 磚石結構,平面八角形,七層,高 33 米(有云;47.7公尺),仿木結構樓閣式, 全身淺杏黃色, 塔身坐北朝南,一、三、五、七層的東、西、南、北四面閣開一座券式門,其他各面開拱券式鏤花漏窗.二、四、六層的門場與之相錯落,交錯佈局可以防止塔身開裂.每層之間有磚仿木的斗拱,承托著磚雕的塔簷.簷角下懸有塔鈴.塔頂由八條垂脊交匯而成,上置葫蘆寶珠形銅刹. 玉峰塔內建石制階梯可以盤旋而上,各層中有三個壺門式佛龕,佛龕兩邊的楹聯是乾隆皇帝親手撰寫的,但現在字跡已經風化模糊了.

玉峰塔是按照金山寺的慈壽塔的樣式建造,但它結合了北方的氣候地理特點,塔身沒有慈壽塔的護欄,每層的塔簷外伸得較短,這樣可以抵抗北方猛烈的強風.

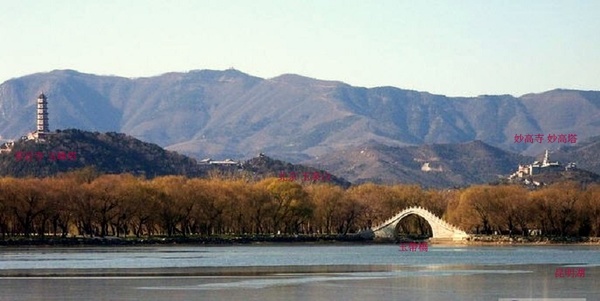

玉峰塔影

玉峰塔挺拔的身姿映照頤和園昆明湖水面上,就成了靜明園十六景之一.乾隆皇帝將此景命名為“玉峰塔影”,並即興題詩《玉峰塔影》.詩中所述塔為九層,而現在的玉峰塔只有七層.究竟是皇帝計錯數,還是後來又改建過,有趣.

妙高寺 妙高塔

屹立在玉泉山北山峰頂,它與玉峰塔遙相呼應. 該塔建於清代,為圓形覆體式石塔. 塔下為石砌方形塔基. 中部塔身為圓形四面有門,上部塔剎如一座小覆缽塔,由剎座、剎身、剎頂三部分構成.

聖緣寺 琉璃塔

位玉泉山的西麓,是一座規模較小的佛寺,琉璃塔矗立在寺內的一個小山坡上.這是一座樓閣式與密簷式相結合的琉璃磚塔,塔身呈不等邊的八角形,東南西北四個正面寬,東南、西南、西北、東北四個斜面稍窄一些.上下分為3組,共七級.塔身通高16米,整座塔身使用黃綠青藍紫五色琉璃鑲嵌而成.其在造型、高度、顏色上,與頤和園的多寶琉璃塔基本一樣,兩塔形制相同.

華藏海禪寺 華藏石塔

位於玉泉山南山景區側峰上. 石塔在半山上的華藏海禪寺內.寺早毀,僅存此塔.塔建於清乾隆年間(西元1736~1795年),全部用漢白玉石雕砌,平面八角形,七層,仿木結構,密簷式實心塔,無門窗.高約15米,塔座為八角形須彌座.須彌座八面束腰部分雕有釋迦牟尼從降生到圓寂的故事,塔座的轉角處刻有力士圖.須彌座上部由石雕仰蓮承托塔身.塔身八面均雕有佛像及佛傳故事等.塔身上部為仿木結構的石雕密簷,塔頂為石制覆缽式塔剎.刻工嫻熟精緻,堪稱清代雕刻藝術的傑作.塔結構除塔身下部的雕刻在1900年被八國聯軍侵略者砸壞外,其他部分保存尚完整.