置頂

日本北九州小蒼 旦過市場 稻荷大明神-編輯自維基及網路

2025/01/17 09:55

瀏覽66

迴響0

推薦0

引用0

「旦過」意指禪宗裡的步行僧在某個地方暫住過夜的行為。在1632年,一位名叫小笠原忠真的人,來到了小倉,建造了一個叫做旦過寮的設施,供人們暫時歇腳住宿。最初建造旦過寮的目的是為了看看那些來暫住過夜的僧人是否有悟性慧根,因此不少人說這就是旦過的名稱起源。另說,名字的起源是因為往來借住的僧人們在“旦”;一大早的意思。就出發繼續趕路,因此便有了旦過這個名字。

市場起源於大正時代,這個市場是從一個聯繫著神獄川的捕魚河岸慢慢發展而來的。在市場裡,琳琅滿目陳列著當地山珍海味的商店井然有序,店內店外人聲鼎沸的熱鬧。景象從古至今皆是如此。是北九洲市民的後廚所在,也絲毫不負盛名。在這裡一邊體會市場的熱鬧與朝氣,一邊走走停停,品嘗美食佳餚。

稻荷是穀物與農業之神。稻荷神是日本神話中穀物、食物之神的總稱。神道之外,佛教的荼枳尼天,在日本也因神佛習合而被視為稻荷神。神佛分離(日語:神仏分離/しんぶつぶんり shinbutsu bunri)為日本明治時代前期所發生的一系列針對佛教的宗教事件,其目的在於將佛教與日本既有的神道信仰分離,打破傳統日本社會「神佛習合」的格局,以提升神道至等同國教的地位。此現象至明治憲法施行後,才由宗教自由與「國家神道」政策取代。日本政府為了區分神道教與佛教(在明治時代之前,兩者非常相似及接近),政府下達了「神佛分離令」。並於1873年取消基督教在日本傳教的禁令。明治天皇不再住京都,改住位於東京的皇居。國家神道的制度直到二戰後,才在盟軍占領當局要求政教分離的指導下被廢除。日本政府宣布政教分離,裕仁天皇發布詔書,宣布自己是人不是神,廢除國家神道,政府不得資助神社,但神社神道已經成為日本神道信仰的主流。

神道(日語:神道/しんとう Shintō),也稱爲「惟神之道」、「隨神之道」,漢語又稱神道教,是原生於日本大和民族的民族宗教,奠基於日本自古以來的民間信仰與自然崇拜,屬於泛靈多神信仰。其特徵是將世間萬物中令人敬畏及崇拜的均視為神,從山、海之類的自然界物體或現象、祖靈、傳統神話中的神祇與英雄、乃至各種幽靈、外國人物等皆是,認為凡間的萬物都有神靈依附,就算是長年使用的人造物品也會成神,福氣、災厄、疾病等抽象概念也是神,這種「萬物皆有靈」的信仰正是神道教的主要特色。神道教的神祇數量之多可以「八十萬神」或「八百萬神」來形容。與其他民間信仰相似,神道沒有統一的信仰組織,旗下分為數個流派。神道依信仰形態可分成;神社神道,教派神道和民俗神道,教派神道分有13個教派,每派有自己的創始人;民俗神道無嚴密組織,是農民自己祭祀農事和路神。明治維新後,政府扶持神社神道,宣布政教合一,將神社神道定為國教,即國家神道,由政府出資資助。古來神道的祭祀神職人員、神主(神道的祭司)以及下級神職人員一般都是世襲。明治政府不採傳統的制度,廢止世襲職。設置內務省中一部局來管轄全國神社,而神職皆成內務省的職員。又將古社中多數小者,由政府統籌到大社中。

神道起初沒有正式的名稱,一直到公元5世紀至8世紀,漢傳佛教經朝鮮半島的百濟(韓國忠清南道的公州市、扶餘郡和全羅北道益山市。)傳入日本後,才在《日本書紀》〈用明天皇紀〉中出現「天皇信佛法,尊神道」紀錄,這是首次出現「神道」稱呼。

漢字傳入日本後,「神」字被用來表示日語中的「かみ」(kami)。當時的日本人稱已逝的人之亡靈為「かみ」,亦將認為值得敬拜的山神及樹木、狐狸等動植物的靈魂稱為「かみ」。「かみ」還包括一些令人駭聞的凶神惡煞。其後,人物神的歷任天皇、幕府將軍、功臣、武士等也漸漸被作為膜拜對象,形成較為完整的體系。

佛教初傳入日本時,神道信徒甚為反對,國內貴族也分為兩派,分別主張支持佛教與反對佛教。支持佛教的勢力以蘇我氏為代表,而反對派則以物部氏和中臣氏為首。但日本佛教乃當時的世界大國唐朝所傳授,佛僧至唐朝進修後擁有更先進的技術和知識,於是天皇們大多擁護佛教,神道頓時失勢。然至8世紀末,佛僧掌握國家大權,皇室有意打壓佛教影響力,因而神道再度得勢。長久下來,兩種宗教逐漸互相融合,即「神佛習合」,類似華人的三教合一。至明治時期,百姓多同時信仰兩宗教。於是佛教寺院和神道的神社,兩者渾然一體。例外的是伊勢神宮(本州三重縣),古日本視它為皇族祖廟,供奉皇家歷代先祖,屬於古神社。

註:

伊勢神宮

伊勢神宮的正式名稱為「神宮」,位於日本三重縣伊勢市,由供奉天照大御神的皇大神宮(內宮)以及供奉豊受大御神的豊受大神宮(外宮)為主的125座神社所構成,其面積幾乎相當於法國巴黎市中心。在此一年內舉行約1,500場祭典,祈求皇室繁榮、國民平安及五穀豐收。

「明神」出自佛教用語。佛法在日本傳播時,發生了本土信仰的神道和佛教相互習合的狀況。所以不論「明神」或「權現」,都是信徒信仰的對象。「明神」乃是吉田神道使用的神號,特別以豐臣秀吉的「豐國大明神」最出名。「明神」的含意為「以明顯的身姿出現之神」,而非假託其他物體現身於世人面前。相對來說,山王一實神道所使用的神號則為「權現」((日語)ごんげん),意為「神之權((日語)かり)顯現」或「佛之權以神的姿態顯現」。譬如德川家康的「東照大權現」也是一個很鮮明的例子,當時南光坊天海和金地院崇傳為了「權現」和「明神」作為家康的神號而爭論,最後繼承人德川秀忠決定以「東照大權現」命名。到了明治初期因神佛分離的政策,禁止在公開場合使用「權現」、「八幡大菩薩」等詞。

「稻荷神社」堪稱是最貼近日本人生活的神社。 全國共有3萬座稻荷神社,在日本各地受到所有男女老幼的喜愛。 其總本宮便是京都的伏見稻荷大社。 自西元711年神明鎮座以來,長達1300年的期間匯集了人們的信仰,被尊崇為保佑五穀豐登、商業興盛、家庭安全、諸願望皆得實現之神。

日本自中世紀開始將狐狸視為稻荷神的使者,全國的稻荷神社也都幾乎都以狐狸代替狛(ㄆㄛˋ)犬。稻荷神與狐狸的關係,是出自於倉稻魂命的別名「御饌津神」(みけつのかみ)。狐狸的古名為「けつ」,因此「みけつのかみ」便以諧音被解釋為「三狐狸神」了。這神原本是日本秦氏的氏神(山折哲雄 《稻荷信仰事典》),相傳秦氏為秦始皇族裔或前秦王室族裔,間接經由新羅入日本,為日本渡來姓之一。

神使; 神道之中,有以動物作為神的使者,例如稻荷神的狐、春日神的鹿、弁財天的蛇、毘(ㄆㄧ ˊ)沙門天的虎、摩利支天的豬、八幡神的鴿子等,稱之為神使。因此,這些寺社以「狛狐」、「狛虎」、「狛豬」等,代替狛犬。

古印度,在佛的兩側放置獅子像,作為守護獸,被視為狛(ㄆㄛˋ)犬的起源。日本則是在唐代將中國的獅子像和佛教一起傳入,當時的日本人將此異樣的生物誤認為犬,又因為從朝鮮傳來,所以稱之為「高麗犬」(音同狛犬),遂將錯就錯成了日本的神獸。狛犬; 是形似獅子和犬的日本的幻想生物。置於神社、寺院入口的兩側或本殿・本堂的正面左右,以無角的獅子和有角的狛犬成雙成對,多為兩者互相面對,也有背對寺社、正對參拜者的配置形式,現在一般將兩者併稱狛犬。

狛犬的配置一般是右側開口的「阿形」和左側閉口的「吽(ㄏㄡˇ)形」,和仁王像同樣,被視為反映日本的佛教觀。

註:

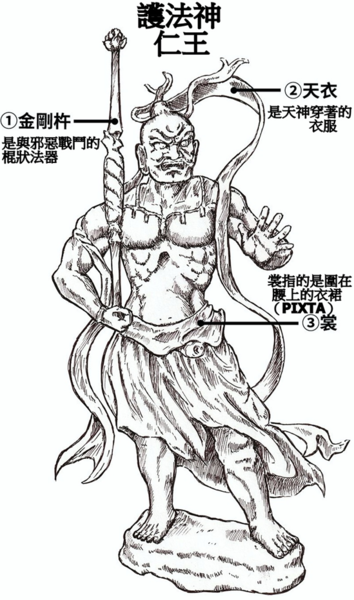

仁王

佛教的護法神,正式名稱為執金剛神,通常也稱金剛力士。是護衛釋迦如來的神明,後來化成兩個分身。站在寺院的山門兩邊,相當於是保護供奉釋迦佛像場所(寺院)的守衛者。擋在門前,像「門衛」一樣怒視一切。憑藉手中的金剛杵與邪惡戰鬥,還會操控雷電。全身只有腰部裹著一片稱作「裳」的布,上半身赤裸,體格健碩。腹肌發達,清晰可見,或許是竭盡全身之力的緣故而青筋暴露。

中世紀以後,工商業逐漸發達,而主管豐產的稻荷神,也開始象徵財富,被工商業界敬奉。稻荷神社目前已是日本數量最多的神社,而日本全國稻荷神社的總本社是位於京都伏見區的伏見稻荷大社。並與佐賀縣祐德稻荷神社以及茨城縣笠間稻荷神社並稱日本三大稻荷。佛教的稻荷信仰則有豐川稻荷和最上稻荷。

荼吉尼(梵文:डाकिनी Dākinī;藏語:མཁའ་འགྲོ་མ་,威利轉寫:mkha gro ma,THL:khandroma,藏語拼音:kanzhoima),音譯;意譯為「空行母」,為佛教的天神。荼吉尼,為梵文,意思為鬼之總名,能魅人,與人通者也。世間小術。在日本,除了佛教信仰之外,也透過神佛習合而被視為是神道的稻荷神,法相為騎乘白狐的天女的形像,手持劍、寶珠、稻束、鎌刀等法器。也稱辰狐王菩薩、貴狐天皇(貴狐天王)。藏傳佛教則稱為佛母或明妃。

藏傳佛教中,空行母被認為是天界或他方佛土的女性金剛乘行者,有許多是佛或是菩薩化身。她們以年輕而憤怒的形象出現、頭帶頭骨串成的花冠、一手持盛滿血及靈藥的「嘎巴拉碗」、另一手提彎刀「卡提月」、裸露著身體在屍骸上起舞(象徵我慢與無明),象徵著充滿活力的女性思想形(思想形式-Thought-Forms)。空行母是指證悟的女性,或來自佛土的女性。在無上瑜伽中與修行者共修雙身法(複雜的話語)的也是空行母。空行母是一種女性的修行人。形式上存在很多種,般若佛母就是代表法身、金剛亥母是她的報身、伊喜措嘉是應身。

空行母屬於金剛乘(秘密佛教)的內三寶,分別是上師本尊空行母,主要分世間空行母跟出世間空行母。兩者在於前者是世間的護法或是鬼神眾並未覺悟而成聖,後者則是佛菩薩的化現像金剛亥母或是人間有修成金剛乘的女性修行者。

真言密教的荼吉尼天,記載於大毘盧遮那成佛經疏中,荼吉尼亦出現於胎藏界曼荼羅外圈。荼吉尼信仰隨印度中期密教傳入日本,中世以降和神道的稻荷習合,被視為稻荷神,形象為騎著白狐狸的天女,狐狸口含單股杵,荼吉尼手持金剛劍、摩尼寶珠、稻穗、鐮刀等法器。日本三大稻荷信仰的豐川稻荷與最上稻荷,均是供奉荼吉尼天的佛寺,前者為曹洞宗寺院圓福山妙嚴寺,後者為日蓮宗寺院稻荷山妙教寺。最上稻荷,又稱荼吉尼為「南無最上位經王菩薩」。豐川稻荷,則稱荼吉尼為「南無豐川吒枳尼真天」。

荼吉尼天在日治時代也伴隨豐川稻荷信仰傳入台灣,臨濟護國寺的圓山稻荷堂等,均是供奉豐川稻荷吒枳尼真天。

鳥居(日語:鳥居/とりい Torii)

神社的建築之一,是日本傳說連接神明居住的神域與人類居住的俗世通道,屬「結界」的一種。鳥居有多種形狀,但大多均以兩根支柱與一至二根橫梁構成,部分鳥居在橫梁中央有牌匾。

稻荷神社的鳥居的顏色是統一的紅色,如果某些企業效益很好,會向神社敬獻一座鳥居,因此稻荷神社的鳥居和其他神社不同,經常在門前排有一列鳥居,有大有小。最壯觀的是伏見稻荷大社,幾千座鳥居分成幾排,從山腳一直排列到山頂。

結界;bandhaya-sīman,音譯畔陀也死曼,是佛教術語,原為僧伽在布薩等集聚一處時,隨處劃定一定之界區,限定僧侶活動的範圍,以免僧眾動輒違犯別眾、離宿、宿煮等過失。巴利律注中提到,界分為「已結之界」(baddha-sīmā)和「未結之界」(abaddha-sīmā)兩類,近於南山律中所稱之「作法界」和「自然界」。

真言宗是日本佛教主要宗派之一,密宗的一種,最早起源於印度佛教,4世紀流傳於中國,又由惠通傳入朝鮮半島,稱為「東密」。

真言宗的發展,於修密教法時,為防止魔障侵入,劃一定之地區,以保護道場與行者,稱為結界、結護。 結界為具有一定法力效力的範圍,其作用通常是保護性的。即堅固所住地之地結印(金剛橛-ㄐㄩㄝˊ)與四方設柵以防他人侵入之四方結印(金剛牆),俟本尊入道場後,在虛空張網覆道場上,令入其中者無障難(順利學佛),即結虛空網印(金剛網);又在道場四方設柵,周圍繞以火焰護衛之,即結火院印(金剛炎)。

大悲心陀羅尼經、千手經,佛教修行者通過遵循一定的儀式可以構造結界。

其結界法者。取刀咒二十一遍。劃地為界。或取淨水咒二十一遍。散著四方為界。或取白芥子咒二十一遍。擲著四方為界。或以想到處為界。或取淨灰咒二十一遍為界。或咒五色線二十一遍。圍繞四邊為界。皆得。

你可能會有興趣的文章:

限會員,要發表迴響,請先登入