上海

大上海北起長江出口’崇明島南至鄰杭州灣奉賢’金山區。東濱東海西接江蘇’浙江。

觀光的景點位階多;上海市即黃埔’徐匯’靜安’ 虹口’楊浦’長寧’普陀七區;集中於蘇州河和黃埔江間,夾雜浜間。租借區尤其多商場(metro city.球形美羅城),各各招搖。黃浦江西岸 外灘源(近期整建)’ 外灘為近代列強殖民早期開發處,刻意經營更勝十里洋場,黃浦江東岸近期崛起,建物集中陸家嘴。陸家嘴以南世博起始文教綠地景觀建設;世博文化公園( 溫室花園’世界花藝園’ 保留的世博法國館 俄羅斯館 ) 花開片地,滴水湖及天文台寓教於樂。虹口區北外灘’ 徐匯區徐匯濱江西岸夢中心觀光產業盪滌身心,上海打造上流產業,子民福氣花開片地。

黃浦江 蘇州河 源

澱山湖,原名薛澱湖,是上海最大的淡水湖,面積62平方公里,是太湖水系眾多湖泊中的一個, 澱山湖面積大,相當11.5個西湖。位於商榻地區,是吳淞江(蘇州河)和黃浦江的水源地之一,一部分湖水經漕港向東後向北匯入吳淞江,有些湖水通過攔路港向東南方向匯入黃浦江。湖周圍有周莊、朱家角、東方綠舟、上海大觀園等景點。周圍的村鎮包括朱家角、西岑、金澤、商榻、錦溪和澱山湖鎮。

上海外灘源

吳淞江;流入上海市中心段習稱“蘇州河”,橫貫上海,又把上海分為浜南和浜北。蘇州河在今外灘的頂端處注入黃浦江,這處「江浦合流」地帶;外灘源,坐落著許多經典建築。

外灘源是外灘地區的起點,也是近代上海城市發展的開端,更是外灘「萬國建築博覽會」的源頭。 名稱由來,並非指外灘源是外灘的源頭,而是指其區域內建築的年代較外灘其他地區更早。 外灘源的形成,與1849年英國駐滬總領事館在此設立有著密切關係,隨後吸引了眾多金融機構、商行、總會等在此聚集,形成了獨特的建築風格和文化氛圍。

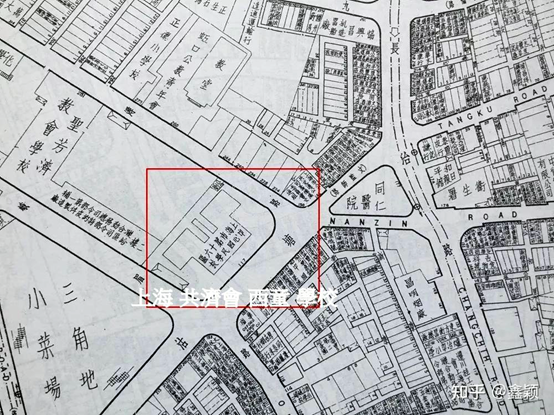

外灘源具體位置和範圍

外灘源位於蘇州河以南、黃浦江以西、四川中路以東、滇池路以北,占地面積約22.9萬平方米。

上海半島酒店 中山東一路32號

上海半島酒店於2009年10月18日開業。是外灘地區近60年來唯二的新建築。樓高15層,內有米其林星級餐廳。上海半島酒店坐落外灘三十二號,原址為一八四九年落成的英國領事館所在地。酒店北面兩座古老領事館建築物分別建於一八七三年及一八八二年,至今仍屹立不倒。上世紀初,原址前面部分的建築物是日本郵船株式會社及共濟會堂的所在地,酒店隔鄰的建築是當年東方匯理銀行及格林大樓Glen Line Shipping Company的辦公大樓。上海半島酒店原址為英國領事館,因地勢問題,酒店設計經過多翻更改才獲得批淮建造。

註:

共濟會堂

中世紀,歐洲有一個石匠和建築工匠的行會,該組織強調會員之間互相扶持、同舟共濟,通常被漢譯為“共濟會”。 由於石匠常用圓規和矩尺作為工具,所以“共濟會”又被稱為“規矩會”。

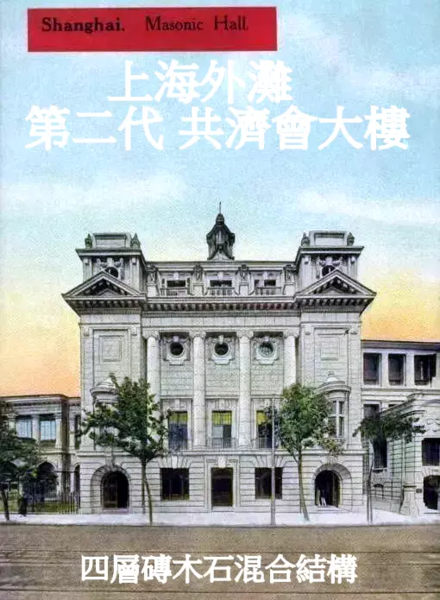

上海開埠后,西方人大量湧入上海,共濟會旅滬組織及活動場所也相繼建立。 1854年和1861年,共濟會北方支部先後在南京路、廣東路建造會所。 1865年,共濟會北方支部和皇家索塞克斯支部、多斯加支部,聯合投資4萬兩銀子,在外灘公園對面黃浦灘(今中山東一路)30號建造共濟會大樓,1867年9月27日落成。 樓高三層,磚木石混合結構,四周均設內廊,四坡屋頂。 這是一個不分國籍的僑民社交和活動場所,除設有共濟會各支部辦事處外,還設有圖書室、閱覽室、會客室、餐廳、酒吧間和彈子房。 1882年,在共濟會大樓內創建共濟會俱樂部,租用大部分設施。 根據英國駐滬領事麥華佗的建議,只有加入共濟會的外僑,才能加入俱樂部。

隨著共濟會及俱樂部成員的增多,原大樓逐漸不敷使用,遂決定重建。 工程由建築師克累斯太和約翰生負責。 建築及添置設備等費用達13萬兩銀子。 新樓1910年11月落成。 大樓為四層磚木石混合結構,具有歐洲文藝復興時期建築風格。 有人評價,在當時上海建築中,只有規矩堂有資格與上海總會相媲美。 樓內設有眾多的會議室,為共濟會十餘個支部所使用。 樓內大廳也經常出租,為其他社會活動提供場所。 1912年,華安合群保壽公司曾借底樓整層開業。 二樓整層由共濟會俱樂部租用,設有圖書室、彈子房等。

外灘堪稱亮眼的共濟會建築在1918年的一場火災中慘遭損毀,之後共濟會大樓一蹶不振,1927年,共濟會將大樓出售給了日本郵船會社。 日本郵船會社買下這幢建築樓后很快就把它拆除,修造了自家的房屋。

滄海桑田, 不變的只有對資本和奢靡的追求;日本郵船會社的建築也被拆除,沒有再建房子,「外灘30號」成為空號,是今半島酒店的東門所在。

北京西路 共濟會新大樓

1931年,出售了外灘老樓的共濟會,在今北京西路1623號新建了新的會堂,共濟會總會也隨之遷入其中。新的共濟會大樓將由大不列顛(英格蘭、蘇格蘭、愛爾蘭)的共濟會使用。樓高四層,外牆米色,大門厚重,門旁豎立愛奧尼亞式立柱作為裝飾。 頂部的山花下,飾有六芒星圖案。

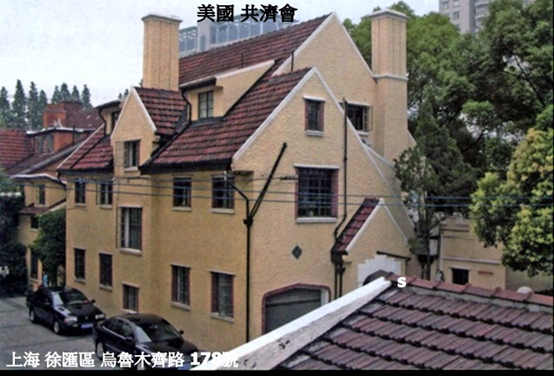

法租界的美國共濟會

20世紀30年代,修造屬於美國共濟會的建築物。上海法租界巨福路(烏魯木齊路)178號的共濟會的英文全名為American Masonic Temple Association,是美國多家共濟會的聯合團體。

外表呈英國花園風格的建築是在西區開發熱火朝天的1932年建造的,佔地約1200平方米,建築佔地約750平方米。 夾三層磚木結構,陡坡紅瓦屋頂,南北兩面均開棚式屋頂窗,西側和北側設煙囪。南面的山牆木構架外露,入口部分結構略前出,建人字形坡頂及多重線腳圍合的尖券門洞,淡黃色水泥拉毛外牆。

1941年12月7日太平洋戰爭爆發,美國共濟會的房子被日本人接管。1945年日本戰敗后,美國共濟會重返舊地。 1949年後,共濟會撤離上海。 夏衍(中國現代劇作家-文化部副部長)遷居進入此地,直到1955年離開上海赴京。 此後,這裡為徐匯區機構用房。

虹口的共濟會學堂

1886年,美國共濟會在上海成立共濟會學校(Shanghai Masonic School),校址設在北京里。1893年起,學校改稱上海西童公學(Shanghai Public School),並遷址蓬路28號(今塘沽路390號)。起初公學男女合校,但在1914年拆分成西童公學男校和女校兩部分。

英國 領事館 中山東一路33號

百達翡麗源邸

原英國駐上海總領事館又稱外灘源壹號,為外灘33號一部分,位於上海市中山東一路33號。蘇州河與黃浦江交匯點的黃浦灘頭,地理位置優越。 一方面,水陸交通便利,有利於商貿; 另一方面,可停泊船艦,有利於防禦。建築包括領事館和領事官邸兩棟房子,始建於1849年,1870年平安夜遭到大火焚毀,1873年完成重建工程。外灘館址最初占地126畝,目前仍存有58畝,是外灘地區唯一擁有較大規模花園綠地的建築區域,同時也是外灘地區現存最早的建築。1873年重建後的領事館為兩層磚木結構建築,由格羅斯曼和鮑伊斯共同設計完成,並由余洪記營造廠負責建造。建築樣式為文藝復興府邸風格。建築屋頂採用傳統中式蝴蝶瓦,屋前則為典型的英式花園。而領事官邸則位於領事館的北側,與領事館通過長廊相連。立面採用清水磚,底層外圈採用劵柱廊。

新天安堂(联合教堂)

新天安堂曾是羅素於1920年在上海的演講之地,現在改建成了一個展覽會館,曾舉辦眾多商業及文化活動,如2012年上海雙年展。為了眾多新人拍攝婚紗照的絕佳場所之一。教會公寓 為新天安堂宿舍 南蘇州路79號(中山東一路33號3號樓)。

註:

上海 蘇州路

南蘇州路是中國上海市一條東西向道路,沿蘇州河南岸跨黃浦區、靜安區兩區。道路東起中山東一路,西至石門二路。全長2054米,寬3.7米到21.6米,因在蘇州河南岸而得名。1858年,修築外灘至河南中路段,初稱蘇州河灘路,1865年改名蘇州路。20世紀初,泥城橋以東路段統稱蘇州路,黃河路以西路段名西蘇州路,1950年改南蘇州路。

中英兩國1972年建立大使級外交關係後,上海總領事館設於永福路244號。原建築修復後曾被機管局使用,1994年2月15日,英國領事館及領事官邸被上海市人民政府公布為第二批上海市優秀歷史建築。2010年改造為外灘源壹號,成為外灘源的一部分。

外僑 划船俱樂 上海划船總會 蘇州河畔南蘇州路76號

曾是上海英國僑民的體育俱樂部,現在是日本LD&K公司旗下SHANGHAI ROSE酒吧的所在地。

船庫、會所和游泳池等功能空間的體育建築; 中部會所、西部游泳池和東部船庫組成。1904 年 9 月,船庫和會所同時竣工;游泳池於次年完工。

洛克外灘源

北至蘇州路、南至北京東路、西至虎丘路、東至圓明園路,合圍從十九世紀到二十世紀的十一幢保護建築。

洛克·外灘源位於上海市中心著名的外灘北端,由一系列歐洲租界時期建造的歷史建築組成。 這些建築沿著圓明園路北向形成了連續的街面,歐洲建築風格與亞洲元素相結合,體現了這一時期殖民建築的多樣性。容納辦公、公寓、咖啡、餐廳和零售功能,同時向蘇州河濱及周邊公園展現摩登的城市姿態。

真光大樓和廣學大樓

上海市黃浦區的兩幢平面連通的歷史建築。真光大樓居於東側(圓明園路),高9層;廣學大樓處於西側,高8層。兩幢建築的門牌號分別為圓明園路209號和虎丘路128號。

哈密大樓(Somekh Building)沙彌大樓, 上海市黃浦區圓明園路149號,新古典折衷主義8層建築。大樓由馬海洋行(Moorhead, Halse & Robinson)設計,英商沙咪公司投資建設。 建築分為兩部分,臨圓明園路的東半部為辦公建築和公寓,西半部為倉庫,二者有連廊連接。 東半部建築立面風格為折衷主義三段式立面,1至7層為鋼筋混凝士框架結構,加建后的8層局部有鋼柱。 這是所有樓群中外立面最簡潔的建築,整體建築外牆全部採用水刷石。 整體比例適當,入口大門及陽臺處理細節精到。

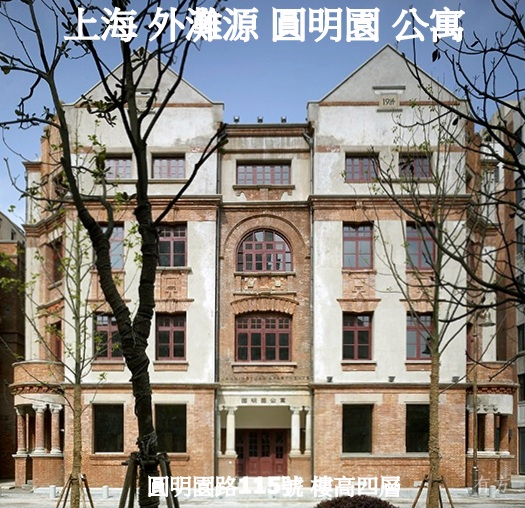

圓明園公寓 圓明園路115號,樓高四層。

亞洲文會大樓虎丘路20號 中國最早的博物館之一。

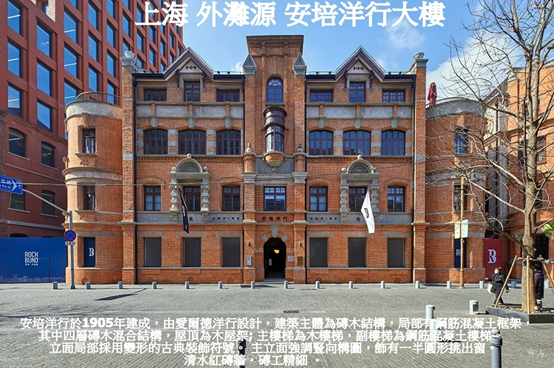

益豐洋行大樓 Abraham Co Building

商場。

外白渡橋,位於上海,毗鄰外灘,是中國的第一座全鋼結構鉚接橋梁和僅存的不等高桁架結構橋,同時也是自1856年以來在蘇州河河口附近同樣位置落成的第四座橋梁。由於處於蘇州河與黃浦江的交界處,因此成為連接黃浦與虹口的重要交通要道。現在的外白渡橋於1908年1月20日落成通車。「外白渡橋」;是因為它位於黃浦江下游,且過橋不收費,方言中「白」有免費的意思,與「擺渡」的發音也相似,因此得名外白渡橋。

上海大廈,原名百老匯大廈(英語:Broadway Mansions),是一棟位於上海虹口區北蘇州路20號的歷史建築,為上海的地標建築之一。其東臨大名路(百老匯路),南臨蘇州河匯入黃浦江處的外白渡橋,是上海外灘建築群中三座早期高層建築之一。大廈地上21層,高77米,投資者是英資業廣地產公司,總造價500萬兩。大廈由公和洋行英國建築設計師弗雷澤(Bright Fraser)設計,新仁記等六家營造廠承建,啟建於1930年,建成於1934年。

俄羅斯聯邦駐上海總領事館(俄語:Генеральное консульство России в Шанхае),原「俄羅斯帝國駐上海領事館」、「蘇聯駐上海領事館」,1991年改稱現名。總領事館坐落於蘇州河口的虹口區黃浦路20號,為上海市優秀歷史建築,而領事館的對面則是禮查飯店。目前總領館主要負責上海、江蘇、浙江和安徽三省一市的簽證和外僑事務。

限會員,要發表迴響,請先登入