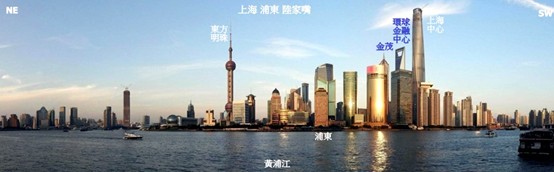

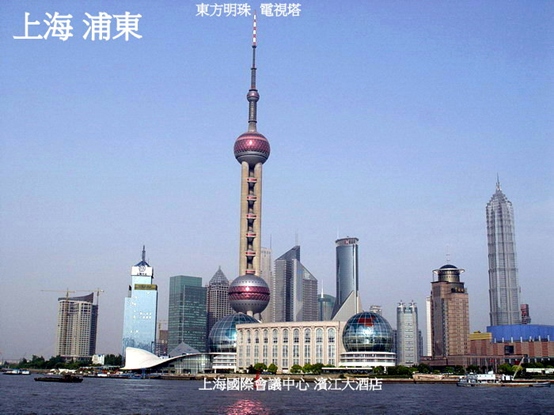

上海 外灘

外灘(The Bund),位於上海市中心區的黃浦江畔,上海的風景線,到上海觀光的遊客必到之地。外灘又名中山東一路,全長約1.5公里。東臨黃浦江,西面為52幢風格各異的大樓,被稱為萬國建築博覽群。

上海外灘公共租界壯麗的建築群在1930年代大致完成,從洋涇浜河口的法國天文台(外灘信號台)到蘇州河口的英國領事館,中山路1號到33號,當年大多為航運公司、海商保險公司、金融銀行業的辦公大樓,街廓的基本型體依然耀眼賣座。

外灘信號台

外灘信號台由西班牙建築師阿托奴博(ATONOBO)設計,在全球僅有兩幢,一幢就是外灘氣象信號塔,另一幢在挪威。圓柱形的建築雄偉挺拔,線條簡潔,風格優雅。室內裝飾採用16世紀義大利文藝復興時期的均衡式風格,華麗氣派,古典優雅。1884年9月1日,法國人創辦的徐家匯觀象台在外灘洋涇浜入黃浦江的江口設立氣象信號台,1907年9月1日新塔在原址建成。塔高36米,義大利風格,鋼筋水泥結構,並在塔上豎立一根12米高的信號旗杆,總高近50米,是當時外灘最高的建築物。1993年10月,在外灘綜合改造工程中,被整體向江邊移動了22.4米,立於現址。

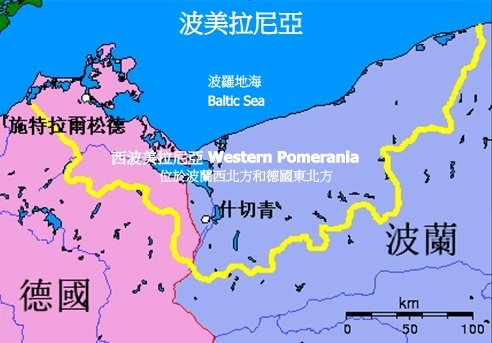

1884年,在外灘洋涇浜(延安路)入黃浦江的江口,位於法租界北端的黃浦江邊,由法國天主教耶穌會建立的徐家匯觀象台設立了氣象信號台。以普魯士傳教士郭實獵(1803-1851)命名 。郭實獵(Karl Friedrich August Gutzlaff,又譯郭實獵、郭士立等)於1803年7月8日出生於普魯士波美拉尼亞省(Pomerania)的比列玆鎮(Pyritz)。入籍福建同安的郭姓宗祠,取名郭實臘(Kwo Shih-lee),此即他中文名字的由來。

註:

普魯士 波美拉尼亞省(Pomerania,鄰波羅地海),1945年後,此地分別為德國與波蘭所有。

功能:

信號台的主要功能是根據徐家匯觀象台發出的氣象信息,懸掛風旗、風球等氣象信號,提醒船隻注意,並在江海關大樓對面的布告欄中公佈相關信息。

建築特色:

早期的信號台只是一個木桿,1907年改建為現在的圓柱形塔狀,高36.8米,連基座總高50米。 外灘信號台,又稱郭實獵塔(英語:Gutzlaff Signal Tower)、洋涇浜氣象信號台、外灘信號台,位於中國上海中山東二路1號,外灘南端,為阿塔努布式建築。 信號台由西班牙建築師馬爾第·吉西(Marti Guixe)設計。

歷史演變:

信號台在1950年代停止發佈氣象信號,並曾用作外灘水上派出所。

現況:

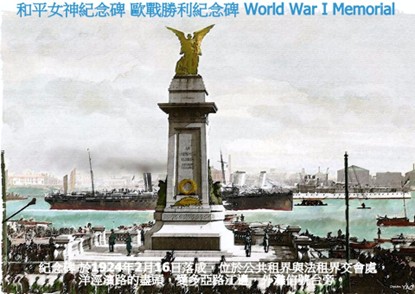

現在郭實獵塔已成為上海氣象博物館的一部分,是外灘的重要地標,見證了上海的氣象觀測歷史。 「和平女神紀念碑」; 1993年「外灘信號台」因讓位給延安路高架路的引道而移位,「和平女神紀念碑」 的位於列, 上海松江區車墩影視城裡仿製了一座「和平女神紀念碑」。

上海亞細亞大樓(英語:Asia Building, Shanghai)中山東一路1號

亞細亞大樓位於上海市延安東路外灘,被稱為外灘第一樓以及外灘一號。上海解放後由上海市冶金設計院使用,一般也叫"冶金設計院大樓",而年紀稍大人仍習慣稱它為"亞細亞大樓"。此樓建成於1916年,高7層,是當時外灘最高的一幢建築,且又取得中山東路1號的門牌,故當時也有人稱它為"外灘第一樓"。現在是中國太平洋保險公司總部所在地。

上海總會大樓 中山東一路2號

最早的外僑俱樂部,上海總會(Shanghai Club)曾於樓內而得名。上海總會大樓前後共有兩代建築,第一代建築存在於1864年至1909年。呈現的是第二代大樓,外觀為英國文藝復興時期風格並在細節處帶有巴洛克式樣。建築內部有當時世界最長的酒吧吧檯。現為希爾頓酒店集團名下上海外灘華爾道夫酒店。

總會共六層,其中地面5層,地下1層。大樓外立面為典型的英國古典主義風格建築,並且在部分細節上裝飾有巴洛克元素。建築嚴格按照三段式設計,第二層和第三層的檐邊帶有浮雕,同時門窗採用方形、圓形、半月、三角等多種造型。立柱等部位採用石料,牆面採用水泥仿石料的做法。進門處兩側原有女神塑像。建築中部採用六根愛奧尼式石柱支撐,頂部;馬薩式屋頂

,並在南北兩側的頂端建有兩座巴洛克式瞭望塔樓。

馬薩式屋頂,又稱法式屋頂,復折式屋頂,孟莎式屋頂,是一種隆起的折角或者弧形加折角屋頂。在文藝復興時期的法國已經產生,由建築師法蘭索瓦·馬薩推廣。它不同於地中海古典主義建築的平緩屋頂和哥德式建築的尖銳屋頂。 馬薩式屋頂是一定時期稅務政策的產物,便於增大閣樓的使用空間。

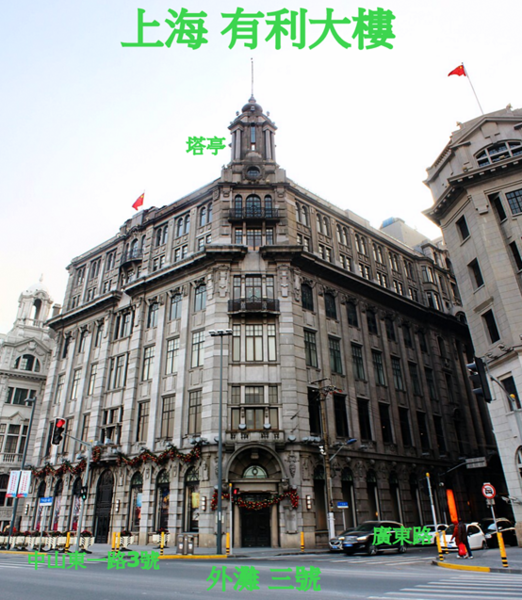

有利大樓 中山東一路3號 門牌號碼為外灘3號

門牌號碼為外灘3號; 據說原來是4號,後兩號合併4號消失: 李景漢將“中山東一路4號”改為了“THREE ON THE BUND”。 讓中山東一路某號的系統與X ON THE BUND的系統區別開來。

始建於1916年的「有利大樓」位於廣東路外灘的轉角,主立面在廣東路上採新文藝復興風格。外裝飾為巴洛克式,大樓東北角有上海最早的塔亭做為鐘樓與保險公司觀察商船進入上海的瞭望塔。 「有利大樓」原屬保安保險,有利銀行是租戶,戰爭期間保安保險資金被凍結,大廈因而被有利銀行收購。太平洋戰爭爆發後日軍進入公共租界佔領建築改名為「共榮大樓」 。解放後本樓曾為上海市民用建築設計院、上海建築設計研究院、上海市地質礦產局等單位使用,現成為具有藝術文化氣息高檔餐廳與精品店的匯集空間。

有利大樓位於廣東路外灘的轉角,地塊呈梯形,南北窄東西寬。 朝東只30餘米,朝北約有70米。 在通常的建築設計中,一般把長的一面作為主立面。 但是,鑒於外灘是上海地價最高的地段,在外灘佔有一席之地是財富和權勢、地位的象徵。 因此,這幢建築的東面和北面都成了建築的主立面。

由於所在土地的地形狹長,面向外灘的一側不夠開闊,因此建築的主立面設計在廣東路上。正立面整體採用文藝復興風格,總高6層,其中第一層、第二至第四層、第五六層構成一個橫向的三段式,同時以入口和東西兩翼夠成豎向三段式的布局。外部細節包括正門處都採用了巴洛克風格的裝飾。各門兩側均有愛奧尼柱。同時正門上方有巴洛克式的徽盾。建築的東北角設計有塔亭一間,開滬上大樓安置塔亭的先例。塔亭東南西北的四角設計為雙柱,其頂部採用了帶有伊斯蘭風格的葫蘆頂。

為框架結構,其所需要的鋼製框架據稱為向德國克虜伯工廠定製。外牆採用了花崗岩的石料作為貼面。由於採用了框架結構,所以有利大樓內部的辦公樓層可由使用者自行劃隔。在窗戶設計上,大樓的四層和六層使用了上部半月形的構造,而其他樓層則為長方形窗子,增加了建築外觀的變化。另外,第四層和第六層的數個帶有黑色鑄鐵欄杆的陽台也增加了立面的變化。

日清大樓 中山東一路5號

外灘五號建造年份為1921年,為日清大樓、海運大樓。 建築是六層鋼礫結構(鋼構噴 塗鏽防火塗層),面積5500平方米。 設計者為英商德和洋行,由著名的日資航運企業日清汽船株式會社和一個猶太商人合資建造於1921年-1925年,建國后被上海海運管理局使用。 因為舊時期曾被日清汽船會社擁有,故稱為日清大樓。 建築為歐洲復古主義風格,建築立面為明顯的三段式,整體上裝飾不多,但在5-6層之間設計了挑檐和浮雕,有一定的凹凸感。該樓曾經由海運局使用,後來華夏銀行上海分行入駐該樓,現已遷出,2006年日清大樓改造成高級餐廳。目前由華夏銀行與錦都實業公司使用,也有餐飲娛樂場所。

中國通商銀行 中山東一路6號

中國通商銀行大樓(英語:Commercial Bank of China Building),又名元芳大樓,位於上海公共租界黃埔路(今上海虹口中山東一路),中國人創辦的第一所現代銀行,於1897年5月27日由時任督辦全國鐵路事務大臣盛宣懷創辦。外灘6號原是拍賣行,3層殖民地式建築,磚木結構。1906年,建築翻建,由英資瑪禮遜洋行的格蘭頓(F . M . Gratton)設計,建築面積4,541平方米,建築風格為仿哥德式市政廳式樣,是外灘最老的建築之一,屬於哥德復興式風格,是外灘建築中造型較有北歐童話風情的。。

2006年投資3000萬美元改成了外灘6號,經營的是頂級服裝品牌旗艦店加高檔餐飲的模式(二樓 日料)。

泰國盤谷銀行 中山東一路7號

外灘七號是北電報公司大樓,為文藝復興時期風格建築,磚木結構5層,建築面積3500平方米,設計者為英商通和洋行,曾經為中國通商銀行、長江酒家和長航局職工醫院使用,現在為盤古銀行上海總行,位於上海市黃浦區中山東一路7號2層B區、C區、3層及4層。

盤谷銀行(泰語:ธนาคารกรุงเทพ,英語:Bangkok Bank)是泰國的一家商業銀行,為泰國規模最大的銀行,,以及東南亞第七大銀行,總行位於首都曼谷。

盤谷銀行的歷史可以追溯到第二次世界大戰,期間的泰國並沒有任何戰事發生,加上天然資源豐富,推動泰國的出口貿易,國內經濟趨向正面。1942年,泰國成為日本盟國,繼而向同盟國宣戰,泰政府依例沒收敵盟國人民在泰國的財產,包括由盟國成立的外資銀行,當時除了日資銀行繼續營業外,所有外資銀行都已停業。

1944年,太平洋戰爭已接近尾聲,其後陳弼臣等三位華商有意創辦一間國內註冊的銀行,以泰國首都曼谷為名,但中文寫作「盤谷銀行」。1944年12月1日,盤谷銀行獲得商業銀行營業執照,在華人街的公司廊路開業。1945年,二戰結束,日本宣布投降、泰國政府改組,並發還原沒收的在泰的外資銀行的資產,並於1945年底至1946年初陸續恢復營業,使泰國註冊的泰國銀行面臨競爭,但是盤谷銀行憑著良好的經營策略以及優質的服務,所以開業後業務已經相當可觀,客戶不斷增加。

上海檔案館 旗昌洋行大楼 中山東一路9號

旗昌洋行大樓是指位於上海外灘八及九號的三層磚木結構建築,面積為1538平方米。建築最初由英商通和洋行設計,是旗昌洋行的辦公樓。後來,它被李鴻章支援興辦的輪船招商總局使用。在歷史的變遷中,該建築曾被用作上海港務監督、上海海上安全監督局和上海海上搜救中心。現作為上海檔案館的所在地,繼續發揮著重要的文化保存和教育作用。

上海浦東發展銀行 中山東一路12號

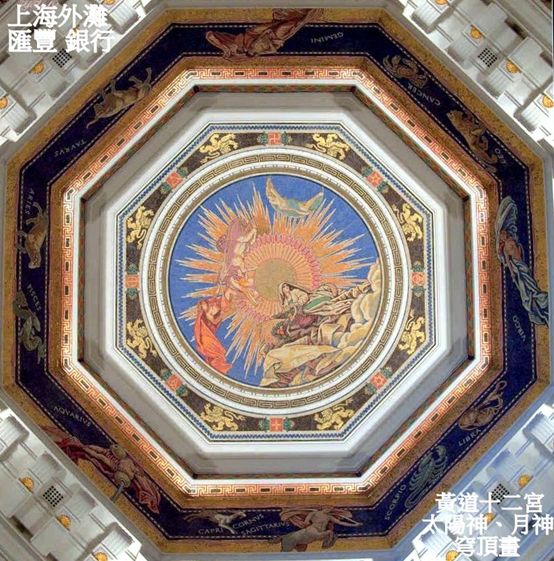

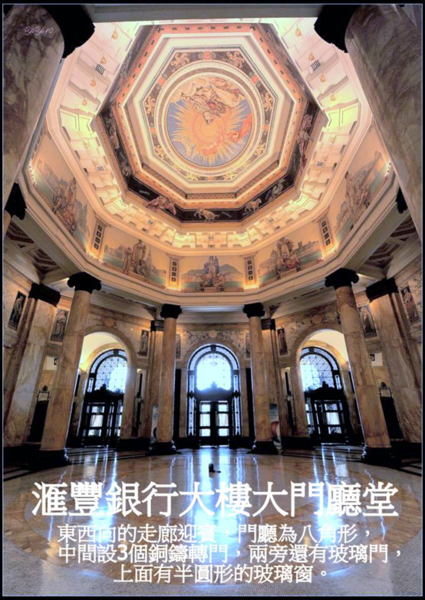

外灘10-12號為滙豐銀行大樓,是鋼框架5層建築。 建築面積23000平方米,設計者為英商公和洋行,英商德羅·考爾洋行承建,建築風格為新古典派希臘式,雄偉壯麗。 大樓1923年竣工,舊時為滙豐銀行使用,抗戰時期曾被日本橫浜正金銀行佔用,新中國成立后曾作為上海市人民政府,現為上海浦東發展銀行。

外灘占地最多、門面最寬、最為壯觀的大樓。大樓於1921年5月5日開工,於1923年6月23日建成。曾於1923年至1955年期間作為香港上海滙豐銀行在中國上海的分行大樓,1955至1995年期間作為上海市人民政府的辦公大樓。今天大樓是上海浦東發展銀行的總部駐地。

滙豐銀行大樓曾被稱是「從蘇伊士運河到遠東白令海峽最講究的建築」,建築面積23415平方米,曾是遠東最大的銀行建築,世界上第二大銀行建築,僅次於英國的蘇格蘭銀行大樓。至今依然被公認為是外灘建築群中最漂亮的建築,精緻的穹頂壁畫一直被人所津津樂道。現在,滙豐銀行大樓與北面的江海關大樓一同是每年跨年期間外灘4D燈光秀的舉辦地。

滙豐銀行大樓高7層,占地9,438平方米,建築面積23,415平方米,鋼筋混凝土結構,外為磚石結構,為古典主義建築風格。大樓主體高五層,中央部分高七層,另有地下室一層半。建築主體採用了新古典主義構圖,立面呈橫縱三段式劃分。中段三層以上為希臘式的穹頂,十分壯觀,穹頂基座為仿希臘神殿的三角形山花,再下為六根貫通二至四層的愛奧尼式立柱,以單、雙、雙、單的方式排列。立柱後的立面凸進。橫3段底段採用處理粗糙的花崗石和3座石砌拱門,有鑄花月洞型紫銅色大門6扇。縱3段的兩旁採用「實」的處理,中段採用「虛」的處理,橫縱均為嚴整的羅馬柱式。建築穹頂雖然用石塊所堆砌,但卻是使用的鋼框架結構,是當時世界領先的建築結構。滙豐銀行大樓後為副樓,內有銀行辦公室、金庫及倉庫,建築特色遜於主樓。

上海浦東發展銀行大樓的一對青銅獅子;是由英國人威廉 瓦斯達夫(William Wagstaff)設計在上海鑄造,氣勢非凡。兩隻獅子的名字,其中張嘴的叫Stephen(來自20年代香港總行總司理Alexander G Stephen ),沉思的叫Stitt(來自20年代上海司理Gordon H Stitt 。門前銅獅子爲仿製品,真品收藏在上海博物。

滙豐銀行大樓大門廳堂,東西向的走廊迎賓,門廳為八角形,中間設3個銅鑄轉門,兩旁還有玻璃門,上面有半圓形的玻璃窗。從門廳往上望可見穹頂,高20米,分上下兩層,下層是8根大理石柱,在當時還是亞洲獨例,每一面都有較大的券門;上層壁面及穹頂則為大型的鑲嵌壁畫。內部裝修品質十分高雅,選用義大利的花崗岩、大理石、法國的吊燈、器皿,巴西的紅木,設有暖氣和冷風裝置。

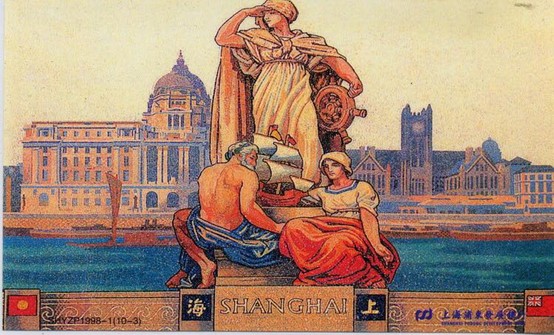

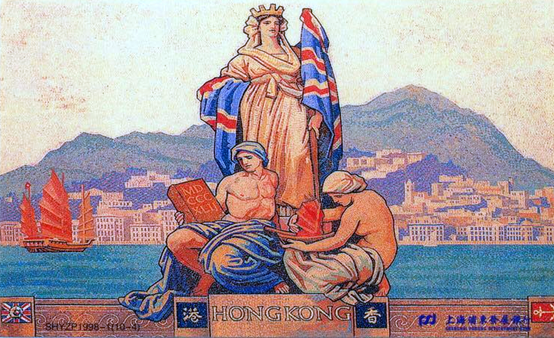

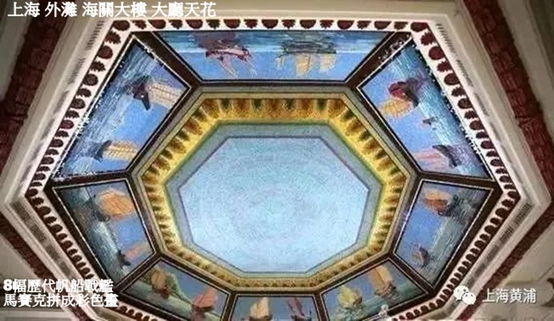

大樓八角形門廳上方,八幅馬賽克鑲嵌製作而成的大型壁畫;以滙豐設有分行的八座城市為主題。

上海

主體為中國航海保護神天妃,兩側為象徵長江和東海的神話人物,背景為上海外灘。畫面下方兩側紋飾為清朝商船旗和英國商船旗(Red Ensign)。

香港

主體為身披英國國旗的女神,前方人物象徵珠江及南海,手持書板,上為羅馬數字MDCCCXLII,意為「1842年」,即香港割讓給英國之年份。背景為香港島。紋飾為香港總督旗和英國領港旗。

倫敦

主體人物為不列顛尼亞女神,前方人物分別象徵倫敦守護神和泰晤士河。背景為泰晤士河、威斯敏斯特宮、聖保羅大教堂。紋飾為英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和愛爾蘭徽章。

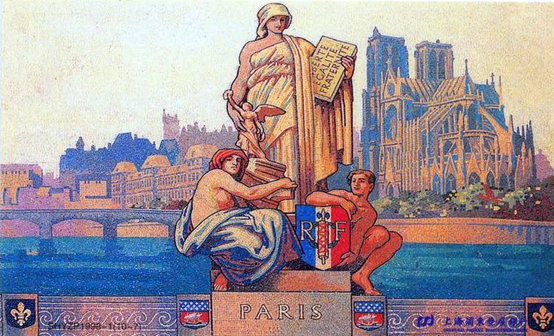

巴黎

主體人物為手持「自由、平等、博愛」書板的法蘭西共和女神,前方人物為勝利女神和共和國保護神,背景為塞納河和位於巴黎市中心的城島,紋飾為法國王室紋章百合花。

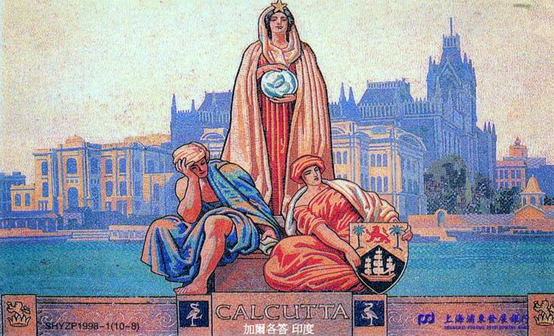

加爾各答

主體人物為加爾各答守護神時母,前方為象徵恆河的人物,背景為恆河和加爾各答市區。紋飾為蓮花、獅子和白鷺。

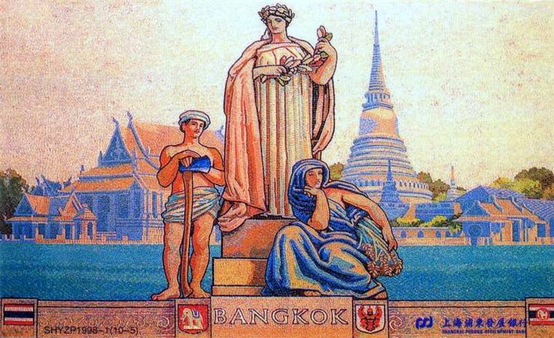

曼谷

主體人物為象徵肥沃和豐饒的女神,前方為象徵勞動和豐收的神話人物,背景為湄南河和曼谷王宮。紋飾為泰國國旗、泰國海軍旗、國徽和王徽。

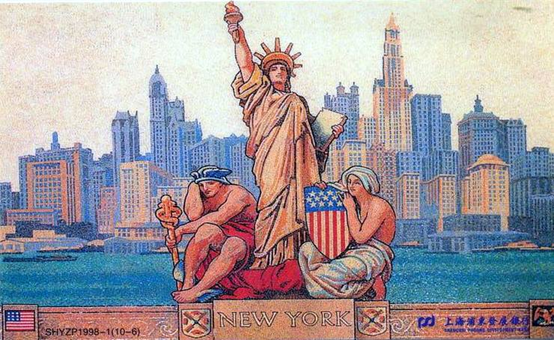

紐約

主體人物為自由女神,前方人物為商業、通訊的守護神赫爾墨斯,以及聯邦守護神。紋飾為紐約市徽、美國國旗及美國總統旗。

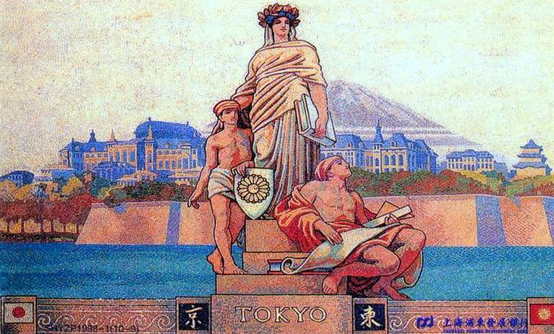

東京

主體人物為象徵「學習」的女神,兩側為象徵「進步」和「科學」的人物。背景為東京皇居外壕、霞關官廳建築群和富士山。紋飾為日本國旗和皇室旗。

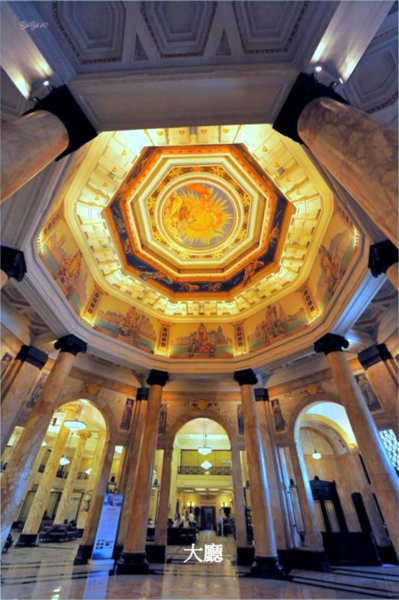

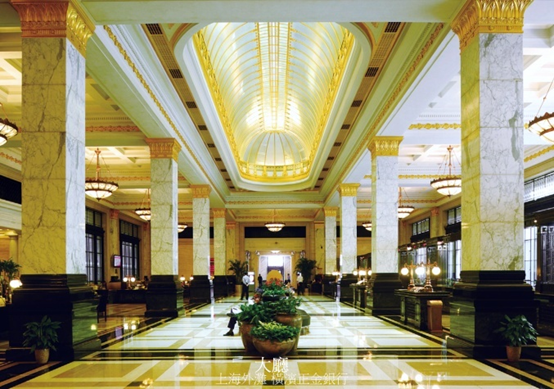

上海浦東發展銀行 大樓營業大廳

大樓營業大廳呈長方形,四周有28根大理石飾面的愛奧尼克式柱子。 大廳中央為高13.2m的拱形玻璃天棚,天棚南北兩端各有兩根由整根大理石雕成的愛奧尼克式裝飾圓柱。中央,高2層,面積達1,500平方米,頂部為用小塊玻璃鑲拼的玻璃天棚。大廳採用柚木地板及大理石地坪,對稱式的樓梯也同樣採取的大理石作為材料,豪華。

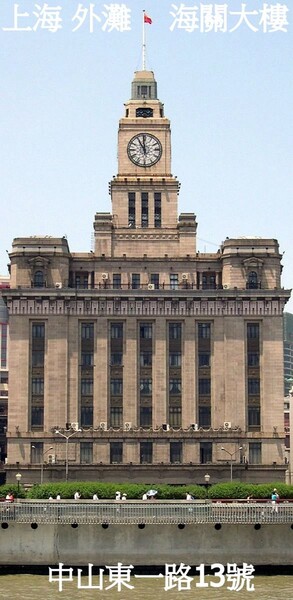

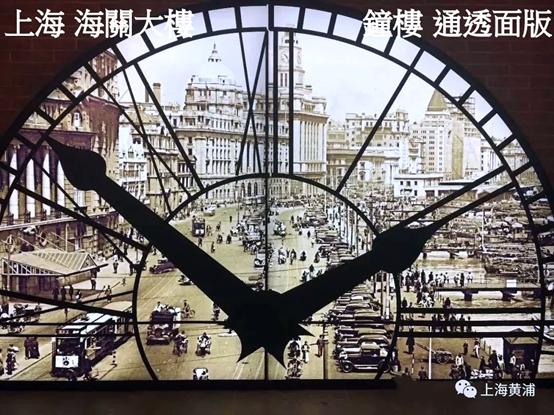

海關大樓 中山東一路13號

江海關大樓在1846年建造衙門,現存建築建於1925-1927年,是上海最著名的地標性建築之一。目前該建築由中華人民共和國上海海關使用。1996年入選上海市文物保護單位。江南海關簡稱「江海關」, 先後4次建造了不同風格的辦公房。1891年(清光緒十七年),因古廟式關署簡陋不堪,道台聶緝槼(規)和江海關稅務司稟准大憲(上司),撥款興建新關署,費2年時間,於1893年(光緒十九年)冬天竣工,建成一座西方教堂式第三代建築關署大樓,外部建築和內部設備較考究,有轉欄、石獅、鐘樓、避雷針、暖氣和寬暢的報關大廳。浦東人泥水匠出身的中國人楊斯盛工程總承包(英國人設計),海關大樓建成後一舉成名。

1925年,原教堂式關署狹窄,折除。在原址重建新關署。江海關大廈建築設計單位為公和洋行,設計師威爾遜,英國新金記祥號建築公司簽約承建,總體風格為希臘古典式和近代建築相結合的折衷主義風格。

海關大樓 1927年12月19日正式落成。整個工程兩年完成,11層鋼礫結構建築, 框架結構,工字鐵鋼骨水泥石面,正面外牆全部用花崗石壘砌,花崗石從蘇州山上開採,入口處為希臘多立克式門廊,尤其是門廊的4根多立克式柱子,做得極為地道。海關大樓分東、西兩部分,東部面對黃浦江,主體建築為8層,主樓高度約120英尺(合36.2米),鐘樓高度約140英尺(合43米),大樓總高度約260英尺(合79.2米),是20世紀20年代上海外灘最高的建築物。上面有3層高的四面鐘樓,鐘樓頂部(不含旗杆)離地面76.2米,是建築的最高點;西部直達四川中路,高5層(局部7層),是大樓的輔樓。但立面裝飾大大減少和簡化了,頂部層層收進的鐘塔更多地表現的是立方體的體積感和高聳感,流露出的藝術裝飾主義。大樓以鐘樓為縱軸線,建築兩邊對稱均衡,上部及塔樓外牆採用花崗石貼面,下部為粗糙花崗石砌築。大樓正門大廳天花板由8幅歷代帆船戰艦馬賽克拼成彩色畫;精湛的工藝美術品。在8幅圖畫天花板中間地上安裝水晶燈噴水裝置,燈開時銀白色燈光折射到上面彩色油畫。國際通行的海關標識環繞,帶翅膀的雙蛇環繞鐵杖,中國海關的標識則是加上了一把鑰匙。關徽由商神手杖與金色鑰匙交叉組成。 商神手杖代表國際貿易,鑰匙象徵海關為國把關。 關徽寓意著中國海關依法實施進出境監督管理,維護國家的主權和利益,促進對外經濟貿易發展和科技文化交往,保障社會主義現代化建設。

註:

商神杖

亦稱雙蛇杖。其由一根刻有一雙翅膀的金手杖和兩條纏繞手杖的蛇組成,被視為商業、國際貿易的象徵。它是希臘神話中商神赫密斯所拿的手杖,因為赫密斯是希臘神話中速度飛快的神祇,所以雙蛇杖也被多個國家的醫療單位當成標誌,代表救人需如救火般迅速。也有一說是因為與醫療之神阿斯克勒庇俄斯的單蛇手杖相似,易混淆,就標誌成雙蛇。赫爾墨斯在拿著這支手杖進行貿易時很賺錢,所以他的手杖也被稱為商神杖,又稱神使雙蛇杖。

海關鐘聲 歲月迴響

上海海關大樓; 標誌性的建築,尤其碩大的銅鐘,賦予外灘生命的律動。 自1928年元旦零時奏響,先後只有《威斯敏斯特報刻曲》和《東方紅》兩首樂曲從這裡傳向四方。大鐘與倫敦大笨鐘、莫斯科紅場大鐘齊名,在全世界都大名鼎鼎。

1991年起大鐘守護人’ 魏雲寺’, 已在職27年。 其間除了極端惡劣天氣、風箏線纏繞等原因,從未發生過管理者人為因素導致大鐘停擺。每週三次爬上117級旋轉樓梯,操縱三根約一噸重的發條,對一大四小總計五口銅鍾精確校對大鐘時間; 鐘樓的最高一層,是旗樓層, 每年的元旦、五一、七一、十一,都要更換最大尺幅的五星紅旗,保證飄揚在海關大樓之上的國旗不破損、不褪色。

鐘樓高約43米,與主樓相連,呈四方形,四面都有大型鐘面。 鐘樓四面都有大型鐘面,報時的鐘聲響徹雲霄,每個鐘面直徑約5.4米,由100多塊白玻璃組成,清晰地顯示著時間,鐘樓內有自動開關燈72盞,鐘的指針用紫銅製成,時針長2.3米,分針長3.17米,報時銅錘每隔一刻鐘撞擊銅鐘報時,聲音洪亮,是西敏寺鐘聲。

交通銀行大樓 上海市總工會 中山東一路14號

最初是著名的老牌英資企業寶順洋行的產業。19世紀下半葉,顛地-Dent經營失敗,德華銀行買下,並建造了一座文藝復興風格的4層大樓。1919年,第一次世界大戰結束以後,中國沒收德國在華財產,大樓被交通銀行上海分行接管。1928年,隨著全國政治中心從北京轉移到南京,交通銀行也將總行遷到上海外灘14號。1937年,抗日戰爭爆發,交通銀行將總行遷到重慶。戰爭結束以後,1946年起建,於1948年10月建成,為Art Deco風格,由匈牙利鴻達洋行設計,陶馥記承建,為鋼筋混凝土框架結構的六層大樓。上海總行重建為裝飾藝術運動主義風格,這也是上海外灘建築群中最後建成的一座。

1951年,交通銀行總行遷回北京,上海外灘14號行址則由上海市總工會進駐至今。

註:

裝飾藝術

裝飾藝術(Art Deco)的名稱,是裝飾藝術的簡稱,來源於1925年在巴黎舉行的國際裝飾藝術和現代工業博覽會(Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes),早期(1920年代初);華麗、奢華的風格,大量運用昂貴材料。

中期(1930年代); 受到大蕭條的影響,風格趨向簡潔、流線型,並開始運用新材料,例如流線型現代風格。

影響遍及全球,對各個地區和文化都產生了持久的影響。

裝飾藝術內涵

幾何圖案;運用大量的直線、階梯形狀、放射狀的太陽光和噴泉等幾何圖案,以及對稱的構圖。

華麗裝飾:;風格奢華、大膽,注重細節裝飾,常常使用昂貴的材料和精湛的工藝。

新材料的運用; 早期大量使用象牙、黑檀木等材料,後期則開始採用鍍鉻、不鏽鋼、塑料等新材料。

融合多種風格;受到立體主義、新古典主義、未來主義、埃及藝術、中東藝術等多種風格的影響。

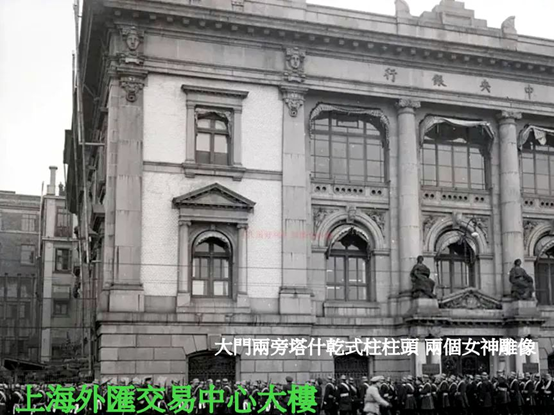

華俄道勝銀行大樓

中央銀行大樓 中山東一路15號

上海華俄道勝銀行大樓簡稱華勝大樓,華俄道勝銀行成立於1895年,總部設立於聖彼得堡。銀行的上海分行在1896年最初開設於上海法蘭西銀行(巴黎貼現銀行上海分行)的原址。1903年,使用外灘15號的寶順洋行倒閉,房地產被華俄道勝銀行購得。同年,銀行拆除舊樓,興建了法國古典主義建築,是外灘現存建築中時代較早的大樓。。1917年,十月革命(共產主義運動)爆發後,銀行收歸國(蘇聯)有。1922年,銀行總部遷往巴黎。1926年,因銀行總行參與金融投機,被迫關閉。上海分行也繼而被被清理。1928年11月1日,中央銀行總行在上海成立並選中了這裡作為辦公地點。1930年代,銀行啟動大樓翻建工程,由懷德建築師監工。

大樓是一幢3層樓(局部5層)的磚石鋼筋混凝土混合結構建築。 這種結構以穩厚的磚牆承重,樓層結構用工字鋼密肋(密的輕工樑),中間填充混凝土,視窗為輕質磚拱券。 建築基礎部分未採用樁基礎,而是採用了砂墊層地基和筏板基礎,此做法在當時的上海並不多見。筏基完整,均勻沉陷持續,或許會穩定。

大樓高3層,占地1,460平方米,建築面積5,643平方米。大樓為磚石鋼筋混凝土結構,層與層之間採用工字鋼密肋。一層在大門兩側各開有2個券窗;二層的則是長拱形的玻璃窗;三層中部的3隻玻璃窗最大,呈圓角方型。二到三層間中部矗立兩根愛奧尼式圓柱,兩旁兩兩為方柱。三層檐下及柱頂有希臘神話和羅馬神話人物頭像浮雕。二樓窗戶的窗沿上也有浮雕裝飾。這類柱式以及裝飾的採用都是新古典主義文藝復興風格的體現。樓南北角各有一個蘑菇型的裝飾堡。大樓有一個首創,那就是採用瓷磚來堆砌大樓外牆面,共同被使用的材料還有花崗石。原大樓大門兩旁的塔什乾式柱的柱頭上有兩個女神雕像,後在文化大革命中與大樓立面上的裝飾一同被損毀。

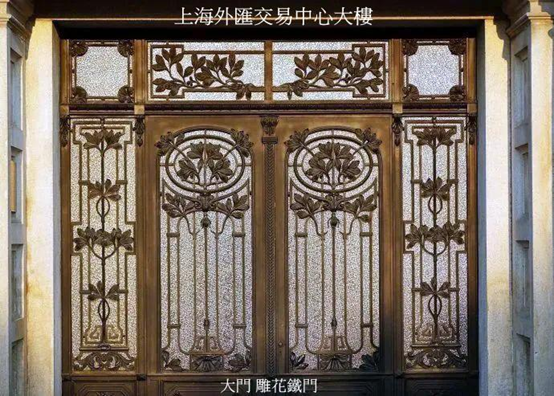

雕花鐵門

正門為中軸線形成對稱結構,外牆底層用蘇州花崗石砌築勒腳(防水層外飾),白色釉面磚與花崗石鑲嵌,色調和諧。 底層有4個券窗,大門為雕花鐵門。

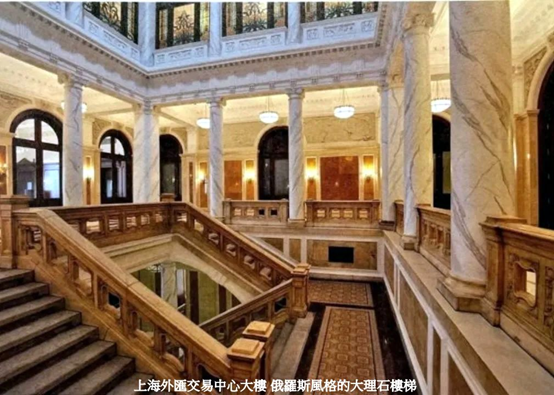

中央大廳高三層,以彩繪玻璃天棚覆蓋,二、三層處四周有精緻典雅的彩繪玻璃迴廊。 大廳內有對稱式白色大理石扶梯通向二樓。 樓上各層門窗’地板均為柳桉木。 二樓壁面裝飾精美人物浮雕, 中庭高雅華麗。 大樓高三層,配有電梯,是上海較早配置電梯的建築。

外灘公共服務中心 外灘15號甲

外灘公共服務中心共5層,仿照20世紀初的風格建成。原來位於此處的是在1950年代落成的一棟簡陋的灰白色大樓,與外灘建築群格格不入,於2008年拆除重建。

招商銀行外灘支行 中山東一路16號

臺灣銀行大樓

又稱中國農民銀行大樓或工藝大樓,是一幢位於上海外灘16號的具有日本近代西洋風格的歷史建築。其處於九江路、中山東一路口,南鄰上海華俄道勝銀行大樓,北鄰字林大樓,最初是臺灣日治時期臺灣銀行在上海建造的辦公大樓。臺灣銀行大樓在1924年開始建造,由德和洋行設計,項茂記營造廠承建,1927年建成[1]。1994年,大樓入選第二批上海市優秀歷史建築。現在由招商銀行外灘支行使用。

臺灣銀行大樓共4層,占地969平方米,建築面積4,008平方米;整幢建築有種下大上小的感覺,是因為建築原高三層,後夾層為4層。三層、四層的層高要遠小於一二層,窗框基本為平拱形。大樓為鋼筋混凝土結構,有日本近代西洋式風格,同時廣泛的吸取了世界各國建築的長處。在大樓的東立面配有四根愛奧尼式圓柱,頗有古典主義建築的特徵。柱子與希臘神廟相比略微簡樸,如柱頭應有的「髮捲」的曲線渦卷被直線勾勒的回紋圖案所替代,這一希臘神廟式的建築風格在外灘算得上是獨一無二的。此外,其它三面每面都還有一排方壁柱。

|

字林大樓 North China Daily News Building 中山東一路17號 |

《字林西報》(North China Daily News),又稱《字林報》,前身為《北華捷報》(North China Herald),曾經是在中國出版的最有影響的一份英文報紙。內容豐富,常刊有關中國的政治、經濟、文化、社會等信息,受中外人士的重視,中國不少官員,包括李鴻章在內,都非常注意他們的報道和言論動向。成為上海最有影響的英文報紙,大到工部局和英國領事館的公告,小到外商企業的遺失聲明,都必須在該報上刊登才算生效。因此該報是記錄上海和研究上海歷史最重要的資料之一。

大樓由在中國出版的最有影響的英文報紙《字林西報》於1921年投資,將原有3層磚木結構房屋拆除,重建為9層的後期文藝復興式鋼筋混凝土結構大廈,花崗石外牆,1923年6月完工,1924年2月16日舉行竣工典禮,當時曾是上海最高建築。設計者是英資德和洋行,建築立面為三段式構圖,1-2層拉毛花崗石貼面,正門兩側是落地羅馬拱券長窗;3-7層採用簡潔的方窗,但用新古典主義風格的多立克柱式,和文藝復興風格的雕塑裝飾;上部採用券窗,頂部的南北兩側還設計了2個小塔樓。建築面積9,043平方米,占地1,043平方米。建成後,一部分由報社自用,其他出租,其中最主要的承租人是處於創業階段的美資友邦人壽保險公司。1951年3月31日,字林西報停刊,大樓被接管。1996年,友邦保險重返這座大樓,定名為友邦大廈。

麥加利銀行大樓 中山東一路18號

渣打銀行

麥加利銀行大樓,曾改稱春江大樓,是上海外灘建築群中的一座文藝復興式樣的建築,位於外灘18號,南鄰字林大樓,北鄰匯中飯店大樓。大樓啟建於1922年,由英資麥加利銀行出資,公和洋行設計,英商德羅·考爾洋行承建。建成後作為麥加利銀行,即今渣打銀行的上海分行所在地。渣打銀行Chartered Bank上海分行的首任經理為麥加利,銀行以此命名。

渣打銀行首家分行開設在北門街(今河南南路,在延安東路至人民路之間),後又在江西路設分行。1892年,上海第一家外資銀行麗如銀行(英屬印度殖民銀行)破產,其在外灘18號的行址被麥加利銀行買下,這是一座3層磚木結構的英式大樓。大樓受匯中飯店大火的波及重建。第一次世界大戰的影響,5層的新樓到1922年才開始興建。

1949年後,麥加利銀行得以繼續營業,規模縮小,於1955年遷出這座大樓,到圓明園路185號設留守辦事處。房管局接管這座大樓後,改名春江大樓,曾由上海家用紡織品公司、中波輪船公司等 (1962年-1998年)國營單位使用。後來渣打銀行沒有回到外灘原址,上海分行選址在浦東陸家嘴。

2002年,上海珩意房地產經營有限公司接手外灘18號樓的修復改建工程,聘請威尼斯古建築修復專家Kokaistudios精心修復。修復工程獲得了聯合國教科文組織2006年亞太文化遺產保護獎。2004年11月20日,外灘18號改建完工後,1-2樓的歐洲名牌精品店陸續開張。2019年3月8日,上海久事美術館18號藝術空間在麥加利銀行大樓揭幕。布設藝術中心、畫廊、餐廳和咖啡館。

麥加利銀行大樓分前樓和後樓。前樓為一方形建築,共5層,占地1,755平方米,建築面積10,256平方米。大樓為鋼筋混凝土結構,文藝復興式建築。立面為三段式,底層花崗岩貼面;2到3層為中段,中間正方形部分凸進,設立地窗,立地窗前貫以2根愛奧尼柱式的大石柱。中段也是該建築最壯觀的部分。四層上挑出檐口。五層中部的窗柱間又以2根小柱分為3格。屋頂上還設有平台。後樓建在19世紀,在改建後同為鋼筋混凝土結構,占地893平方米,建築面積達2,466平方米。

|

和平飯店 |

斯沃琪和平飯店藝術中心 南樓

和平飯店北樓

位於南京東路北面;稱為「北樓」,原名華懋飯店也稱「沙遜大廈」,建於1929年,總高77米,共9層,地下有一層,臨黃浦江一面則有13層,有裝飾藝術的風格和芝加哥學派的哥特式風格。由英資新沙遜洋行下屬的華懋地產建造,當時曾被稱為「遠東第一樓」。建築委託公和洋行設計,華商新仁記營造廠承建,在1926年啟建,並於1929年9月5日落成。19米高的墨綠色金字塔形銅頂多年來都是外灘的一個顯著的標誌。

2007至2010年,和平飯店北樓首次停業並進行一次修繕和擴建,2010年8月重新開業。2024年6月,和平飯店北樓外立面開啟修復加固。

沙遜大廈總高77米,共9層,地下有一層,臨黃浦江一面則有13層,有裝飾藝術的風格。其占地4622平方米,建築面積36317平方米。立面用簡潔的垂直線條處理,腰線及檐部處飾有花紋雕塑,是當時在美國流行的「芝加哥學派」的設計手法。大廈外牆1至8層使用花崗石砌築,9層及頂層則用泰山石面磚。大廈的主立面為東面,屋頂聳立著一座19米高的墨綠色方錐體瓦楞紫銅皮屋頂。

大廈建成開業後,底層和二層出租。大廈底層沿南京路的店鋪有大英花店、普寶齋古董店、安康洋行等,華懋飯店的正門也開在南京路上;沿外灘一面租給華比銀行和上海荷蘭銀行。三、四層是新沙遜洋行的辦公地點。五至九層是華懋飯店。而且華懋飯店當時每層住房的風格都不相同。五層為德國式、印度式、西班牙式和日本式住房;六層為法國式、義大利式、美國式住房;第七層則為中國式和英國式住房。十樓便是維克多·沙遜的英國式豪華住所。在十層以上是由沙遜家族和旅館經理居住的,室內裝飾均採用英國式,且餐室內還設有小電影銀幕。此外,在似金字塔的墨綠色頂內,還有個大餐廳。

和平飯店南樓

南京東路南面;稱為「南樓」,原稱匯中飯店。其曾與禮查飯店同為租界內歷史最悠久的外資旅館。建築由由瑪禮遜洋行的建築設計師高脫設計,1908年竣工,高6層、30米,建築面積11607平方米,以磚木結構為主。建築風格屬於新文藝復興式樣,大面積白色面磚外牆,以紅磚腰線分割,底層則為石砌外牆。

和平飯店 Peace Hotel

上海南京東路與外灘路口的飯店,其有南樓和北樓兩棟歷史建築組成。北樓飯店在1956年開業,接替原先已停業的華懋飯店繼續使用沙遜大廈。1965年原南樓匯中飯店併入和平飯店,地址分別為南京東路20號和23號。1965年至2010年之間,兩座建築共同作為「和平飯店」經營。1991年到1994年,和平飯店連續4個年度被評為「世界最著名飯店」,並至今仍是中國唯一一家被評為世界著名飯店的酒店。

2010年北樓的原華懋飯店作為加拿大費爾蒙酒店集團旗下「上海和平飯店」恢復營業,南樓原匯中飯店改為斯沃琪和平飯店藝術中心,主要對藝術家開放。目前,上海和平飯店共有270間客房,包括39間套房。而斯沃琪和平飯店藝術中心則在二和三樓有18間客房,在四樓有7間套房。

和平飯店的九國特色套房為一特色,九間套房每個房間的建築風格來自9個不同國家。和平飯店老年爵士酒吧也是上海最負盛名的爵士樂隊之一,成立於1980年,由7名年紀超過75歲的老人組織,每晚都會演奏二十世紀三、四十年代歐美爵士流行曲。

和平飯店有供宴會及婚禮使用的和平廳,是和平飯店最大的宴會廳,位於8樓。酒店還設有蔚柳溪水療中心和健身中心供住客進行水療理療和健身。酒店共有6間餐廳和酒吧;上海特色餐廳龍鳳廳、爵士吧、華懋閣西餐廳、觀景露台、Cin Cin 吧、茉·莉酒廊以及維克多咖啡廳。

中國銀行大樓 中山東一路23號

建築面積為5萬平方米,分東西兩個大樓。東大樓為主樓,高15層,正面面臨外灘,底層的層高較高,地下室有兩層,共有17層;西大樓為次樓,樓高四層。建築師為公和洋行。整個建築的外形帶有中國傳統的建築風格,其外牆一律鑲以平整的金山石,樓頂採用平緩的四方鑽尖型屋頂,部分檐口採用石門拱作裝飾,建築的每層兩側都有漏空的「壽」字圖案,欄杆的花紋和窗格也採用了傳統的裝飾紋樣。

建於1937年,佔地面積5075㎡,建築面積32548㎡,臨外灘一側的主樓高十七層,裙樓八層,除裙樓第七、八層為鋼筋混凝土框架結構加層外,其餘均為鋼框架結構。 建築東西總長161米,南北長28米。 公和洋行與中國建築師希望它是外灘最高的建築,宋子文希望它能在英國人的外灘顯示中國銀行與一切外國銀行平起平坐的實力,中國商人希望它象徵著中國資本的力量。

註:

金山石; 武康黃石屬花崗岩,產地在蘇州。光 澤,金剛石光澤。透明至微透明。

中國銀行大樓最初計劃建設為雙塔形裝飾風藝術建築,有34層,高91公尺,成為當時上海最高的建築。但實際高度僅有77公尺,低於鄰近的沙遜大廈。中銀大樓建設計劃縮小的原因多認為是白銀風潮導致上海不動產業蕭條,需求縮小。且中行的財務狀況亦受到白銀風潮影響,被迫縮水計劃。另一說則是因工部局對建築的限高導致計劃縮小。

陸謙受 與公和洋行設計中國銀行,1936~1937年陶桂記營造廠承建,外灘唯一由中國建築師主設計的大型建築,原設計34層,后改為17層。 鋼筋混凝土框架結構,塔樓部分為鋼框架結構。 裝飾藝術派與中國傳統風格相結合。

大樓頂部兩側呈台階狀,外牆為花崗岩飾面,以垂直線條為主要造型特徵,並有大量具有中式的裝飾如欄杆、漏窗等。 最大造型特徵是屋頂為中國傳統的藍色琉璃瓦四方攢尖頂,並在簷下飾以巨形石質斗拱。東立面線條處理垂直平正對稱,自上而下貫穿變體的錢幣形鏤空花窗框,門楣上鑲有孔子周遊列國的石雕。

註:

漏窗;漏花窗(有部分空透的牆窗)、花窗,是窗洞內有鏤空圖案的窗,主要起通風采光的作用,是中國圍牆上的一種裝飾。漏窗;隔離空間,卻又可以若即若離的看到另外一個空間。這些窗戶的開孔及窗框使用不同的幾何形來組合,窗框內面又分別以不同圖案來修飾,讓窗子的造型千變萬化而不重複。

建築內部裝飾,正門進廳及大堂,首層、二層營業廳、電梯廳是建築古典風格的精華所在。 進廳大門大理石製的門套、地面、扶手、樓梯、欄板、頂板上的線腳、古典造型的銅質壁燈等。 整體透析出優雅、大氣的古典藝術風格。

中國工商銀行上海分行 中山東一路24號

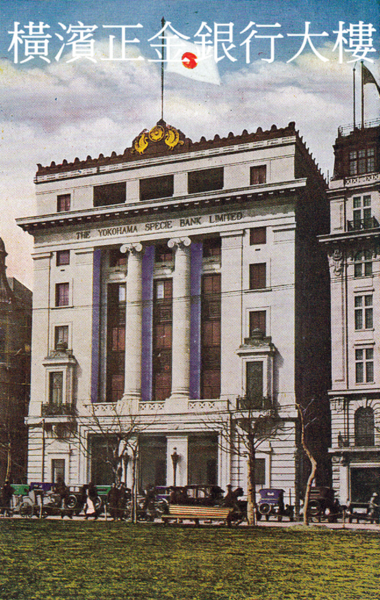

橫濱正金銀行大樓(正金是指銀幣一類的現金。)

1923年買下外灘24號老沙遜洋行行址,請英商公和洋行設計,1924年重建了一座6層古典主義建築風格的花崗石大樓。建築面積為18932平方米。柱廊採用愛奧尼柱式。1945年後,該樓改作中央銀行行址,大樓也易名為中央大樓。1949年後又成為中國人民銀行華東區行辦公樓。1956年上海市紡織工業局遷入大樓辦公。現為中國工商銀行上海市分行。

橫濱正金銀行是一家具有半官方性質的外匯專業銀行,雖是私營銀行,卻受日本政府的特殊優惠和保護(當時日本這一類特殊銀行共有8家:日本銀行、橫濱正金銀行、日本勸業銀行、日本興業銀行、北海道拓殖銀行、台灣銀行、朝鮮銀行及朝鮮殖產銀行)。1946年,橫濱正金銀行被同盟國最高司令官總司令部命令解散。橫濱正金銀行在日本的對外貿易曾十分重要。

橫濱正金銀行大樓占地2500平方米,建築面積18932平方米,髙6層。建築為鋼筋混凝土結構,採用新古典主義風格。建築將日本元素和希臘復興風格融為一體,立面三段式設計。外立面淺色日本花崗岩與黑色鐵門對比鮮明。中層設一對貫通四層的愛奧尼克式巨柱,局部雕像裝飾。主立面軸對稱,為三段式。牆面用花崗石堆砌而成。上段砌有腰線,六層頂部有希臘式檐口。從兩樓開始有兩根貫穿三層的愛奧尼式柱,立柱兩旁設有陽台、窗框。底層牆面上方裝飾有菩薩的雕飾。基座層十分高大,用加工后的花崗石塊貼面,橫向線條十分清楚。五層頂部有石板分隔,原在此處寫著橫濱正金銀行的名稱,現已不存。進入大門後,底層為銀行營業大廳,樓上則是辦公樓。

銀行大堂氣派,橢圓形穹頂由金線勾勒,8根灰白色大理石方柱分列兩側。美麗的玻璃穹頂引入充足光線,照亮每個角落。寬大的開放式櫃檯,光影交錯間,點著一行檸檬色光芒的古銅檯燈

1924年7月,大樓開業僅幾個月,年輕的"鄔達克"便登報宣佈在橫濱正金銀行大樓開設事務所。 在24號工作的7年裡,他的靈感源源不絕,完成了四行儲蓄會大樓和慕爾堂等代表作,並著手設計大光明電影院和國際飯店。

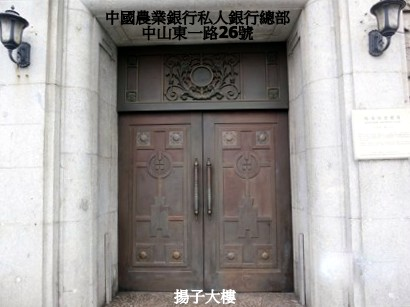

中國農業銀行私人銀行總部 中山東一路26號

揚子大樓又稱揚子保險大樓,是位於中國上海外灘26號,7層歷史建築,南鄰橫濱正金銀行大樓,北鄰怡和洋行大樓。大樓建於1917年,由英資公和洋行設計,曾作為揚子保險公司的辦公樓使用。1999年,大樓入選第三批上海市優秀歷史建築。目前大樓是中國農業銀行私人銀行的總部所在地。

揚子保險公司全稱揚子水火保險公司,是由旗昌洋行大班最先創立的。曾經壟斷長江航運保險。旗昌洋行破產,保險公司成為一家英商獨立企業,總公司設立在上海,註冊在香港。當時該公司實力非常雄厚,在香港、倫敦、紐約、新加坡以及國內的其它多個口岸都設有分公司或代理處。

19世紀末,揚子保險公司從破產的老沙遜洋行手中買下外灘26號的地皮,在第一次世界大戰後開工。1941年,太平洋戰爭爆發後,大樓被日軍占領。抗戰結束後,多家其它保險公司;保寧、中華等也租用該大樓辦公。1967年,市政府接管大樓,大樓成為了市糧油進出口公司的辦公樓。在外灘開始經營權置換後,大樓一直由中國農業銀行使用。

樓高7層,占地面積639平方米,建築面積4,374平方米。採用鋼筋混凝土結構以及折衷主義風格。建築立面一、二層採用處理粗獷的石塊牆面;三至五層則使用磨石對縫牆面。五六層之間有挑出的檐口。六層中部設愛奧尼克柱廊。大樓屋頂設計為了孟莎式屋頂。

中國農業銀行的最早起源是1935年改名的「中國農民銀行」。1949年後,隨著中國農民銀行總行隨中華民國政府遷往台灣,中國農民銀行在中國大陸的部分資產及員工先後由中華人民共和國政府建立的農業合作銀行所處置,根據彼時需要曾三次廢立。早期的中國農業銀行,是作為專業銀行支援農村經濟建設和改革。1984年6月1日,農行引進首筆來自世界銀行的貸款。在1994年4月,農行向新組建的中國農業發展銀行劃轉了絕大部分政策性業務,至此,農業銀行不再以政策為主。到了1996年8月,根據國務院《關於農村金融體制改革的決定》,農行不再領導管理農村信用社,與農村信用社脫離行政隸屬關係,逐漸向國有商業銀行靠攏。進入21世紀後,農業銀行開始進行股份制改革,並於2010年成功上市。

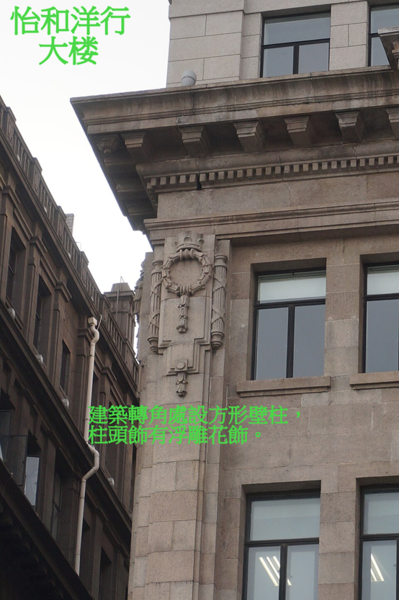

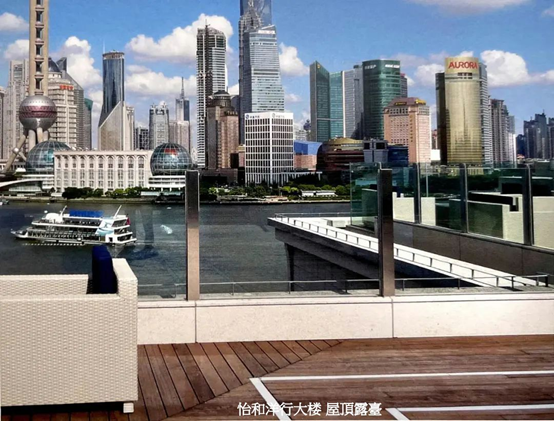

怡和洋行大樓 中山東一路27號

羅斯福公館

昔日上海灘最大的洋行英資怡和洋行在外灘所建的辦公大樓。其位於北京東路與中山東一路路口,南鄰揚子大樓,與格林郵船大樓隔北京東路相望。大樓建於1920年,由馬海洋行的英籍建築師思金生設計,華商裕昌泰洋行承建,建成於1922年11月。原是一棟6層英國文藝復興式建築,1983年加建兩層, 黃浦江一側面寬第二的建築。

大樓1樓為勞力士旗艦店;2、3、8、9樓為餐飲企業「羅斯福公館」,其中2和8樓為餐廳,3樓為私人會所,9樓為酒吧;4樓為眾達律師事務所所用。

怡和在1832年由查頓和孖地臣(James Matheson)成立於廣州,曾長期是上海規模最大的一家洋行,經營鴉片、進出口貿易、長江和沿海航運、各類工廠,如紗廠、絲廠等,甚至還經營過軍火,號稱「洋行之王」。其旗下的吳淞鐵路公司還曾在1874年興建了中國第一條辦理營業的鐵路;吳淞鐵路。1843年,怡和洋行在上海開設分行,是第一批來滬經營的外商。1845年取得了今北京東路北(即外灘27號)的一塊土地。當時建起的是一幢3層樓房,為英國鄉村式,屋頂為雙坡式。主屋外設圍牆,每層都有陽台,窗戶配有百葉窗。大樓先後重建三次。並在1861年又重建起了一座3層東印度式的大樓。由於當時的買辦較為迷信,洋行在大樓門前立了一座「天官」石像,作祈求賜福之意。面向黃浦江側的建築面寬長達50餘米。

1920年,大樓再一次被重建,新大樓高6層,為鋼筋混凝土結構。由馬海洋行的思金生設計,華商裕昌泰營造廠承建。鋼材進口自美國屈魯司康公司。冷熱水系統由上海水暖工程公司提供。1922年11月建成。1941年,太平洋戰爭爆發後,日軍進入租界,大樓被占據,交由日本三井洋行使用。抗戰結束後歸還給怡和洋行。此時的怡和的業務已大不如前,只得將大樓租給昌興輪船公司、海外航空公司、香港航空公司,還有英國大使館一等商務參贊、財政參贊室及新聞處等使用。1955年,大樓收歸國有,作為市外貿局的辦公樓。1983年,加建了兩層,使得大樓的整體風格發生了變化,且原頂樓的平台也與改建後大相逕庭。1955年起,大樓長期作為市外貿局的辦公大樓,故稱“外貿大樓”。 1980年大樓第二次加建后,羅斯福公館;層數總計為8層。

2007-2014年間建築整體保護修繕及室內裝修,成為一幢集辦公及商業等綜合功能為一體的建築。

大門內,底層地板為大理石地板,樓上直廊為馬賽克地面。馬賽克地面至今有很大一部分保留,而其中綠色的「磚」是用玉嵌成的。辦公室內的地板則採用了木條打蠟地板。主樓梯寬近4.9米,樓梯上還覆以銅質防滑面板。欄杆呈鑄鐵鍛造型,配有卷渦狀鍛件。在羅斯福公館開設前,曾斥資8,000萬進行內部裝修。

增設建築屋面露台 使用開放

女兒牆內側透明安全玻璃護欄,可逆式構造設計,不損壞建築屋面、女兒牆結構及已完成的屋面防水保溫層, 增生共用品質和安全使用性能。

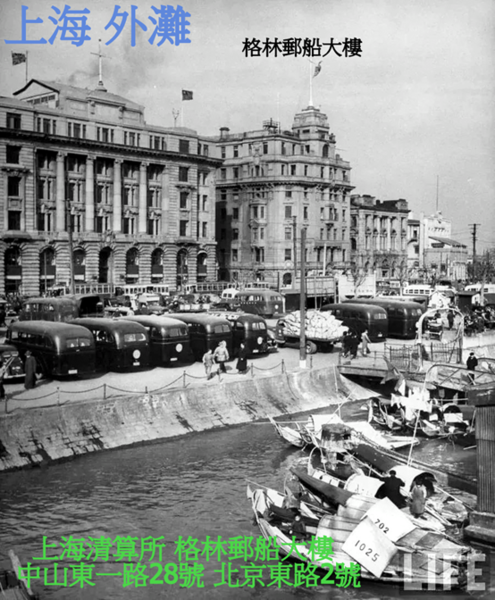

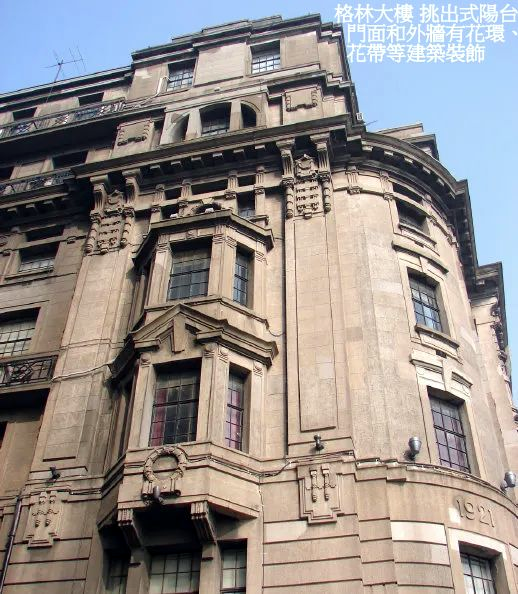

格林郵船大樓 中山東一路28號 北京東路2號

格林郵船大樓Glen Line Building. 禪臣洋行

北鄰東方匯理銀行大樓,與怡和洋行大樓隔路相望。大樓由英商格林郵船公司投資興建,公和洋行設計,1920年3月興建,共高7層。最初為格林郵船公司使用,後在1951年起長期由上海人民廣播電台使用,現在入駐方為上海清算所。

格林郵船大樓所在的地皮原屬於德資禪臣洋行,其在1868年購得這塊土地,並建造了在上海的第二幢樓房(第一幢在江西路,1856年)。第一次世界大戰後,禪臣洋行被迫退出中國,其位於北京路外灘的這塊產業便被英資怡泰公司在1921年收購。怡泰公司有數十艘輪船經營在至日本、香港、新加坡、紐約、倫敦、日內瓦的航線上,因其輪船上都冠以「格林」字樣,所以怡泰公司又叫格林輪船公司,大樓因此得名。

註:

禪臣洋行Siemssen & Co.

一家歷史悠久的從事遠東貿易的德國公司,也是最早在上海開業的德資洋行。

禪臣洋行的總行設在德國漢堡市,創辦人特奧多爾·希姆森(Theodor Siemssen)。1856年在上海外灘設立分行,行址在外灘28號(北京路北側),並成為禪臣的中國總部。禪臣洋行最著名的業務是經營工廠和鐵路的成套設備,以及西藥、染料、軍火等,乃至絨線、布匹、針線等日用商品,代理德、英許多著名廠商和保險公司,並向歐洲出口中國土產。曾幫助閻錫山建設西北煉鋼廠和同蒲鐵路。

第一次世界大戰德國戰敗,禪臣洋行被迫退出中國市場,各地產業作為敵產被沒收;戰後禪臣又重返中國,業務進一步擴展。並增設了南京分行。第二次世界大戰以後,中國國民政府查封德國在華產業,分期分批遣送德僑回國。

太平洋戰爭爆發後,日軍占領大樓,並將底層交由橫濱正金銀行使用。抗戰結束後,大樓所有權歸還格林格林郵船公司,業務一時難以恢復且大樓擁有完善的收發報通訊系統,租給了美國海軍及美聯社等新聞機構使用。美國海軍憲兵機關和軍郵局當時也設在此樓。大樓底層是美國新聞處閱覽室,1949年後成為中蘇友好閱覽室。1951年3月起,上海人民廣播電台遷入該樓並持續使用該樓直到1996年遷至上海廣播大廈。

格林郵船大樓採用英國新古典派文藝復興樣式,鋼筋混凝土結構,占地1,751平方米,建築面積11,181平方米。樓高27.5米,共7層。格林郵船大樓東部臨外灘面較窄僅有20米,東西方向則長達70米,加之業主為郵船公司,公和洋行在設計大樓外形時引入郵船形象的理念。 東側的屋頂塔樓象徵郵船的指揮塔,形成了建築東高西低的建築格局,東側塔樓也成為整個建築造型的重點。 由於大樓位於北京東路轉外灘的轉角處,大樓立面中段設計了有頂凸廊,立面延續,豐富有力。 大樓底層外立面為淺灰色花崗石毛石牆面,以上各層均為水刷石外飾面,仿石效果逼真。 大樓的設計理念在當時十分先進,樓層內採用增設內天井和立面通風篦子(格栅)設施等“被動式”的節能手段,改善了建築室內環境。

大樓底層到2層為花崗石外牆。2樓有4座挑出式陽台,同樣設計在6、7層可見。3樓陽台有半斗形窗櫺,設鑄鐵欄杆。門面和外牆有花環、花帶等建築裝飾,頂層建有四方高台式的山嶽形塔樓。室內大廳及樓梯均用大理石鋪設而成,走廊地坪用拋光馬賽克拼成,大樓的配套設施如鍋爐、發電機、電梯等也十分完善。

中國光大銀行上海分行 中山東一路29號

東方匯理銀行大樓(外灘),後曾改稱東方大樓,是法資東方匯理銀行(Banque de lIndochine)在中國上海建造的分行大樓,南鄰格林郵船大樓。大樓選址於當時上海公共租界的外灘29號,啟建於1911年,由英商通和洋行設計,協盛營造廠承建,並在1914年建成。目前,進駐此建築的是光大銀行外灘支行。大樓是外灘建築群中唯一一幢由法國人出資建造的,目前唯一只有三層的大樓。平均層高達7米多,是外灘建築中平均層高最高的建築。

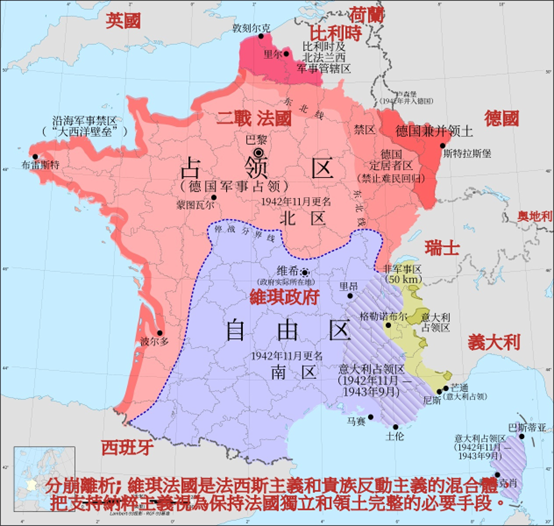

東方匯理銀行於清光緒元年(1875)由法國社會實業銀行、巴黎商業銀行、巴黎荷蘭銀行等聯合發起成立,總部設在法國巴黎。 光緒二十五年(1899)在上海設立分行,取名為「東方匯理」。起初在上海法租界內。在東方匯理銀行進入上海之前,華俄道勝銀行是東方匯理銀行的主要股東之一,法國貼現銀行(東方匯理銀行)就已經擁有了外灘29號的地皮。在東方匯理銀行入駐之前,這裡由華俄道勝銀行使用。1907年,華俄道勝銀行遷入外灘15號,東方匯理銀行便進駐這裡。1911年,該行將原樓拆除重建,新樓在1914年建成使用。第二次世界大戰爆發後,因法國成立維琪政府,所以東方匯理銀行上海分行得以繼續營業。1956年,該樓被房管局接管,改名東方大樓,曾由上海市公安局交通處使用。

東方匯理銀行大樓高21.6米,3層,占地1236平方米,建築面積2772平方米,鋼筋混凝土框架,文藝復興式建築。立面構圖採用三段體,花崗石牆面,表面上嵌有不少浮雕,包括門窗額、牆面最高處和柱頭上。底層4扇大窗處理成為高大的拱門,鋼窗裝飾,拱窗之上均有雕塑。入口門廊有巴洛克風格的折斷山花,圓形立柱列於兩旁。二三層中部還有貫通的愛奧尼式柱2根。大樓內部,以大理石裝修,樓梯居中,上有玻璃頂棚,營業大廳採光良好。

一層主入口門窗,用兩根塔司幹式圓柱支承額枋、簷壁和半圓形的拱壁,處理成壁龕,以襯托坐落在額枋上的卷渦狀斷山花,兩邊的拱肩上側帶有曲線形的盾形裝飾。

大樓東立面為花崗石飾面,面層粗琢處理,南北立面皆為水刷石。主入口兩根塔司幹式圓柱及貫通二、三層的愛奧尼式柱均為拋光青島花崗石製成。

巴羅克裝飾風格柚木室內木裝修, 中央為銀行營業大廳,是一個由六根愛奧尼式圓柱支撐的大空間。六根圓柱分兩列,把整個天棚分為三跨,左右兩跨交織的橫樑形成井格式天棚,有著精緻的線腳和密佈的齒飾。中跨上覆一個長圓形平面的拱形玻璃天棚,玻璃天棚由精細的拱肋架起,局部帶有精緻的裝飾。大廳中沿柱列佈置有一圈精美的柚木矮櫃檯,六根圓柱底部設矩形柚木柱基,與櫃檯融為一體。大廳四周牆面均布愛奧尼式壁柱。

二、三層為銀行職員公寓,以“回”字形平面佈置,中央為採光天井,為職員公寓提供自然採光,同時通過一層玻璃天棚為營業大廳提供自然採光。

北接 外灘源

限會員,要發表迴響,請先登入