希伯萊之戀

(以色列)

歌名:אגדת הל"ה(音譯:Agadat haLamed-Hé)

作詞:יורם טהרלב(音譯:Yoram Teharlev)

作曲:יוסף הדר(音譯:Yosef Hadar)

演唱:העמרנים(音譯:Haamranim),西元1963年.

舞名:בין הרי חברון(音譯:Bein Harei Chevron;英譯:The Hebron Hills;中譯:希伯隆山)

中文舞名:希伯萊之戀

編舞:Dani Dassa, 1979年

土風舞音樂:第20屆亞洲土風舞營

當年學這首舞的時候,當時的教舞老師(我不記得是不是香港的曾小星老師)並沒有介紹本舞與本歌曲的來源,因為它優美的旋律與柔美的動作,加上中文舞名的混淆,害我誤以為又是一首含情脈脈的以色列情人舞呢.![]() (PS:以前被我誤教的夥伴們,在這裡先向您們致歉,還好我只教過"一次",誤人子弟的數量還不算太多.

(PS:以前被我誤教的夥伴們,在這裡先向您們致歉,還好我只教過"一次",誤人子弟的數量還不算太多.![]() )

)

現在青蛙老師就來正本清源一下,好好的介紹這首歌曲的來源.有沒有舞友們想聽這個故事的?想聽的人請鼓掌(![]()

![]()

![]() ,啪~啪~啪~).好吧,應觀眾的要求(

,啪~啪~啪~).好吧,應觀眾的要求(![]() ),那我就開始說故事啦: (請大家拿好小板凳坐好,青蛙老師要開始講故事啦!

),那我就開始說故事啦: (請大家拿好小板凳坐好,青蛙老師要開始講故事啦!![]() )

)

本歌曲原名אגדת הל"ה意思為:35忠騎傳奇或者35衛士的傳說(直譯為”神的傳奇”).內容述說以色列建國前一年所發生的一段為建立以色列新的家園而產生可歌可泣的悲壯故事.

這是發生在以色列建國前一年,也就是西元1947~1948年初的事情.在第二次世界大戰後,猶太人掀起了回歸故土的浪潮.(這在猶太人的歷史上是第三跟第四次回歸浪潮).

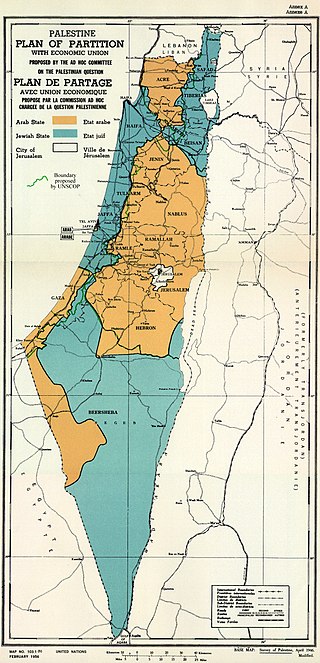

以色列的故土在當時英國託管的巴勒斯坦境內,西元1917年至1948年間,亡國二千年而浪跡全世界的猶太人因爲各國的種族歧視及納粹大屠殺等原因,大量猶太人遷回曾經是猶大王國所在的巴勒斯坦地區.由於猶太人不斷的遷入,造成了猶太人跟當時巴勒斯坦人衝突不斷.英國為這種情形大傷腦筋,於西元1947年決定趕快結束託管的身分,撒手不管了.聯合國大會也在這一年的11月表決通過181號決議文,將巴勒斯坦分成2個國家,將巴勒斯坦的上半部分給阿拉伯人,取國名為約旦;下半部分給猶太人建國,國名為以色列.

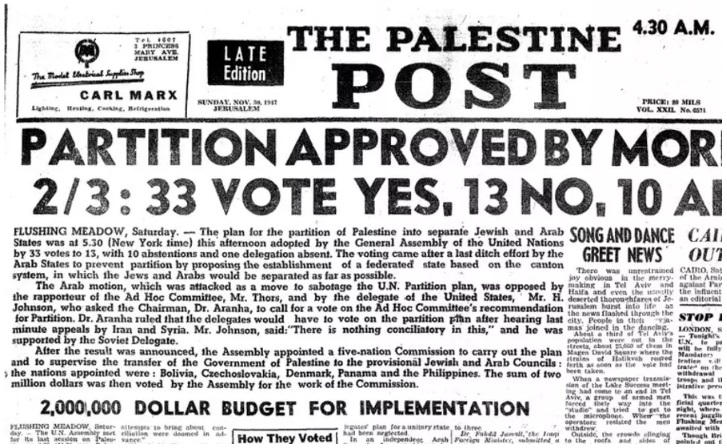

西元1947年11月30日的報紙,報導11/29日聯合國以33:13票,通過巴勒斯坦分治案:

土黃色部份為阿拉伯人地區,綠色部份為猶太人地區…(這種我泥中有你,你泥中有我的劃分法不亂才怪!)

聯合國這個舉動阿拉伯國家當然不接受,這明明是我阿拉伯人的土地,聯合國憑什麼把我的土地割一大塊給猶太人?於是就在西元1947年11月29日聯合國大會通過這個國土分治方案之後,阿拉伯盟國就對以色列掀起為期三天的軍事攻擊行動,由於以色列當時還沒有建國,只能靠猶太人自行組織的民兵部隊展開還擊.(猶太人民兵組織稱為:"Haganah" )這起軍事攻擊事件也就是引發1948年第一次中東戰爭的前哨戰.(歷史上將這段時間發生的戰事稱為:"1947–48 Civil War in Mandatory Palestine" )

1947–48 巴勒斯坦分治內戰:

35衛士的真實故事是發生在西元1948年1月16日,也就是巴勒斯坦內戰期間(1947–48 Civil War in Mandatory Palestine).

話說西元1948年1月14日,耶路薩冷南邊Gush Etzion的4個"以色列合作農場"(以色列合作農場的原文名詞為:kibbutzim)遭受阿拉伯人的攻擊被封鎖,而孤立無援.

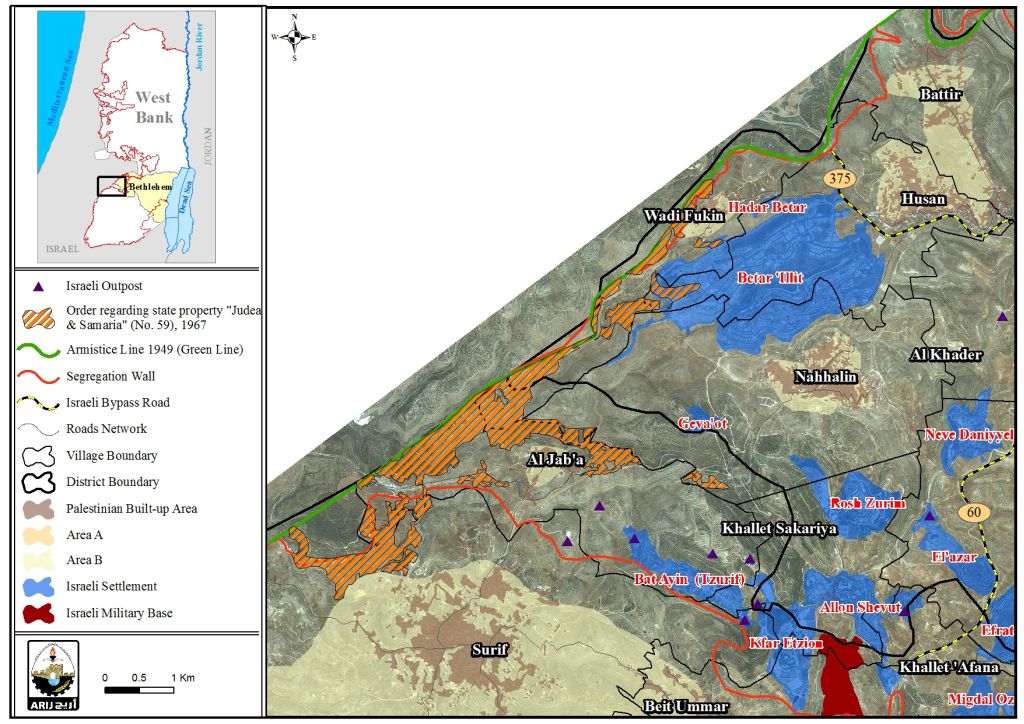

Gush Etzion地圖,請注意,它的南邊 Hebron,就是本舞名稱的來源:

於是一組由38位猶太民兵所組成的一個補給隊,猶太名稱:"Machleket HaHar"(中文意思是高山護衛排,陸軍編制,一個排大約36~40人左右),1月15日的深夜11點,由Dani Mass率領,帶著補給物資,從Hartuv步行出發,迂迴繞過巴勒斯坦警察在Tegart所設的防禦要塞,同時避開英國的偵察......ㄟ,等等,歌名不是說"35"個護衛嗎?這邊怎麼寫38個?青蛙老師您是在乎愣我們嗎?以為我們沒有注意到數字哦.![]()

呵呵~,不是我打錯數字了,我把原因說給你們聽,其實原因很簡單,就是因為38人中,有一人在路上扭傷腳踝,另外有2個人扶他回去治療,38-3=35人,結果就是這樣來的.![]()

這35人的護衛排本想趁著夜黑當做掩護,趕路將物資運送到目的地.但是黑夜只有6個小時,要趕那麼長的山路真的有困難度.第2天清晨,天已經亮了,他們快到了Surif,距離目的地大約還有1小時的路程.此時,2個阿拉伯婦女看到了護衛隊的2位先遣斥候兵,她們馬上就回報回去.當這個物資隊走到希伯隆山區附近Jaba和Surif之間的山谷時…

Jaba和Surif附近的地圖:

Surif的小徑:

一大群大約有數百個阿拉伯武裝人員與村民突然出現,對這35人展開無情的突襲.雖然以寡敵眾,這35位衛士英勇殺敵,毫不退卻.從清晨戰至黃昏,終究還是彈盡援絕,在下午4點半的黃昏中,這35位忠義的護衛全數殉國.

戰爭結束後,35護衛帶回以色列安葬:

35護衛的墓園:

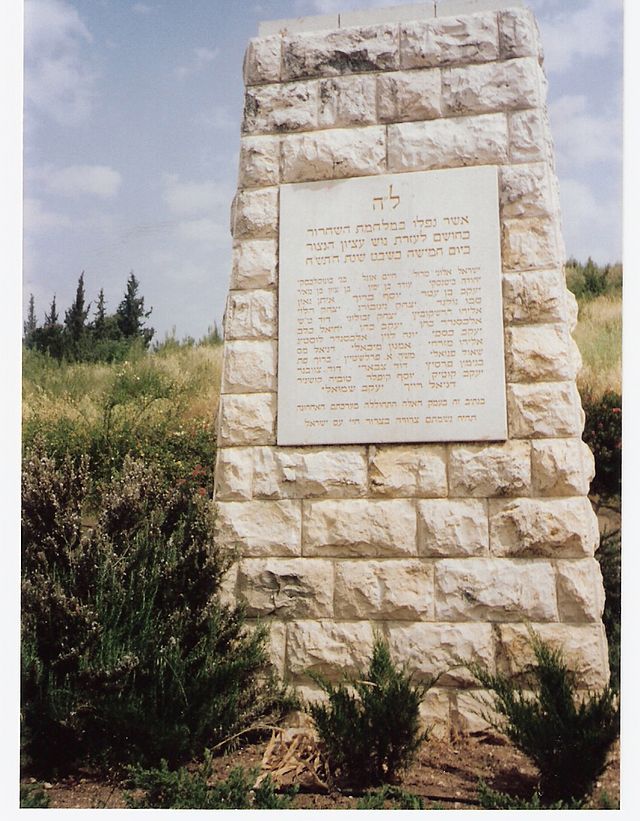

35護衛的紀念碑:

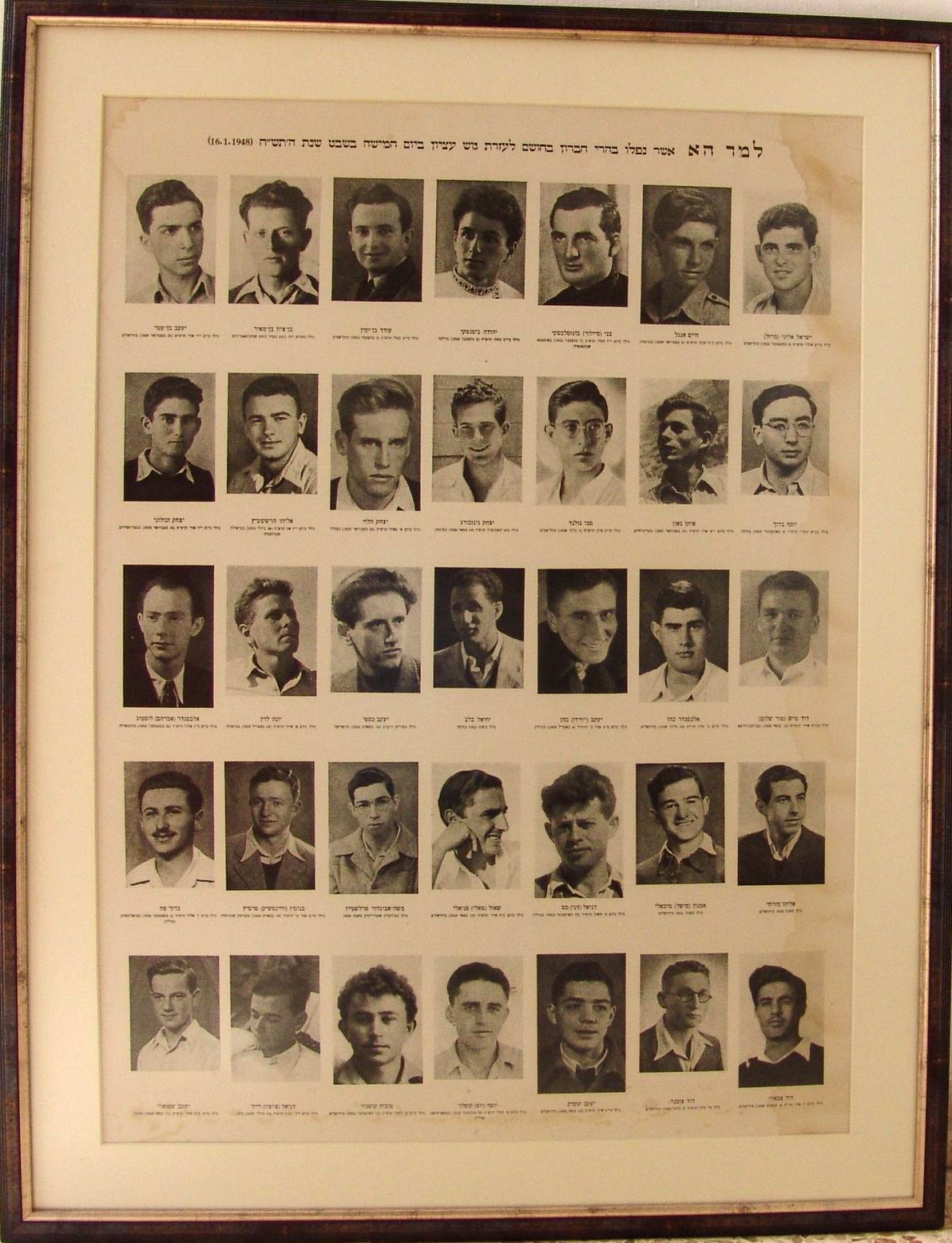

35護衛全人員:

希伯萊原文歌詞:

שוב לי הביא הרוח

שיר אגדה נושן,

על בחורים שבאו כרוח

בין אש ובין עשן.

בין הרי חברון

לא נדם עוד,

צעדם עוד

אל ליל- קרב אחרון.

קני הרובים בערו

שם בין הרי חברון,

אך עת האיר השחר נותר עוד

נער אחד אחרון.

בין הרי חברון...

אבן אחז הנער

באגרופו פלדה,

אבן אחת ידה עוד בטרם

תמה האגדה.

בין הרי חברון...

歌詞音譯:

Shuv li hevi haruach

shir agadah noshan,

al bachurim shebau keruach

bein esh uvein ashan.

Bein harei Chevron

(x2)

Lo nadam od,

tzaadam od

el leil - krav acharon.

(x2)

Knei harovim baaru (hem bau)

sham bein harei Chevron,

ach et heir hashachar notar od...

naar achad acharon.

Bein harei Chevron...

Even achaz hanaar

beegrofo pladah,

even achat yidah od beterem...

tamah haagadah.

Bein harei Chevron...

歌詞中譯:(不意外,還是由![]() ,我來翻譯啦.牙一咬就過去啦.

,我來翻譯啦.牙一咬就過去啦.![]() )

)

清風再次吹上我的臉

一首古老歷史的歌

一群年輕人就像這股清風一樣離開了我們

就在這漫天烈火與硝煙之中

希伯隆山

不再寂靜

他們再次踏上征途

就在上次最後戰役的那天夜晚

槍管如火般的燒燙

就在那兒,希伯隆山

但當黎明到來.....

只剩下最後一人了

希伯隆山.....

這個年輕人撿起了一塊石頭

握在他鐵一般的手中

他奮力的擲出這塊石頭

就在這個故事結束之前........![]()

希伯隆山 ...

了解這一首歌來的來源和歌詞之後,我們配上影片中的歷史圖片,再次聽這一首歌,相信各位舞友們內心應該更有感受才對:

本舞的舞名與歌名是不一樣的,舞名直譯為”希伯隆山”,由故事的發生地希伯隆山來看,如果中文舞名是依照舞名音譯的話,那就翻譯有誤差了,至少應該翻譯為”希伯隆之戀”發音比較接近.如果依國家民族大愛來看,將中文舞名翻譯成希伯萊之戀反而更切題,但這裡的戀是對國家民族的大愛,不是男女之間的個人小愛.舞友們只要記得本舞故事的發生地是希伯隆山,不是希伯萊山就好(沒有希伯萊山這個山哦.![]() ).

).

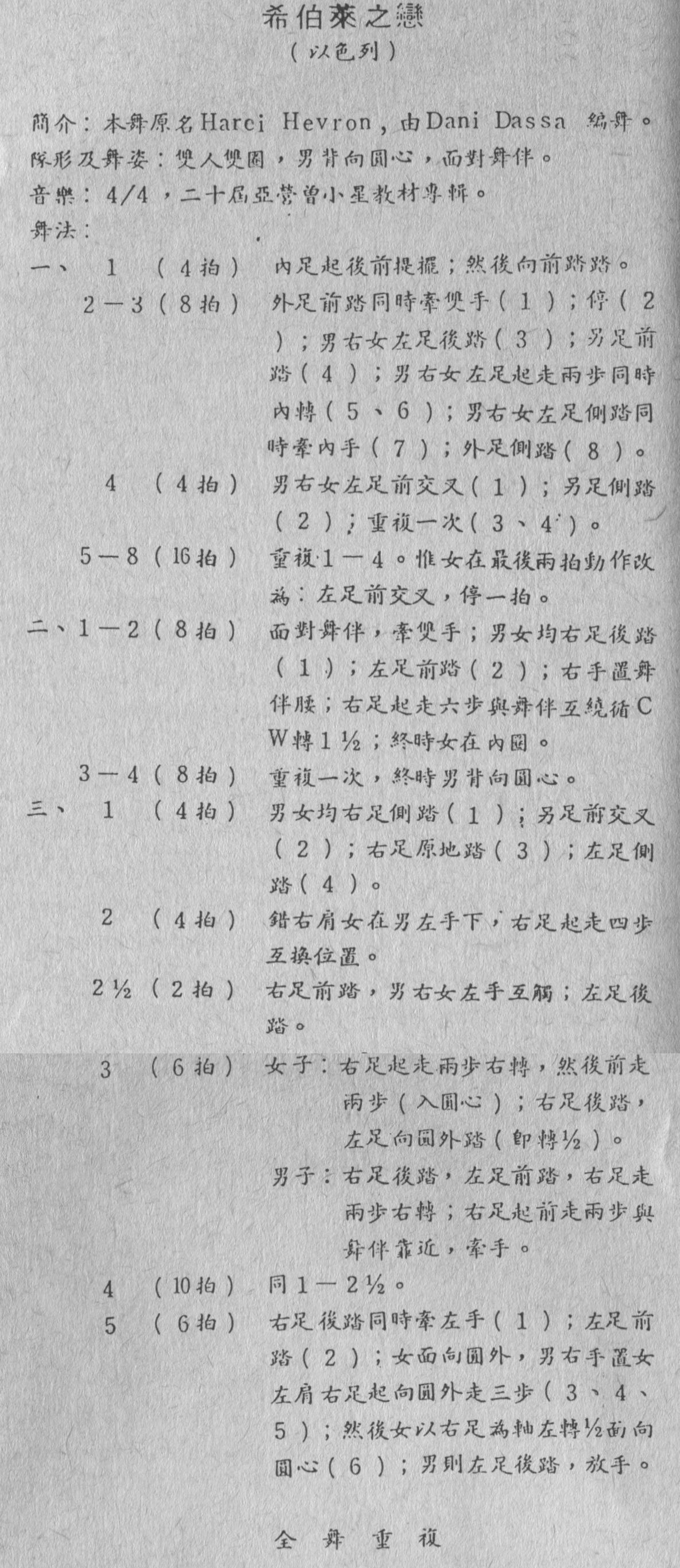

老闆招待本舞中文舞序:

最後老闆招待,由原編舞老師Dani Dassa帶來的參考示範影帶

[ 本帖於 2015-4-18 發表於舞之心論壇 ]

參考資料:

1.英文維基百科

2.希伯來文維基百科

3.第20屆亞洲土風舞營手冊