*

1956年以後宜興紫砂工廠鐫刻名家名錄

陳宗嶽 整理

※釐清許多紫砂壺、紫砂花盆、紫砂花瓶上的銘刻者是誰的文章,要珍藏。

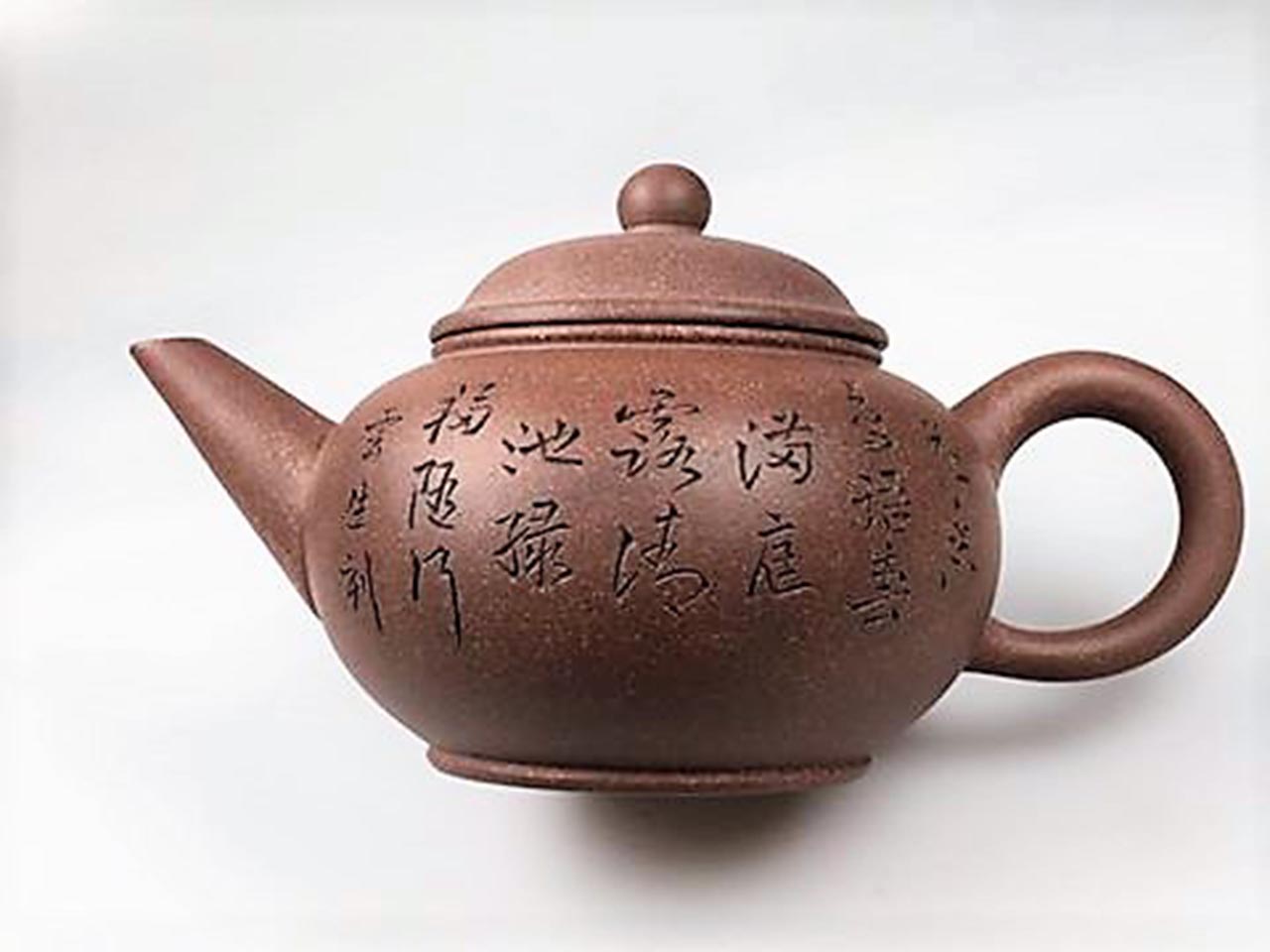

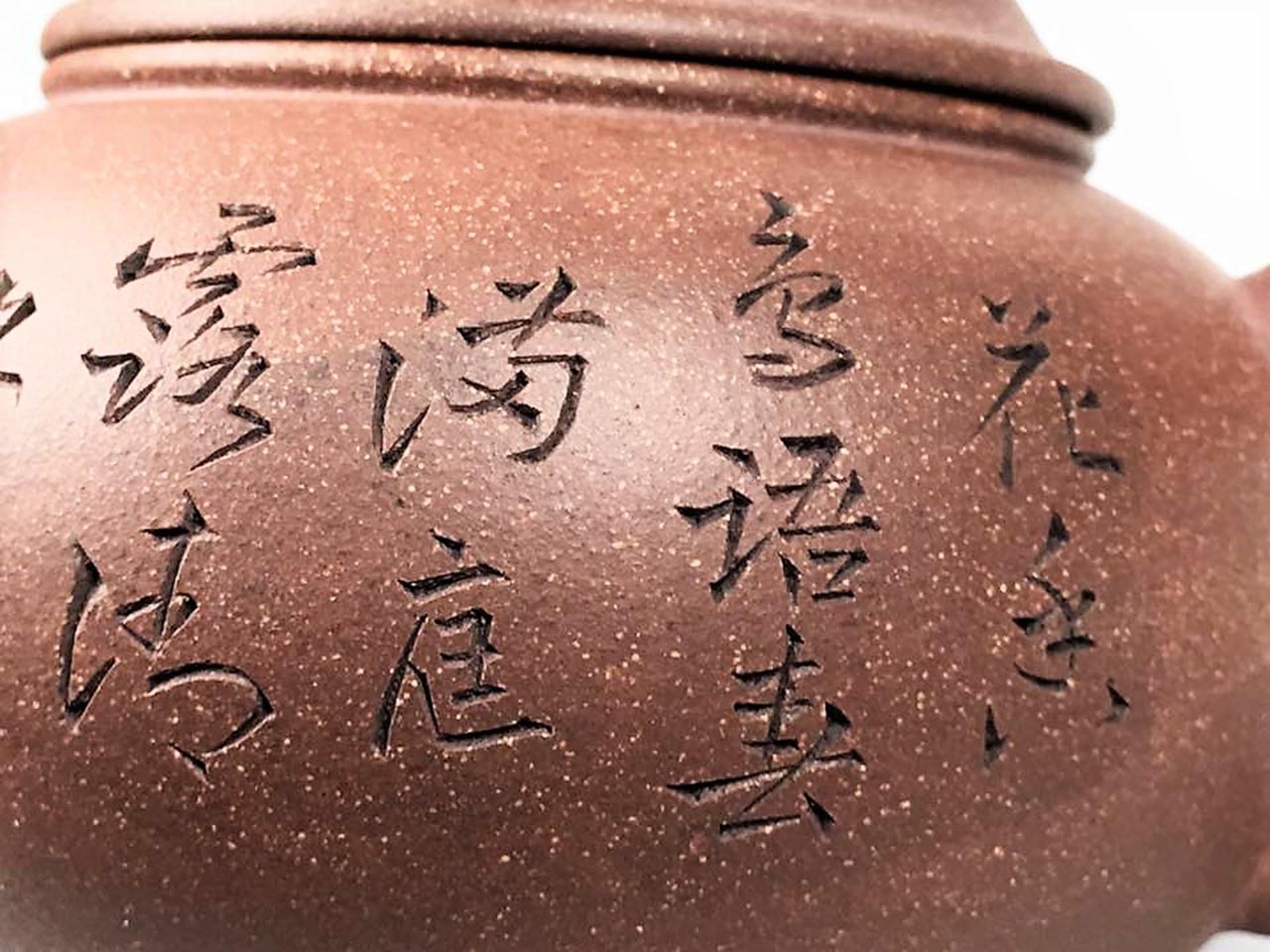

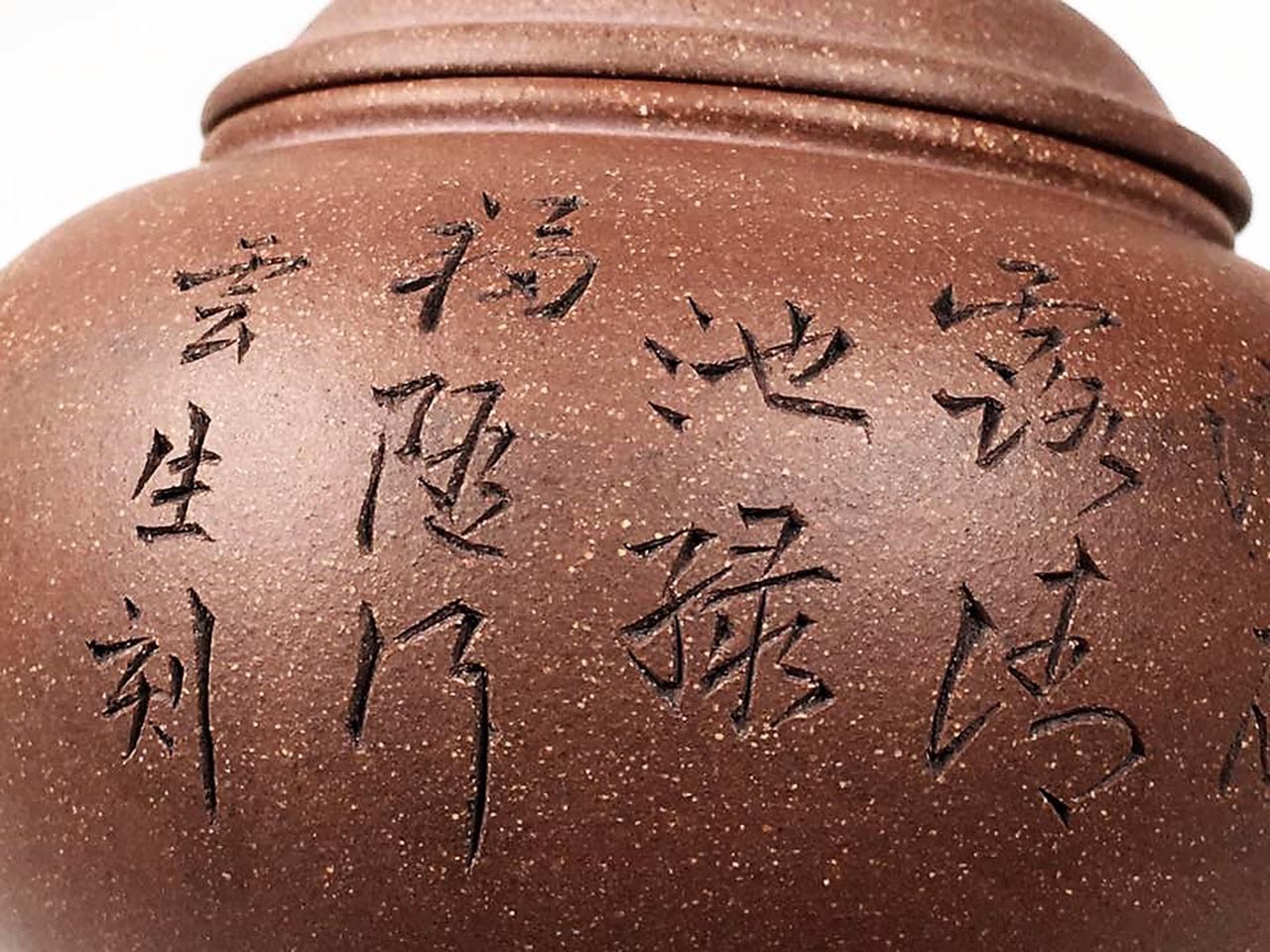

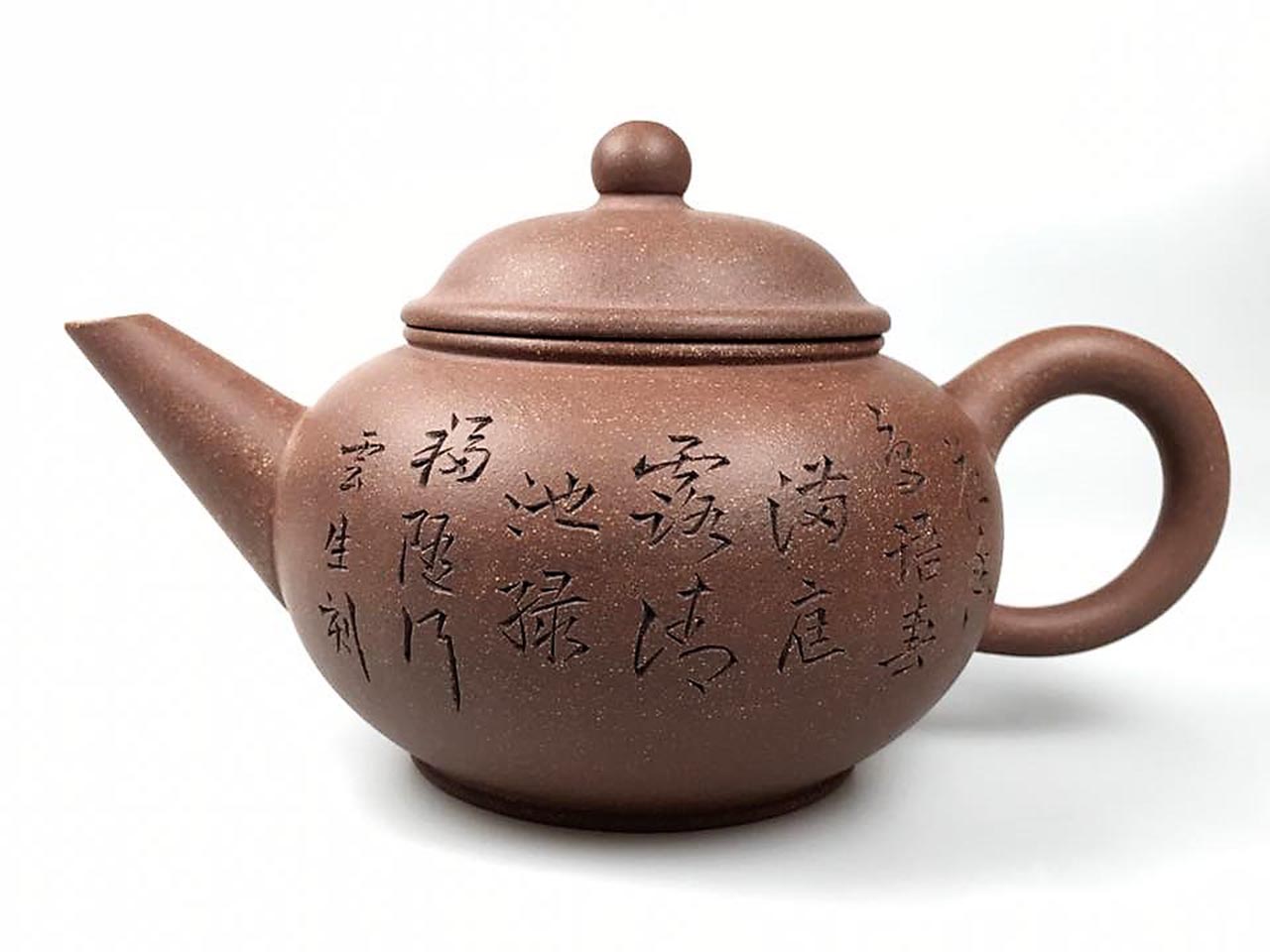

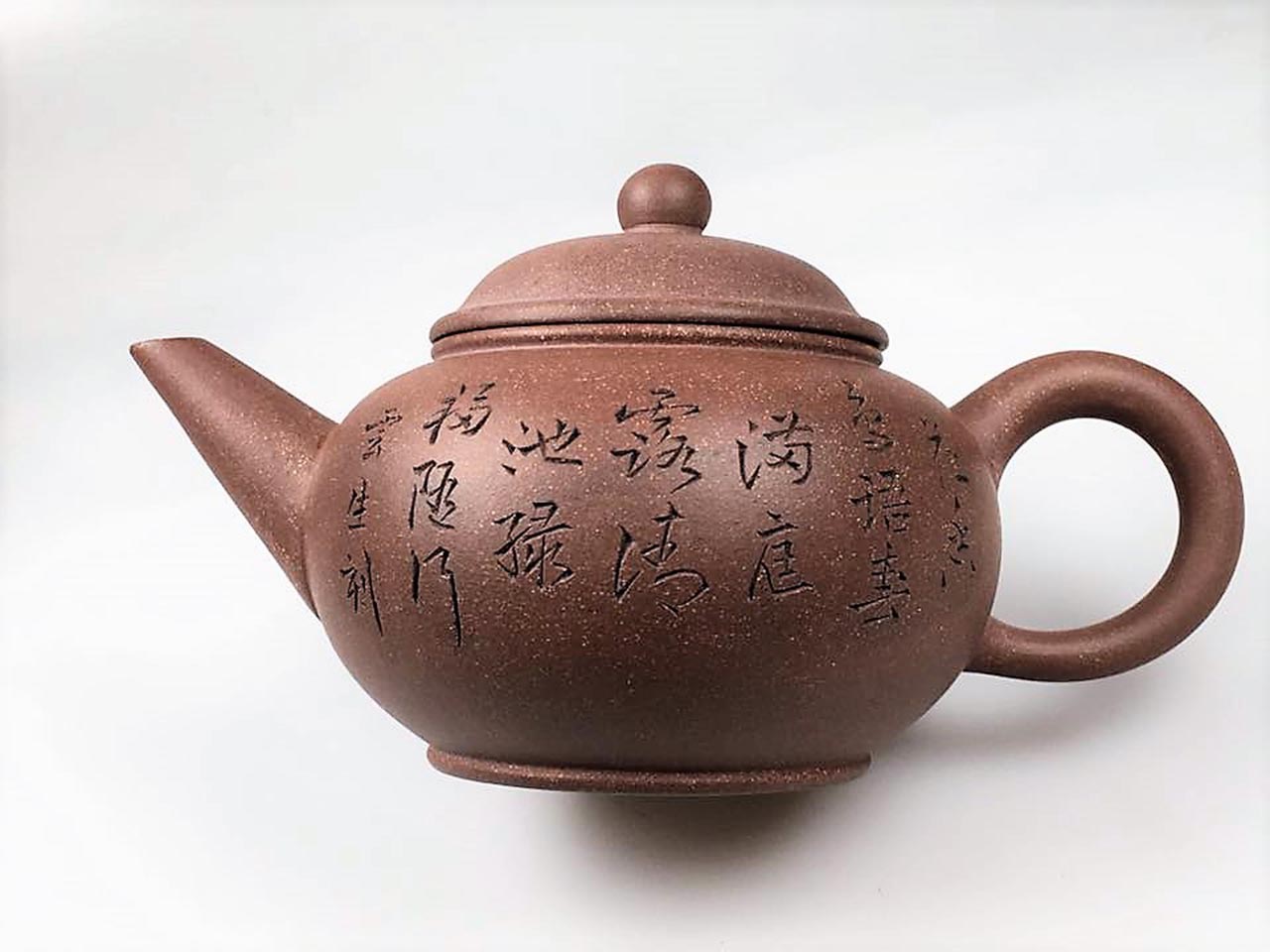

※九州製中國宜興款雲生刻水平壺

任淦庭弟子簡介

一、王品榮

王品榮(1940年4月—),國家級高級工藝美術師、中國陶瓷學會會員、中國工業設計協會會員、江蘇省陶瓷學會理事。1956年10月,進紫砂工藝廠,拜任淦庭為師學習紫砂陶刻。1964年調宜興青瓷廠研究所從事創作設計。1972年隨南京藝術學院張道一教授學習陶瓷裝飾。1980年《玉葉茶具》由故宮博物館收藏。1984年進中央工藝美術學院陶瓷系進修。1987年《飛紅玉壺春》等二件紫砂作品入選中南海紫光閣收藏。1990年作品《嵌銀絲百壽開片掛盤》獲全國藝術展評二等獎等。同年,由於在紫砂陶刻領域的突出貢獻,輕工業部予以表彰。1992年調宜興昌海仿古工藝陶瓷有限公司,任創作室負責人,從事紫砂創作。

1956年10月,王品榮與邵新和、張赦棠、朱蓉娟等一起,開始師從任淦庭先生學習紫砂陶刻。王品榮姓名中有一“品”字,“岩”字的繁體字寫作“喦”,由“品”和“山”組成,紫砂本來就是從黃龍山上岩石中開挖出來的,從事的又是紫砂陶刻,故任老給他取名“雲岩”。岩石上面是藍天白雲,意境較為開闊、遼遠。又因“品”“平”同音,故又署名“雲平”,刻寫也較為方便。因為同年拜師的朱蓉娟,姓名中有“蓉”字,讀音與王品榮的“榮”字完全相同,書寫也較為相似。所以二人都不用“雲榮”或“雲蓉”款。再說,“雲”字與“榮”和“蓉”連綴,也無意境。

文革期間,紅色歲月,王品榮先生可能用過“紅岩”款。因為羅廣斌、楊益言著的小說《紅岩》,中國青年出版社1961年出版。小說成功塑造了許雲峰、江姐、成崗和華子良等為代表的共產黨人的英雄形象,光彩照人,感人至深。先後被改編成電影《烈火中永生》和豫劇《江姐》等,在文革時期更有著非同尋常的意義。聽藏友說他數年前見過“紅岩”款紫砂作品。本人沒有見過,照推理王品榮應當用過。說不定他還用過“紅平”款,沒見過此款作品,不敢妄下斷語。1968年12月28日,任淦庭先生去世,眾徒弟的紫砂陶刻作品多署名“子雲”“子紅”“子芬”“子華”“子石”“子陶”“子波”“小秀”“小林”“小雨”等“小”“子”款,以示哀悼和懷念,王品榮此時可能用了“子平”“小萍”“小平”等款。

文革後期,一直到改革開放,人們開始返璞歸真。像其他師兄弟姐妹們一樣,王品榮也改用“石”字款,更藝名為“石平”。近年,王品榮先生又繼續使用前期用過的“雲岩”款,為紫砂銘飾。

本人家藏雲岩、陶齊雙款刻繪小一顆印,一面是喜鵲登梅,其對面是竹子;另外兩面一個是陶齊篆刻“怡神”二字,一面是雲岩草刻“只道花無十日紅,此花無日不春風”,刻繪淋漓酣暢,方寸之間,自有章法。本人還見過“雲岩”款文革壺和花瓶。以及“雲平”款紫砂大金鐘花盆和“雲萍”款的大馬槽花盆。

二、朱炳浩

朱炳浩(1944—),現用藝名“石陶”。1955年跟隨前清秀才、紫砂藝人魯輝章先生學習陶藝製作,1958年,在《人民代表任淦庭》的故事創作比賽中取得了第一名,被故事的主人翁——紫砂雕刻泰斗任淦庭所賞識,並收為徒弟。文革開始後的1968年或以後,由於家庭出身或其它所謂的政治原因,朱炳浩回鄉務農。改革開放後,重操舊業。近年與女兒朱芊芊、女婿范治平共同經營“石陶紫砂”陶藝坊。

如前所述,任淦庭給徒弟取的藝名都是“雲”字輩。朱炳浩也不例外,他最初的藝名是“雲石”(網上說任老的另一徒弟邵新和最初藝名“雲石”當是誤傳。另外,老一代陶刻家諸葛勳除了用“友石”藝名外,還曾用過“雲石”,但“雲”字是繁體字)。朱炳浩先生還在早年用過“石雲”這一筆名,因其筆劃簡單,方便陶刻落款,且與“雲石”只是前後倒置一下而已。本人家藏雲石、石雲雙款小一顆印,筆法一致,又證雲石、石雲同為朱炳浩先生署名。

此外,還用“雲陶”署名。“雲石”“雲陶”,都去掉前面的“雲”字,合起來就是“石陶”。在學徒時期之初,為了陶刻落款之便,除了“雲石”之外,還曾經用過“雲兵”、“雲丙”。本人家藏“雲兵氏”款六方弓式花盆一隻,刻法老辣,疑為任老做給朱炳浩學習之用的樣板作品。

“雲陶”、“雲溪”、“丙陶”這幾個藝名相對稍晚一些。是在熟練掌握陶刻技法,能做到遊刃有餘之後才用的。本人家藏“雲石”“雲陶”款大金鐘各一隻陶刻風格完全一致。本人家藏“雲陶”款紅四方直口中籤筒花盆(規格:10.2×10.2×14.3㎝),刻有荷葉和青魚、水草,並刻有文句“花雨來時游魚樂”,並題年款是“六五年”,說明1965年前後朱炳浩先生用過“雲陶”款。

“習陶”、“石陶”這兩個筆名在文革開始前後使用。江蘇宜興方言,“石”“習”“溪”讀音是分不清的,故“雲石”“雲溪”,“石陶”“習陶”同屬朱炳浩之藝名。落款1968年所刻的一批小一顆印(刻小四方凸奎抽角花盆,規格:13.5×13.5×11.5㎝)、小半顆印(色高小長方凸奎花盆,規格:13.2×10.3×8.8㎝)、高小四方盆(色高小四方漂口花盆,規格:11.3×11.3×10㎝),多具“習陶”、“石陶”款。本人家藏一個高小四方盆,一盆同署“習陶”、“石陶”二款。本人家藏小半顆印數只,所刻公雞、山水、人物,以及“萬山紅遍、層林盡染”等文句,非常靈動,令人愛不釋手。 朱炳浩先生沒有較高的學歷和文憑,沒去中央工藝美院或其他高校進修過,加之文革時期的特殊境遇。使他與“工藝美術大師”“江蘇省名人”“研究員級高級工藝美術師”等榮譽稱號無緣,但他經過兩位名師的指點,具有良好的藝術天分,對書法、繪畫、篆刻有特別研究,琴、棋、書、畫無一不通,加之窮苦人家出身,刻苦勤奮。故其作品注重詩、書、畫、刻融紫砂陶藝於一體,作品刀鋒縱橫,金石味濃,故其藏品廣受社會歡迎和收藏。

改革開放後,朱炳浩先生煥發出積蘊幾十年的創作激情,陸續創作了《十八羅漢系列》、《一百零八將》、《十二金釵》、《大悲咒》、《阿彌陀經壺》等一系列紫砂陶刻精品力作。

朱炳浩先生非常勤奮,他的傳世之器較多,其中有陶刻紫砂壺、花盆、花盆、文房、紫砂板畫等。本人家藏上世紀八十年代他刻的一個紫褐色四方鼎狀大花盆,刻有磚瓦文、篆文,足見朱先生技藝之全面。

朱炳浩先生以其在紫砂陶刻界的卓越貢獻和富有才情的技藝,應當被高度重視。其藏品肯定會經得住歷史的大浪淘沙。

三、鮑仲梅

鮑仲梅(1944—),陶刻泰斗任淦庭的弟子,與徐秀棠、譚泉海、毛國強等國家級工藝美術大師同門。早年從事紫砂陶刻,80年代以來主要從事紫砂壺嵌絲技術的研究和實踐。現為江蘇省工藝名人。其妻施秀春,乃著名陶藝家施福生之女、施小馬之同胞姐妹。其子鮑鑲是國家級工藝美術大師徐漢棠孫女(徐達明之女)徐曲的丈夫。乃世家友好,紫砂聯姻。

鮑仲梅早年學徒時期(1958年5月—1966年前後)署名“雲梅”,因其姓名中有“梅”字,任淦庭二十餘位徒弟中只有他的姓名中帶有“梅”字。本人家藏幾個落款“雲梅”的花盆,其中一個圓鼓型盆(托色刻海圓平口線花盆:21.7×21.7×22㎝),還有一個紫砂鍋,署名“雲梅”。

文革開始後,紅色年代,激情澎湃,受其他師兄弟影響,改筆名為“紅梅”,本人沒有見過“紅梅”款的紫砂作品,但聽其他幾位藏友說曾經見過紅梅款的花盆。文革期間,鮑仲梅先生還曾經用過“喜連”、“紅連”“紅蓮”款,因為鮑仲梅先生姓名中有“梅”字,一生鍾愛梅花,事實上,他也非常喜歡創作梅花、喜鵲登梅、喜上眉(梅)梢之類題材的作品。“仲梅”畫“喜上眉(梅)梢”,喜上加喜,那不是“喜連”嗎!梅花代表堅貞,淩寒獨自開。文革期間,有一首歌曲《紅梅贊》:“紅梅花兒開,朵朵放光彩,昂首怒放花萬朵,香飄雲天外。紅岩上紅梅開,千里冰霜腳下踩,三九嚴寒何所懼,一片丹心向陽開,向陽開。 ”這首歌在當時影響很大,唱紅全國。紅梅、紅岩等紅色標記成為時代的最強音!紅色代表喜慶,“喜連”變為“紅連”、“紅蓮”,就不難理解了。本人家藏一隻“喜連”款小半顆印(色高小長方凸奎花盆:13.2×10.3×8.8㎝),筆法與“雲梅”款一致。

文革後期,隨著鮑仲梅先生年齡、學識、技藝的增長,文化大革命的激情消退,開始追求本真,回歸自我。受其他師兄弟影響,筆名也改成“石”字輩。起初,鮑仲梅先生也可能用過“石梅”款,但很快發現用“石梅”不妥,因為清代中期嘉慶、道光年間有個紫砂名家朱堅(字石梅,或石眉、石楳),他善畫墨梅、人物、花卉,篆、隸、行、楷均勁逸風致。於是鮑仲梅先生遂將筆名改為“梅石”。本人手頭藏有“梅石”款紅色四方漂口盆一隻(16.8×16.8×15.5㎝)。

鮑仲梅先生刻畫風格多變,其雙刀刻畫,用力較深,刀鋒起落轉合銜接自然。單刀刻畫,筆法嫺熟流暢,富有神韻。

鮑仲梅先生現在很少給別人的紫砂作品上刻畫,多給其子鮑鑲、兒媳徐曲刻畫美工。名家帶後生,薪火相傳,以培養他們迅速成長起來。

四、邵新和

邵新和(1935年生,一說1939年10月生,卒於2007年元月),他出身於宜興紫砂世家,曾祖邵大赦(名家邵大亨之兄),祖父邵雲如(紫砂陶刻專業的開山,任淦庭之師),父親邵洪明(邵雲如次子,陶刻有書卷之氣)。邵新和於1956年10月拜任淦庭為師,專攻紫砂陶刻。1980年調到紫砂二廠,任高級工藝美術師,又致力於製壺造型藝術和陶刻,把書理、畫法、陶刻、造型融會貫通。他一生主要貢獻是培養了數以千計的紫砂後學,其中包括吳扣華、邵澤平、王小君、史雅琴等。

1956年10月,邵新和與王品榮、張赦棠、朱蓉娟等一起,師從任淦庭先生學習紫砂陶刻。任老給王品榮取的藝名是雲岩(“岩”字的繁體字寫作“喦”、由“品”和“山”組成,故給王品榮取名“雲岩”),“岩石”連綴,就順著給邵新和取名“雲石”(“雲”者“雲如”也,邵新和祖父之名;“石”者“石溪”也,任淦庭曾用之藝名),很快考慮到“雲石”乃當時仍健在的陶刻名家諸葛勳曾經用過的筆名(只不過“雲石”之“雲”是繁體字而已。任老所有徒弟在學徒時期署名“云”字皆簡體書刻),就不再使用“雲石”之名(二年後,1958年朱炳浩進入師門,又再次使用此名。諸葛勳先生於前一年去世)。邵新和在學徒早期,為了刻寫方便,用“雲合”,“合”取“和”之音。本人見過“雲合”款的紫砂作品。同時,還可能用過“雲心”,“心”取“新”之音。本人見過“雲心”款紫砂花盆,大號四方弓式,1960年前後作品。後來,隨著他陶刻技藝的全面提升,已經做到了隨意操刀、遊刃有餘,也開始使用真實姓名“新和”之“新”字,故名“雲新”,期間還曾用過“雲星”款。因“新”“星”音近。 文革時期,曾用“立新”筆名,取“破舊立新”之意。本人家藏大金鐘一隻,刻繪一隻鳥兒立在梅花綻放的梅枝之上,旁有一支盛開的海棠花,另一面陶刻行書“疏枝立寒窗,笑在百花前”並落款“六七年三月立新刻”,當是邵新和先生文革初期的力作。

文革初期的1968年12月28日,任淦庭先生去世,眾徒弟紫砂陶刻作品多署名“子雲”“子紅”“子芬”“子華”“子平”“子石”“子陶”“子波”“小秀”“小林”“小雨”等“小”“子”款,以示哀悼和懷念,邵新和可能用了“少新”款(1984年還有微型盆陶刻署名“少新”,不知是邵新和本人還是後學者所刻,做盆者是“友如”)。

改革開放以後,邵新和與其他藝人們一樣,煥發出了新的藝術生命。1980年調到當年成立的紫砂二廠,任高級工藝美術師,從事紫砂器型設計,培養紫砂新人。“新和”諧音“新禾”,禾苗,嫩葉,代表新生命,於是改藝名“葉生”、“業生”、“業新”另外,自古以來“以和為貴”,邵新和姓名中有“和”字,所以,此階段也用過“桂葉”“桂業”等,因為“桂”“貴”同音,且“桂”字更有意境。如果邵新和是陽曆十月出生,正是陰曆八月桂花飄香時,所以用“桂”字。後來他帶的徒弟也多用“業”字輩,本人見過“業仁”“業平”“業芬”“業芳”“業春”等款紫砂作品(也可能是隨著徐秀棠、邵新和等一起在紫砂二廠工作的任小松、王品榮、曹婉芳等師兄弟姐妹們此時的藝名。此乃本人推測,沒有查閱檔案資料和調查訪問)。本人家藏一隻署名“葉群”刻的四方凹奎高筒花盆,器型碩大,做工考究,陶刻灑脫,較為少見,疑為徐秀棠或邵新和的作品。此外,本人家藏“德新”“維新”書款的紅色小水底花盆若干,看陶刻風格和砂料像建國前後的作品,比較成熟流暢,很可能是陳志新(又名陳五大)的陶刻作品,而非邵新和所刻。

後來邵新和還可能用過“邵文”藝名,因為“邵”、“紹”同音,“紹”有繼承之意。“文”“明”連綴成“文明”,邵新和之父“邵洪明”有“明”字。也就是繼承其父邵洪明的事業。最後邵新和的藝名是“邵業”,因為其祖父邵雲如,曾祖邵大赦,曾叔祖邵大亨的紫砂事業遠比其父邵洪明更輝煌,故應當繼承祖上數代人輝煌的事業。所以“邵業”之名,既有“邵”姓,又體現祖上和自己的紫砂事業追求,是最完美的藝名,也是邵新和一生藝術追求的歸宿。

邵新和先生在書、畫、刻等方面都有相當高的造詣。既有家學傳承、耳濡目染,又有任淦庭大師耳提面命,加之自己不懈的藝術追求,其作品的藝術性已經臻於化境。但市面上“業生”款等紫砂籤筒盆等陶刻作品,多為紫砂二廠生產,而紫砂二廠當時以生產商品紫砂為主,相對來說不如紫砂工藝廠(紫砂一廠)的用料和做工,其收藏價值也會大打折扣。

此外,本人感覺邵新和先生與徐秀棠大師這二位師兄弟關係非常親密。一方面,可能是二者在性情、志趣等方面比較相投;另一方面,他們祖上也有親戚關係,因為徐秀棠先生的外曾祖是邵大亨,或邵大亨的兄弟或叔伯兄弟(其外祖父邵雲甫,舅父邵元章、邵茂章、邵憲章、邵全章,母親邵賽寶等皆以紫砂名世),而邵新和的曾祖父邵大赦是邵大亨的兄長。所以二人是姑表世親。徐秀棠先生負責創辦紫砂二廠時,就把邵新和給“挖”了過去。

本人通過對這一輩老陶刻藝人的署名情況進行作品認真比對、邏輯推理,越來越敬重的他們精湛的陶刻技藝;敬重他們淵博的人文,尤其是藝術素養;敬重他們“蠟炬成灰淚始乾”、薪火相傳的無私育人情懷;敬重他們對藝術的孜孜追求、鍥而不捨精神。值此第二十八個教師節來臨之日,向培養了無數紫砂後學,已經逝世五周年的邵新和大師默哀、致敬!

五、馮希雅

馮希雅(1938—),女,1955年8月拜著名紫砂陶刻家任淦庭先生為師,她是建國後繼徐秀棠、咸仲英之後,任淦庭招收的第三個徒弟,也是任老的第一個女徒弟,在師兄弟姐妹中享有較高的威信。1990年獲國家輕工業部頒發的“貢獻工藝美術事業”榮譽證書,以表彰她在紫砂陶刻領域所做的突出貢獻。

馮希雅在學徒時期(1955—1966),起初,任淦庭先生給她取的藝名是“雲雅”,因其姓名中帶一“雅”字(“希”字沒有“雅”字更富有意趣)。但初入此途,任老考慮到“雅”字字義雖好,但筆劃太繁,不利於初學者陶刻落款,於是代之以“雲亞”。隨著陶刻技法的嫺熟,後來慢慢她也開始用“雲雅”署名。本人家藏“雲亞”款14吋白圓瓶一件(高35.6cm),色刻海棠三尺花盆一件(規格28.5×25×16.5㎝),刻繪的主題都是燕子和桃花,刻畫生動形象,意境雅致,讓人不知不覺想起朱自清的《匆匆》:“燕子去了,有再來的時候;楊柳枯了,有再青的時候;桃花謝了,有再開的時候。但是,聰明的,你告訴我,我們的日子為什麼一去不復返呢?”

文革開始後,像徐秀棠、譚泉海、沈漢生、咸仲英、鮑仲梅等師兄弟一樣,也將“雲”字徑改為“紅”字,那麼,原來的“雲亞”也就變成了“紅亞”。“紅亞”有“紅色亞洲”之意(咸仲英有“紅中”落款,“紅色中國”之意)。本人家藏“紅亞”款小一顆印花盆一隻(刻小四方凸奎抽角花盆,規格:13.5×13.5×11.5㎝),四面刻畫:一面刻喜鵲登梅,其對面刻竹子;另外兩面一面刻草書“春風化雨百花香”,並落名款“紅亞”,其對面刻篆書“迎風”二字,並題年款 “一九六七年七月刻於蜀山”。本人沒有見過“紅雅”款的紫砂作品,猜想可能會有。

文革後期,乃至改革開放後,馮希雅大師也像其他師兄弟姐妹一樣,將藝名中的“紅”字去掉,換成了“石”字。即由“紅亞”變成了“石亞”,“紅雅”變成了“石雅”。現在馮希雅大師還一直在用“石雅”做筆名。

其實,由“雲亞”、“雲雅”,到“紅亞”、“紅雅”,再到“石亞”、“石雅”,馮希雅大師藝名的變化過程,也正是我們國家由建國之初“社會主義改造”階段,到“文化大革命”十年,再到改革開放這三個重要歷史時期的縮影;也是她一生獻身紫砂陶刻事業的縮影。

此外,在文革前後,馮希雅大師還曾經用過“西崖”和真名“希雅”署款。本人家藏一隻“西崖”款的上圓三尺花盆,刻畫花鳥,鳥用藍色,較為豔絕。還藏有一隻“希雅”款圓鼓型盆,刻畫的也是桃花和飛鳥。

馮希雅大師從藝五十餘年,擅長刻繪花鳥、梅竹,尤其擅長刻畫山水和桃花,陶刻作品能夠做到“虛實有度,力見於刀”,既有大丈夫的豪氣,又不失女人的嫵媚。

六、咸仲英

咸仲英(1940—),著名陶刻家任淦庭的徒弟。號冰心,中國江蘇省名人、研究員級高級工藝美術師、國際民間敘事研究會會員、中國工藝美術協會會員、中國手指畫研究會理事、江蘇省陶瓷藝術學會會員。其妻陸巧英,擅長做壺坯,與咸仲英先生的陶刻可謂珠聯璧合。其女咸晴,在陶藝界也嶄露頭角。

像上述鮑仲梅先生一樣,咸仲英先生從學徒時期,到文革時期,再到改革開放以來,其陶刻作品署名也經歷了幾個階段,也有多個署名。

首先是學徒時期(1955年5月—1966年)。因咸仲英姓名中有“仲”“英”二字,所以,他一生中所用筆名多與此二字有關。起初任淦庭先生給他起的藝名是“雲仲”、“雲英”。因為任老除了拜晚清民國時期著名畫家盧蘭芳先生為師之外,還曾經向邵雲如(邵洪明之父、邵新和之祖)先生學習過,任老與邵雲如先生亦師亦友,關係非同一般,後來邵雲如之孫邵新和也拜任老為師。所以任淦庭先生為自己的學生起的藝名都是“雲”字輩,以紀念自己的師友“邵雲如”(邵雲如先生自己帶的學徒多“如”字輩,石如、玉如等)。

鮑仲梅先生名字中也帶“仲”字,但他1958年5月才拜任老為師,比咸仲英晚了整整三年,所以“雲仲”當是咸仲英的筆名。事實上,“雲仲”與“雲英”的刻繪風格一致,所刻詩文、所畫內容也都完全一致,足證“雲仲”款式咸仲英,而非鮑仲梅所刻。

學徒期間,咸仲英還可能用過“雲寅”款。因為“英”“寅”同音。當時從事陶刻者中只有咸仲英的姓名中帶“英”字。

文革時期(1966—1976)。文革開始後,受時代浪潮影響,革命情緒空前高漲,咸仲英也像其他師兄弟那樣,把“雲仲”“雲英”改為“紅仲”(紅中)“紅英”。還曾經用過“一中”署名,因為“咸”內有“一”字,“仲”右側為“中”字。或者,“仲”字左側偏旁草書可以寫作阿拉伯數字“1”,右側是“中”字,“一中”,一個中國,統一中國,符合文革時期台海局勢緊張、蔣介石反攻大陸、“金門島事件”等當時社會現實。

文革後期,像其他師兄弟一樣,紅色色彩變淡,隨著自己年齡的增長,學識、技藝的不斷提高,開設始返璞歸真,由“紅”字款,變為“石”字款。因為他們的工作本來就是在堅如石頭上(紫砂原本就是宜興丁山黃龍山裡的礦石)刻繪、美工。本來就是在堅如石頭的壺坯上(指的是“乾刻”,“濕刻”較為省力些)刻繪。咸仲英,也不例外,他也將筆名改為“石仲” “石英”。期間,還用過真名“仲英”款。本人家藏“雲仲”“雲英”“雲寅”、“一中”“石仲”“石英”“仲英”款花盆各一二件,“紅英”款在網上見過。“”紅仲“紅中”款只是我邏輯推理,沒有見過實物,猜想可能會有。

改革開放以後,咸仲英曾用過“冰心”款,取“一片冰心在玉壺”之意。近年來,曾與唐沖合作,署名都是“仲英”或“咸仲英”。他與妻子陸巧英合作的“濟公壺”獲過大獎,可謂書法、繪畫、陶刻、造型,還有佛教文化、民間濟公神話傳說等都融匯其中,是典型的文化壺。近年,多為其女鹹晴所做壺藝刻繪美工。

七、張赦棠

張赦棠(1940—),1956年10月拜任淦庭先生為師,學習紫砂陶刻。學徒期間,深得任老心法。此外,還潛心研習碑帖、《芥子園畫譜》等。曾與馮希雅、王品榮等以“小輔導”的身份指導過1958年招收的藝徒,例如,同一師門的譚泉海大師等。

按照任老給徒弟取名的規律,應當在他的姓名“赦”或“棠”字前加“雲”字,但“雲赦”(“赦”,《說文》:“置也,釋也。”即赦免、寬容之意。)“雲棠”,都沒有字義上的聯繫,連綴在一起沒有很好的意境。如前所述,任老與民國時期陶刻名家邵雲如之間的關係亦師亦友,非同尋常。為紀念邵雲如恩師,任老給徒弟取名,都是“雲”字輩。邵雲如有兩個兒子:邵洪坤、邵洪明,二人也都從事紫砂陶刻。徐秀棠大師乃任老建國後招收的第一個弟子,任老對這個青年才俊寄予厚望,希望他日後能夠像師爺邵雲如、師叔邵洪坤、邵洪明一樣在紫砂界做出非凡的成就,於是就給他取藝名“雲洪”(“雲如”之“雲”,“洪坤”“洪明”之“洪”)。任老給兩年後招收的新徒弟張赦棠取的藝名順著徐秀棠大師“雲洪”,接著叫“雲清”。二人真實姓名中都帶“海棠”的“棠”字,海棠綠葉紅花,徐秀棠先生後來更藝名為“雲紅”,張赦棠先生也更名為“雲青”。究竟是任老所改,還是他們二人在陶刻實踐中自行更改,怕只有徐秀棠、張赦棠二位陶刻大師自己心裡清楚。事實上,“雲紅”、“雲青” ,確實要比“雲洪”“雲清”更富有詩意、更有意境,筆劃也更為簡單,陶刻署名也較為方便。

文革時期,不知是張赦棠先生為人低調,革命熱情不夠高漲,還是由於政治等原因脫離了紫砂陶刻事業,他似乎沒有用過帶“紅”字的筆名。再說,“紅青”二種顏色搭配在一起也沒有太多意蘊,“紅清”更在字義上講不通。

一個網友發帖子說,他有個“石青”款的紫砂作品。“石青”當是文革前後張赦棠老人家曾經用過的筆名。

去年,本人從宜興丁山鎮朱新華女士紫砂店裡購置了一套18件的“曼生十八式”,是張赦棠先生近年所刻,署名“雲青”。其實,“雲青”反過來就是“青雲”,“青雲直上”是非常有意蘊的藝名,所以,年過古稀的張赦棠大師現在還在用此筆名。 本人家藏張赦棠先生“雲清”款鼓型盆一對(色刻海圓平口線花盆,規格:21.7×21.7×22㎝),所刻花鳥極其鮮活,所刻詩句是“溪雲初起日沉閣,山雨欲來風滿樓”,是張赦棠先生早年文革前作品。還有一套二頭四方弓式(二頭色刻四方弓式三尺花盆,規格:18.5×18.5×14㎝ 23×23×17㎝)。所刻花鳥,富有神韻;所刻詩文,筆法嫺熟,清秀細膩。

由於個中原因,張赦棠大師的早期陶刻作品存世不多,但每件都刻繪認真,尤其是所刻花鳥格外傳神。國內職稱評定,除了專業技術之外,還有文化科目的考核,所以張赦棠先生沒有“工藝美術大師”“研究員級高級工藝美術師”“江蘇省名人”等各種頭銜,但鑒於他在紫砂陶刻領域所做的貢獻,以及他高超的陶刻技藝,應當給予其在業界應有的地位。任淦庭先生沒等到國家授予他“工藝美術大師”的稱號,他的身份就是“陶刻藝人”,誰也不會否認,他是培養大師的大師,是紫砂陶刻界的泰斗。

八、陳鳳妹

陳鳳妹(1941—),徐秀棠大師之妻。1958年進宜興紫砂工藝廠,師從任淦庭先生學習紫砂陶刻。八十年代以後不再從事陶刻,主要從事紫砂壺藝的創作。她技術全面,功底扎實,代表作品《大吉壺》、《鳳壺》、《龍生九子》等多次參展並獲獎(多與徐秀棠大師共同設計,陳鳳妹製作)。

1958年5月,她與譚泉海、毛國強、鮑仲梅、束旦生等一起進紫砂工藝廠,拜任淦庭為師,學習紫砂陶刻。因為陳鳳妹的名字中有一“鳳”字,按照其他師兄弟姐妹的取名規律,筆名當為“雲鳳”或“雲風”,但是“鳳”字當時還沒有簡化,其繁體字寫作“鳳”,“月”字框內是一繁體的“鳥”字,筆劃太繁,不便於初學者陶刻署名。於是任老給陳鳳妹起的藝名是“雲月”。這樣筆劃簡便,易於陶刻署名,並且“天上雲追月,地下風吹柳”,何等詩意啊!為何不叫“雲風”呢?試想,“雲風”就是“雲兒被風吹散了”。“雲風”倒置過來就是“風雲”,“風中之雲”“風雲變幻”“天有不測風雲”等,不甚吉祥。通過對上述幾位陶刻大師當年任老取名情況的探討,我們一方面深感任老早年為了生計,沒有接受過系統的正規教育,但憑藉過人的聰慧、意志和勤奮,其人文藝術素養已經達到了相當的高度;一方面深感任老為給學生取個較為吉祥、且富有文化藝術氣息、詩情畫意的藝名,所花費的心思和良苦用心;並由此感受到他作為父輩、作為業師對學生那份親如父子(女)般深深的愛。

另外,陳鳳妹姓名中還有一“妹”字。本人見過一個大金鐘花盆,落款是“雲娣”。許慎《說文解字》:“娣,女弟也。”女弟,就是妹妹。所以“雲娣”是陳鳳妹曾經用過的藝名無疑。可能是為了紀念任老,徒弟們都曾以“小”“子”入款,例如“子雲”“子紅”“子芬”“子華”“子石”“子陶”“子波”“小秀”“小林”“小雨”等,陳鳳妹也不例外,她曾經用過“小月”“小妹”款,筆者家藏有此二款的紫砂花盆各一件。 另外,文革期間,像其他師兄弟姐妹一樣,煥發出青春的激情,以“紅”字入藝名。陳鳳妹也把“雲月”改成了“紅月”。本人家藏一隻紅色梅花三尺花盆,落款是“紅月”。風格、砂料與“雲月”款完全一致。文革後期,革命浪潮減退,人們變得清醒了,這一時期,她曾用過“石月”款。

徐秀棠先生1954年拜任老為師,是任老建國後帶的第一個藝徒(解放前任老就帶過一個範福籌,藝名“瘦石”)。陳鳳妹1958年入此師門。二人相見,很快就相戀、結婚了。婚後,夫妻倆夫唱婦隨、相濡以沫。在陶刻事業上共同切磋進步。他們非常喜歡刻繪這樣的畫面:雙鳥棲息在盛開的寒梅枝頭,而與梅枝連理的是一支盛開的海棠花。此種畫面的設計是很有深意的。梅,鳳妹(梅、妹同音);棠,秀棠。真像《長恨歌》中所言:“在天願作比翼鳥,在地願為連理枝”,鳥棲比翼,花開連理。這是何等精妙的構思啊!每當我欣賞著家藏的幾個徐秀棠和陳鳳妹二位大師陶刻的紫砂花盆時,看到這樣的構圖和創意,就會聯想到他們年輕時浪漫的愛情,以及終身相依相偎、共鬥嚴寒,共度時艱,同時又展望著綠葉紅花盛開的海棠般美好的未來。這樣的作品不是他們倆刻繪的,還會是誰呢?

九、束旦生

束旦生(1944—),現用藝名石雪、碩陶齋主人。國家級高級工藝美術師、 中國工藝美術協會會員。1958年進紫砂工藝廠,師從談堯坤、任淦庭先生學習紫砂陶刻。在書法、繪畫、篆刻、陶藝、紫砂史等方面均有獨到研究。其精工華麗的藝術風格,在藝苑中獨樹一幟。被譽為“藝術成就陶藝家”。

束旦生出生於宜興蜀山紫砂陶藝世家(立新陶瓷廠),自幼耳濡目染,有家學淵源。1958年5月,與譚泉海、毛國強、鮑仲梅、陳鳳妹等一起進紫砂工藝廠,先後拜談堯坤、任淦庭為師,學習紫砂陶刻。徐秀棠先生可能早年在學徒時期用過“雲生”、“缶生”、“石生”諸款(因任老曾用石溪、缶碩等筆名,徐秀棠是建國後任老帶的第一個徒弟,所以自稱“雲生”、“缶生”、“石生”。筆法與徐秀棠大師其他作品一致)。沈漢生大師姓名中也帶一“生”字,所以沒法再從“生”字上頭取名,那麼,只有在“旦”字上說事兒了。“旦”字由“日”“一”構成。雲日,不知束旦生是否用過,但“烏雲遮日”“烏雲蔽日”不甚吉祥。於是就用“旦”字末筆“一”,即“雲一”。本人家藏“雲一”款枕式小花盆一隻。因為“元旦”,也就是一月一日,“日”“月”合起來就是“明”字,他還用過“雲明”款,見過紫砂作品。“旦”就是天明了。“白晝”的“晝”字下面是“旦”字。於是又改名“雲白”。二字前後倒置一下就是“白雲”。“白雲”要比“雲白”更富有詩意。但是比較通俗、常用。後來,師兄弟們都曾以“小”“子”字入名款。已經有任小松叫“子雲”,毛國強最初也曾叫過“小雲”(毛國強的“毛”字,即小羽,雲字輩,即天邊的“小雲”)。所以束旦生取名“小雪”。因為自然界最白的就是“白雪”。隨著年齡、閱歷、學識、技藝的增長和進步,藝名已經從天上轉到地上,從不可觸及的“白雲”,變成了可以捧在手裡的“白雪”了。隨著其他師兄弟改名“石”字款。他也就順理成章地改成了“石雪”。青石立白雪,何等意境啊!再說,刻石刀在堅若鐵石的紫砂陶上刻字時,紫砂屑紛紛滑落,恰似雪花飄舞。束旦生大師現在用的正是“石雪”這一筆名,在藝名選擇上已經達到了極致。其陶刻技藝也漸入佳境,爐火純青。

本人家藏“白雲”款花盆數件,其中有海棠三尺、梅花三尺、上圓三尺、四方弓式等,沒見過馬槽、圓鼓形等大器。

束旦生大師的姐姐是束鳳英大師,她師從顧景舟先生學習做壺、製盆等。工藝爐火純青,也是國家級高級工藝美術師,姐弟倆可謂是除了徐漢棠、徐秀堂二位工藝美術大師之外,紫砂界的另外一對雙璧了。早年姐弟倆經常合作,一個做壺,一個陶刻裝飾,可謂珠聯璧合、相得益彰。近年束旦生之子束群也成長為國家級工藝美術師。父子合作,兒子做壺,父親陶刻。舐犢之情,洋溢其中。

十、夏俊偉

夏俊偉(1946—),國家級研究員級高級工藝美術師、中國工藝美術學會會員。1964年進紫砂工藝廠,拜任淦庭先生為師,學習陶刻裝飾。1965年進南京藝術學院美術系,受教於著名教授孫文林、中國藝術學系創始人張道一教授。七十年代在宜興陶校任裝飾專業教師。八十年代在紫砂廠任教育科、技術科負責人。九十年代專攻紫砂藝術的創新。參與《江蘇省陶瓷工業志•紫砂章》撰寫工作,主編《當代紫砂群英》、《中國紫砂茗壺珍賞》等專業書籍,多次擔任宜興紫砂陶行業職稱考評評委,被相關行業聘為藝術顧問。

1964年,夏俊偉與李美金等同年入廠,拜任老為師。是任老晚年所收弟子之一。起初,任老給他取的藝名是“雲下”,因其姓氏“夏”與“下”同音,且利於初學者陶刻落款署名。但“雲下”二字既無意境,更無氣勢,從而改成“雲上”。本人見過一對四方弓式花盆,署名“雲上”刻。但隨著陶刻技藝的得心應手,夏俊偉自己也不滿足於這一筆劃簡單、字義單一的藝名,曾用過“雲霞”藝名,因為“夏”“霞”同音。但考慮到“雲霞”字義雖好,但女性化特徵明顯,男人不宜用。於是,就開始在真實名字“俊偉”二字上琢磨,遂改為“雲奇”。因為“俊偉”乃“英俊”、“偉岸”之意,“奇”也有“特殊”“奇異”“罕見”之意,任老寄希望他成為一個“大丈夫”“奇男子”,所以改名“雲奇”。又因“奇”“齊”同音,故又用藝名“雲齊”。本人家藏一個署名“雲奇氏”刻的大馬槽花盆,刻工老辣,疑為當年任老給夏俊偉所做的樣品,供他日常臨摹學習之用。文革開始後,不知他是否用過“紅霞”款筆名署款,本人沒見過該款作品。再後來,隨著其他師兄弟們改為“石”“陶”字款藝名,夏俊偉也改為“陶奇”、“陶齊”。因“齊”字有“整齊”“端莊”之意,字義更為中性、理性。所以直至今日,夏俊偉大師除用真名“俊偉”署名外,還樂用“陶齊”之名。

夏俊偉大師主要貢獻在於對紫砂陶藝的傳播和對紫砂新人的培養,當今很多青年陶藝家,都曾受其教益,可謂桃李天下。其創作態度嚴謹,從不不苟且,故紫砂作品傳世較少,收藏價值較高。

像石雅、石雪、邵業等藝名一樣,最初都是基於原始真實姓名的字義、字音、字形,在此基礎上,又結合傳統字輩觀念(“雲”字起首),又經過文革激情歲月的洗禮(“紅”字起首),最後的藝名已經和他們的藝術境界一樣,達到了爐火純青(“石”“陶”字起首),終於達到了極致。極致之後,就是大巧若拙,返璞歸真,又重新回歸到原點。五十年多年前,一群懵懂的青年,拘謹而羞澀地站在清瘦、嚴肅的任老面前,圓圓的眼鏡片後面是一雙睿智而友善的眼神,任老問的第一句話,可能就是:“你叫什麼名字?”“我叫徐秀棠”“我叫譚泉海”“ 我叫鮑志強”“ 我叫毛國強”“我叫沈漢生”“我叫夏俊偉”“我叫鮑仲梅”“我叫咸仲英”“我叫束旦生”。感慨唏噓之餘,我們不禁要問:難道這就是所謂的“生命的輪回”?

本人有幸接觸過幾個宜興當代陶刻名家,有幸生活在這個“一切皆有可能”的偉大時代,有幸親眼見到過、收藏過一些陶刻家當年的精品力作,更有幸接受過很多同齡人沒有接受過的本科、碩士、博士、博士後等較為完整的、有體系的、嚴格的學術訓練,故能夠從歷史學、文獻學、文學、藝術學、博物學、文字學、音韻學、訓詁學等多學科進行綜合研究,同時結合歸納、演繹等邏輯推理方法和注重口述採訪方法搜集資料,閱讀大量紫砂學術專著和論文,並將自己所得結論與實物作品一一認真比對,將詩、書、畫、印,真、草、隸、篆,壺、盆、瓶、盤、鍋、爐、尊、鼎,都能夠欣賞、會意和研悟。

自信來自於實力,謙虛是一種態度。謙虛不是故意客套,謙虛一種學者必備的嚴謹的治學態度。我的導師們常常告誡我們的一句話是:“話不要說得太滿”。因我本人沒有親見當年大師創作之情形,所以,我還是懇請大家,尤其是健在的當代陶刻名家,對我所做的推斷做一評析,指出其中的不妥和謬誤之處,以正視聽。“把歷史還給歷史”,“把真實還給真實”,不要給世界,給後人留下太多的謎語和遺憾。讓天下愛好紫砂者和藏友們學得清楚,藏得明白,晚輩幸莫大焉!我想,這也是當代紫砂陶刻家們當仁不讓、責無旁貸的歷史使命!

十一、李美金

李美金(1947—),國家級工藝美術師。她於1964年進宜興紫砂工藝廠,隨任淦庭先生學習陶刻,1965年進南京藝術學院輕工美術設計專業學習,1968年畢業回廠後繼續從事紫砂陶刻、設計。設計的紫砂壺作品有昭君壺、拜月壺、海洋壺等。

在學徒時期,因其真實姓名中有“美”“金”二字,所以,任老最初給她取的藝名就是“雲美”,因“雲美”與師兄鮑仲梅“雲梅”音近,故改為“雲麗”,因“美”“麗”同意,常連綴使用。但“麗”字繁體字為“麗”,筆劃太多,為了署名落款方便,常簡化“麗”字,僅留上半部分的一半。本人家藏一隻該款馬槽花盆和一隻高籤筒(紅四角筒花盆,規格:18.3×18.3×28.3㎝)。此外,該時期還可能使用過“雲金”款,但二字組合到一起並無意境,於是僅用“金”字下面的“玉”字,故名“雲玉”,筆劃簡練,並且字意不錯。本人見過文革時期“雲玉”款紫砂花盆。此外“雲美”與“蘊美”同音,她還用過“蘊美”款。李美金姓李,她還曾用過“曉李”款筆名。“曉李”與“小李”同音,又有“早晨之李樹、李子”的涵義。本人見過一隻小一顆印花盆,落款是“曉李”和“石陶”,是她與朱炳浩大師合作陶刻。

文革時期,不知她是否用過“紅麗”“紅玉”兩款藝名,本人沒有見過,只是推測可能會用過。後來隨著其他師兄弟姐妹紛紛改用“石”字款,她也使用過“石玉”藝名。改革開放後,開始用“美金”真名書款,因為追求“$”(美元、美金)已經成為不用隱晦的話題。

本人家藏一把海洋壺,造型奇特,構思精巧。壺體下半部分像一隻海豹的身子(兩面各刻兩條海洋魚類,共四條魚,寓意“四季有魚”“年年有餘”),壺流是海豹的頭頸部。壺把是一隻海馬造型,同時又是海豹的尾巴(壺流刻有海豹的眼睛、鬍鬚;壺把刻有海馬眼睛和身體上的花紋)。壺體的上半部分還有一個圓形大海蚌的一半殼反扣在海豹的上面,海蚌殼上刻有八朵海浪,每朵浪花裡都有一個嵌入的圓形的綠豆大小的玉。使浪花更有立體感,更為生動。壺蓋是由扇貝的一個扇面組成,扇貝上刻有紋路,扇貝的上面還雕塑了一隻海螺作鈕,易於抓捏。整體造型生動、陶刻流暢。蓋內印章是篆書“美金”,壺底篆書“李美金”。估計是上世紀八十或九十年代所設計的紫砂精品力作。

十二、譚泉海

譚泉海(1939年7月—2017年2月),中國工藝美術大師、中國陶瓷藝術大師,研究員級高級工藝美術師,副總工藝師,第七、八、九屆全國人大代表,首屆中國民間文化傑出傳承人。1958年入紫砂工藝廠,跟隨任淦庭先生學習紫砂雕刻裝飾。1976年進中央工藝美院深造,得梅健鷹、楊永善、張守智、白雪石、陳若菊等名家指導。1979年特大紫砂掛盤《松鷹》《群馬》為北京故宮博物館收藏。1984年雕刻裝飾的《百壽瓶》榮獲萊比錫國際博覽會金獎。1992年《百帝圖紫砂鼻煙瓶》分別獲全國陶瓷藝術展評會、國際精品大獎審一等獎。1994年《歷代文化紫砂藝術屏條》獲全國陶瓷評此一等獎。近年,其兩個女兒譚曉君、譚曉燕從事紫砂壺藝的創作,同為國家級工藝美術師,譚泉海先生多為女兒所做茗壺加以陶刻裝飾。

譚泉海先生真實姓名中有“泉”“海”二字,故其一生陶刻署名皆與此二字密切關聯。學徒伊始,任老給他取的藝名是“雲全”。因為“全”與“泉”同音,且更易於陶刻初學者署名落款。本人家藏一把文革前海棠壺,一面刻畫竹葉兩支,一面刻“含英”二字,取“含英咀華”之意。落款是“戊戌秋雲全刻”,戊戌年,即1958年。此作乃譚泉海入廠拜師當年的習刻,陶刻態度嚴謹,但明顯較為拘謹而稚嫩。後來隨著他陶刻技藝的嫺熟,開始落款“雲泉”。本人家藏一對“雲泉”款大金鐘花盆,為文革前60年代初所刻。都是一面刻畫花鳥,一面刻字,或楷或隸,自成章法。其中一隻刻有詩句:“室雅何須大,花香不在多”。據我推測,文革前,譚泉海還可能用過“雲海”、“雲波”二款,但沒見到實物,不敢妄斷。

文革開始後,紅色浪潮,激蕩澎湃,像其他眾師兄弟姐妹一樣,他也改名“紅波”。因為“紅泉”與“洪拳”同音,不雅;且“泉”乃泉水叮咚、涓涓細流,甚至波平如鏡,毫無氣勢,與當時的豪情壯志、波濤洶湧的革命形勢不合拍。“紅海”,因海有潮起潮落,不符合一往無前、浩浩蕩蕩的革命形勢,且西亞與北非之間有一內海,叫“紅海”,與中國地隔懸遠,毫不搭界。也可能起初偶爾用過“紅泉”“紅海”二款,但很快就改定用“紅波”,取“紅色的波濤”之意,完全符合當時波浪壯闊的革命形勢。“紅波”款紫砂陶刻作品存世相對較多,但多為陶刻精品(好砂、好工、好刻)。1968年12月28日任老去世,眾徒弟紛紛用“小”“子”字起首作為藝名。譚泉海也曾用過“子波”落款,但較為罕見。

改革開放後,實事求是,返璞歸真,像其他師兄弟姐妹一樣,紛紛改為“石”字款,他開始用“石泉”。如果再接著文革時期的“紅波”的“波”字,而叫“石波”就毫無意境了,而“石”“泉”連綴,讓人想像到泉水叮咚,讓人想起泉城濟南趵突泉、淑玉泉那種泉、石相得益彰的畫面,極富意境,故今日譚泉海先生還樂用此名。隨著改革開放的逐步深入,進一步解放思想,實事求是,譚泉海先生直接用其真

名“泉海”落款署名,以張揚個性,獨創品牌。本人家藏近年譚泉海先生陶刻、魯文英創做的笑櫻壺,有譚泉海先生親字用毛筆書寫的證書。其陶刻風格與前期風格一貫,一脈相承。

譚泉海先生一絲不苟的嚴謹求藝的態度,超越常人的書法、陶刻天賦,五十餘年如一日、甘坐冷板凳、耐得住寂寞的那份執著,成就了他的事業和英名。“中國工藝美術大師”既是國家授予的,也是人民授予的。其陶刻風格嚴謹而不拘謹,清秀而不清瘦。其作品凝聚了傳統文化之精粹,並結合當代紫砂造型之美,所放射出的張力、靈動與神韻,遠邁晉唐,毫不遜色於古代名碑名帖。本人以為,單從陶刻藝術上來看,譚泉海先生的陶刻技藝已是爐火純青、臻於化境。整個宜興,整個丁山,無出其右者。其人註定會不朽,一如邵雲如、陳少亭、任淦庭,他在陶刻界代表了一個時代;其陶刻作品註定會傳世,一如明清以來歷代名家傳器,她們是紫砂名家精心養育的寵兒,所以,他的作品代表了一個時代陶刻水準的最高技藝。

十三、沈漢生

沈漢生(1946—)中國工藝美術協會會員,中國工業設計協會會員,研究員級高級工藝美術師,江蘇省工藝美術名人。1959年入紫砂工藝廠,拜紫砂藝人談堯坤、范澤林為師學習陶刻,1960年轉到任老門下。1982年獲輕工業部全國評比一等獎1項、二等獎2項,1984年獲德國萊比錫國際金獎1項,2004年獲太湖國際博覽會大阿福金獎1項,2005年獲杭州西湖博覽會大師百花杯金獎1項。 徐秀棠先生可能在學徒時期曾用過“雲生”、“缶生”、“石生”諸款(因任老曾用石溪、缶碩等筆名,徐秀棠是建國後任老帶的第一個徒弟,所以自稱“雲生”、“缶生”、“石生”。筆法與徐秀棠大師其他作品一致)。師兄束旦生姓名中也帶一“生”字,所以沒法再從“生”字上頭取名。“漢生”,據我推測,最初的真名應該是“旱生”,乃“大旱之年所生”。高級農技師、江蘇省綠保生態生防研究所所長王長軍撰文曾說過,江淮地區的乾旱,是有規律,有週期的。1945-1947年間,江淮地區曾出現過特大旱情,最嚴重的要數1946年。沈漢生先生就出生在1946年江蘇宜興。但“旱生”不雅,真名就改為“漢生”。旱災給人們帶來的恐懼即便多年後還是很深刻的。為了圖個吉利,1959年沈漢生師從談堯坤和范澤林時,兩位老師給取的藝名是“雨養”,因為只有雨水的滋養才能根深苗壯、花繁枝茂。1960年,

改師從任淦庭先生。因任老徒弟都是“雲”字輩,所以取“雲”“雨”二字,合起來藝名為“雲雨”。本人家藏一個上圓三尺花盆,乃“雲雨”刻。“雲雨”使人想起“巫山雲雨”,不雅。所以“雲雨”款紫砂作品傳世不多。因宜興當地方言“雨”“如”不分,所以沈漢生還曾用過“雲如”款。因“雲如”乃邵雲如之名諱,用之不妥。後來也不再使用。本人見過“雲如”款紫砂籤筒花盆兩隻,其陶刻風格一以貫之,是文革前作品,絕對不是民國時期邵雲如先生本人作品。

文革開始後,像其他師兄弟姐妹一樣,紛紛改為“紅”字款,他也順理成章地改為“紅雨”。 朱可心之孫朱新洪曾對本人說過:“紅雨是我師傅沈漢生先生的筆名”。本人家藏一隻1967年“紅雨”刻鼓型盆,用“毛體字”刻的是毛主席詩詞:“踏遍青山人未老,風景這邊獨好。”期間還用過“虹雨”,因“紅”“虹”同音。還用過“心雨”,因為“革命者的心是紅的”。任老去世,眾徒弟紛紛用“小”“子”輩落款,故他曾用過“小雨”款。後來朱可心之孫、朱澤華(藝名朱雨)之子朱新洪師從沈漢生學習陶刻。也曾用過“小雨”款。但刻工、砂料、做工都與沈漢生的作品差別很大。 文革後期乃至改革開放以後,紛紛改為“石”字款。順理成章地改為“石雨”。使人想到“亂石如雨”,不吉祥。還曾用過“石聲”。因為“石雨”“石聲”,“雨聲”由靜態變為動態,比較富有詩意。後來將“雨”改為“羽”,變成了今天還在使用的“石羽”。 盧綸《賽下曲》:“林暗草驚風,將軍夜引弓。平明尋白羽,沒入石棱中。”另外,西方古代直至近代,都用鵝翎筆書寫。陶刻刀就像鵝毛筆一樣在堅若玉石的紫砂上書寫。可以說“石羽”之名已經達到了極致,一如沈漢生先生的陶刻作品,臻於化境。文革前後,他還曾經用真名“漢生”落款刻紫砂花盆。本人見過一隻署名“漢生”的紫砂盆。

文革開始時,沈漢生大師當時才20歲出頭,他的陶刻天賦就已經展現出來。他陶刻的書畫在當時已是出類拔萃的,尤其是書法,更是佼佼者。所刻字體無論楷書、行書,草書,還是隸書、篆書,都能運刀自如,陶刻風格是筆意縱橫、淋漓酣暢、恢宏大氣。故“紅雨”款紫砂盆深受藏家歡迎。

本人推測,文革時期沈漢生先生與徐秀棠大師關係較好,他們一塊研究毛主席詩詞,用“毛體字”陶刻紫砂花盆,尤其是四方高筒盆和大鼓形盆,刻有“待到山花爛漫時,她在叢中笑”“踏遍青山人未老,風景這邊獨好”等毛主席詩句。有時還在一個紫砂花盆上兩人創作,落兩個人的名款。

十四、毛國強

毛國強(1945年6月—),江蘇省工藝美術大師、研究員級高級工藝美術師。中國手指畫研究會終身理事、中國工藝美術學會會員、中國民間藝術家協會會員。出身於宜興紫砂世家(其父毛順興是著名的陶藝家、紫砂經銷商)。1958年入宜興紫砂工藝廠,師從任淦庭先生學習紫砂陶刻。後受書法家陳天然、沙曼翁等人指導。1982年作品《12件鼻煙瓶》(合作)獲輕工部中國工藝美術協會展評一等獎,《五件紫砂掛盤》獲二等獎;1994年作品《心經六條屏》獲第五屆陶瓷藝術設計創作評比二等獎。作品《獅象玉鼎》(合作)、《特大百壽瓶》陳設在中南海紫光閣。

1958年5月,與譚泉海、束旦生等一起入廠。起初,因為當時年僅13歲,在師兄弟姐妹中年齡最小,個頭也不大,加之他姓“毛”,天邊的雲彩遠看就像一片羽毛。於是,隨著其他師兄弟姐妹“雲”字輩起名,叫“小雲”。“羽”“毛”經常連綴成“羽毛”,所以,他還用過“小羽”之名。“小”“少”二字音近、形近、意近,他還曾用過“少雲”款。

後來文革時期,隨著技藝的不斷提高,改名“一束”,把每一根“毛”捆成“一束”,團結起來就是力量,就能“國富民強”,與其真名“毛國強”越來越在意義上貼近。後來覺得“一束”雖然代表“團結”和“力量”,但不甚雅致。且束鳳英和師兄束旦生這對束氏姐弟都姓“束”,用之不妥。“毛”就是“細小”的意思,例如“毛毛細雨”,“九牛一毛”等等。所以後來改為“一粟”,取“滄海一粟”,“積少成多、聚沙成塔、集腋成裘”之意。國家強大要靠眾人之力,靠一點一滴的積累。著名畫家、書法家劉海粟先生之名,也是“滄海一粟”的縮略語。“一粟”比“一束”更有藝術性,含義也更為豐富。所以直至今日毛國強大師還在用“一粟”之名。

在正式用“一粟”筆名之前,毛國強還曾經用過藝名“一淑”。“淑”有“精湛”“美好”之意,但多指女性,例如“淑女”等。所以用之不久,即廢棄不用。故“一淑”款傳世作品不多。其作品風格洗煉雋永、氣勢恢宏。既保留陶刻傳統,又張揚個性。

本人家藏“小羽”刻大馬槽花盆一件,一面刻花鳥,一面刻篆字,刻工精良。此外,家藏“一粟”款紫砂顏料盒一隻,蓋上刻石鼓文七字。盒體刻行草“淩雲健筆意縱橫”七字。其他諸款的紫砂花盆等本人也都見過或收藏。陶刻風格一致。