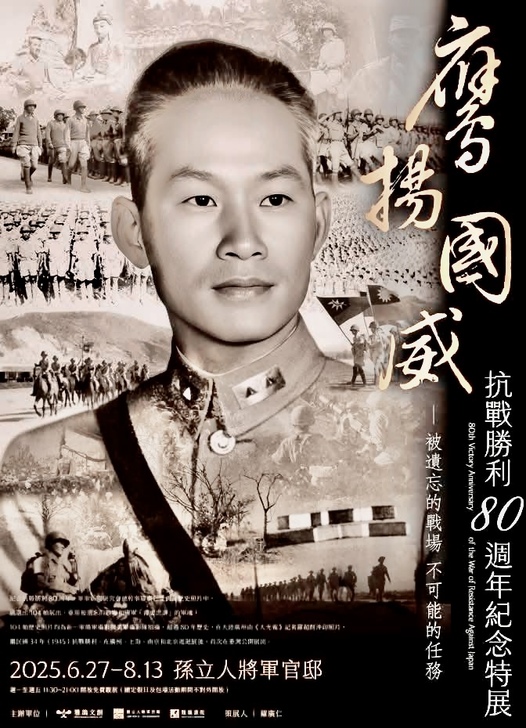

《抗戰勝利80週年紀念特展》

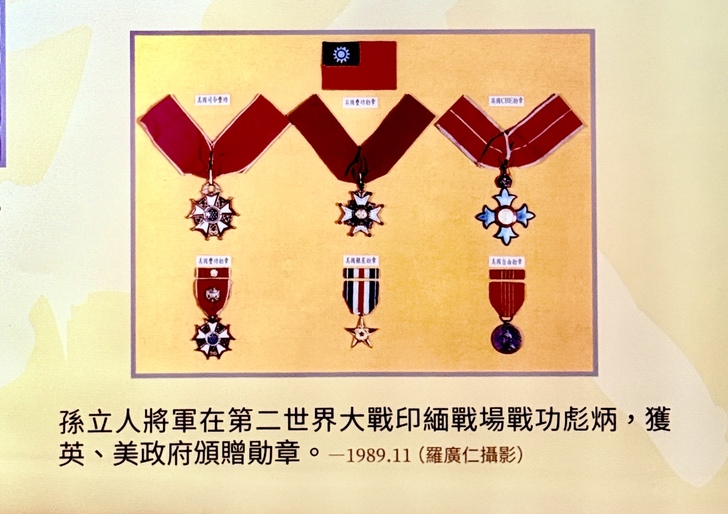

記「鷹揚國威~紀念孫立人將軍逝世35週年」特展

~2025.7.14 陳宗嶽寫於台北

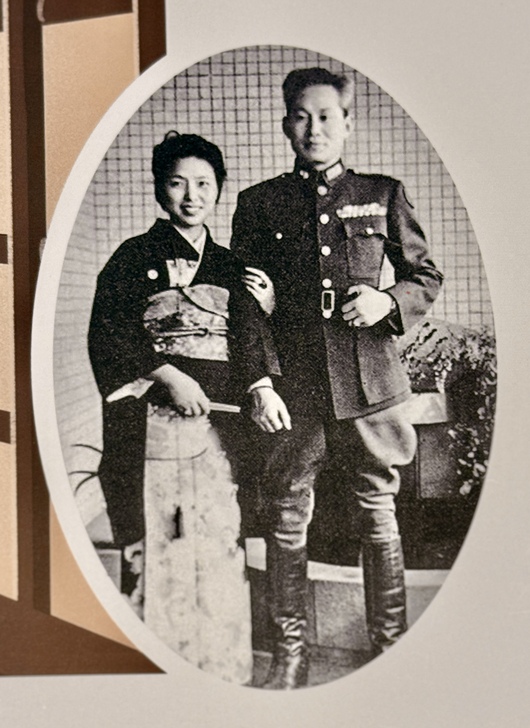

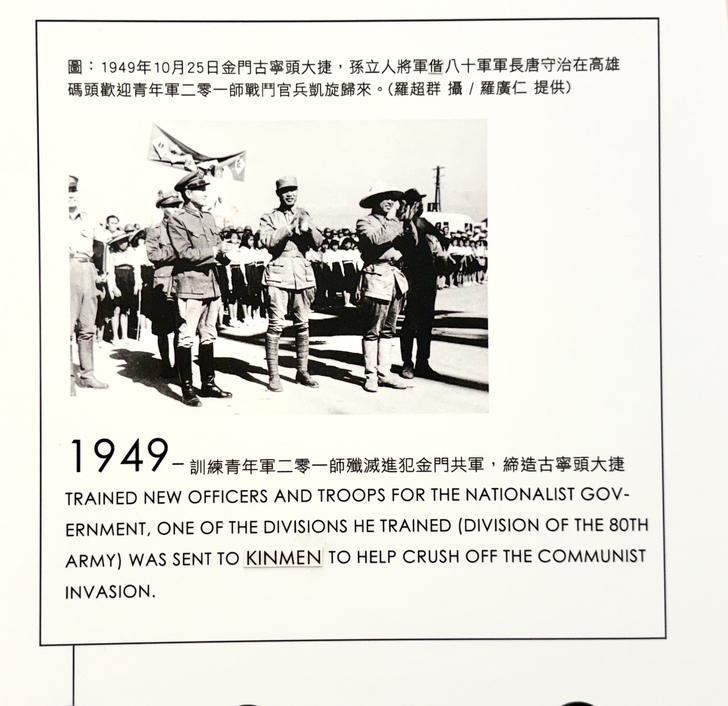

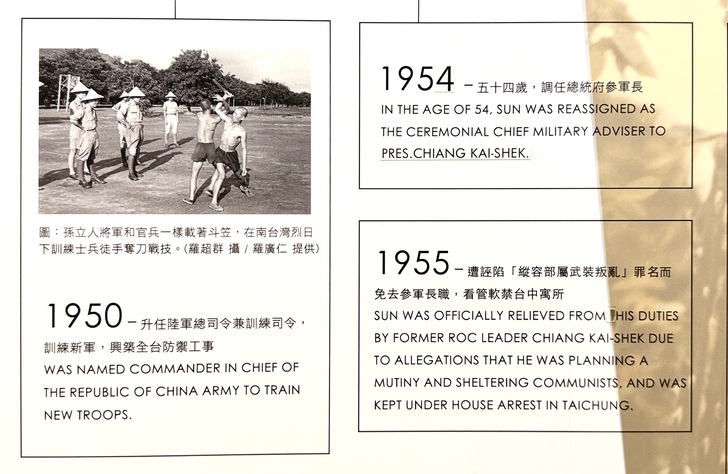

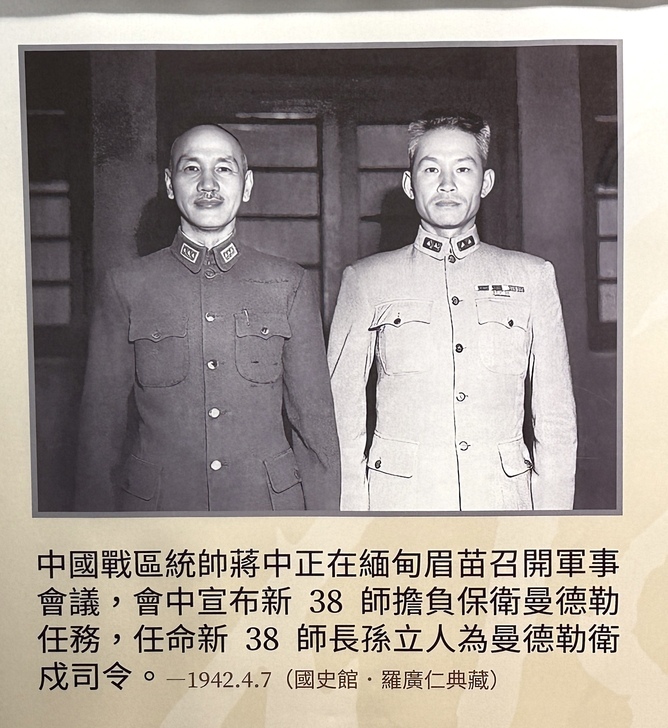

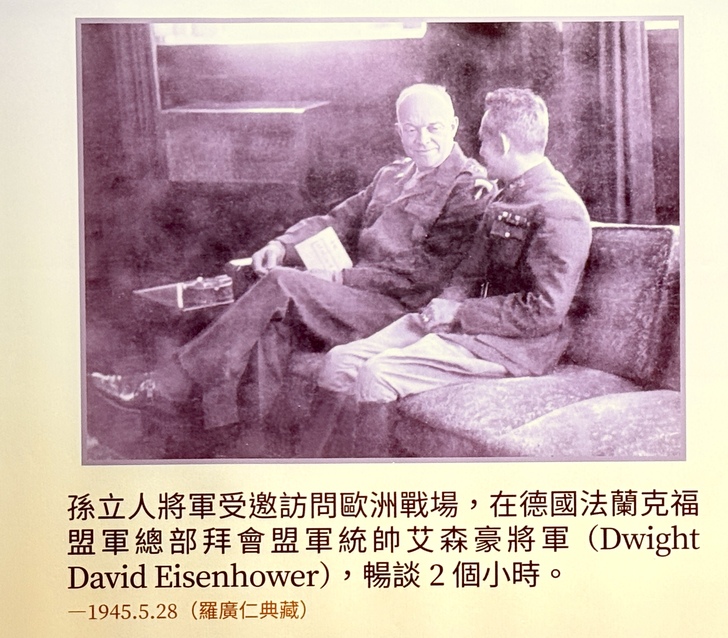

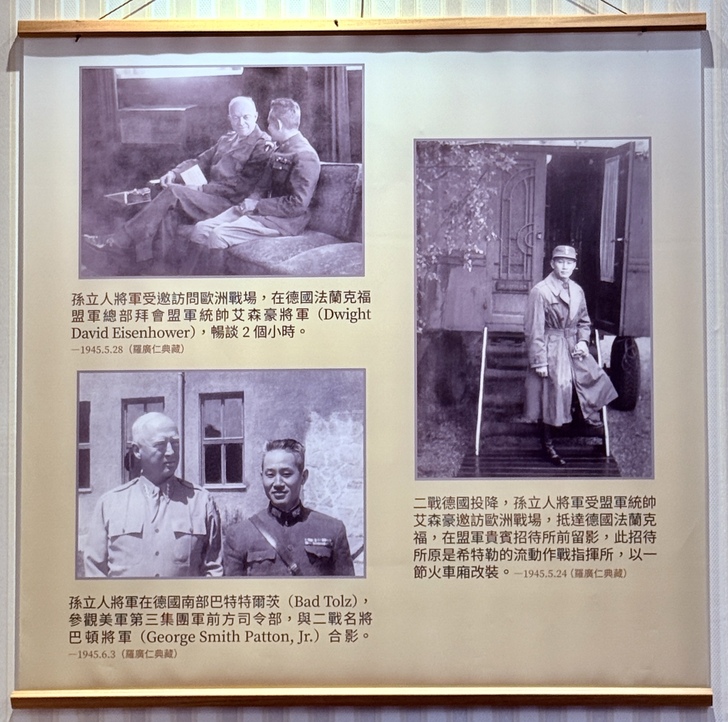

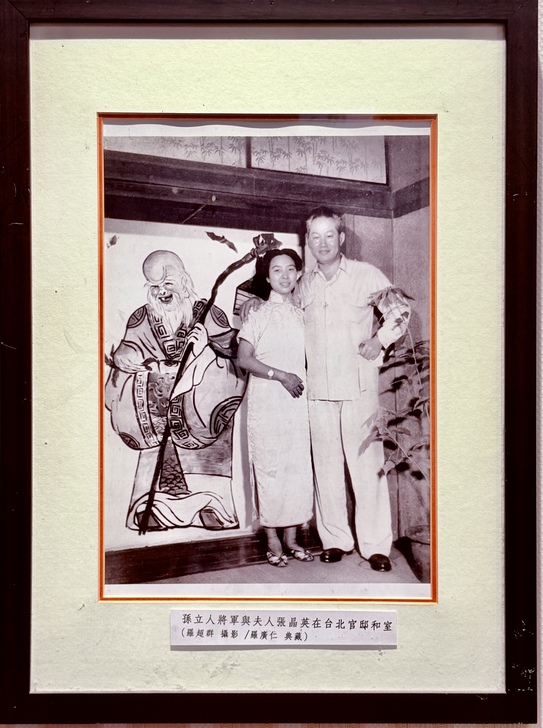

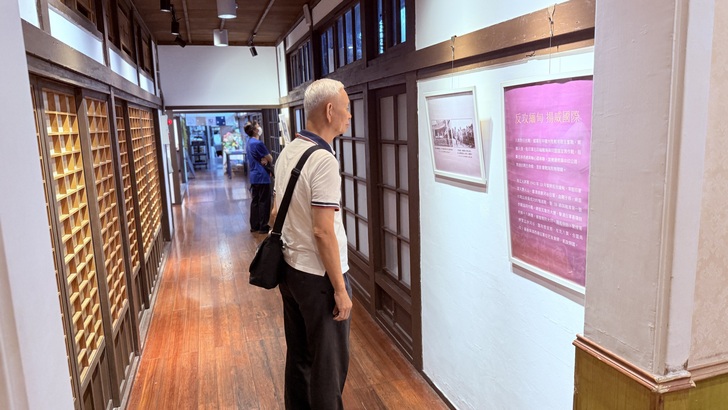

2025年6月27日(五)下午15:00,與孫立人將軍創建的「幼年兵總隊」學員 — 前總政戰部中將副主任熊德銓將軍伉儷同行,到台北市中正區南昌路一段136號的「孫立人將軍官邸」,參觀今年適逢的《抗戰勝利80週年紀念特展》,也是在這「孫立人將軍官邸」更顯其「正名意義」的「鷹揚國威~被遺忘的戰場、不可能的任務~紀念孫立人將軍逝世35週年」特展。

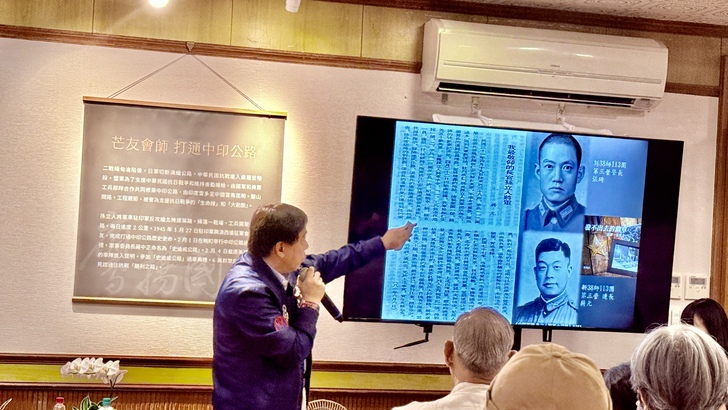

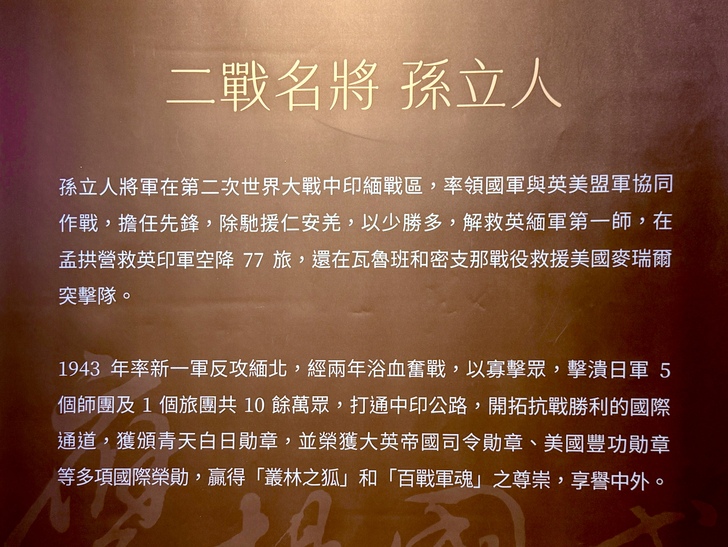

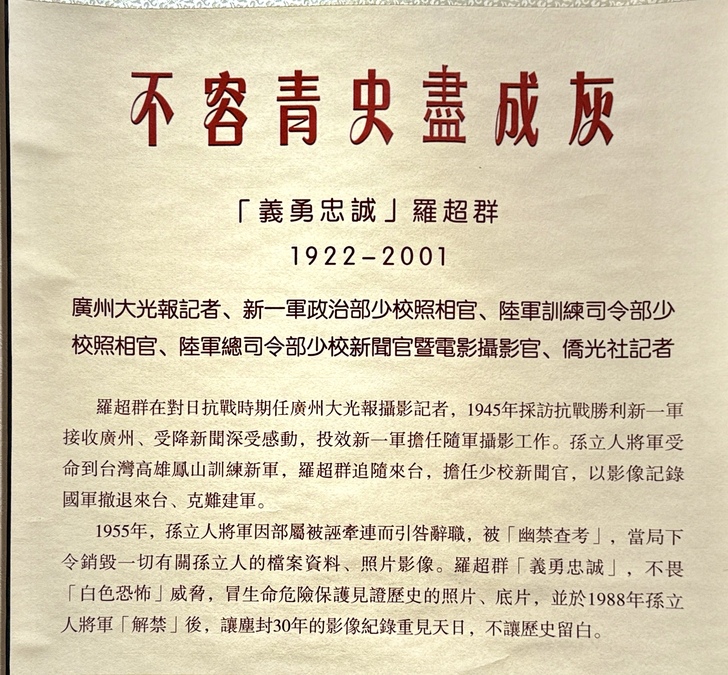

這場特展由承包「孫立人將軍官邸」營業的「雅鴿文創」主辦,也是其一年一度的大展。特展的策展,係由軍事新聞研究會總幹事羅廣仁先生從蒐集、選輯、註釋解說、到每張照片的數位修復,一手包辦,所以他是策辦這個特展的靈魂人物。

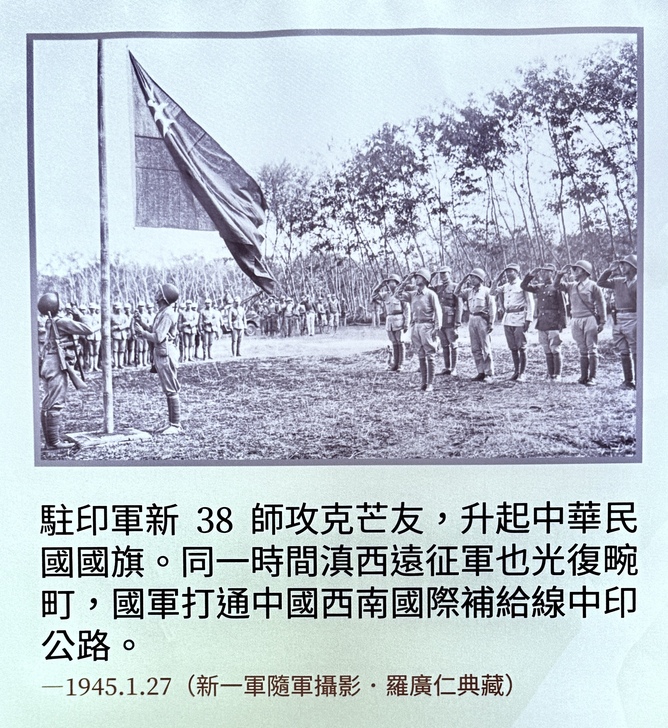

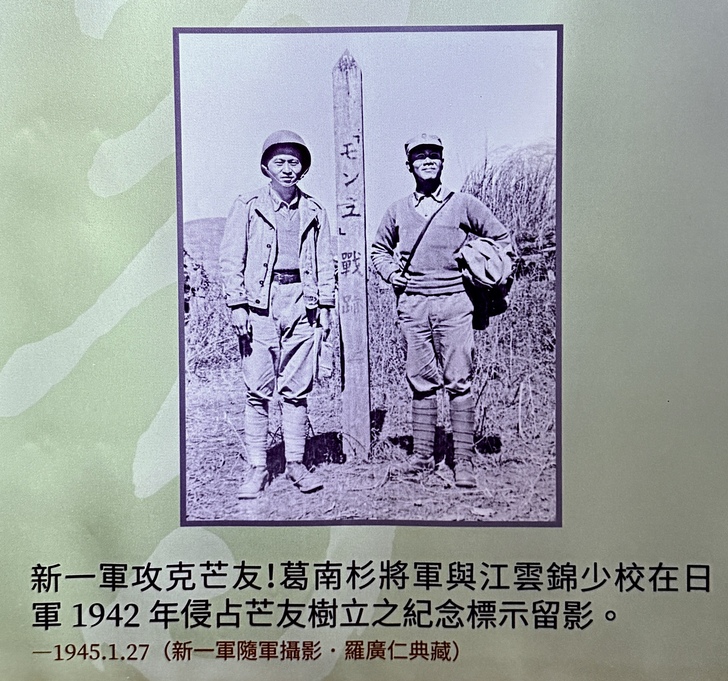

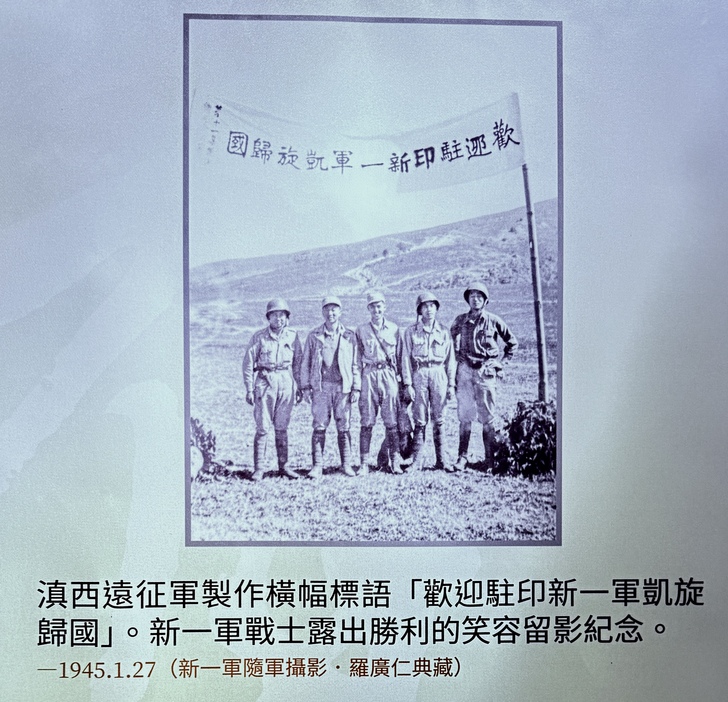

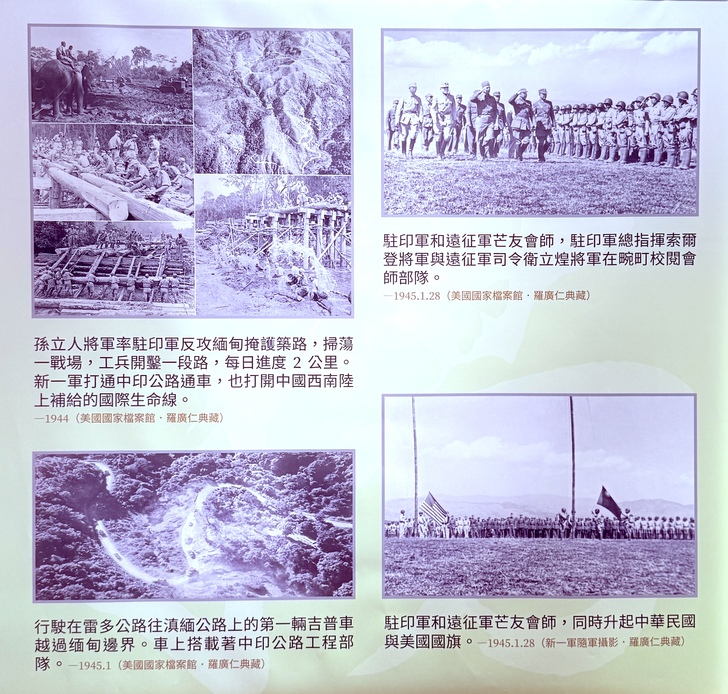

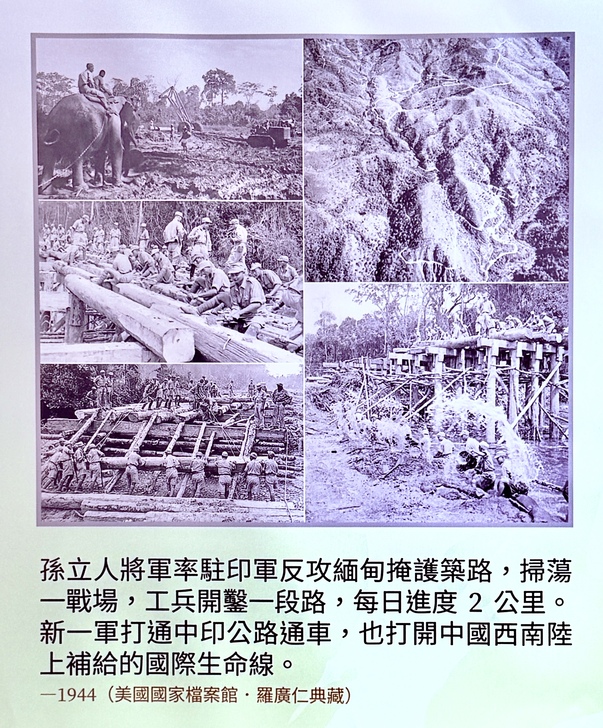

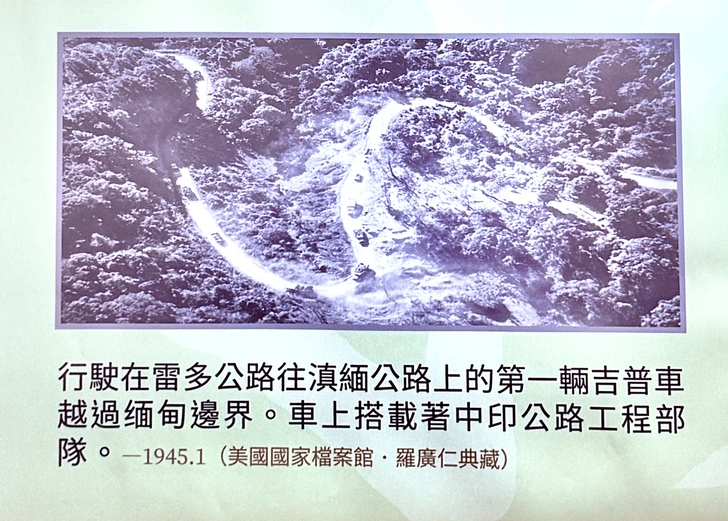

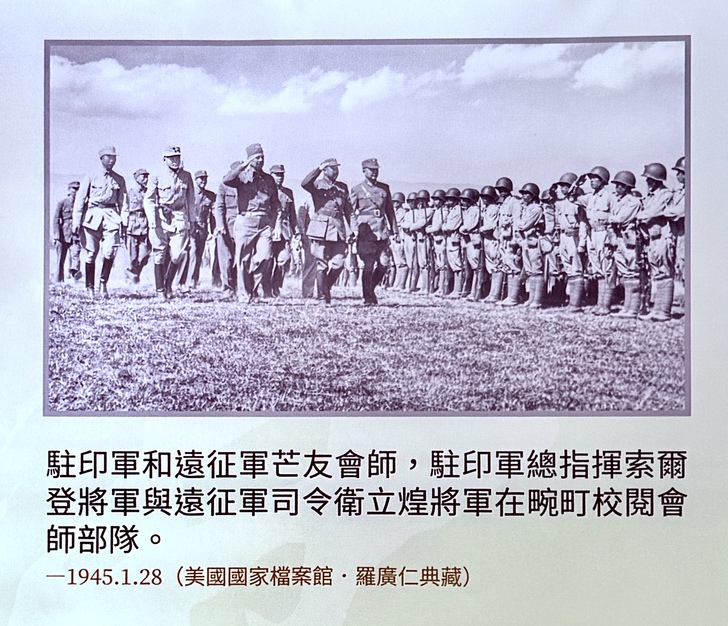

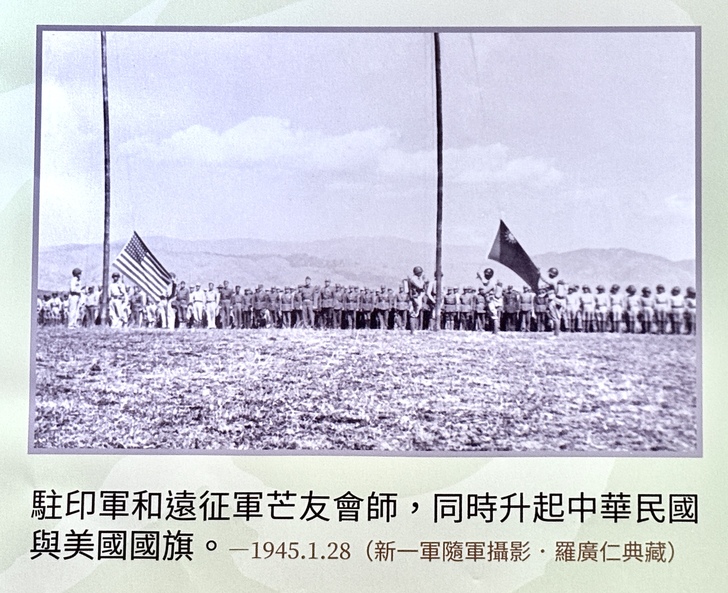

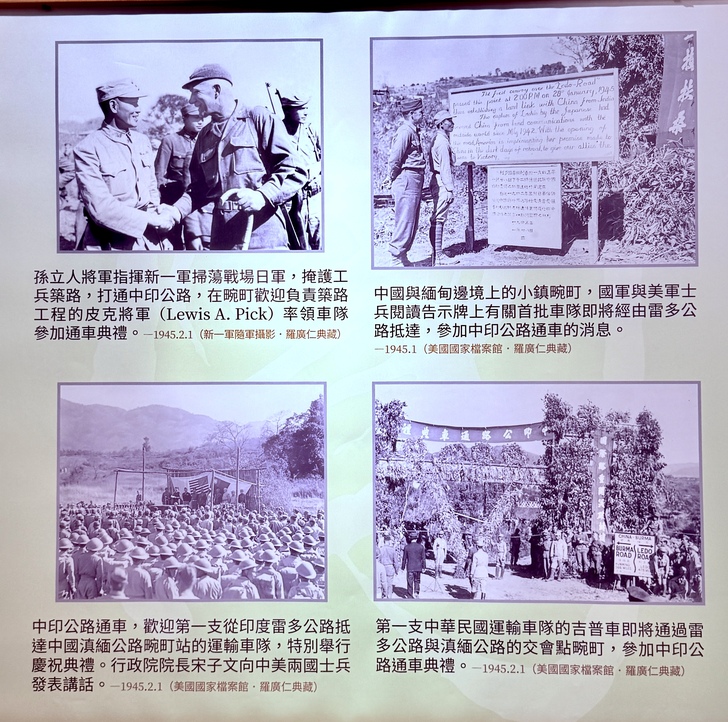

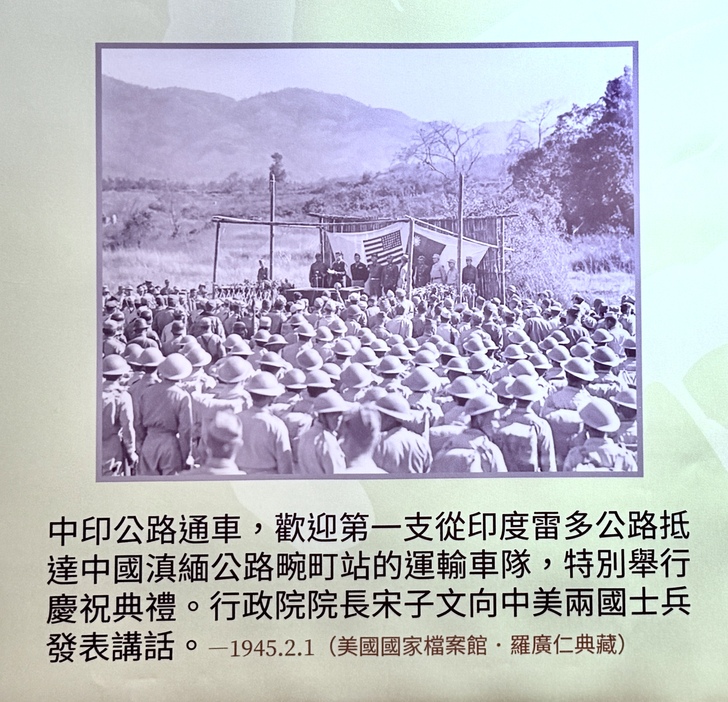

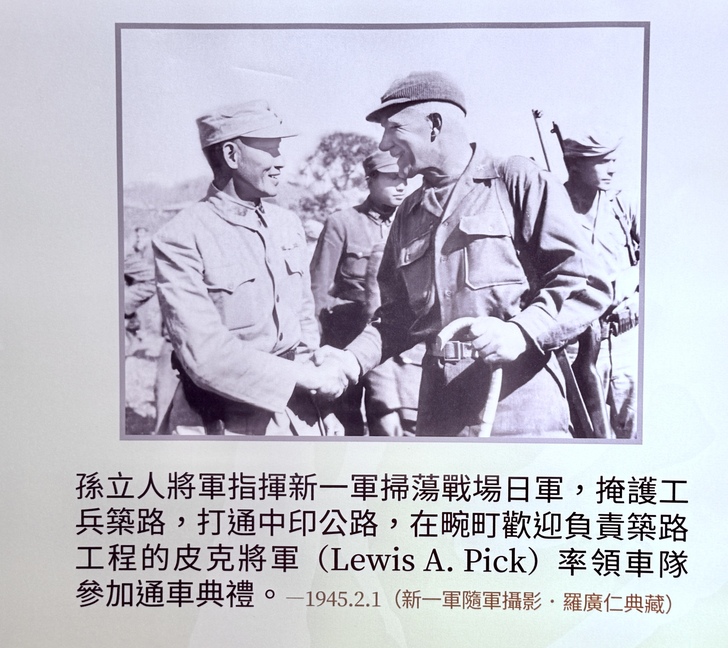

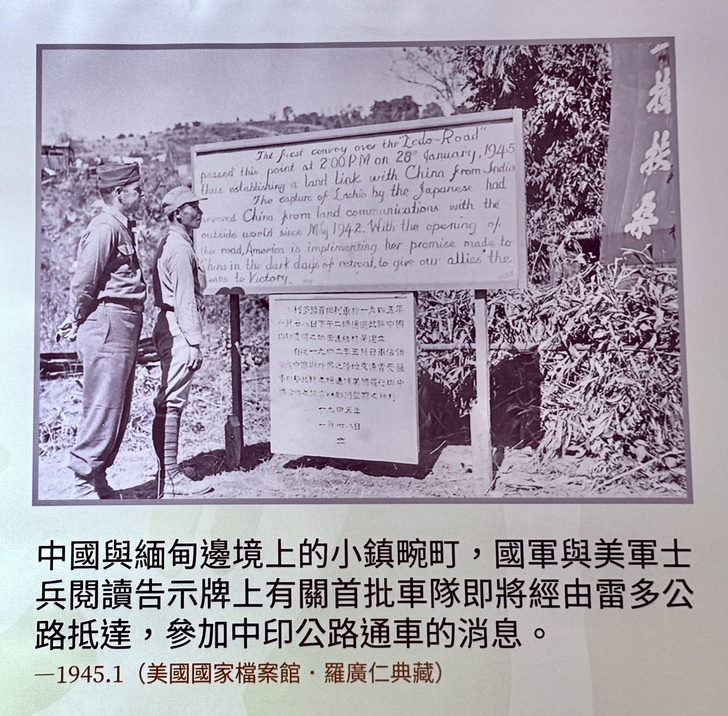

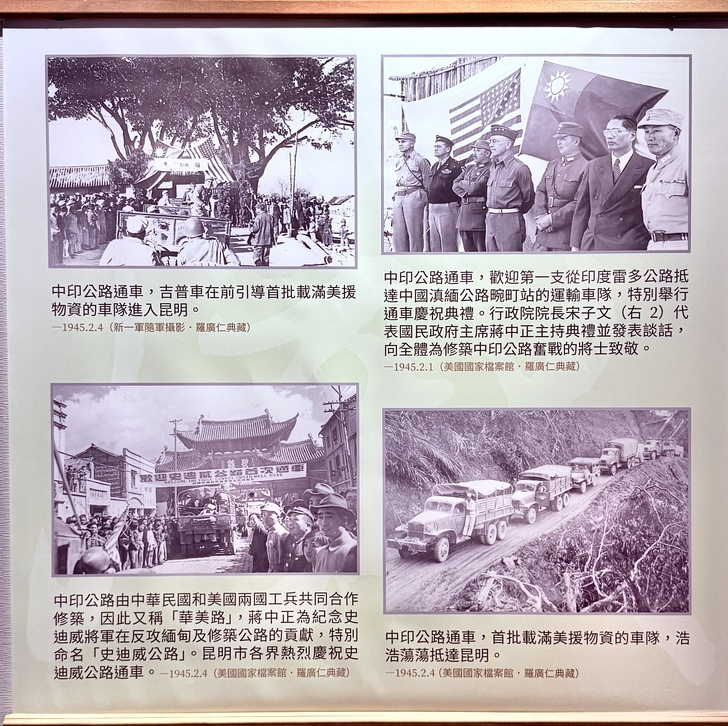

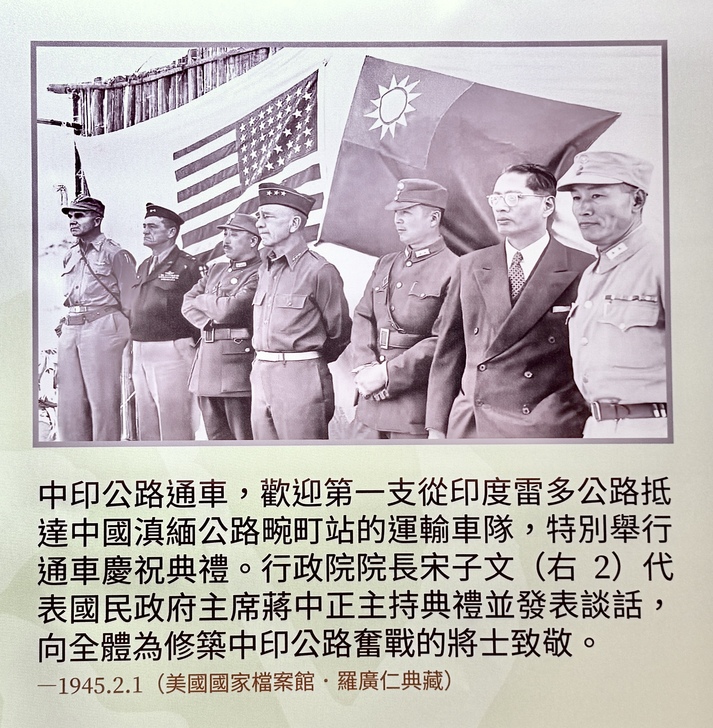

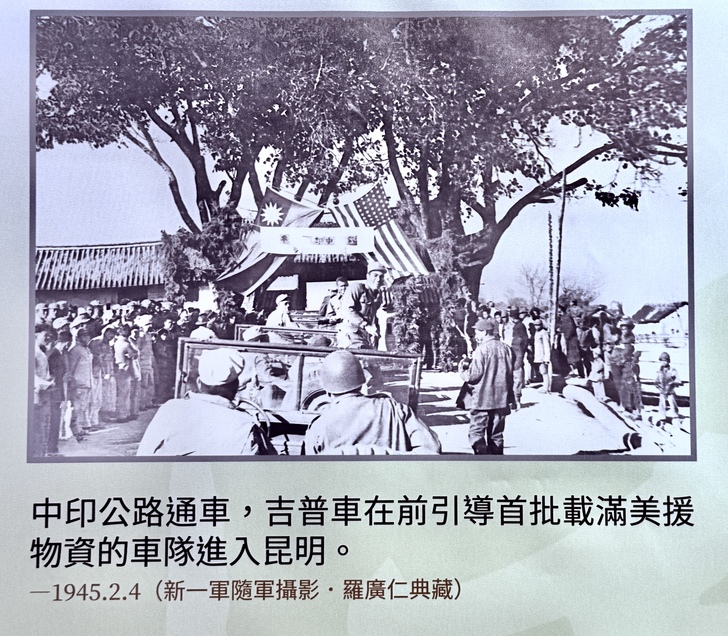

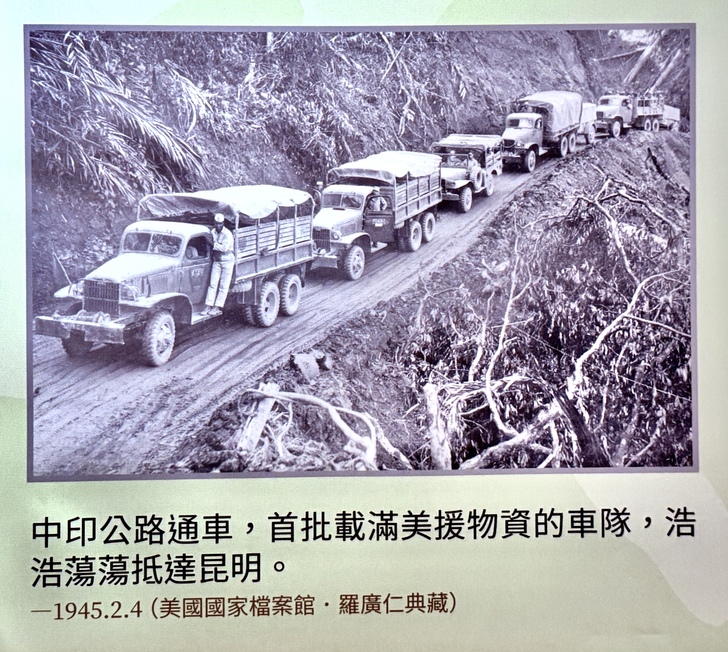

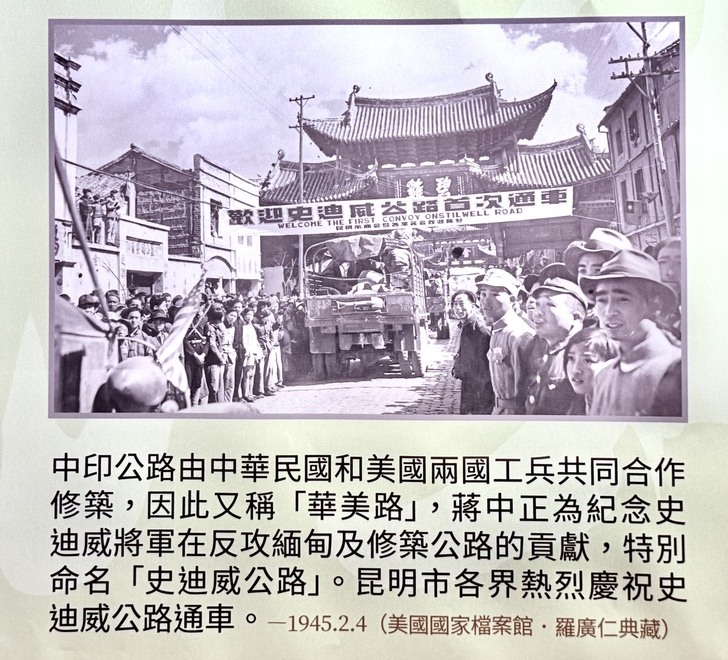

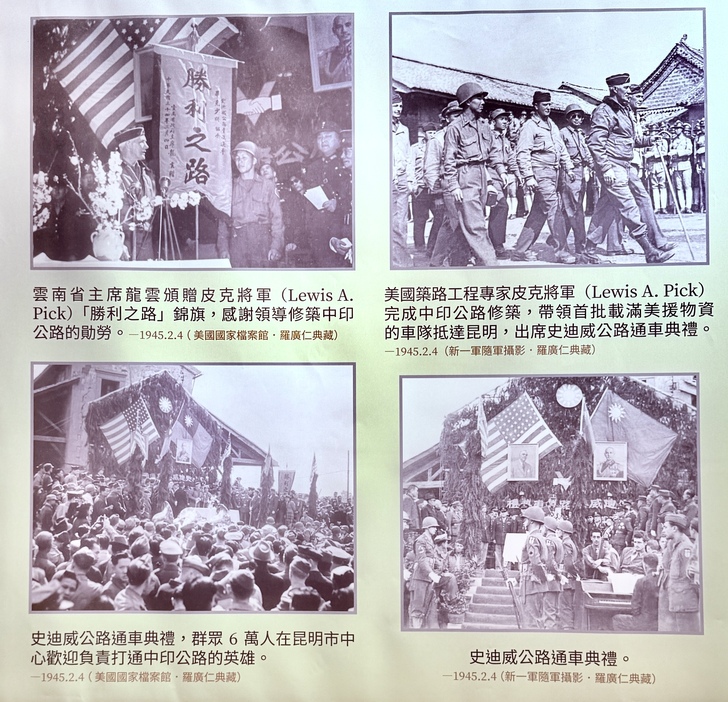

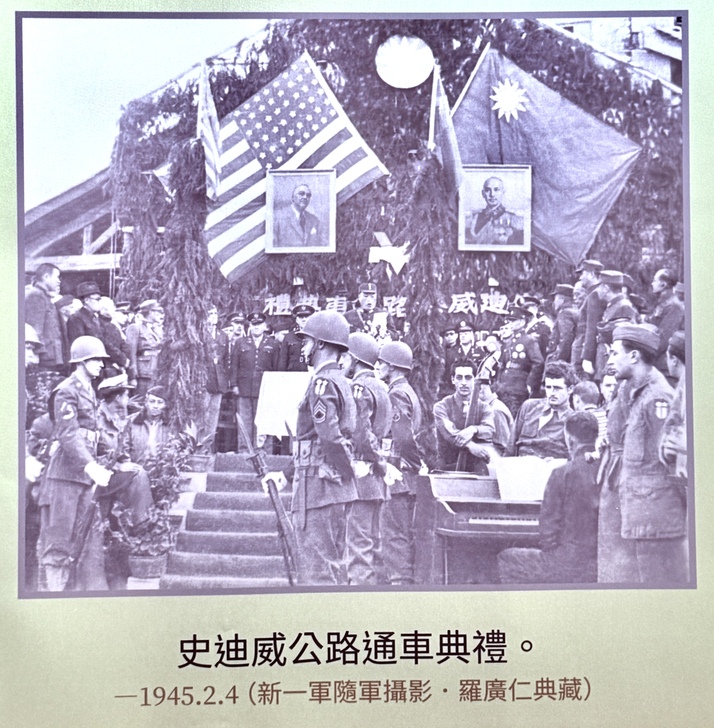

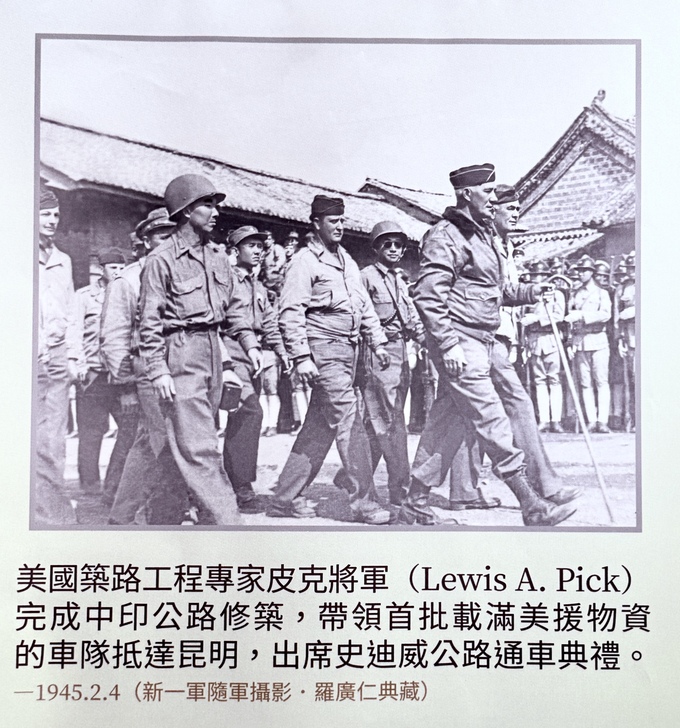

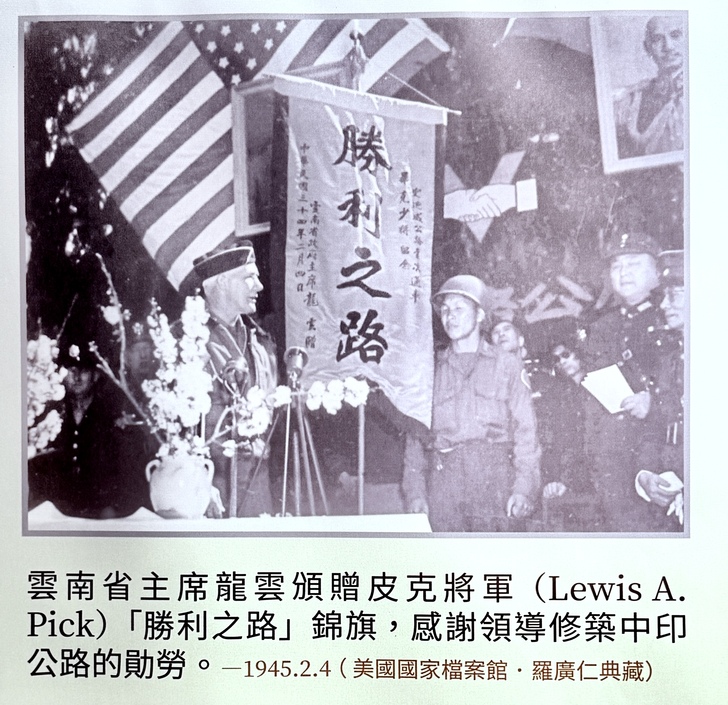

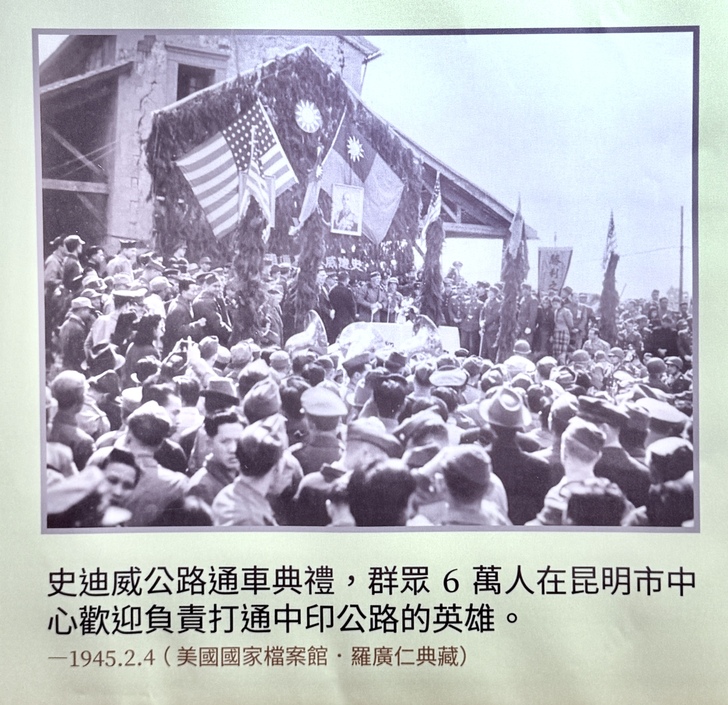

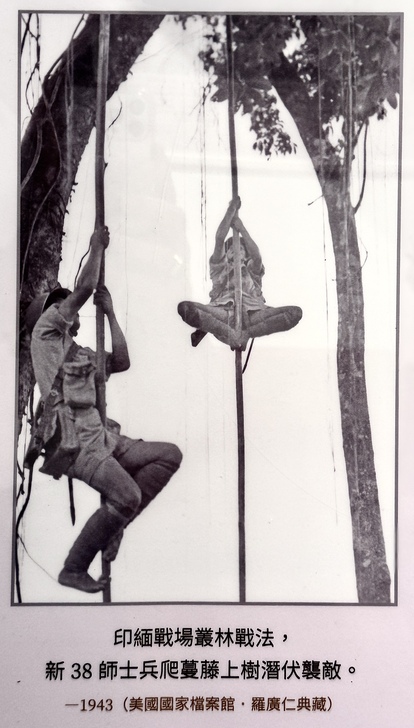

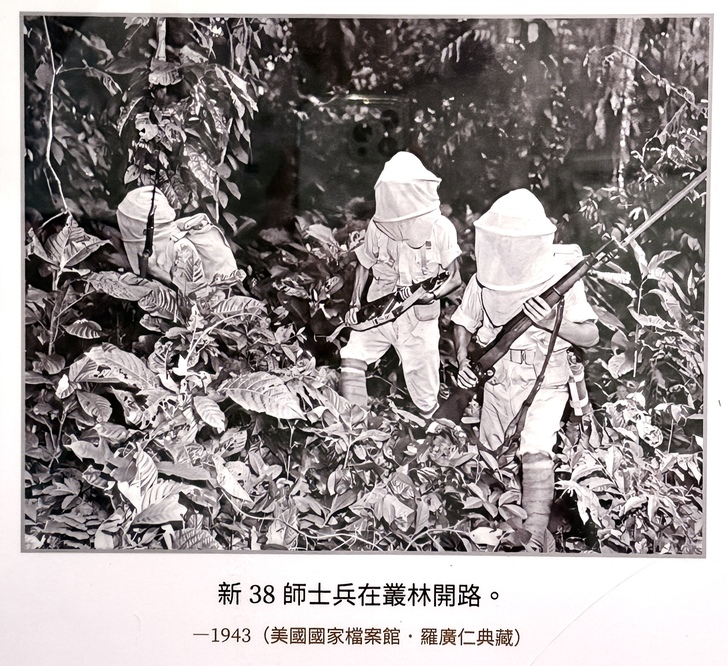

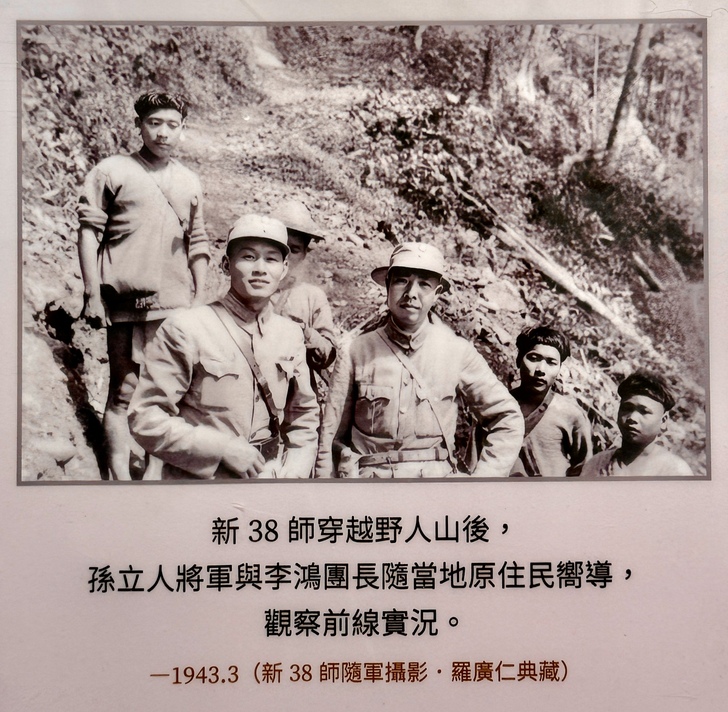

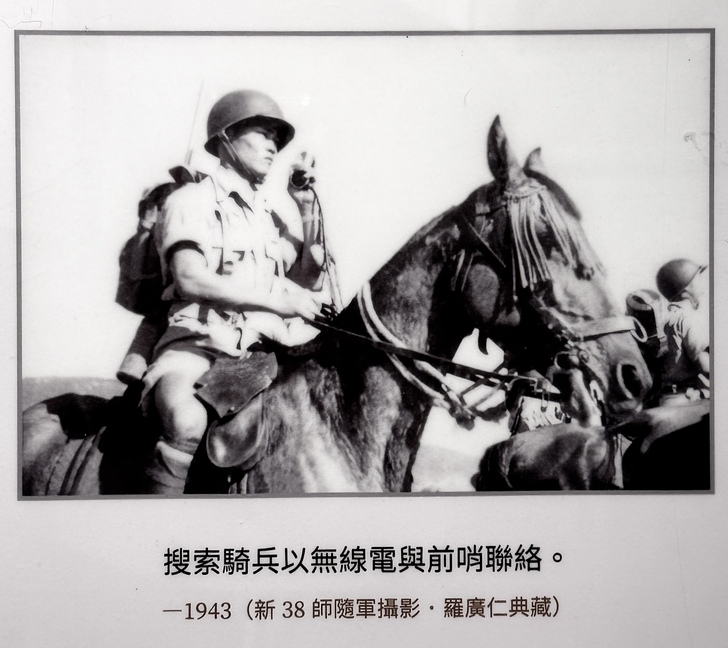

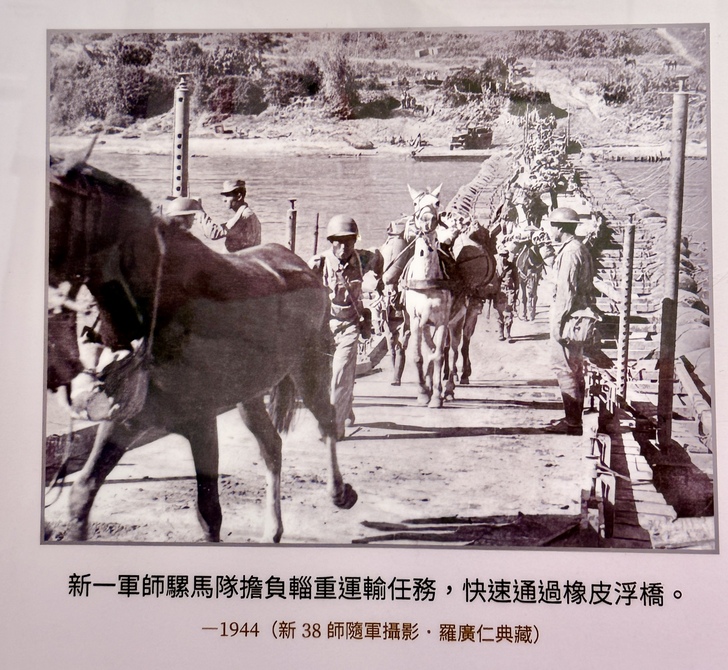

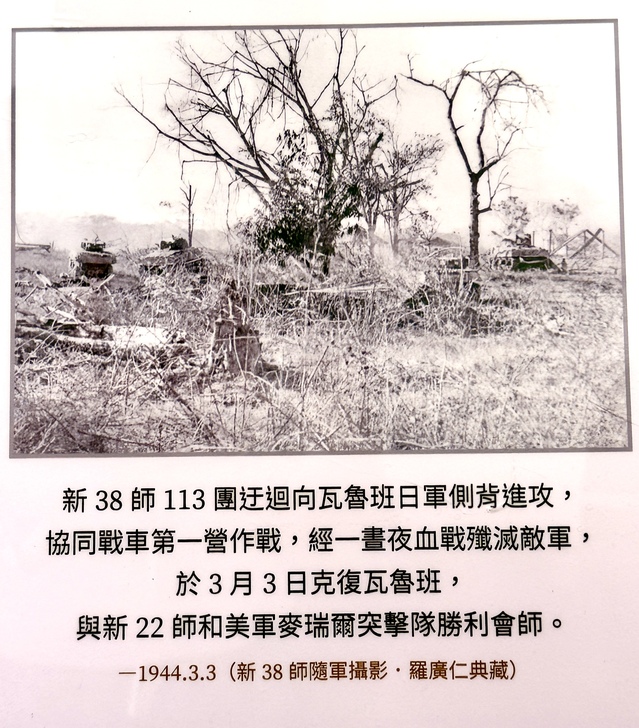

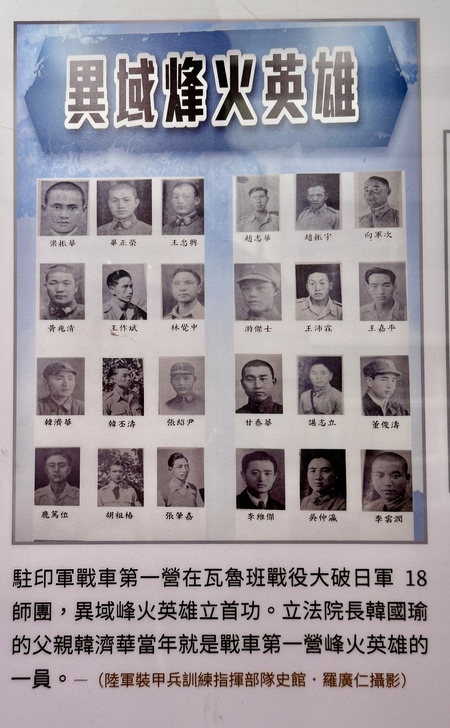

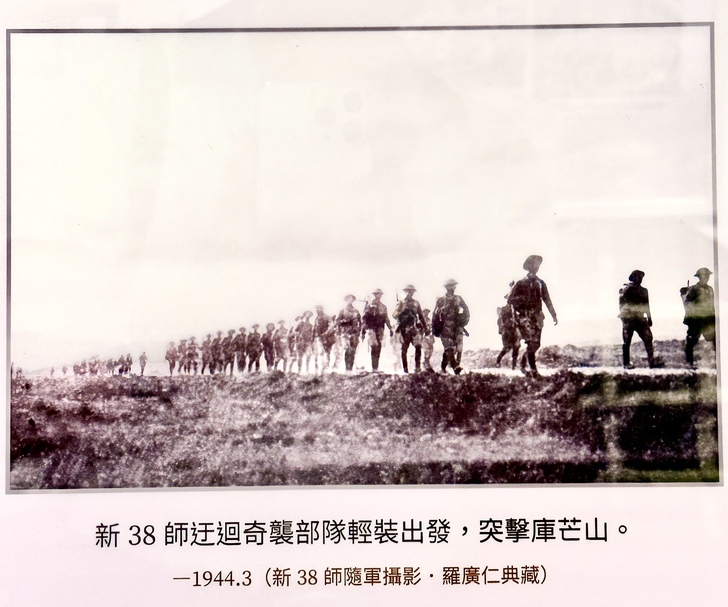

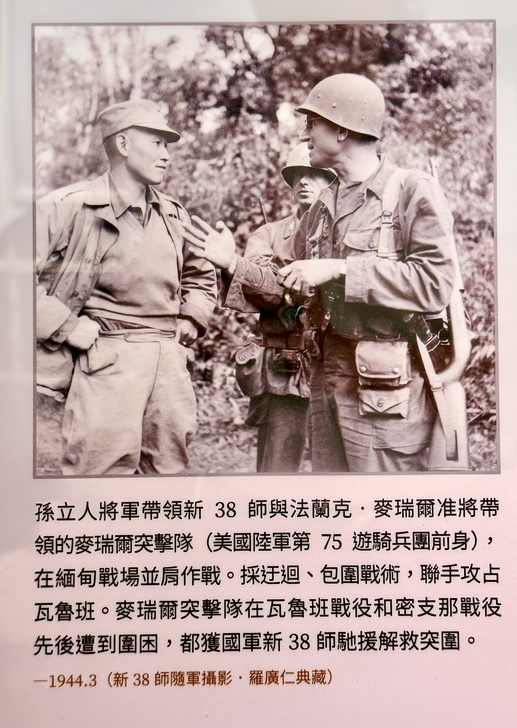

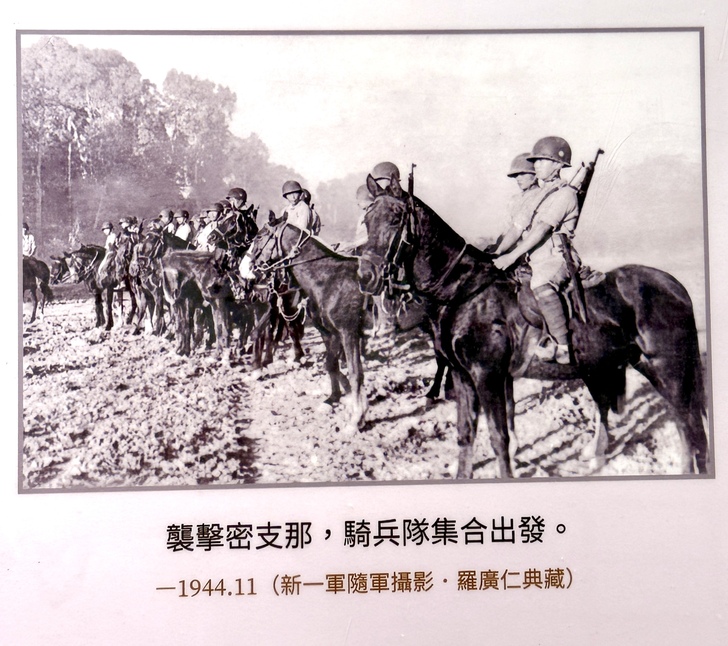

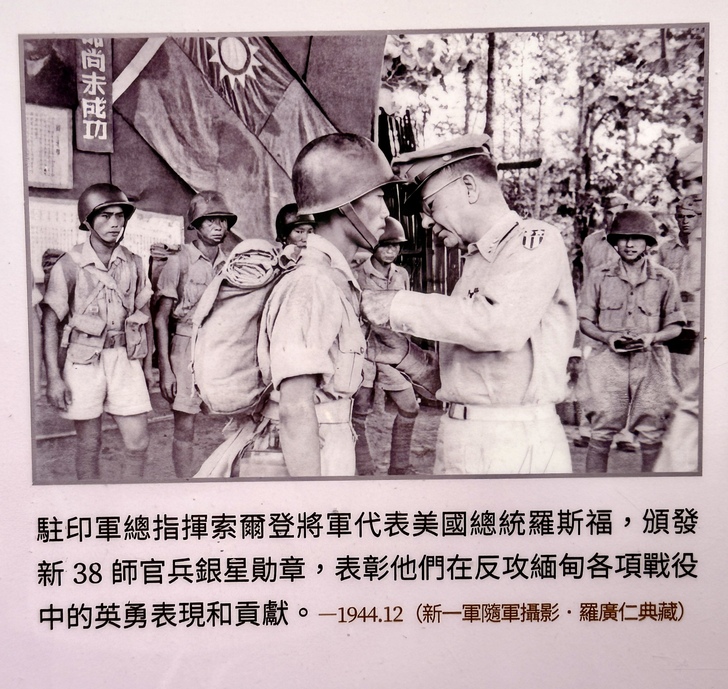

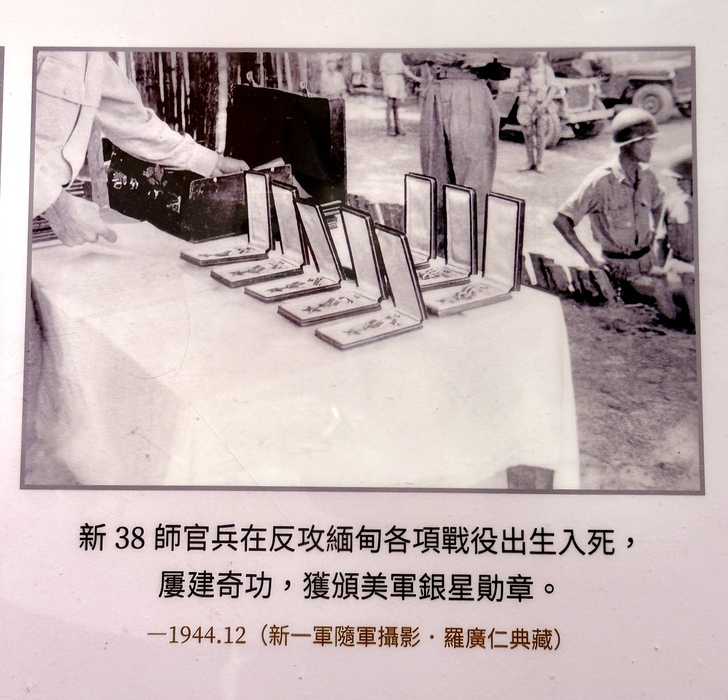

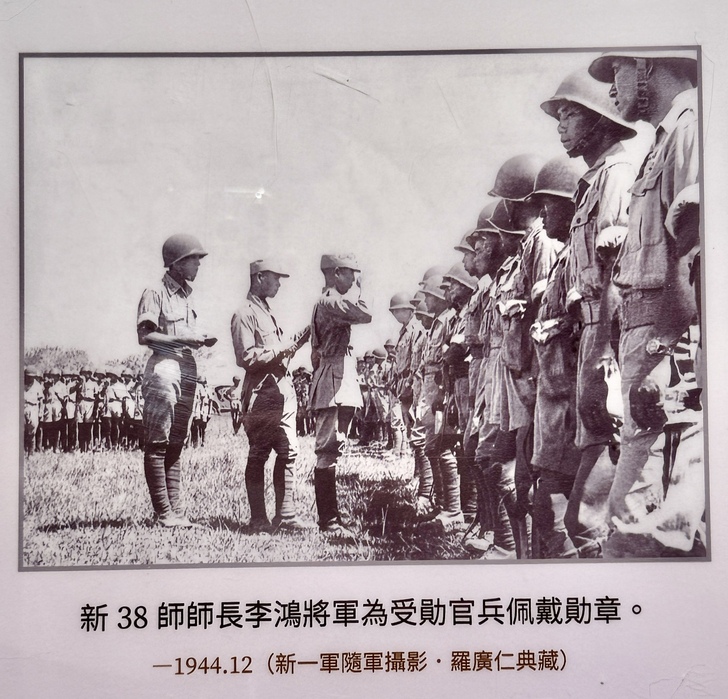

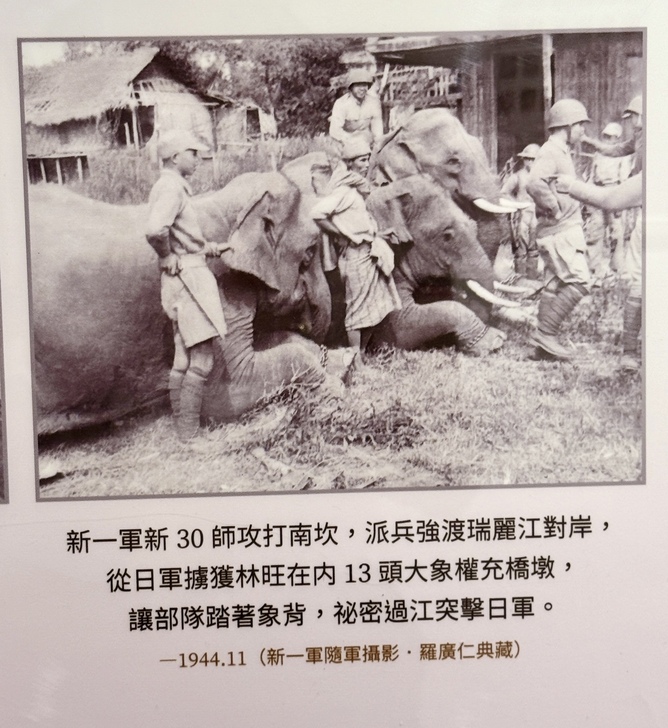

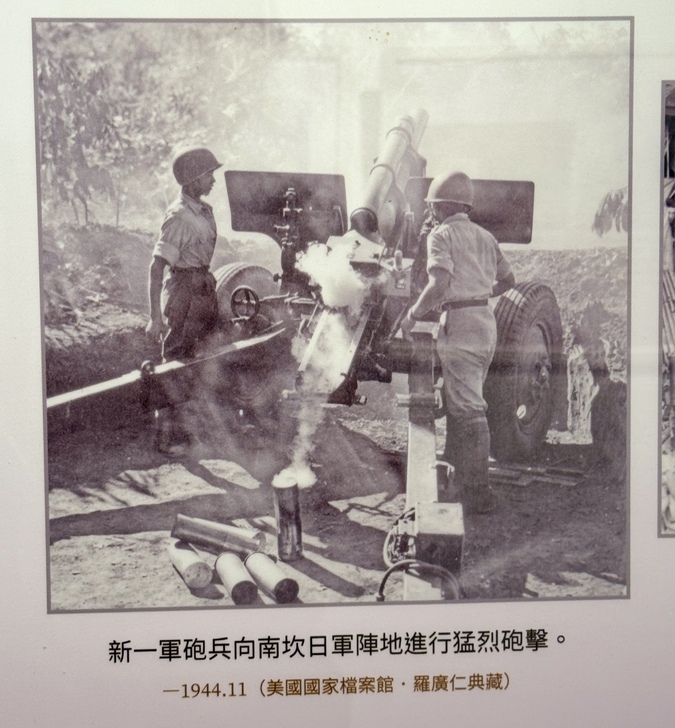

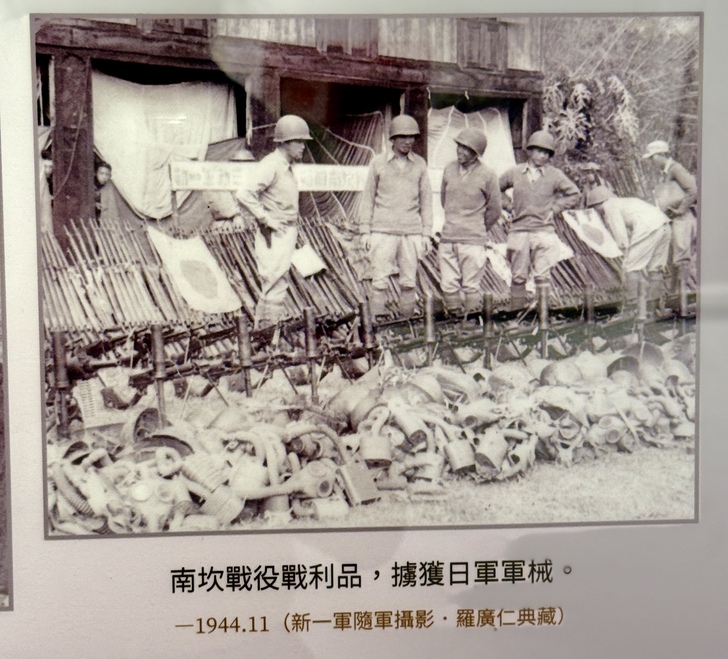

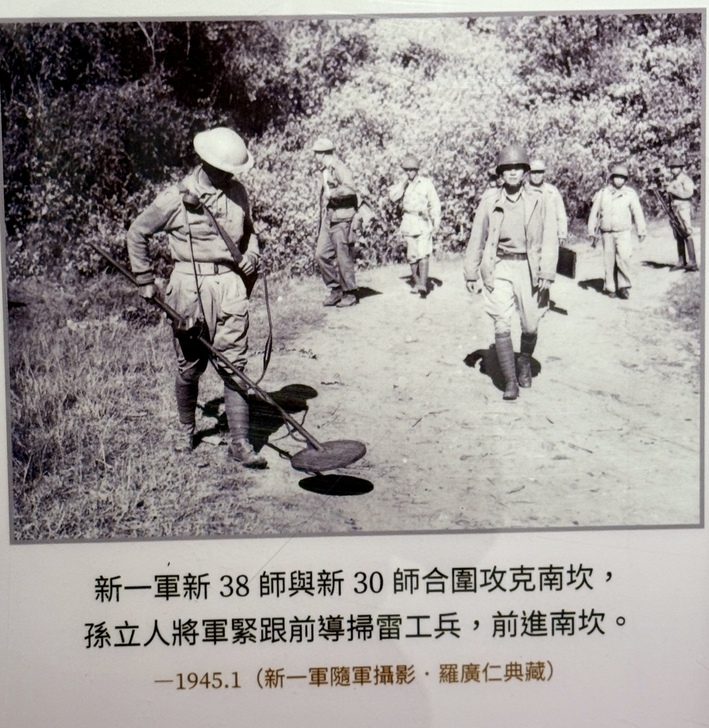

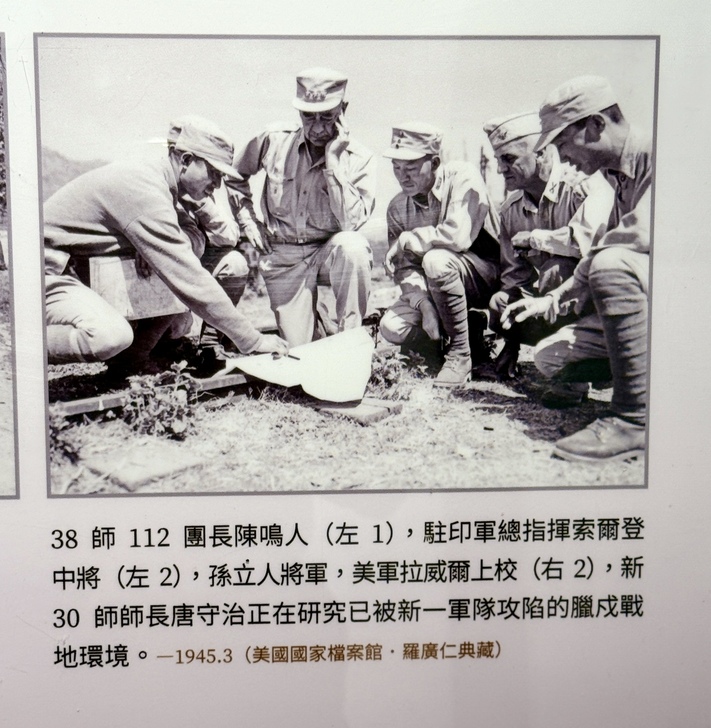

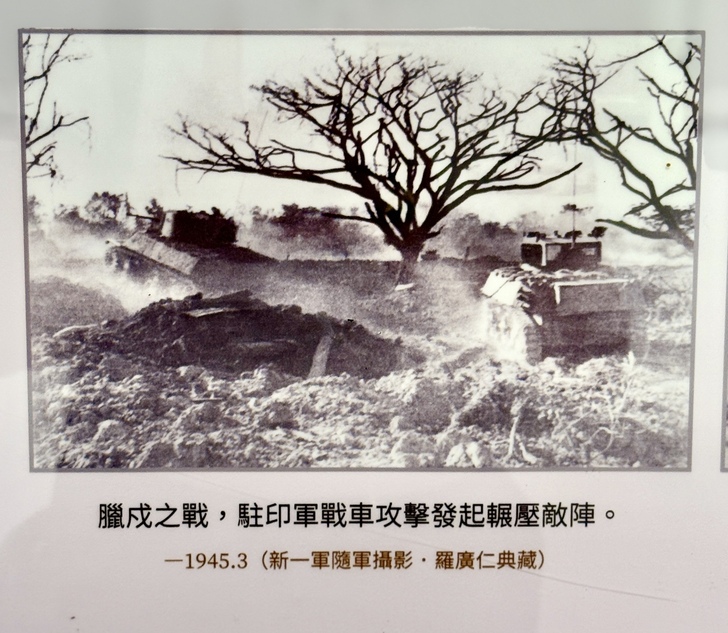

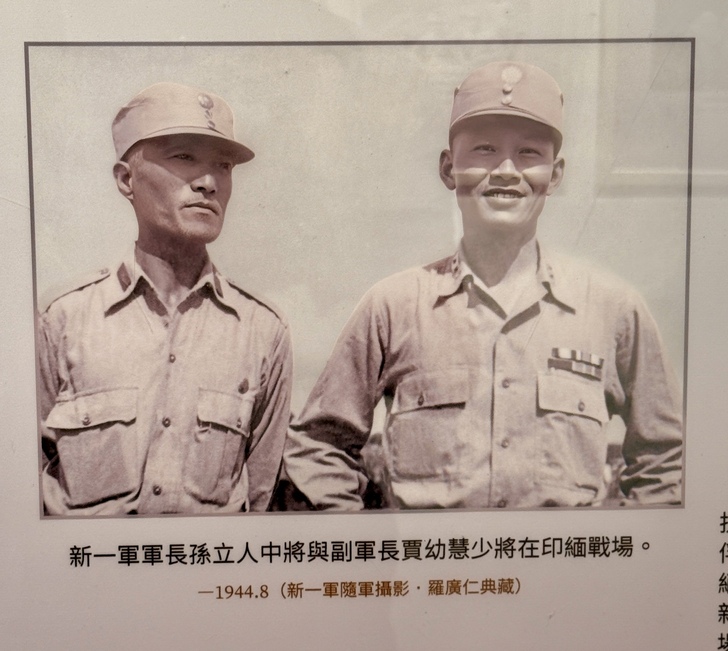

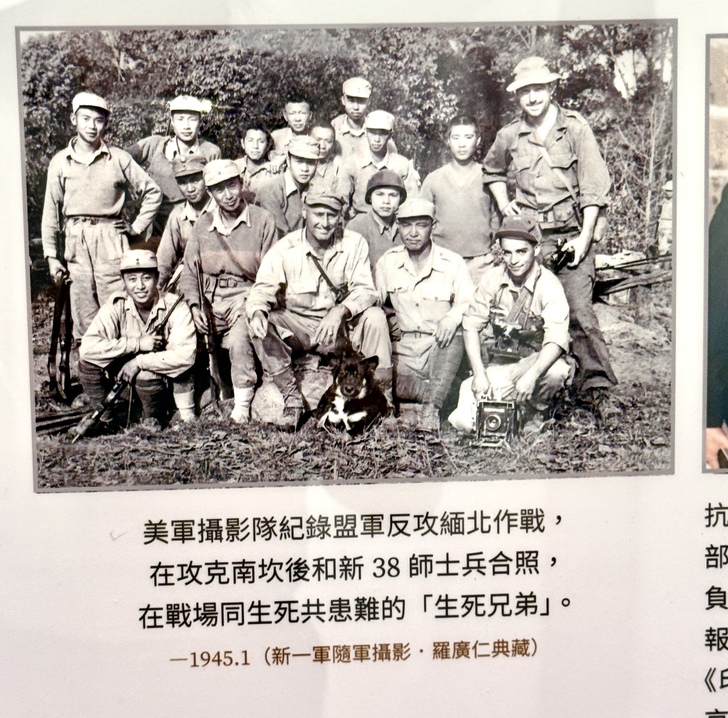

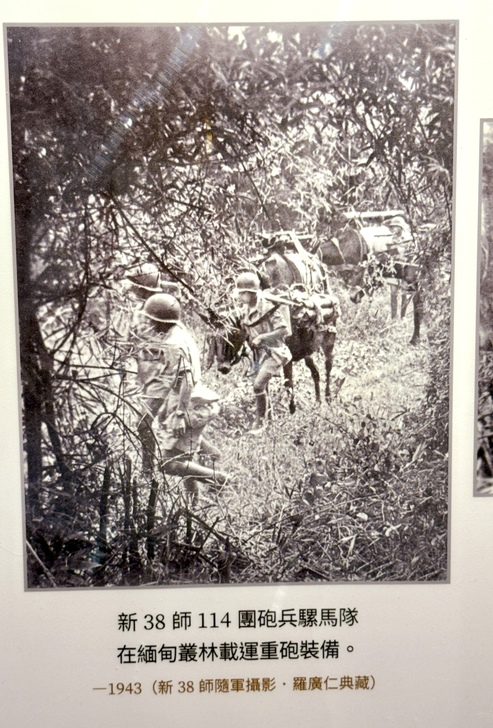

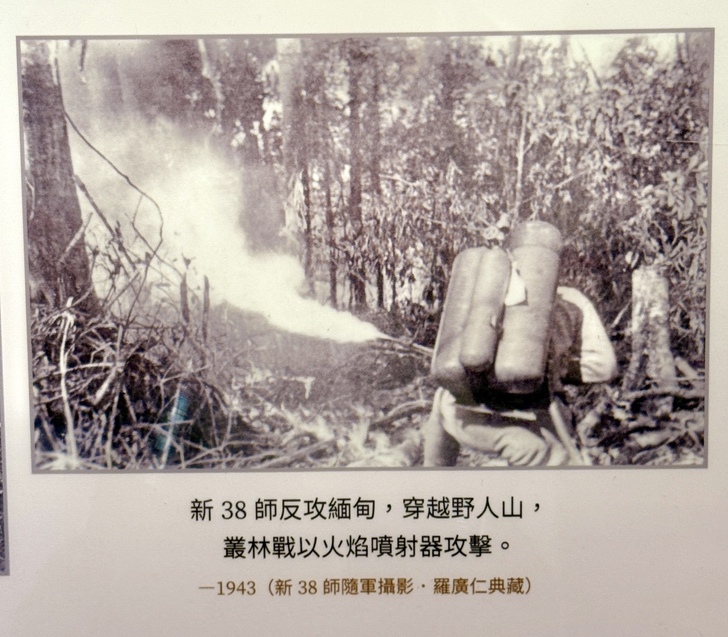

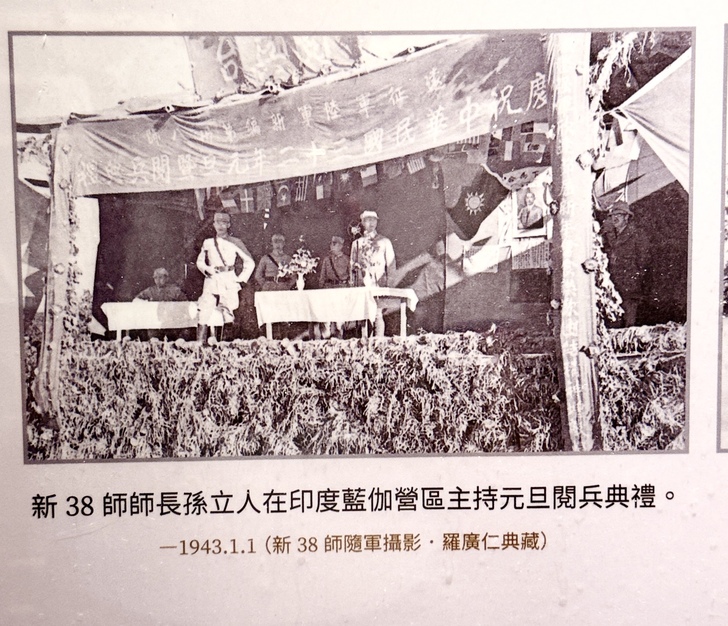

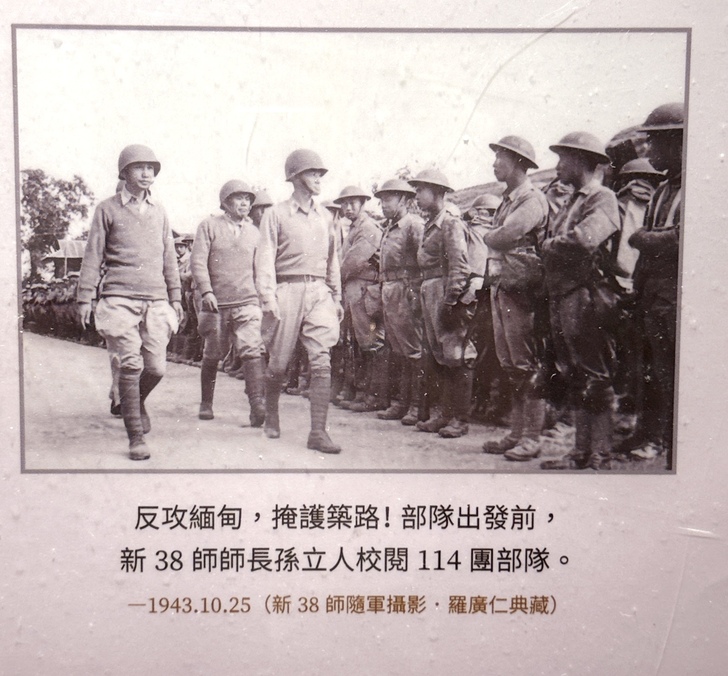

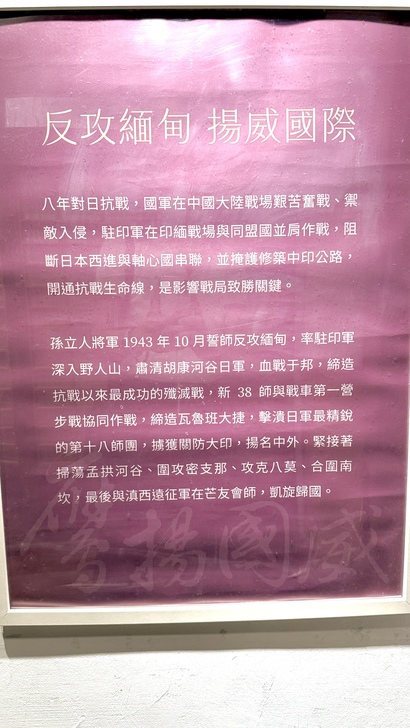

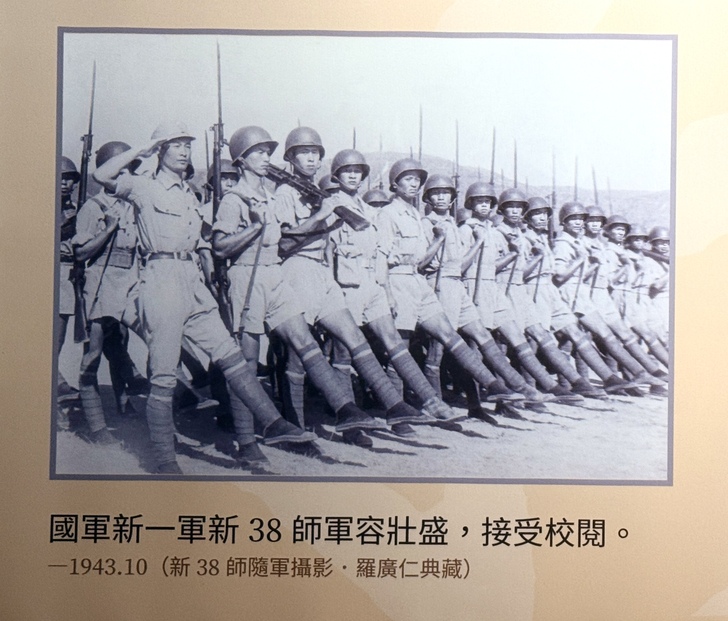

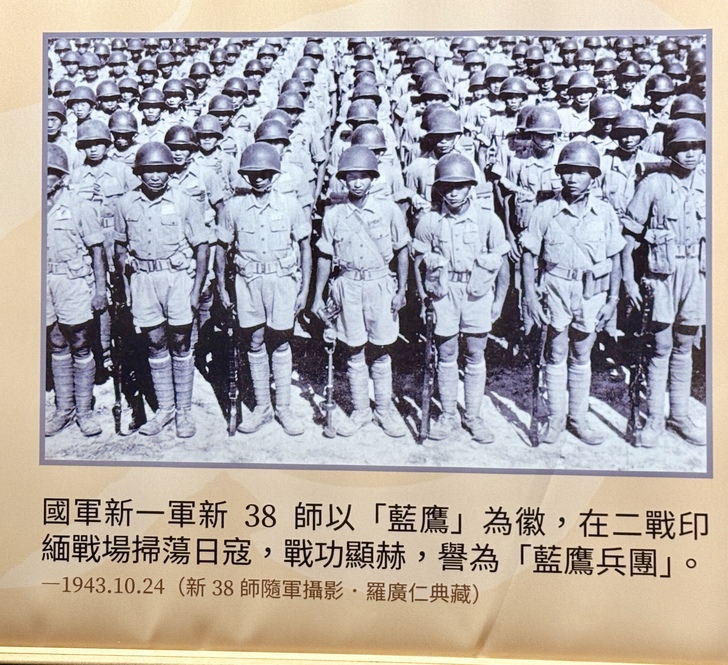

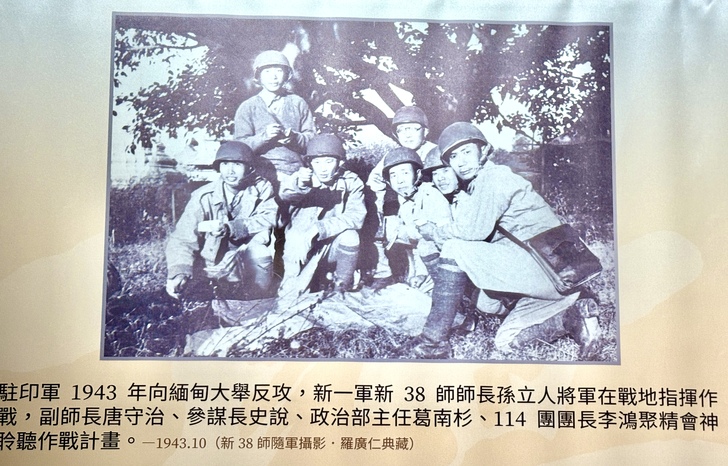

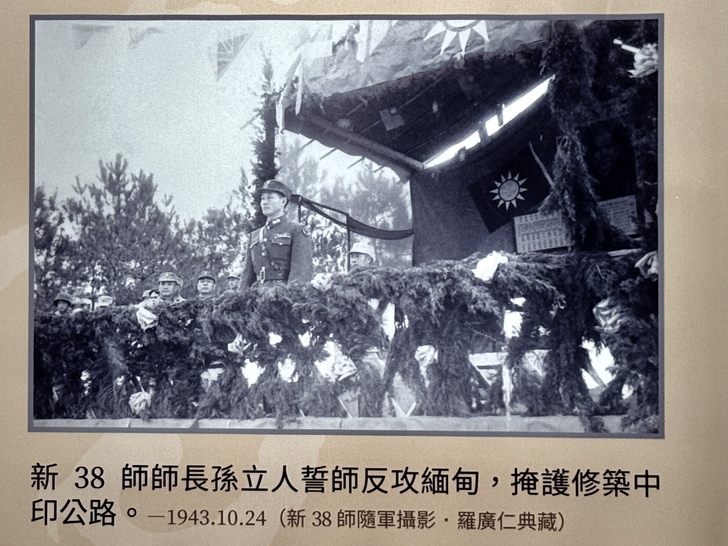

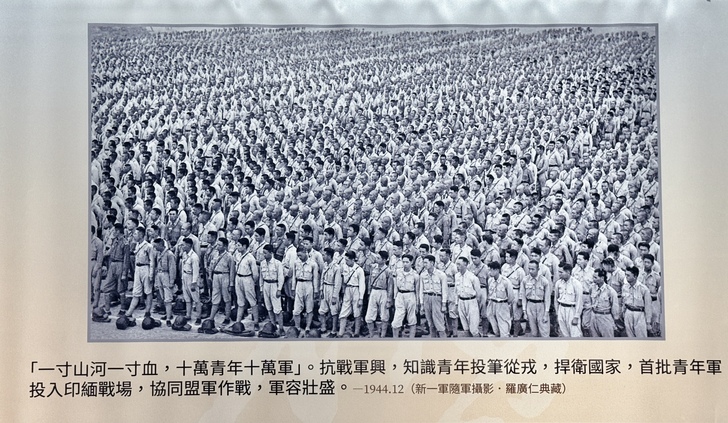

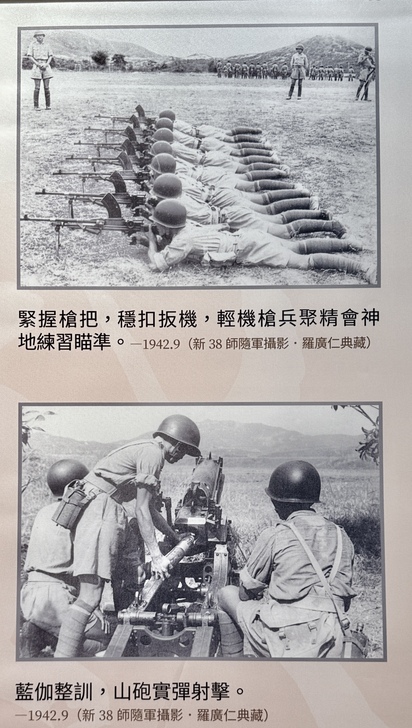

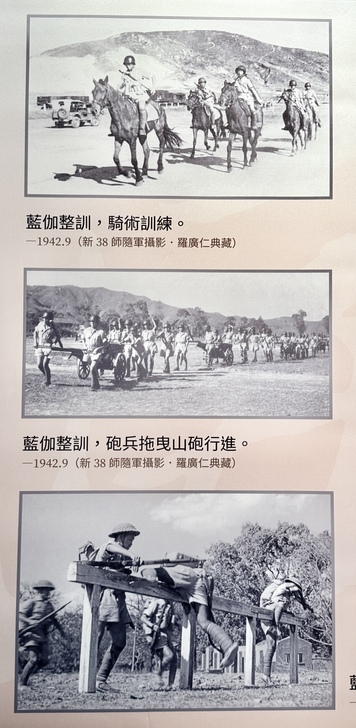

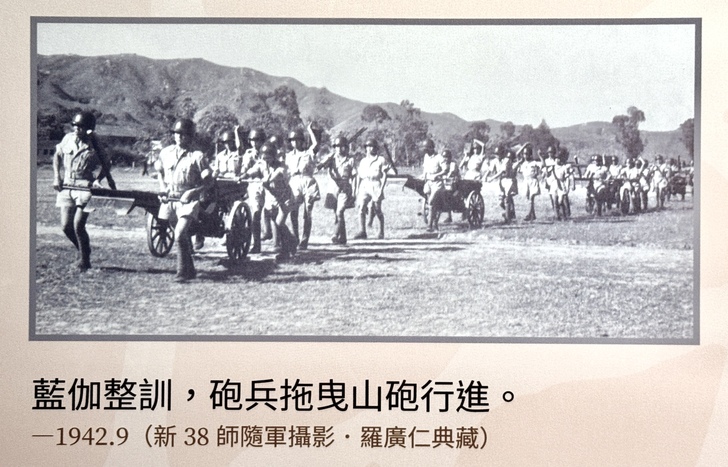

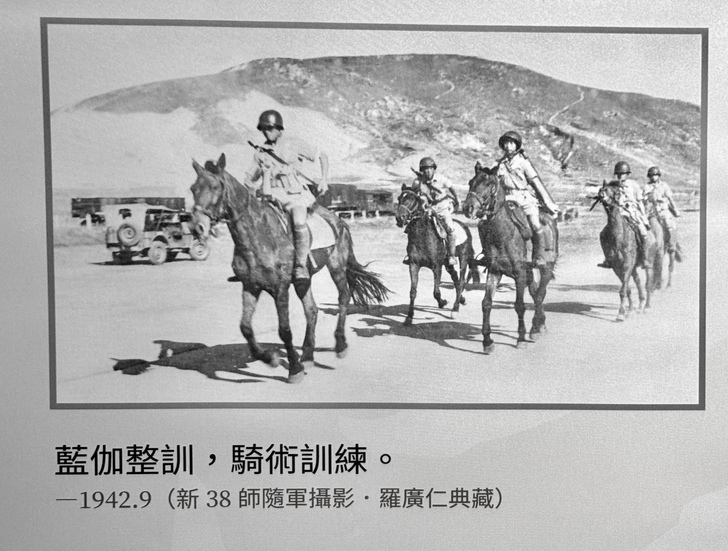

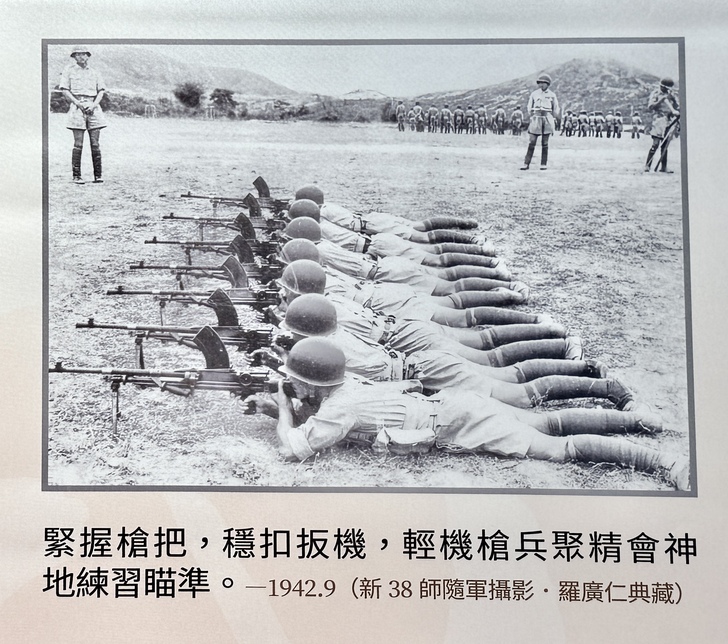

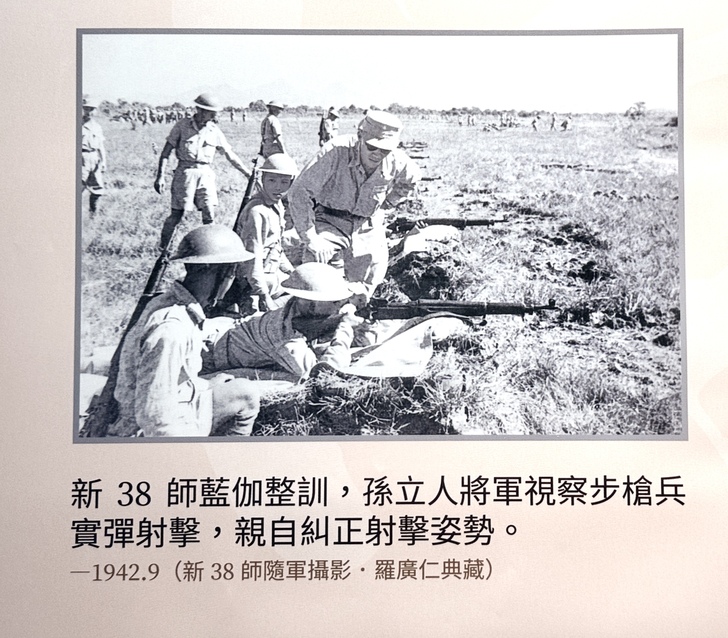

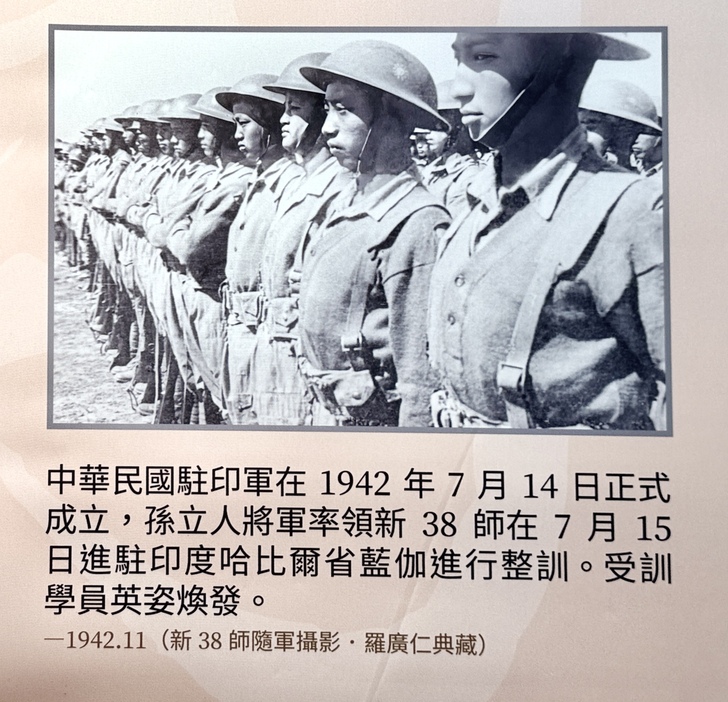

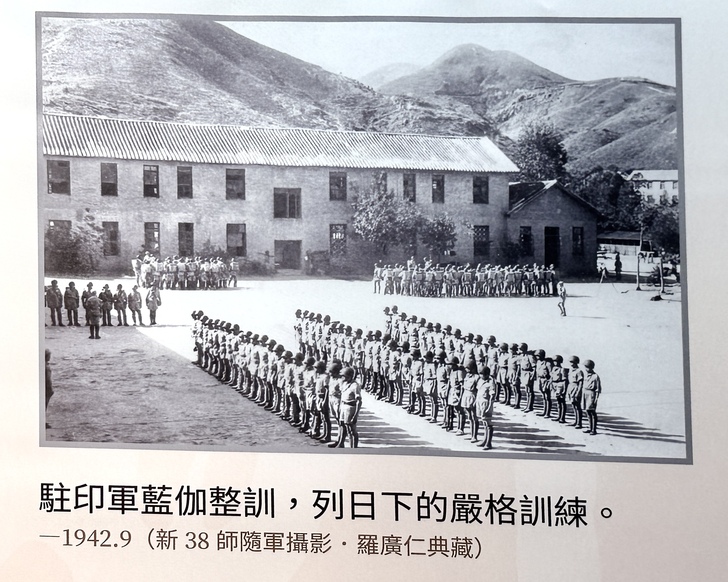

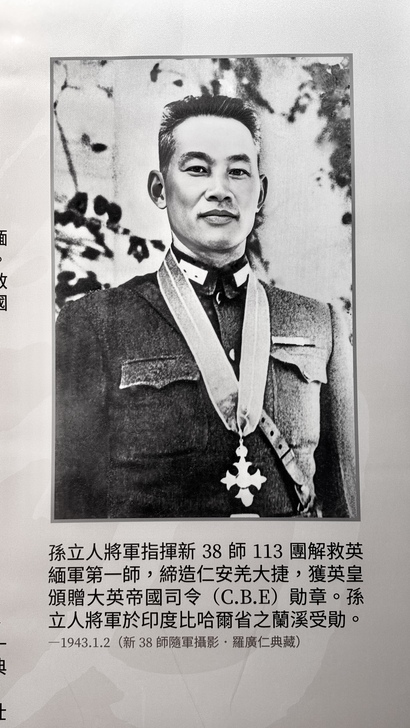

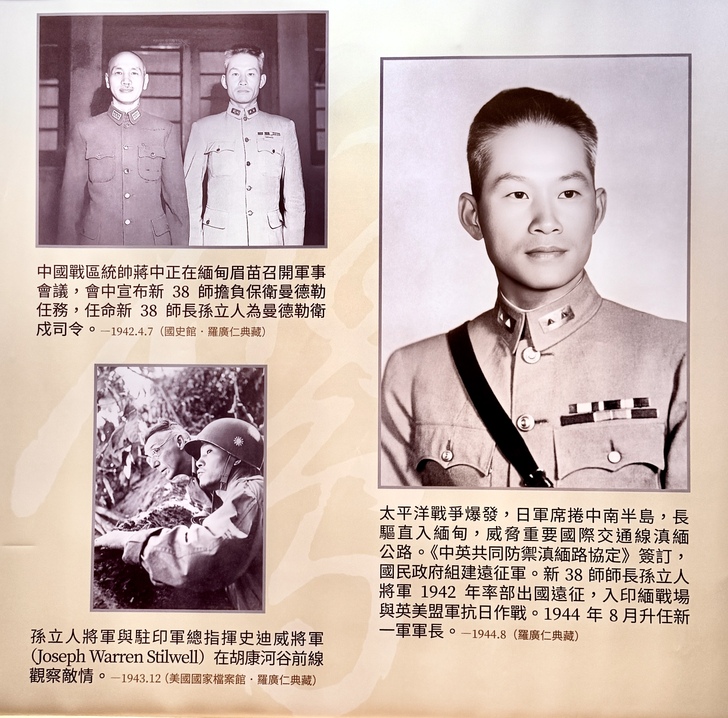

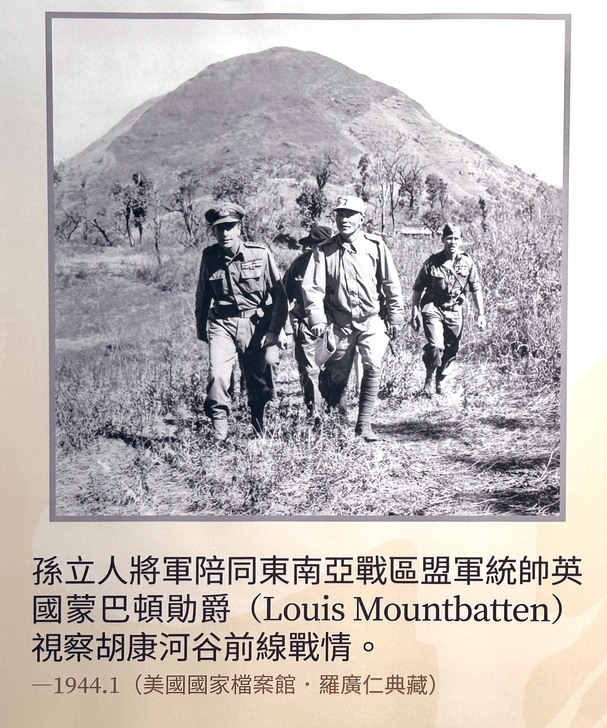

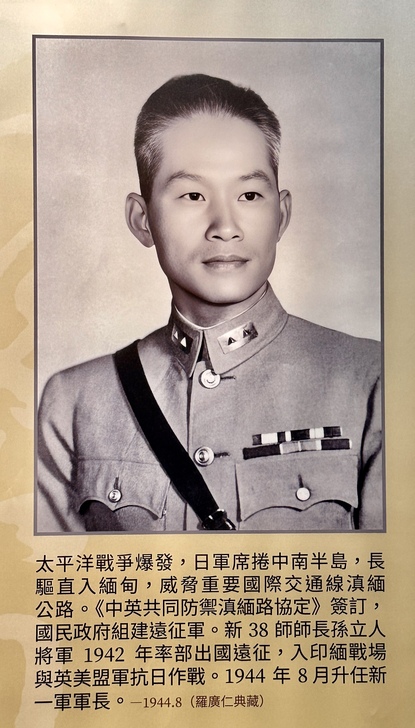

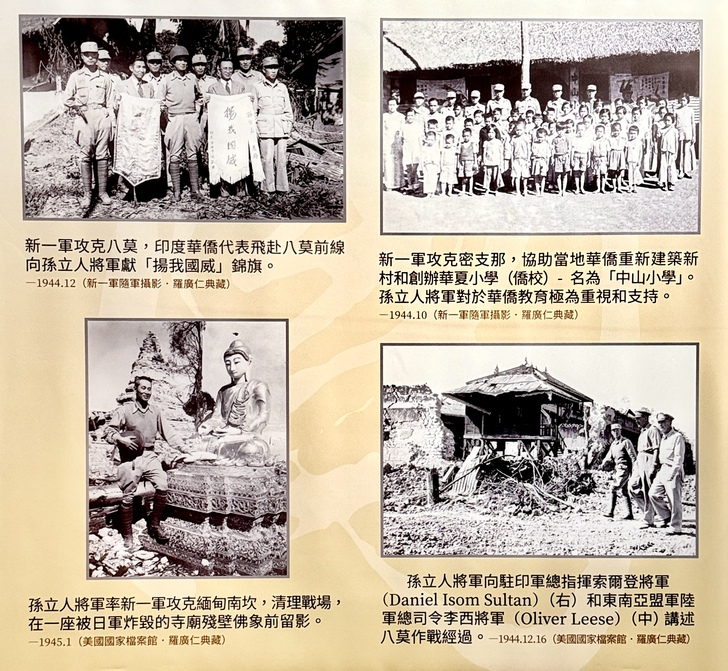

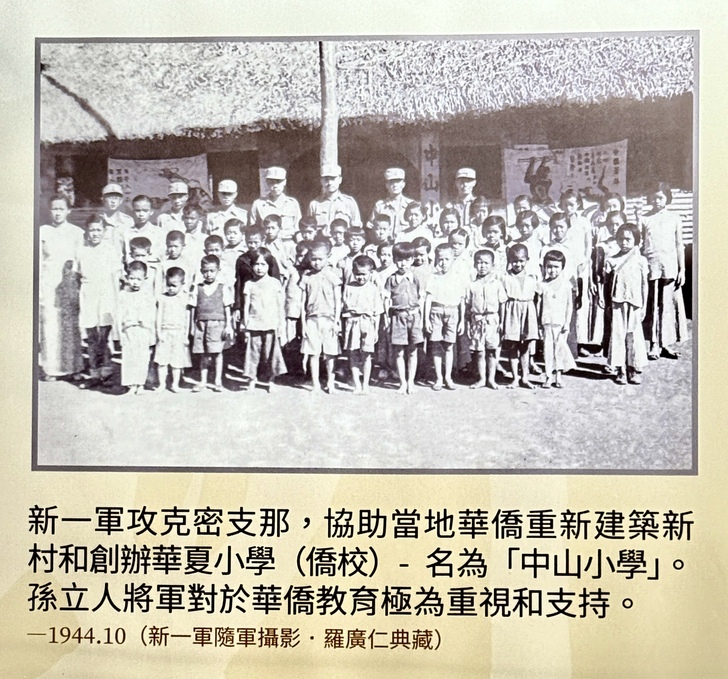

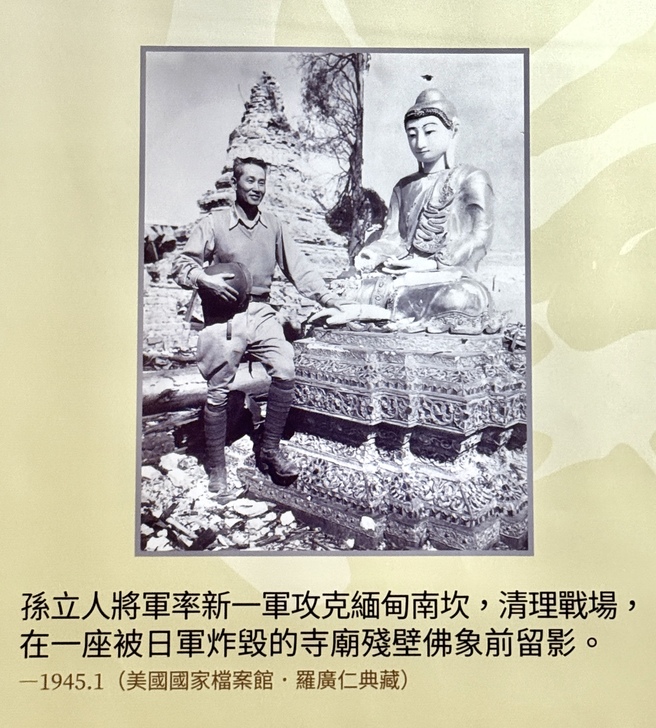

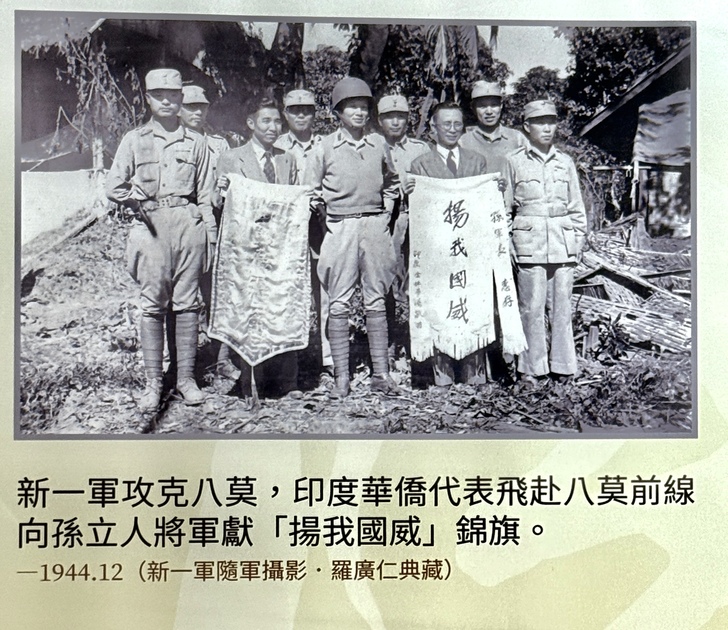

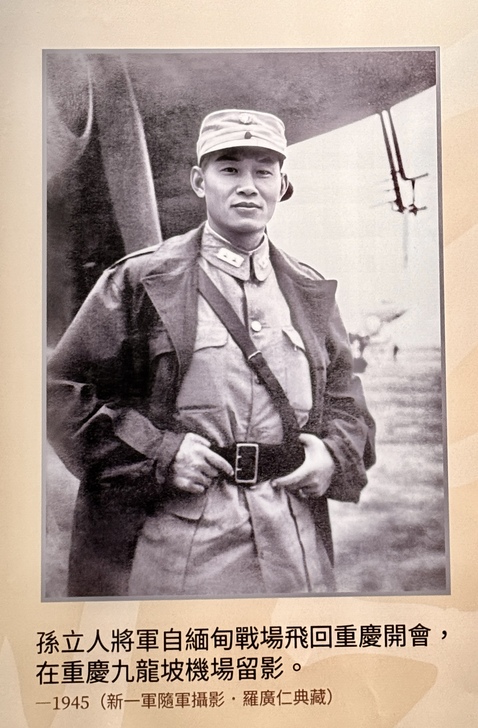

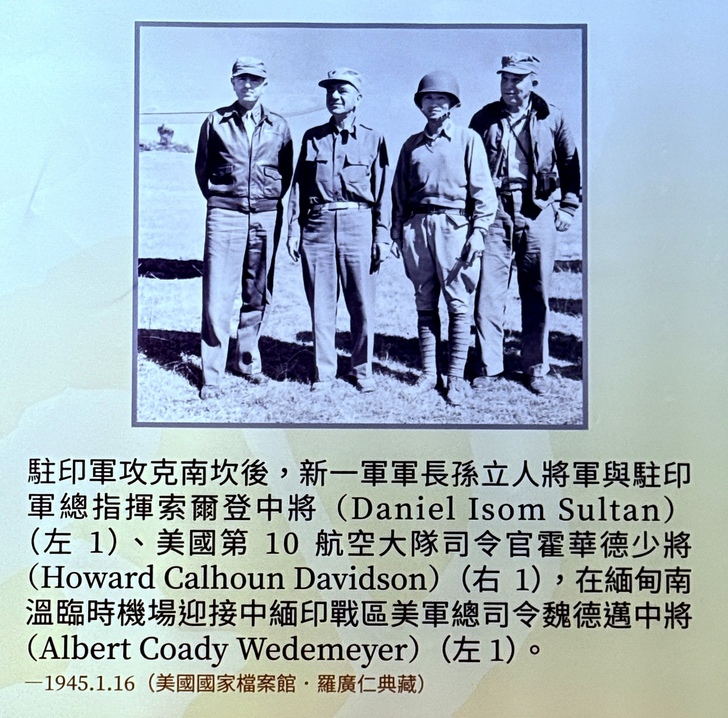

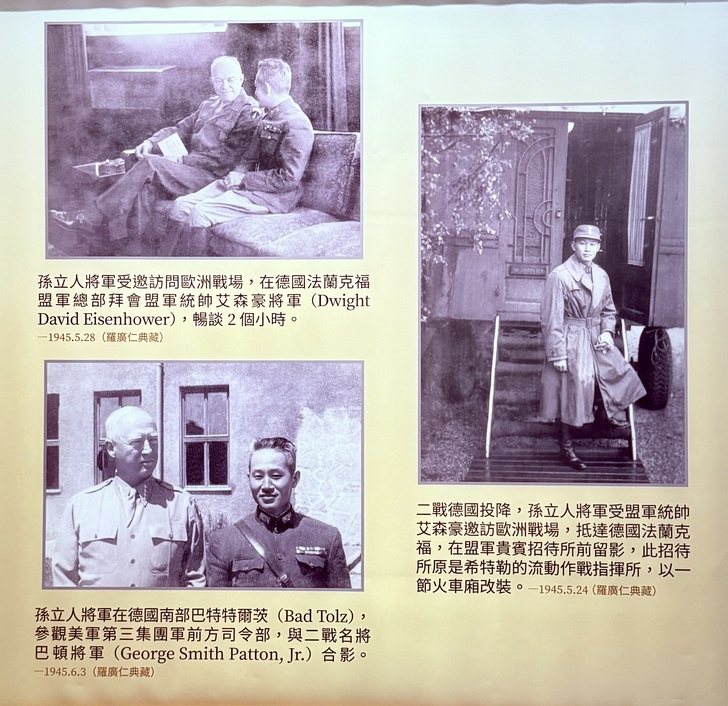

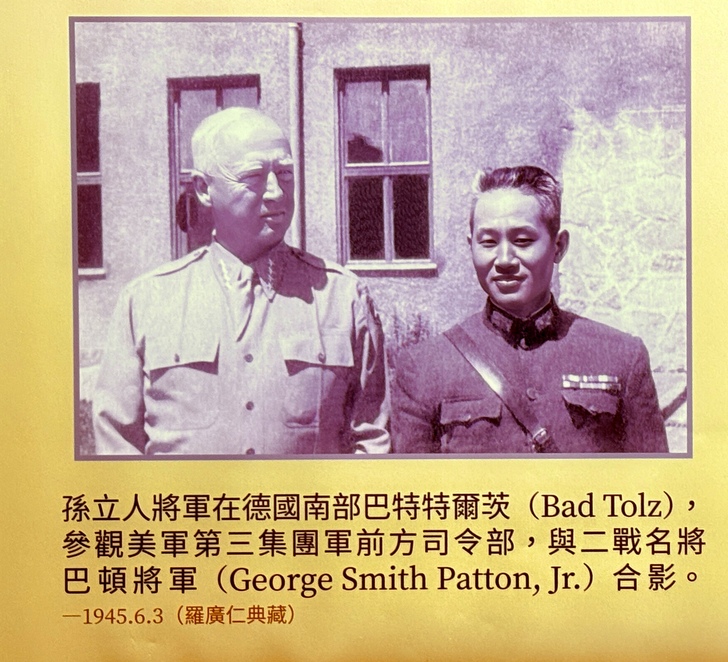

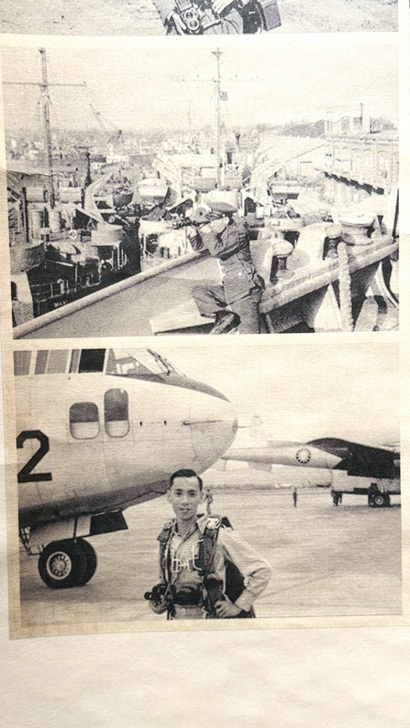

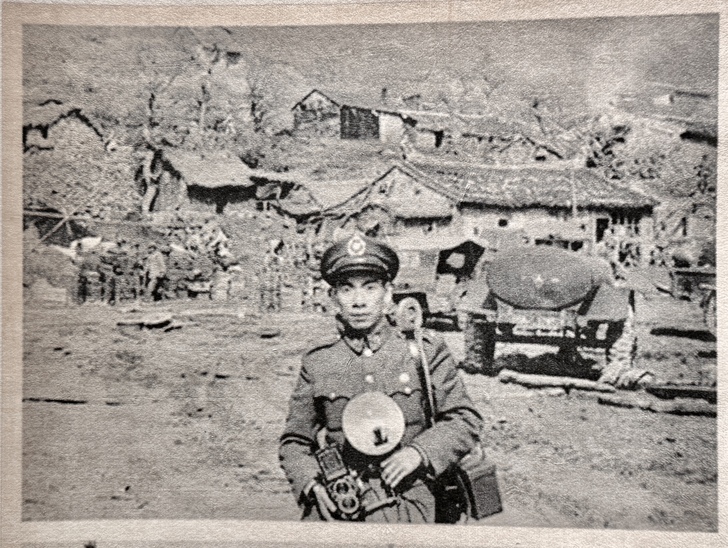

展出的104幀歷史照片,都是新一軍隨軍攝影與美軍攝影隊所拍攝,另有21張美國國家檔案照片,所拍攝內容均為孫立人將軍率領的陸軍第一軍在印度、緬甸戰場與同盟國並肩作戰的實況寫真,當時陸軍第一軍是駐印軍的主力部隊,又稱「藍鷹兵團」,其在印度、緬甸戰場的赫赫戰功,在第二次世界大戰期間揚威國際。

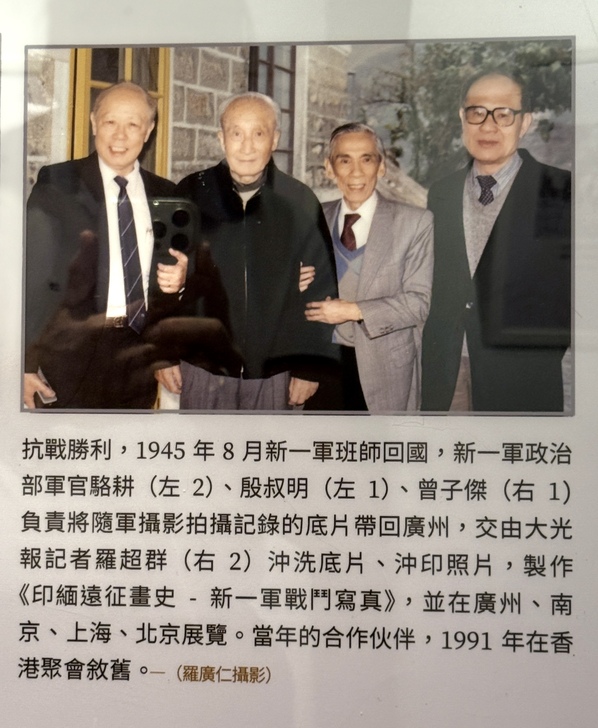

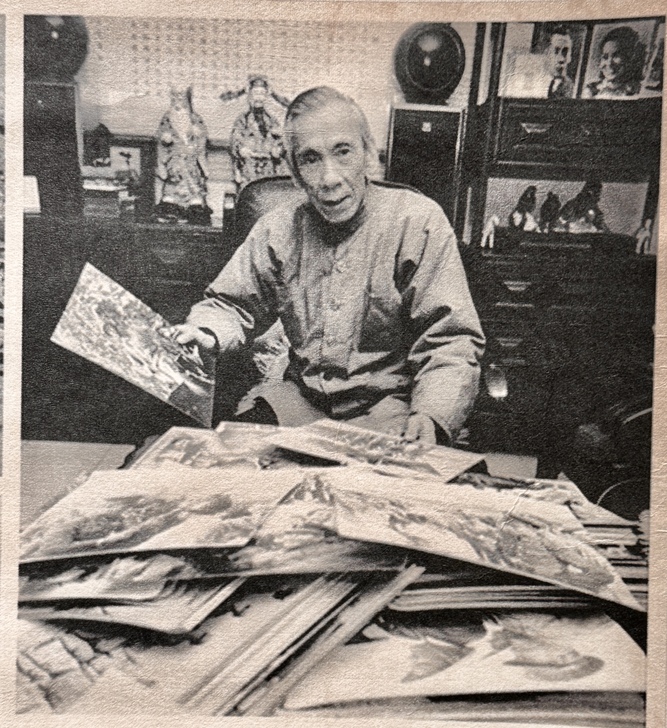

為了不讓這群曾以生命與榮譽,為世界點燃希望之光的中華民國國軍戰士被歷史掩埋了身影,民國34年(1945年)抗戰勝利時,新一軍在負責接收廣州受降之後,新一軍政治部軍官將從印緬戰場帶回的底片,委托廣州《大光報》記者羅超群先生沖印出照片,並在廣州、上海、南京和北京巡迴展。80年後,前廣州《大光報》記者羅超群先生的公子羅廣仁繼承先志,在「孫立人將軍官邸」策辦了這場「鷹揚國威~被遺忘的戰場、不可能的任務~紀念孫立人將軍逝世35週年」特展,父子倆相隔80年策辦了同一個特展,繼志承烈,交相輝映,人間美事。

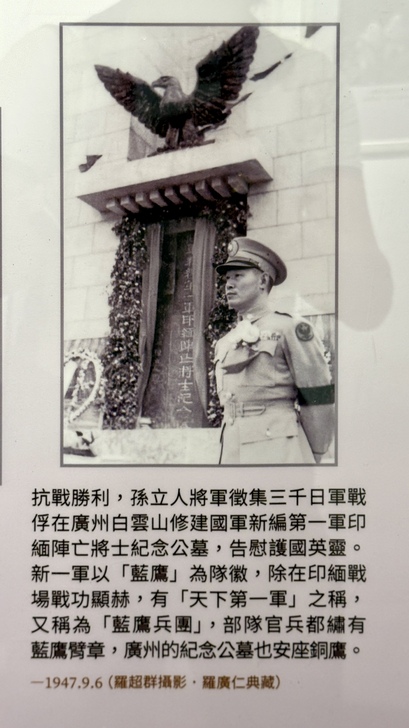

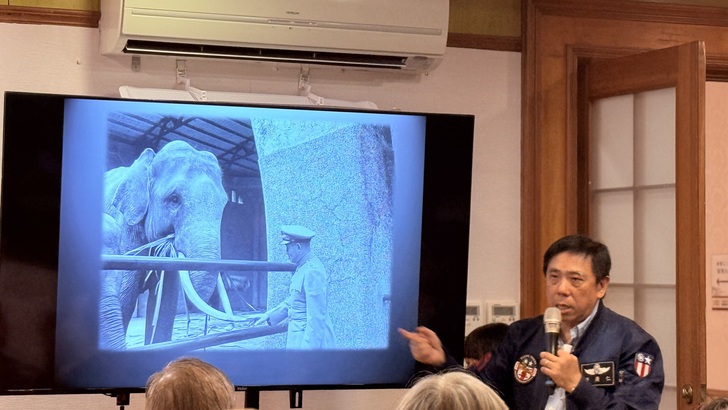

羅廣仁先生在開幕典禮的90分鐘報告中,我除了聆聽到其對各個展出照片的內容與人物的詳述之外,令我印象最深刻的是~孫立人將軍對在異域犧牲的國軍官兵的關切~無論如何一定要將這些為國捐軀戰士的遺骸運回中華民國安葬,所以新一軍建設了許多軍人公墓,尤其在1945年11月,抗戰勝利後,孫立人將軍徵集三千日軍戰俘,在廣州白雲山修建了「國軍新編第一軍印緬陣亡將士紀念公墓」,以告慰護國英靈。

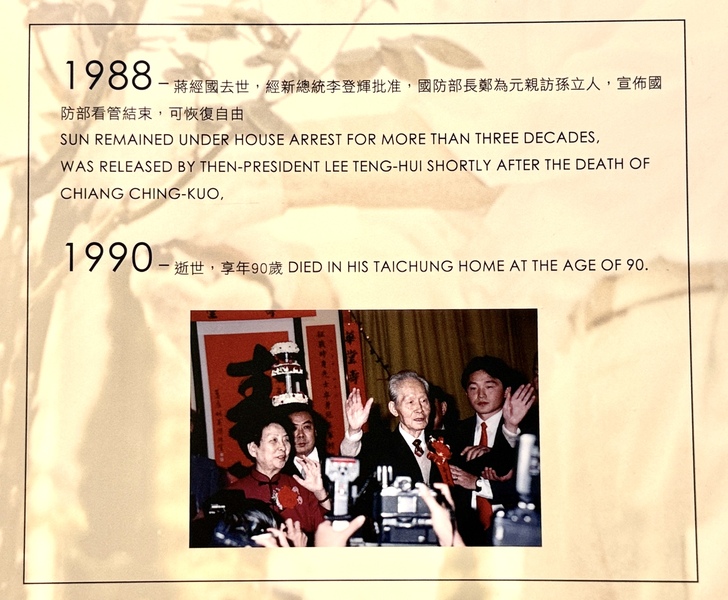

由於我個人對陸軍第一軍在印度、緬甸戰場與同盟國並肩作戰的戰史沒有研究,因此我請ChatGPT和Grok兩個AI就此問題提出簡報,其中避不開孫立人將軍在「孫立人案」被軟禁的事實,我以為輾轉看到的:中研院近史所檔案館的一場歷史檔案發表座談會中,歷史學家林桶法教授歸納了統帥蔣中正與孫立人將軍之間,兩位將帥一生一世關係的變化,林教授用了「用、信、疑、棄」四個階段來說明孫立人功業命運受蔣中正影響的過程,闡述的非常貼切。其中最關鍵的就是美國企圖掌控遷台以後中華民國的軍、政,其中軍的部分就是冀望於孫立人,致使孫立人將軍遭到疑、棄。不過,不管如何,至今依然還有這麼多人記得、懷念孫立人將軍,其在左傳「立德、立功、立言」三不朽事業中,孫立人將軍至少佔了前二項,其勳業堪稱不朽了。

壹、ChatGPT的整理:

ChatGPT 是由 OpenAI 開發的一款人工智能聊天機器人,自 2022 年 11 月 30 日推出以來,迅速成為全球最受歡迎的 AI 工具之一。它以自然語言處理(NLP)技術為基礎,能夠進行類似人類的對話,回答問題、生成文本,甚至執行多種任務。

以下是關於二戰期間中華民國陸軍第一軍孫立人將軍部隊在印度與緬甸戰場作戰的詳細介紹,涵蓋其戰史背景、主要戰役、戰果及國際影響:

一、背景與部隊編制

中華民國陸軍第一軍(俗稱「中國遠征軍」之一部分),是抗日戰爭期間被派遣至印度訓練與作戰的中國部隊,指揮官為孫立人將軍。孫立人畢業於美國維吉尼亞軍校,戰術眼光獨到,素以嚴明軍紀、英式訓練著稱。

主要編制:

• 第一軍屬於「中國遠征軍印緬部隊」,由美軍協助訓練與武裝。

• 主力部隊:新編第三十八師(孫立人任師長)、新編第二十二師、新編第三十師。

• 指揮系統上由美軍南亞戰區總司令史迪威(Joseph Stilwell)指揮。

二、印緬戰場概述

作戰地區:

• 印度阿薩姆省與曼尼普爾省

• 緬甸北部(孟拱、臘戍、密支那、八莫等地)

印緬戰場的重要性在於:它是中印緬戰略交通線(史迪威公路)的控制核心,若日軍占據緬北,將切斷中國與同盟國的聯繫。

三、重要戰役與戰果

1. 騰沖—臘戍戰役(屬滇緬公路戰線)

雖與孫部不同線,但為中國遠征軍在緬甸的重要戰役背景,戰後通往印度的後勤路線被逐步恢復。

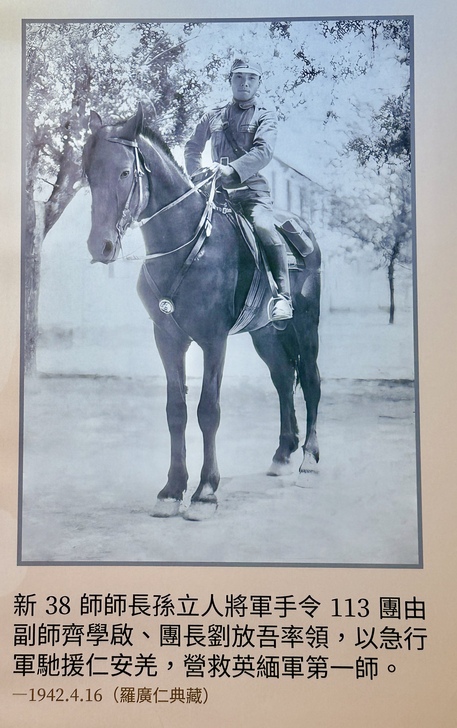

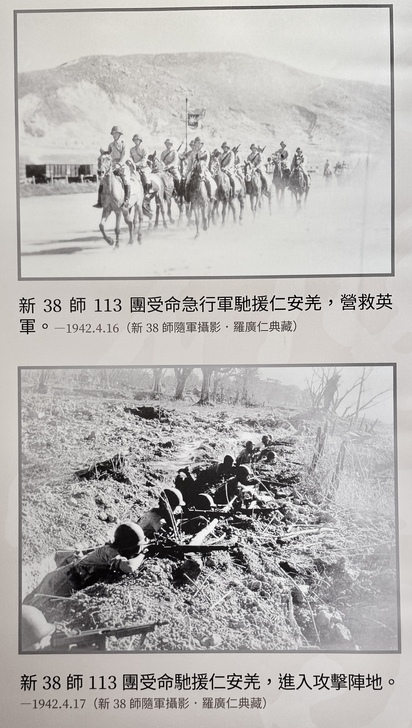

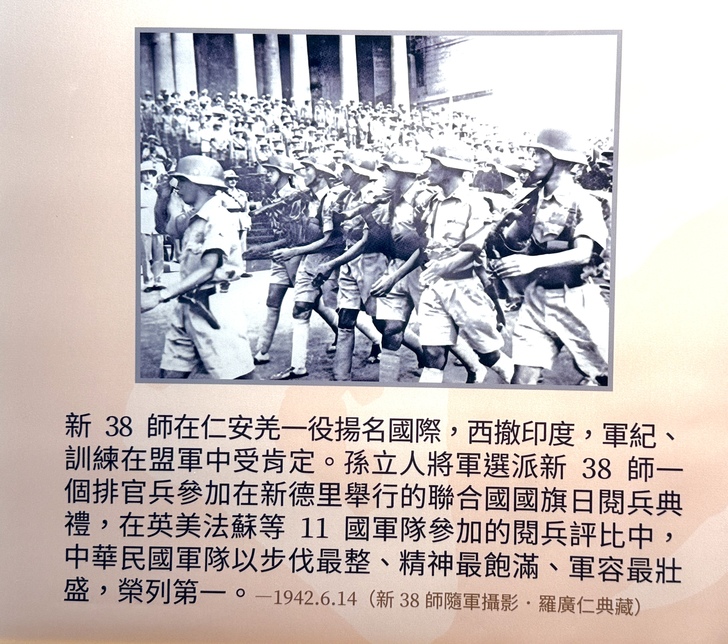

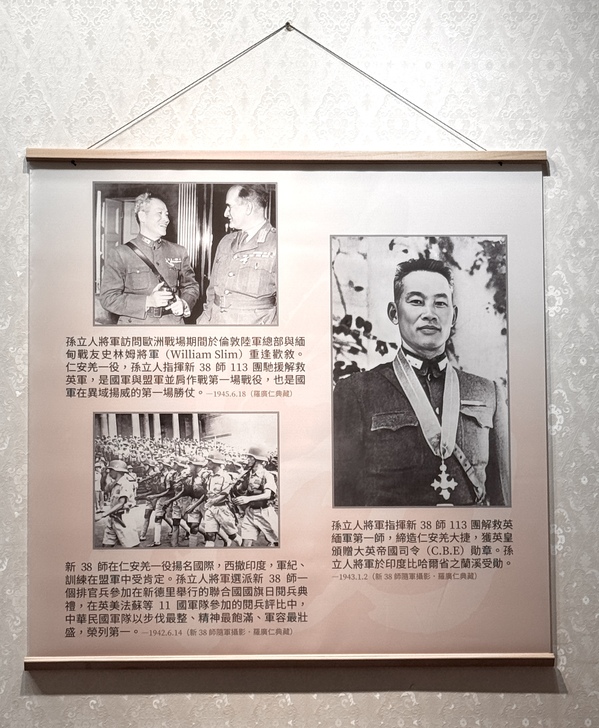

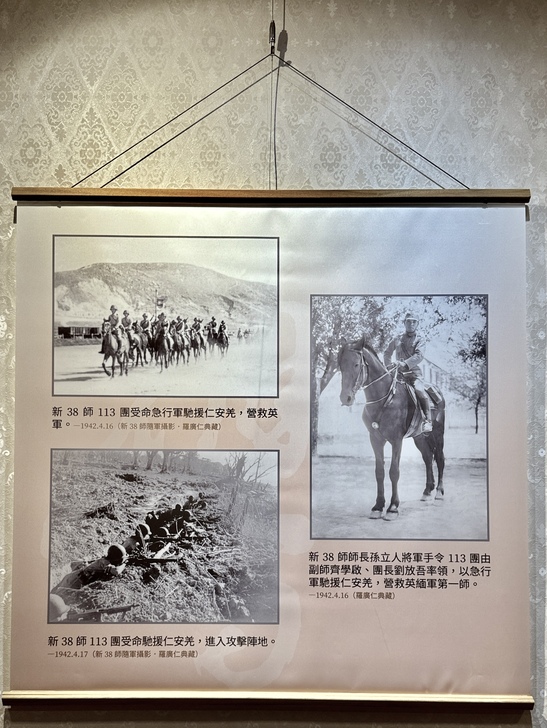

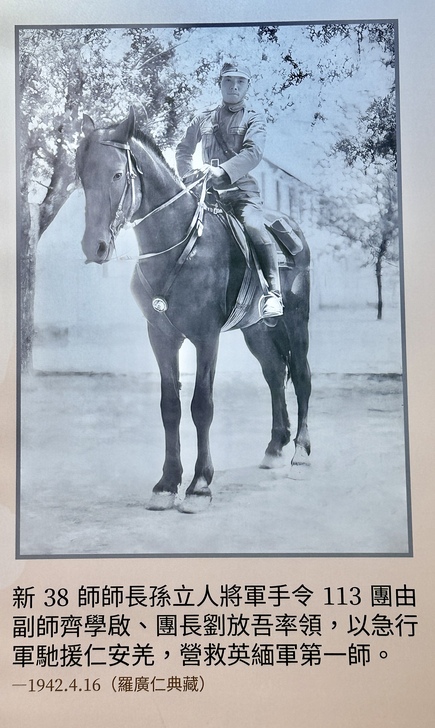

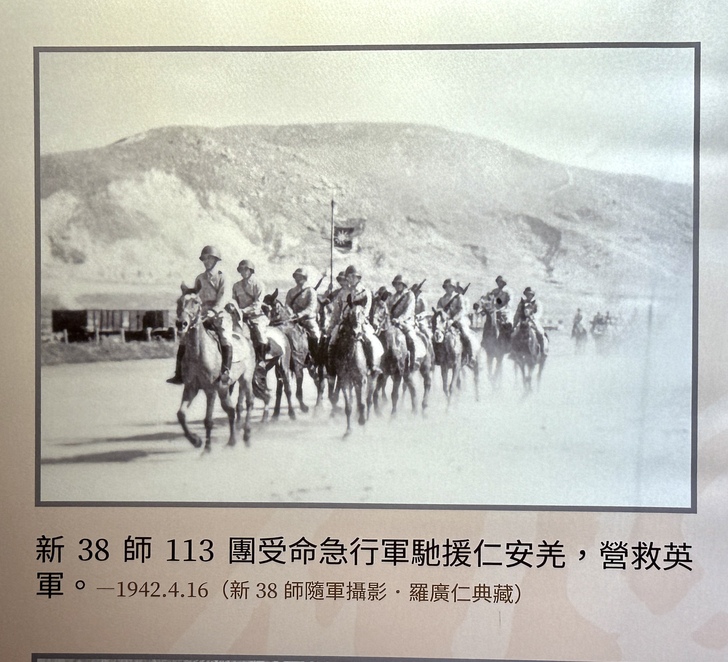

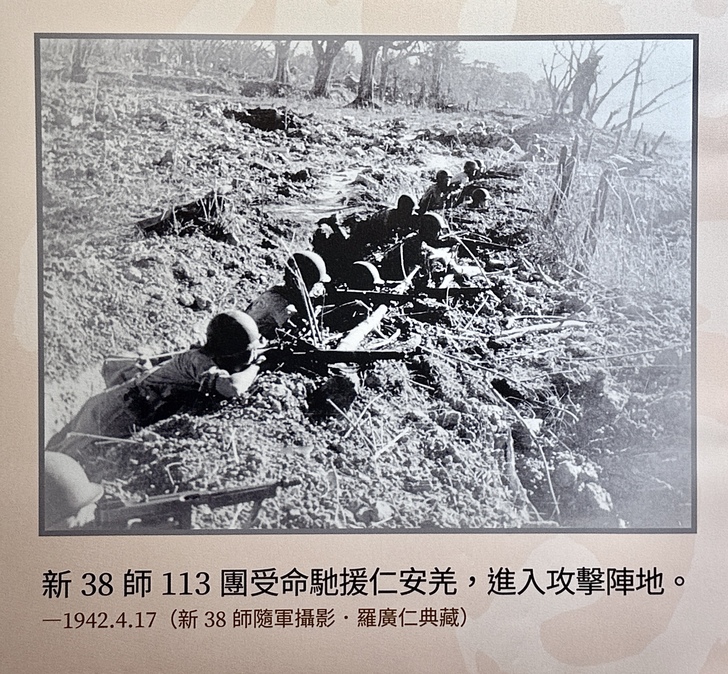

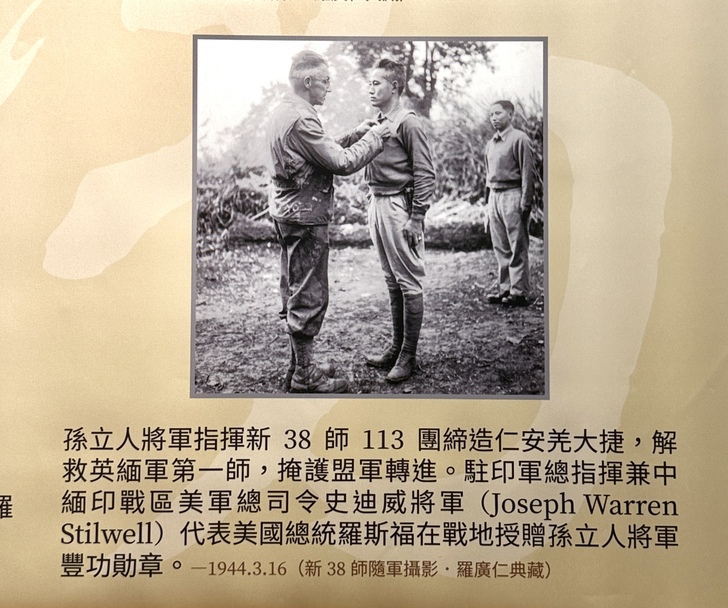

2. 仁安羌大捷(1942年4月)

• 直接指揮作戰的是113團劉放吾團長與副師長齊學啟。協調指揮英軍戰車與砲兵支援我軍作戰的是孫立人將軍。

• 解救了被圍英軍第77旅、婦孺醫護共7,000餘人。

• 為中國軍人首度救援歐洲軍隊的壯舉,國際聲譽大增。

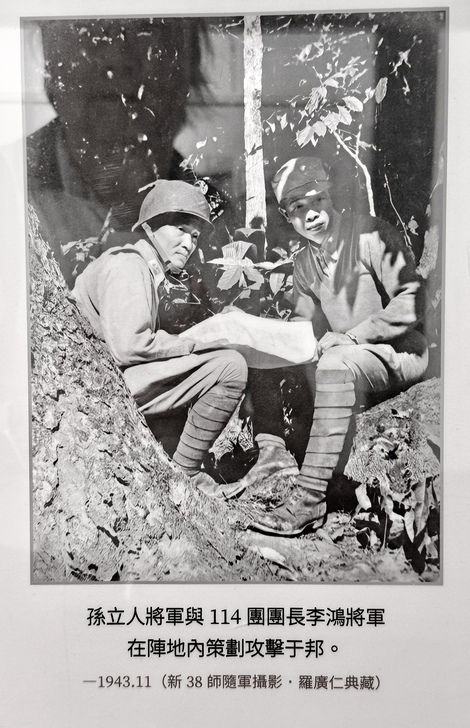

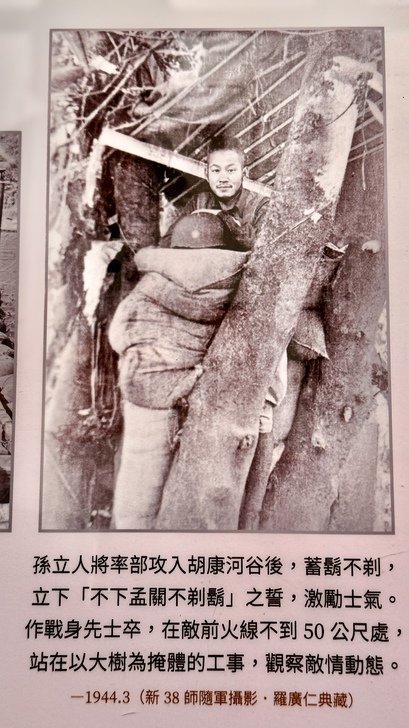

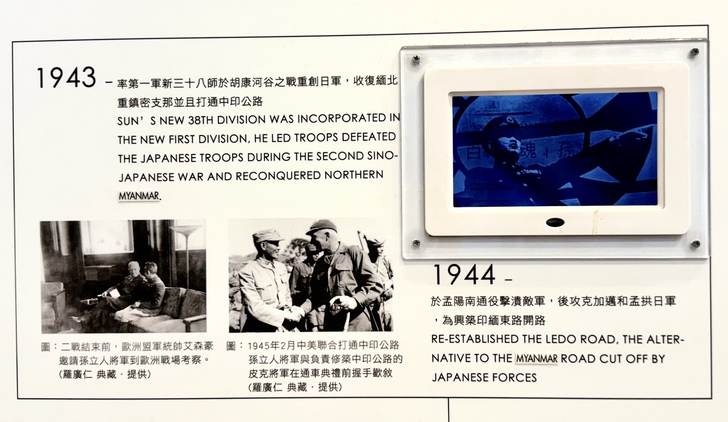

3. 胡康河谷攻勢(1944年)

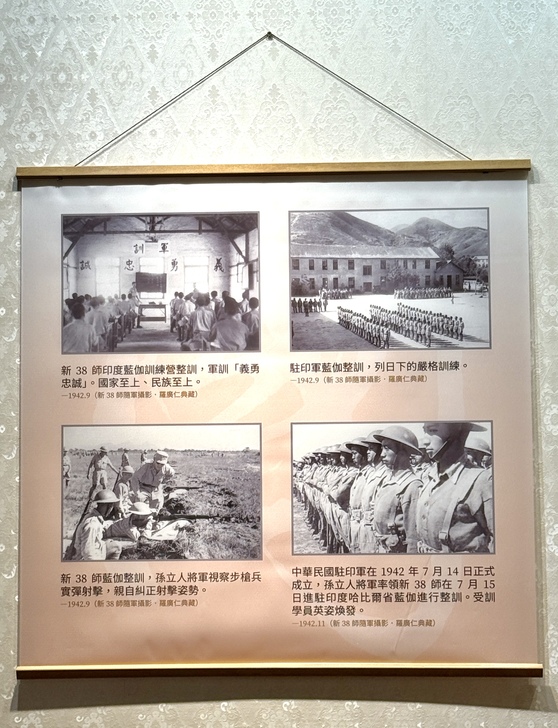

• 孫立人所部新38師進入印度後,在阿薩姆省完成美式訓練與現代化整編。

• 與英印軍聯合發動反攻緬北行動,自利多出發,穿越山林,苦戰胡康河谷。

• 在極端惡劣的環境下擊潰日軍第18師團,成功攻佔關鍵據點。

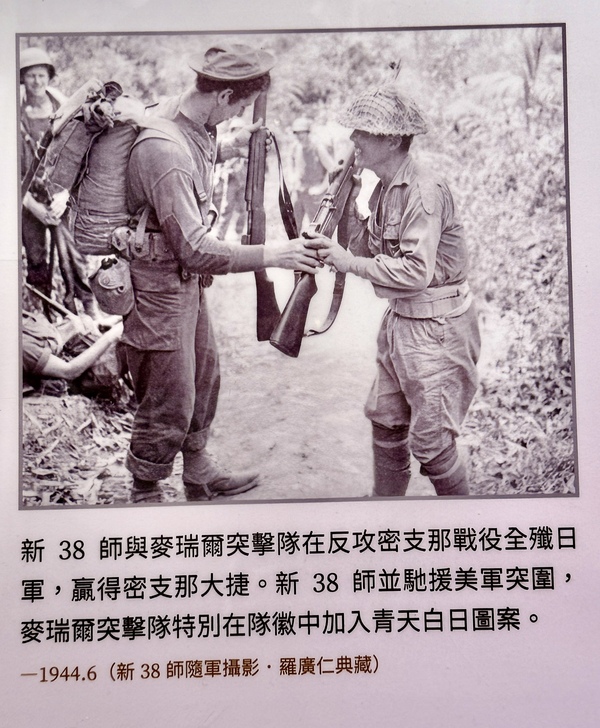

4. 密支那戰役(1944年6–8月)

• 此役為孫立人將軍的代表作。

• 中國新38師與美國瑪律騰特遣隊(Merrill’s Marauders)聯手,自叢林與河谷進攻密支那機場。

• 過程艱辛,持續約80天,7月攻下機場,8月全城淪陷。

• 密支那為日軍交通要道及航空樞紐,攻陷後,美軍能建設機場、補給中國、恢復空中運輸。

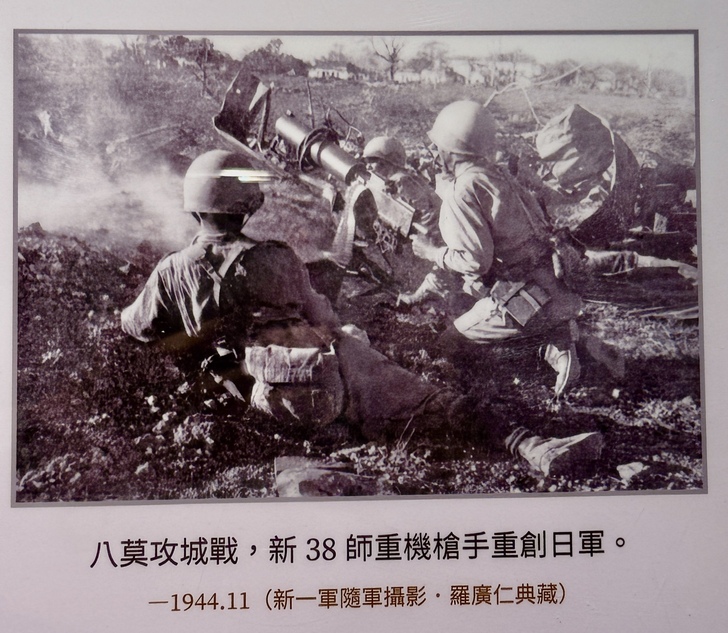

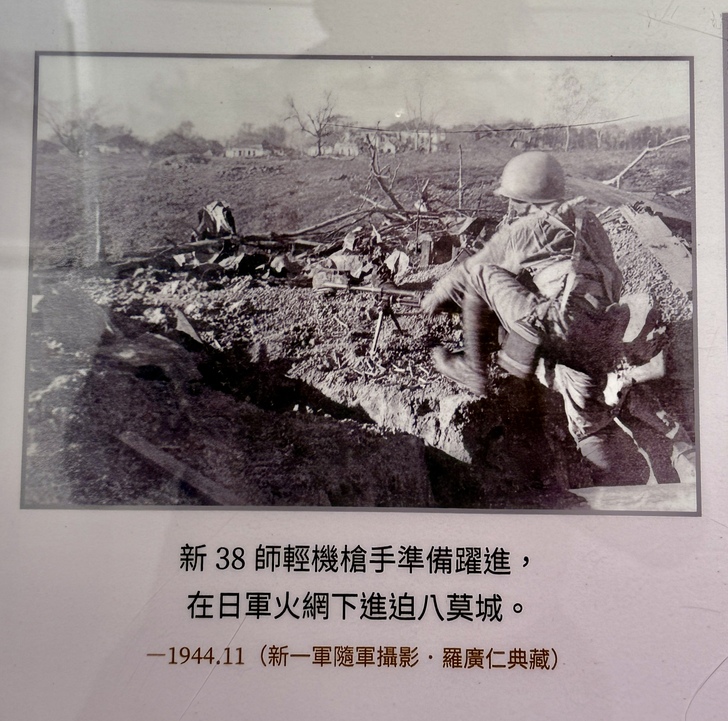

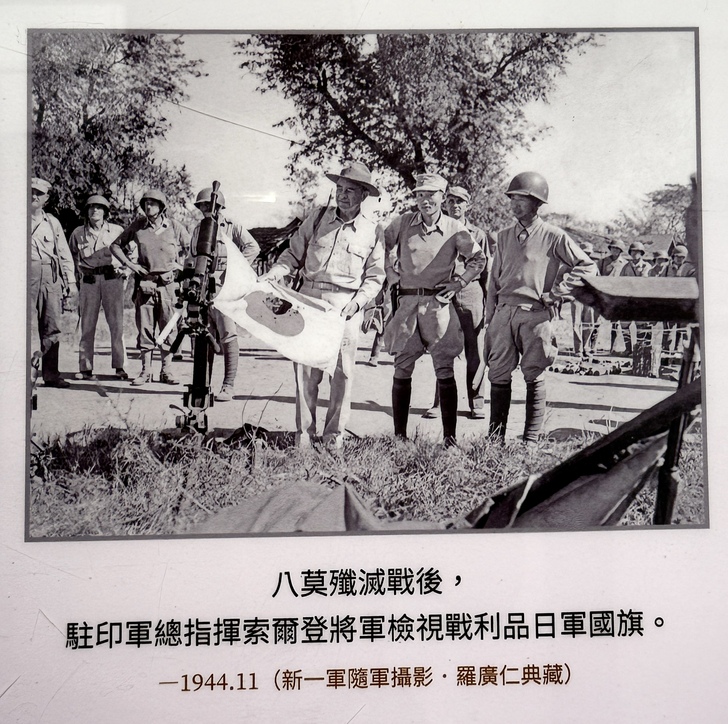

5. 八莫與臘戍戰役(1944–1945)

• 繼密支那後,孫部與英軍協力南下,掃蕩緬北殘敵。

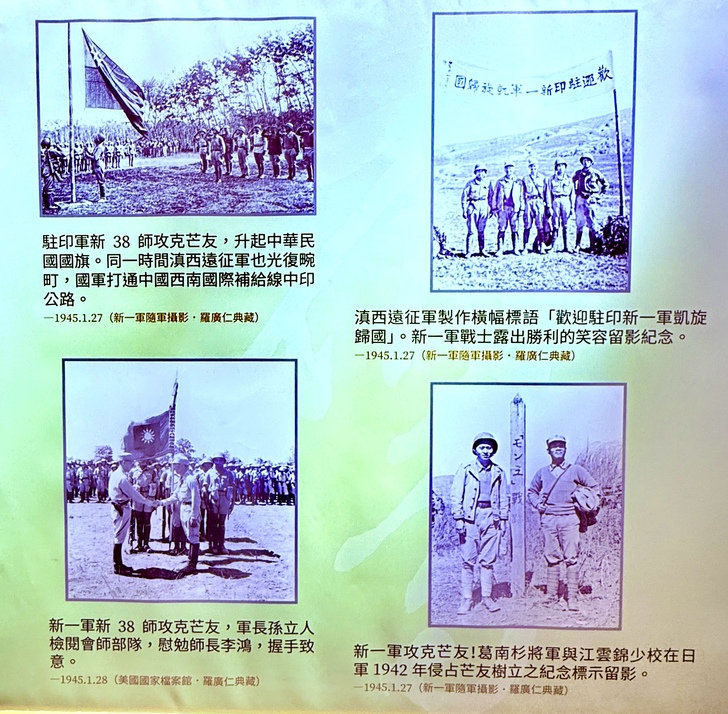

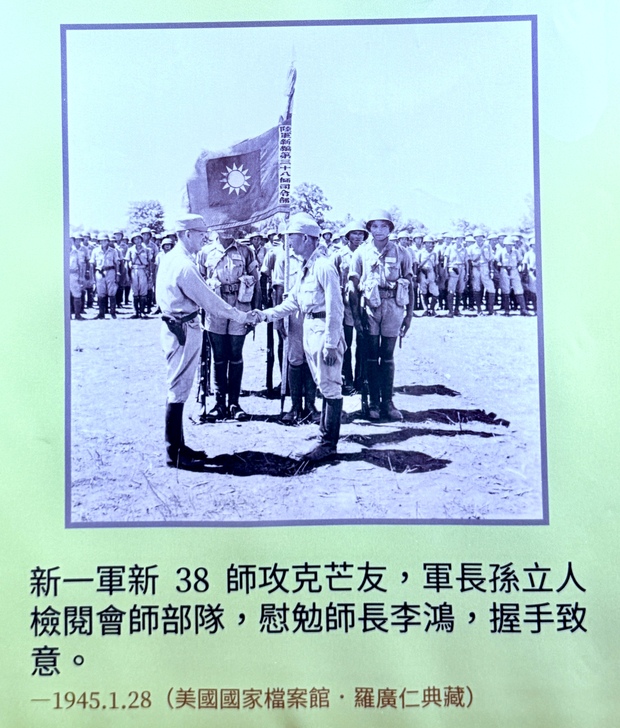

• 八莫、臘戍、芒友等地相繼光復,成功打通史迪威公路。

• 至此,中印緬交通線基本恢復,成為中國抗戰後勤命脈。

四、軍紀與訓練

孫立人治軍嚴謹,重視士兵福祉與紀律。

• 被英美盟軍稱為「東方隆美爾(Rommel of the East)」。

• 新38師軍紀嚴整,屢獲英軍高度評價。

• 印度、緬甸平民尊稱中國士兵為「有紀律的戰士」。

五、戰後國際反應與影響

國際地位提升:

• 中國部隊在緬北戰場表現傑出,美英高度肯定,提升了中國抗戰盟國的形象。

• 孫立人更成為國際知名將領,曾被提名為遠東戰區盟軍總司令候選人之一。

同盟合作典範:

• 孫部與英印軍、美軍游擊隊良好協作,成為中外聯合作戰成功範例。

• 孫立人亦被認為是推動中國軍隊現代化的重要人物。

政治遺憾:

• 抗戰勝利後,孫立人因政治立場與蔣中正不合,最終被架空並遭軟禁。

• 然而他在緬甸的軍功,仍為歷史與軍事學界所高度評價。

六、總結

孫立人所部在印度、緬甸戰場的表現,為中國遠征軍在國際戰場上的高光時刻:

戰役 時間 成果

胡康河谷攻勢 1944年初 擊潰日軍18師團,收復戰略高地

密支那戰役 1944年夏 攻佔緬北重鎮與機場,打通空中航線

八莫-臘戍戰役 1945年初 掃蕩緬北日軍,打通史迪威公路

這些勝利有效支援了中國本土戰場,也改寫了中國在國際盟軍中的地位。

貳、Grok 的整理:

Grok最大的特色之一,就是能即時讀取X(前身為Twitter)上的公開貼文,並搭配網路上的資訊,快速回應熱門話題。 這讓它在面對時事、流行趨勢或突發新聞時,能提供比一般AI 更即時的內容。

中華民國陸軍第一軍在孫立人將軍指揮下,於二戰期間的印度與緬甸戰場(滇緬戰役,1942-1945年)與同盟國並肩作戰,表現卓越,尤其在仁安羌戰役、密支那戰役等關鍵戰役中,為打通滇緬公路、支援盟軍對日作戰做出重要貢獻。以下詳述其作戰實況、重要戰役、戰爭成果及國際反應。

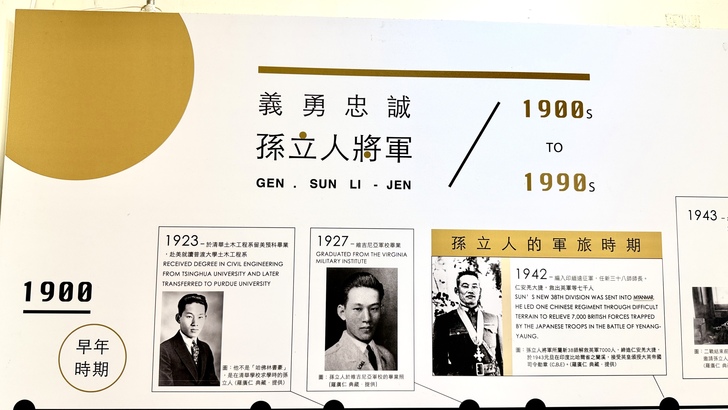

一、背景與孫立人第一軍概況

孫立人(1900-1990),字撫民,號仲能,畢業於美國維吉尼亞軍校,擁有西方軍事訓練背景,是中華民國陸軍中少數非黃埔軍校出身的高級將領。他以嚴格訓練、現代化戰術聞名,其部隊被譽為「天下第一軍」。1942年,孫立人任國民革命軍新編第三十八師師長,後升任新編第一軍軍長,率部參與滇緬戰場,與英軍、美軍等盟軍協同作戰,對抗日軍在緬甸的侵略。

新編第一軍(New First Army)主要由新編第三十八師和新編第三十師組成,後擴編納入第五十師,成為中國遠征軍的核心力量。該軍裝備較佳,接受美軍訓練與援助,戰鬥力在國軍中名列前茅。滇緬戰場是二戰亞洲戰區的重要組成部分,涉及打通滇緬公路(連接中國雲南與緬甸,延伸至印度雷多,作為中國戰區的補給生命線)以及阻止日軍進攻印度。

二、重要戰役

孫立人所部在滇緬戰場參與了多場關鍵戰役,以下按時間順序詳述:

1. 仁安羌戰役(Battle of Yenangyaung,1942年4月16-19日)

• 背景:1942年初,日軍迅速攻佔緬甸仰光,切斷滇緬公路,英軍與中國遠征軍在緬甸陷入困境。英軍第一師及裝甲第七旅約7000人,在仁安羌油田被日軍第33師團包圍,連同500多名記者、傳教士等西方人士,處境危急。

• 作戰經過:孫立人率新編第三十八師(約7000人)奉命救援。他以寡敵眾,採取靈活機動戰術,迅速突破日軍防線,於4月19日成功解救被圍英軍及平民。孫立人部以精準火力、夜間突襲和側翼包抄戰術,重創日軍,迫使其撤退。

• 戰爭成果:

• 成功救出英軍7000餘人及500多名西方記者、傳教士,保住英軍主力。

• 國軍傷亡約300人,日軍傷亡約1200人,繳獲大量裝備。

• 仁安羌戰役是中國遠征軍首次在國際戰場上展現戰鬥力,扭轉了盟軍在緬甸的頹勢。

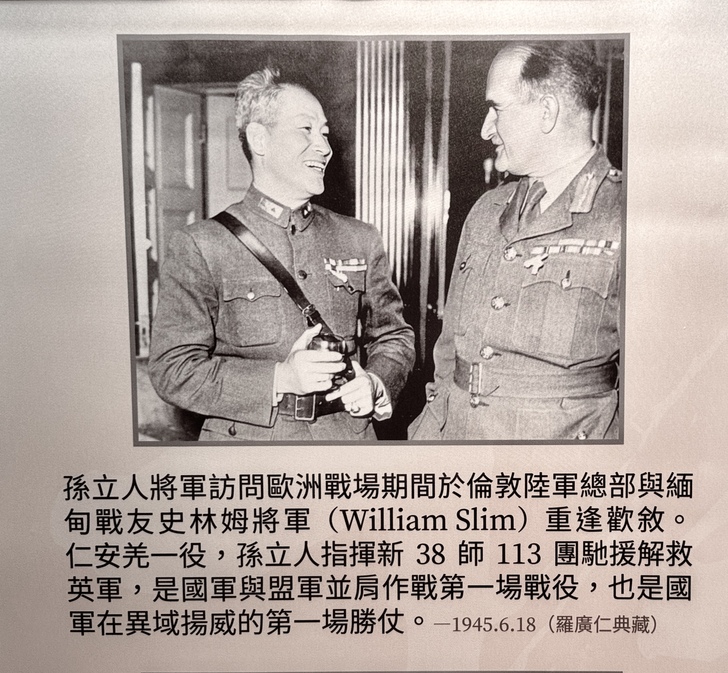

• 國際反應:

• 英軍司令威廉·斯利姆(William Slim)高度讚揚孫立人,稱其為「傑出的戰場指揮官」。英國政府授予孫立人「大英帝國司令勳章」(CBE),這是二戰中少數授予亞洲將領的榮譽。

• 美國媒體廣泛報導,稱孫立人為「東方的隆美爾」(Rommel of the East),其部隊被譽為「天下第一軍」。

• 戰役提升了中國軍隊在盟軍中的聲望,增強了同盟國對中國戰區的信心。

補註:民國81年(1992)四月初,英國前首相柴契爾夫人在美國芝加哥會見時任一一三團上校團長的劉放吾將軍,她當面感謝老將軍五十年前在緬甸仁安羌解救英軍,美國總統布希也給劉將軍致感謝信。

民國103年(2014)六月,黃埔軍校九十週年閱兵活動,台上還有一位90多歲於當年仁安羌獲救的英軍上尉費茲派翠克(Gerald Fitzpatrick),直挺挺的向軍校生致敬。推特上,掛著中華民國國軍徽章,八月二十七日過世,高壽99歲,遺願「餘生是中華民國給的,過世後能以中華民國國旗覆棺」。國防部協助九月二十日出殯,由四名軍官擔任覆旗官。

中國遠征軍以寡擊眾的輝煌戰果,被一一三團救出來的各國記者,都以自己的親身經歷,如實報道中華民國國軍英勇無比,戰勝七倍於己的敵人的經過,轟傳世界,英雄們的光榮戰績,永載史冊、名留青史。

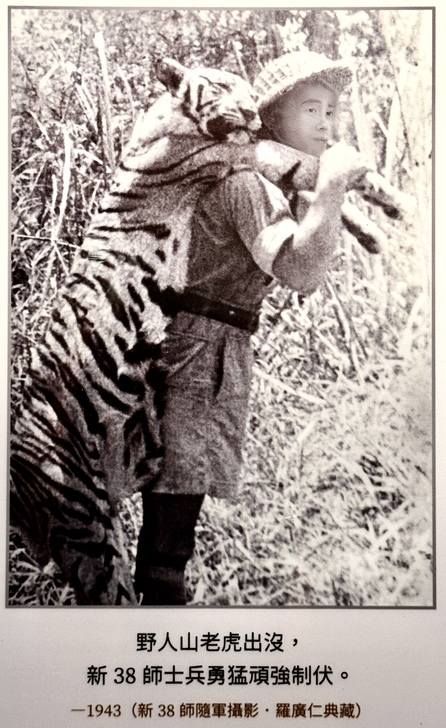

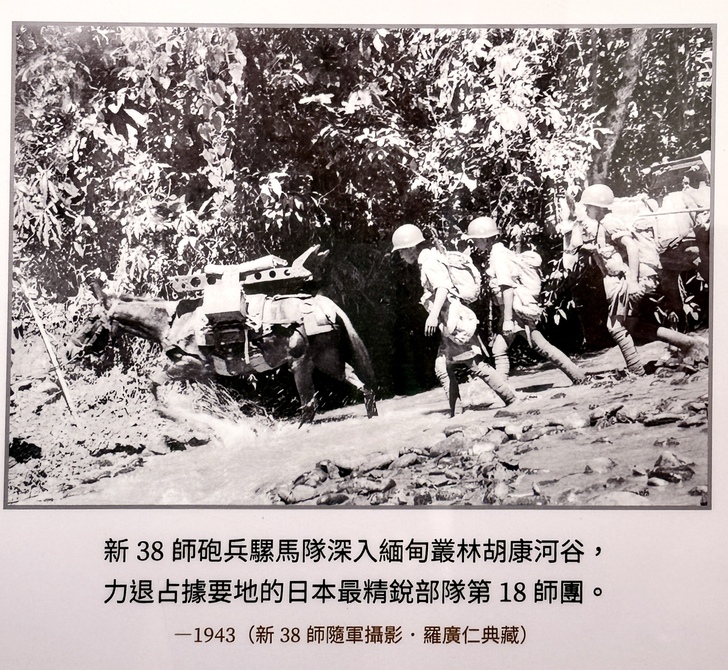

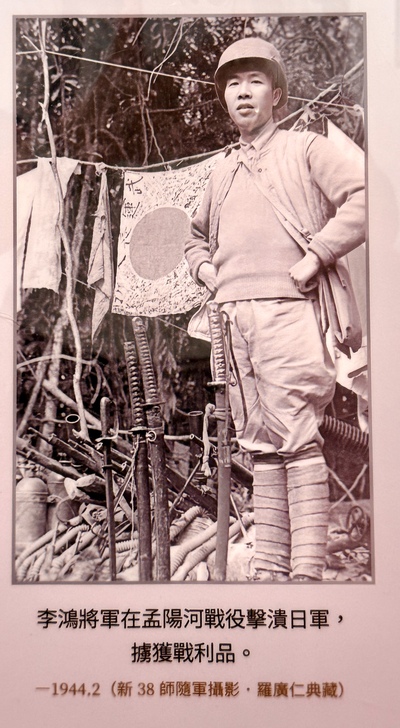

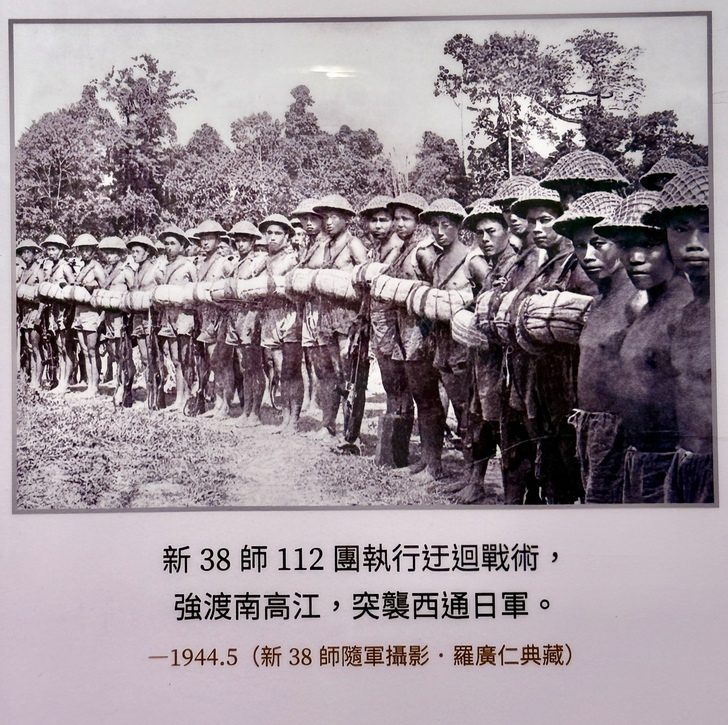

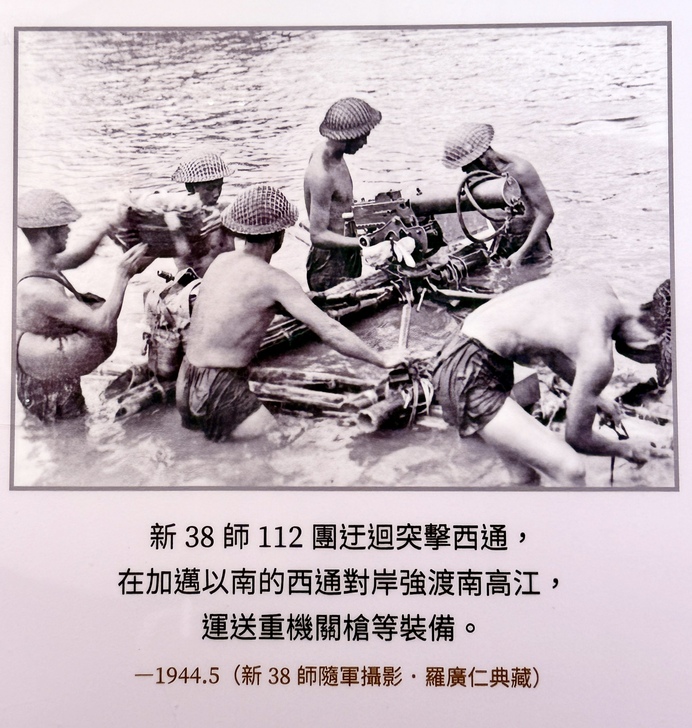

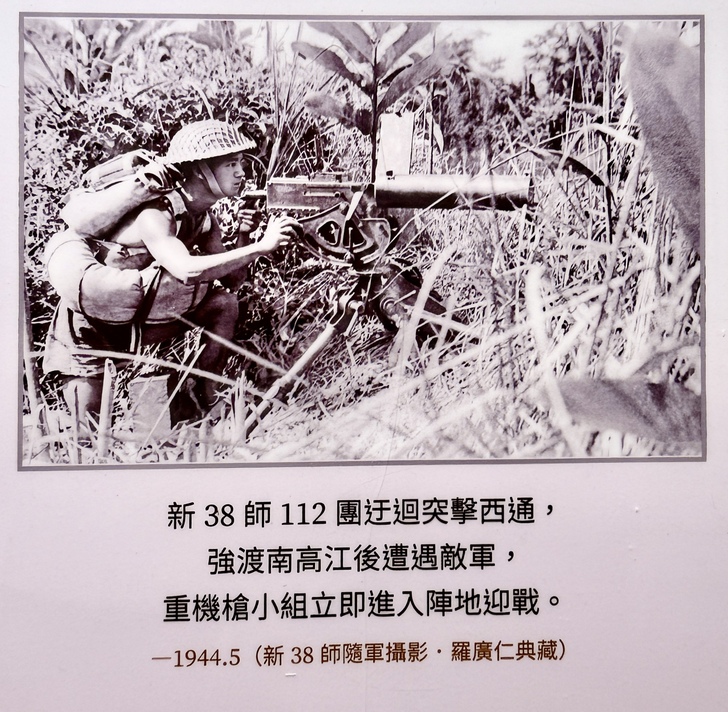

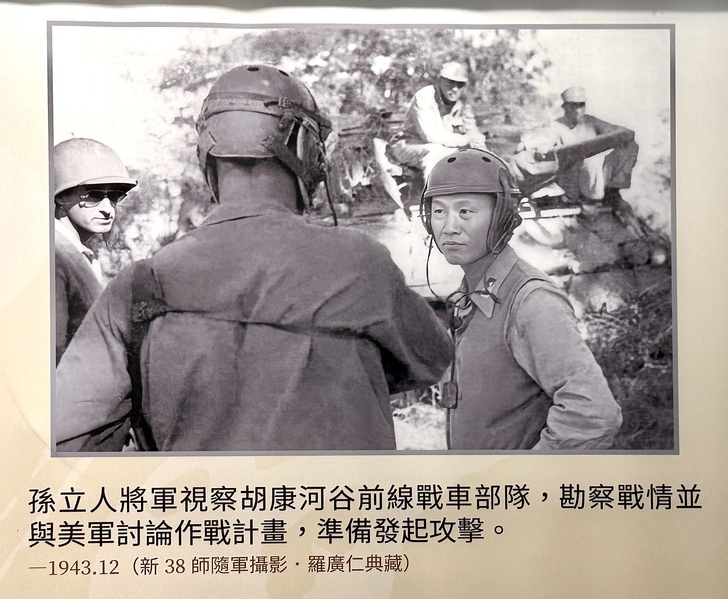

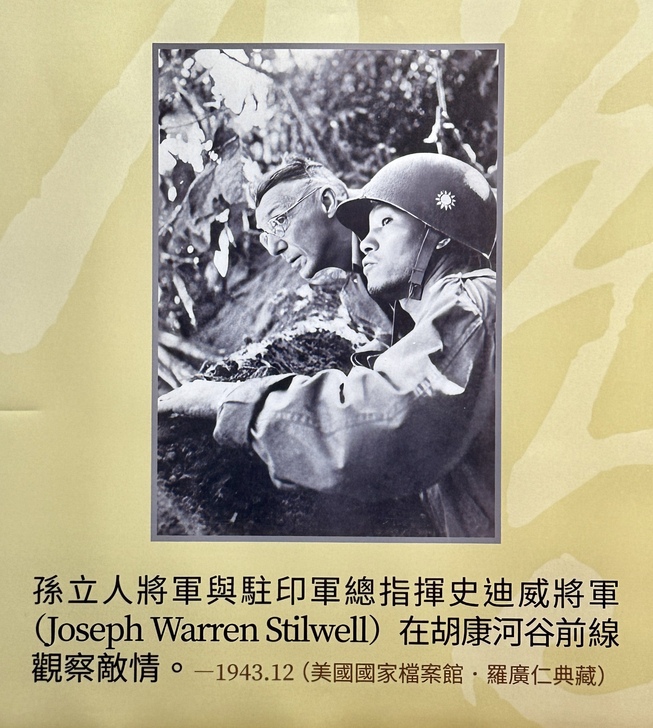

2. 胡康河谷戰役(Hukawng Valley Campaign,1943年10月-1944年3月)

• 背景:1943年,盟軍發起反攻,計劃收復緬北並修築中印公路(雷多公路)。孫立人新編第一軍(新38師與新30師)在美軍約瑟夫·史迪威(Joseph Stilwell)指揮下,進攻胡康河谷,清除日軍第18師團。

• 作戰經過:

• 孫立人採用美式訓練與裝備,結合叢林戰術,率部穿越胡康河谷的原始叢林,與日軍展開激烈戰鬥。

• 運用火力壓制與側翼包抄,逐步殲滅日軍據點,特別是大洛(Taro)與馬加陽(Maingkwan)等地的戰鬥,展現了新第一軍的協同作戰能力。

• 孫立人注重士兵訓練與後勤,確保部隊在惡劣環境下保持戰鬥力。

• 戰爭成果:

• 殲滅日軍第18師團一部,擊斃約4000名日軍,國軍傷亡約2000人。

• 收復胡康河谷,為後續進攻密支那奠定基礎。

• 戰役中,新第一軍與美軍「梅里爾突擊隊」(Merrill’s Marauders)密切配合,展現了盟軍協同作戰的典範。

• 國際反應:

• 史迪威稱讚新第一軍為「盟軍中最精銳的部隊之一」,孫立人的戰術被美軍作為叢林戰的範例。

• 戰役成果增強了盟軍對中國遠征軍的信任,美國加大對中國戰區的軍事援助。

3. 密支那戰役(Siege of Myitkyina,1944年5月-8月)

• 背景:密支那是緬北戰略要地,控制滇緬公路與雷多公路的交匯處。盟軍計劃奪取密支那,切斷日軍補給線。孫立人新第一軍與美軍、英軍聯合作戰。

• 作戰經過:

• 孫立人率新第一軍與美軍突擊隊秘密穿越叢林,突襲密支那機場,於1944年5月17日佔領機場,切斷日軍空運補給。

• 隨後圍攻密支那城,與日軍展開長達兩個多月的拉鋸戰。孫立人採用圍困與火力壓制戰術,逐步削弱日軍防守。

• 面對日軍頑強抵抗與惡劣天氣,孫立人親臨前線指揮,鼓舞士氣,確保攻勢不懈。

• 戰爭成果:

• 1944年8月3日,盟軍攻克密支那,殲滅日軍約3000人,繳獲大量物資。

• 國軍傷亡約4000人,但成功打通雷多公路,為中國戰區運送援華物資提供了關鍵通道。

• 密支那是滇緬戰場的轉折點,重創日軍在緬北的防線。

• 國際反應:

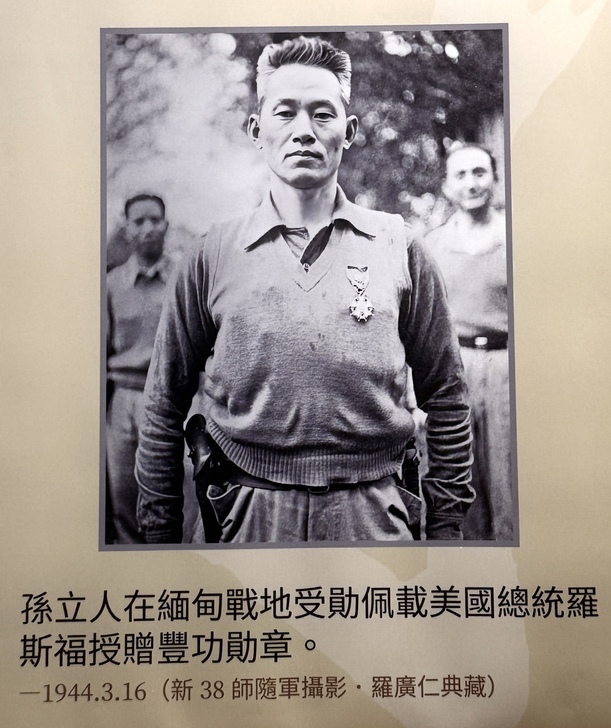

• 美國總統羅斯福親自致電蔣介石,讚揚新第一軍的英勇表現。

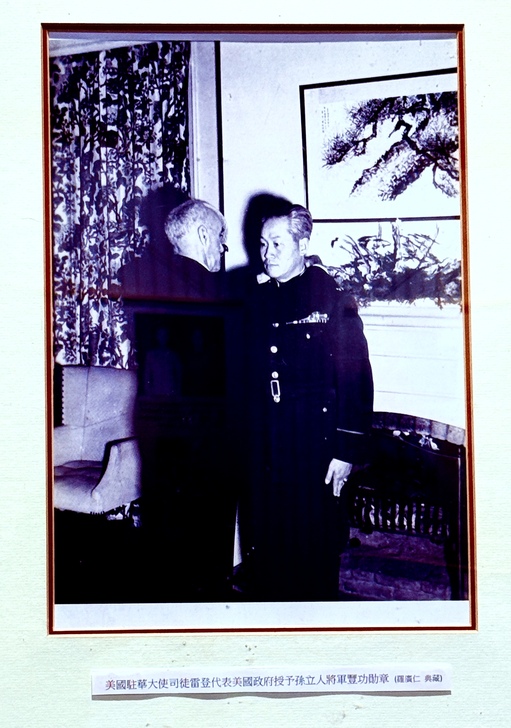

• 盟軍高層認為密支那戰役是亞洲戰場的重要勝利,孫立人獲美國頒發「自由勳章」(Legion of Merit)。

• 國際媒體報導了中國遠征軍的貢獻,提升了中華民國在同盟國中的地位。

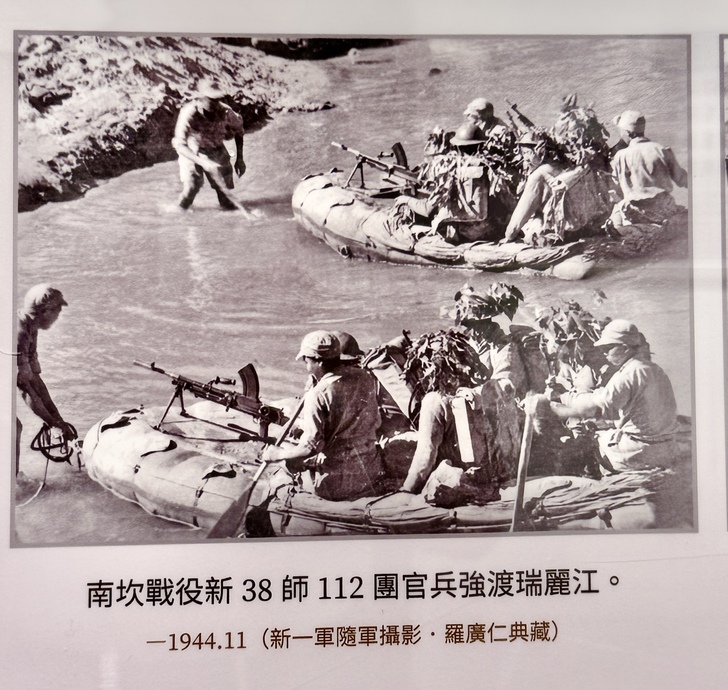

4. 其他戰役(1944-1945年)

• 喬克柏當戰鬥(Chokhpadang,1944年):新第一軍在喬克柏當擊退日軍,進一步鞏固雷多公路。

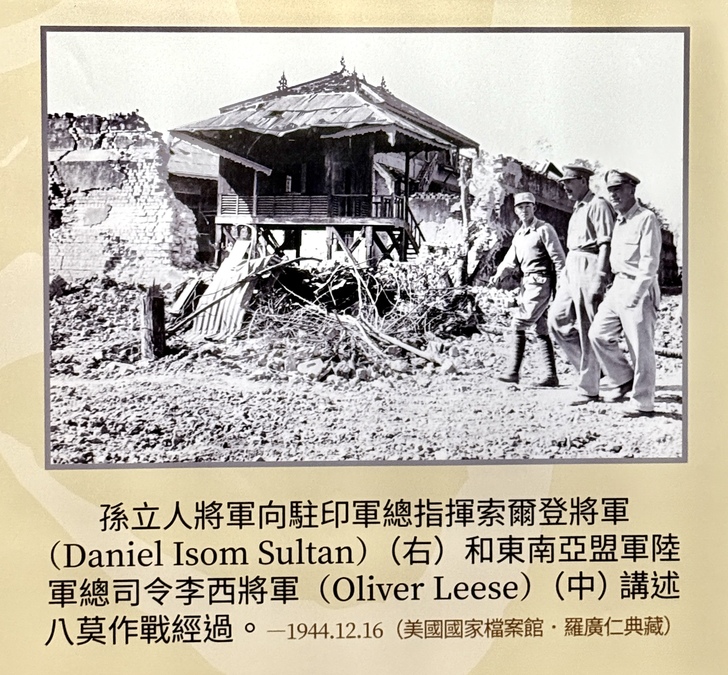

• 八莫戰役(Bhamo,1944年11月-12月):孫立人指揮新第一軍攻克八莫,殲滅日軍約2000人,推進至中緬邊境。

• 南坎戰役(Namkham,1945年1月):新第一軍與盟軍協同,收復南坎,打通中印公路的最後一段。

• 戰爭成果:這些戰役累計殲滅日軍約2萬人,國軍傷亡約1萬人,完全打通中印公路,確保援華物資順利運抵中國戰區。

三、戰爭成果總結

1. 軍事成果:

• 新第一軍在滇緬戰場累計殲滅日軍約3-4萬人,自身傷亡約1.5萬人,繳獲大量武器裝備。

• 成功打通滇緬公路與雷多公路(後合併為史迪威公路),恢復中國戰區的補給線,運送超過50萬噸援華物資。

• 重創日軍第18師團、第56師團等精銳部隊,削弱日軍在緬甸的作戰能力,為盟軍反攻印度奠定基礎。

2. 戰略意義:

• 孫立人部在滇緬戰場的勝利,阻止了日軍進攻印度的企圖,穩定了盟軍的亞洲戰線。

• 增強了中國戰區在盟軍中的戰略地位,促使美國加大對華軍援(包括飛機、坦克等)。

• 新第一軍的叢林戰術與協同作戰能力,成為盟軍在亞洲戰場的典範。

四、國際反應

1. 盟軍高層讚譽:

• 英軍司令斯利姆、美國將領史迪威高度評價孫立人的指揮能力,認為其戰術創新與部隊紀律堪稱一流。

• 美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾多次公開肯定中國遠征軍的貢獻,特別是仁安羌與密支那戰役。

2. 國際榮譽:

• 孫立人個人獲英國「大英帝國司令勳章」、美國「自由勳章」,新第一軍多名軍官獲盟軍頒發的勳章。

• 新第一軍被盟軍暱稱為「Best Army under Heaven」(天下第一軍),成為二戰中中國軍隊的標誌性部隊。

3. 媒體與輿論:

• 美國《時代》雜誌、《紐約時報》等報導了孫立人與新第一軍的戰績,稱其為「抗擊日軍的中流砥柱」。

• 仁安羌戰役後,西方記者親眼目睹中國軍隊的英勇,改變了對國軍戰鬥力的刻板印象,提升了中華民國的國際形象。

4. 長期影響:

• 孫立人與新第一軍的表現,促進了盟軍對中國戰區的軍事與經濟援助,特別是「租借法案」的實施。

• 戰役成果增強了同盟國的團結,中國作為「四大盟國」之一的地位得到鞏固,影響了戰後國際格局(如聯合國安理會常任理事國席位)。

五、孫立人與新第一軍的特色

1. 現代化訓練:

• 孫立人引入美式訓練方法,注重火力協同、機動戰術與士兵紀律。其部隊裝備美援武器(包括M1步槍、布倫輕機槍、迫擊炮等),戰鬥力遠超普通國軍。

• 在緬甸叢林戰中,孫立人強調小分隊作戰、夜間突襲與側翼包抄,適應了熱帶叢林環境。

2. 盟軍協作:

• 新第一軍與美軍、英軍密切配合,特別是與美軍「梅里爾突擊隊」在密支那戰役中的協同作戰,展現了高度的專業性。

• 孫立人精通英語,與盟軍將領溝通無礙,促進了戰場協調。

3. 人道精神:

• 孫立人在仁安羌戰役中不僅救出英軍,還救助了大量西方記者與傳教士,展現了國軍的人道形象。

• 他對俘虜與傷兵的善待,贏得了盟軍與國際輿論的尊重。

六、挑戰與爭議

1. 戰場挑戰:

• 滇緬戰場地形複雜,叢林、沼澤與熱帶疾病嚴重影響作戰。新第一軍在惡劣環境下仍保持高戰鬥力,顯示了孫立人的領導能力。

• 盟軍內部指揮權爭議(如史迪威與蔣介石的矛盾)偶爾影響作戰協調,但孫立人以專業態度化解分歧。

2. 國內政治影響:

• 孫立人因留美背景與西方作戰理念,與部分國民政府高層(尤其是黃埔系將領)存在隔閡。戰後,他未獲充分重用,1950年代因「孫立人案」被軟禁,影響其歷史評價。

• 新第一軍的輝煌戰績一定程度上被國內政治鬥爭掩蓋,但在國際上其貢獻廣受認可。

七、結論

孫立人率領的中華民國陸軍新第一軍在滇緬戰場的表現,是二戰中國戰區的亮點。他們在仁安羌、胡康河谷、密支那等戰役中,與盟軍並肩作戰,成功打通滇緬公路,重創日軍,穩定了亞洲戰線。其戰績不僅展現了中國軍隊的戰鬥力,也提升了中華民國的國際地位。孫立人以現代化戰術與卓越領導贏得盟軍與國際社會的讚譽,被譽為「東方的隆美爾」,新第一軍則被稱為「天下第一軍」。這些戰役的成功,為盟軍最終擊敗日本、結束二戰做出了重要貢獻。

臉書:

https://www.facebook.com/share/v/1En8RG8KKT/?mibextid=wwXIfr

YouTube :

1.展場當下:

https://youtu.be/Y8ZilbEakN8?si=3hluS_QL51PH1p-z

2.展出照片:

https://youtu.be/sZfRpYv9kgQ?si=QhJ7_VLNvwVHc5iq

抖音:

1.展場當下:

https://vt.tiktok.com/ZSBgTHJtD/

2.展出照片: