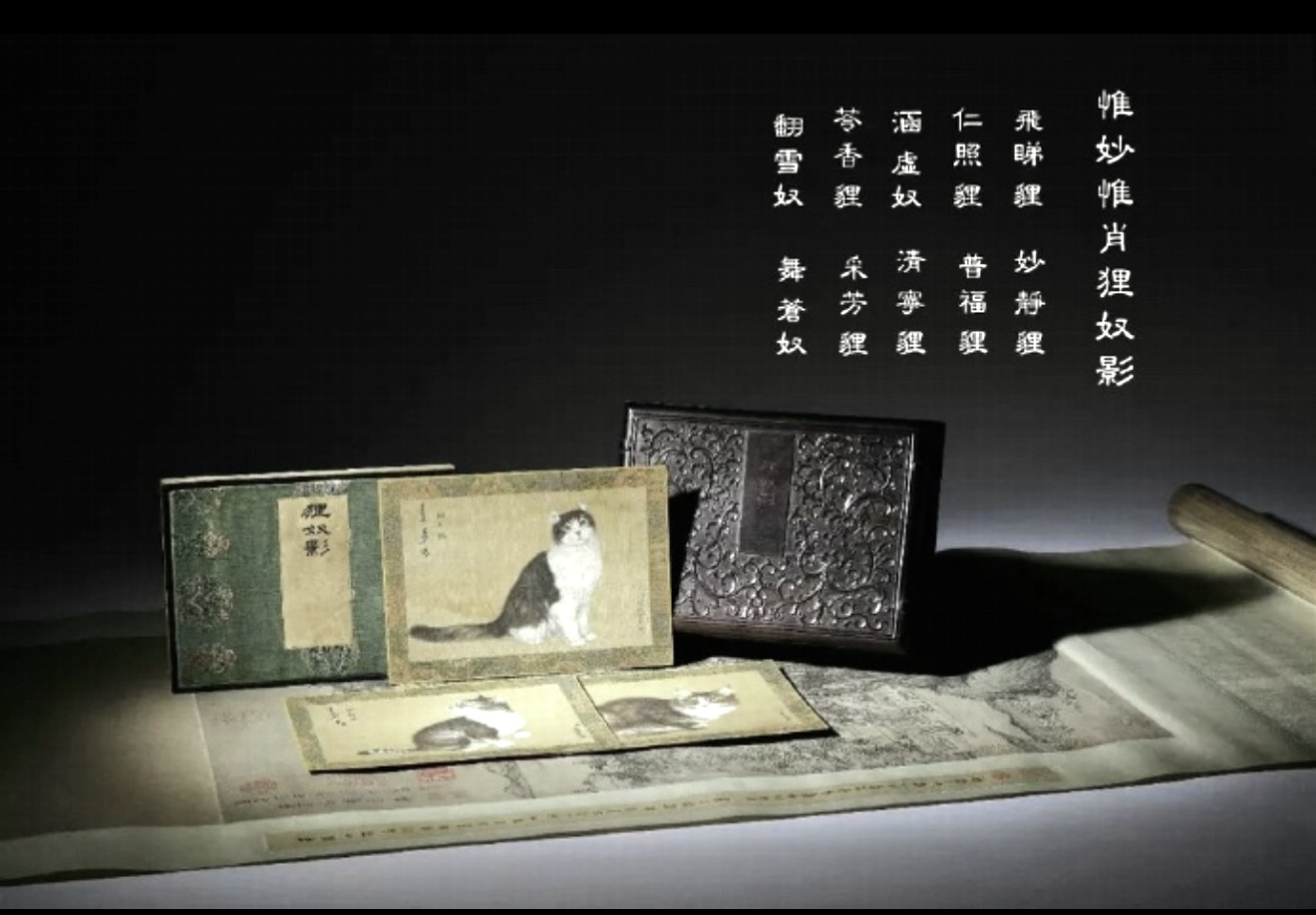

乾隆皇帝的十隻愛貓~《貍奴影》

~2025.6.26 陳宗嶽寫於台北

清代盛世的皇帝都喜歡養狗,因而陽剛氣十足;比較嬌柔的貓,則成為後宮的寵兒,多半成為嬪妃們解悶的寵物。但是,乾隆皇帝愛犬,因此曾令宮廷畫家艾啓蒙畫「十駿犬圖,但是乾隆皇帝對貓也有所偏愛,乾隆皇帝喜愛貓的程度,不僅親自為宮中養的愛貓賜名「貍奴」,還下令宮廷畫家艾啟蒙為十隻愛貓畫下《貍奴影》的工筆畫,為乾隆愛貓留下文化的見證。「狸奴」是貓的別稱,也可拆稱為「狸」和「奴」,而「奴」又有兩個意思,一是指有捕捉老鼠的用途,二是有親切又可愛的含義。

乾隆皇帝是中國歷史上留下最多題畫詩的皇帝,他對貓甚為鍾愛,除了命令宮廷畫家艾啟蒙繪製《貍奴影》這類貓畫,還曾親自題詩吟詠,從詩中可見他對貓的觀察細膩、情感深厚,並常借貓寫志、寓意。以下是三首乾隆皇帝對貓的題詩:

一、《畫貓題詩》(節錄)

貓兒眼正明,似欲窺毫端。靜中觀動象,坐守見機關。

虎氣猶存骨,風神已入閒。偶隨人意喜,不減昔時頑。

詩解:乾隆藉貓「靜中觀動」、「坐守見機」之性格,形容其雖溫馴卻仍有虎威,顯見他不僅欣賞貓的可愛,更重視其內在靈氣與機敏。

二、《觀畫貍奴有感》

一貓臥几邊,氣若閒中仙。

拈毫驚不動,掃墨亦安然。

世事皆如此,靜者得其全。

是貓非凡品,貍奴自不凡。

詩解:這首詩是乾隆觀貓時的即景吟詩,將貓的定靜與世事相連,認為「靜」為保身之道,亦隱含他對修身與治國的哲理態度。

三、《題畫中貍奴》

貍奴未識虎山威,閒臥羅幃性最宜。

獨對殘燈長夜靜,似將幽夢報君知。

詩解:這首詩帶有淡淡憂思,借貓之靜寂與孤影,映射宮廷中孤寂情懷或夜思之感,語意雖平淡卻有情韻。

乾隆的詩多題於畫上、器物上,為「詩、書、畫、印」四絕合璧之作,其貓詩更不乏以「貍奴」為擬人題材,既抒情亦有哲理,展現乾隆皇帝文人的一面。

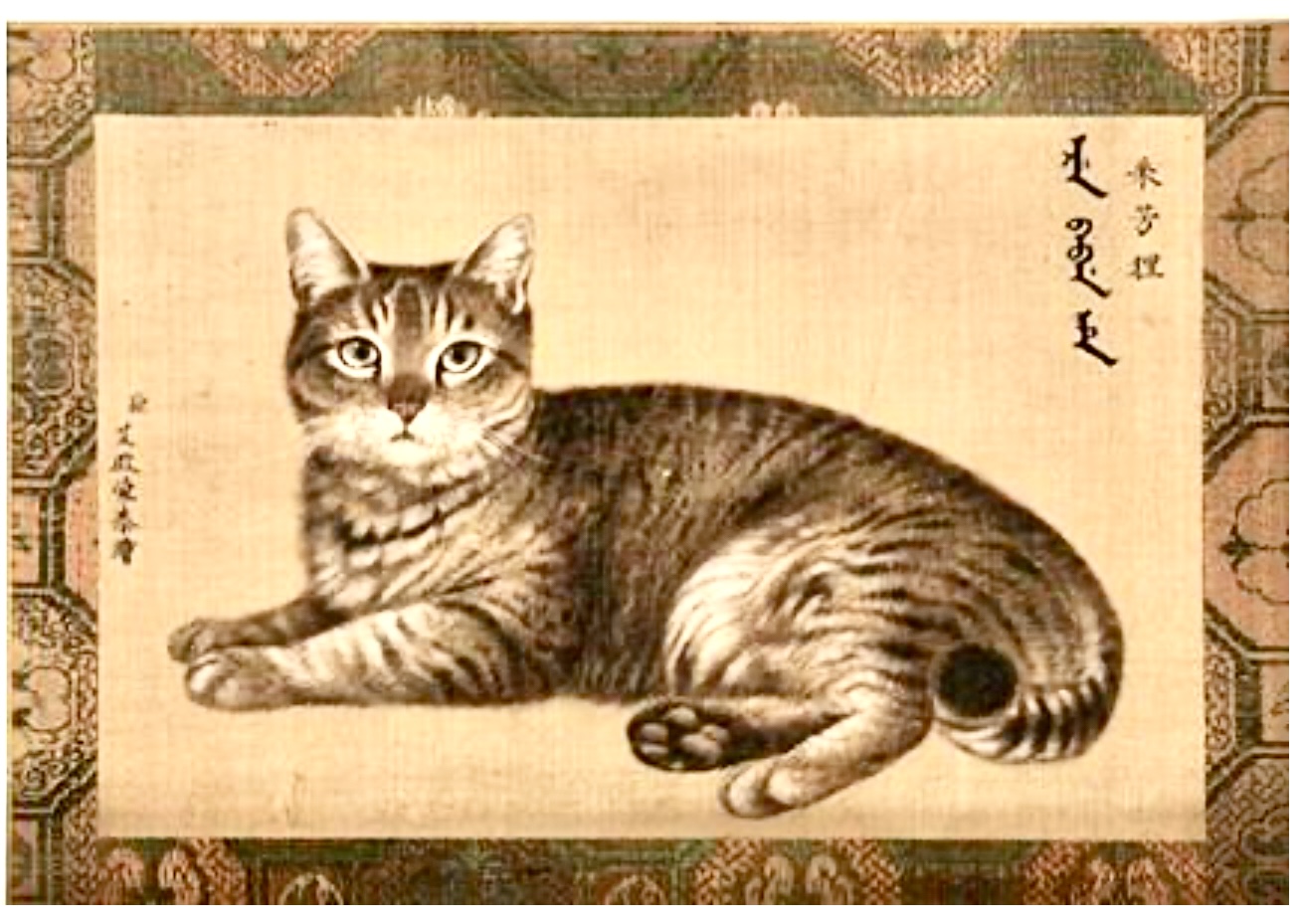

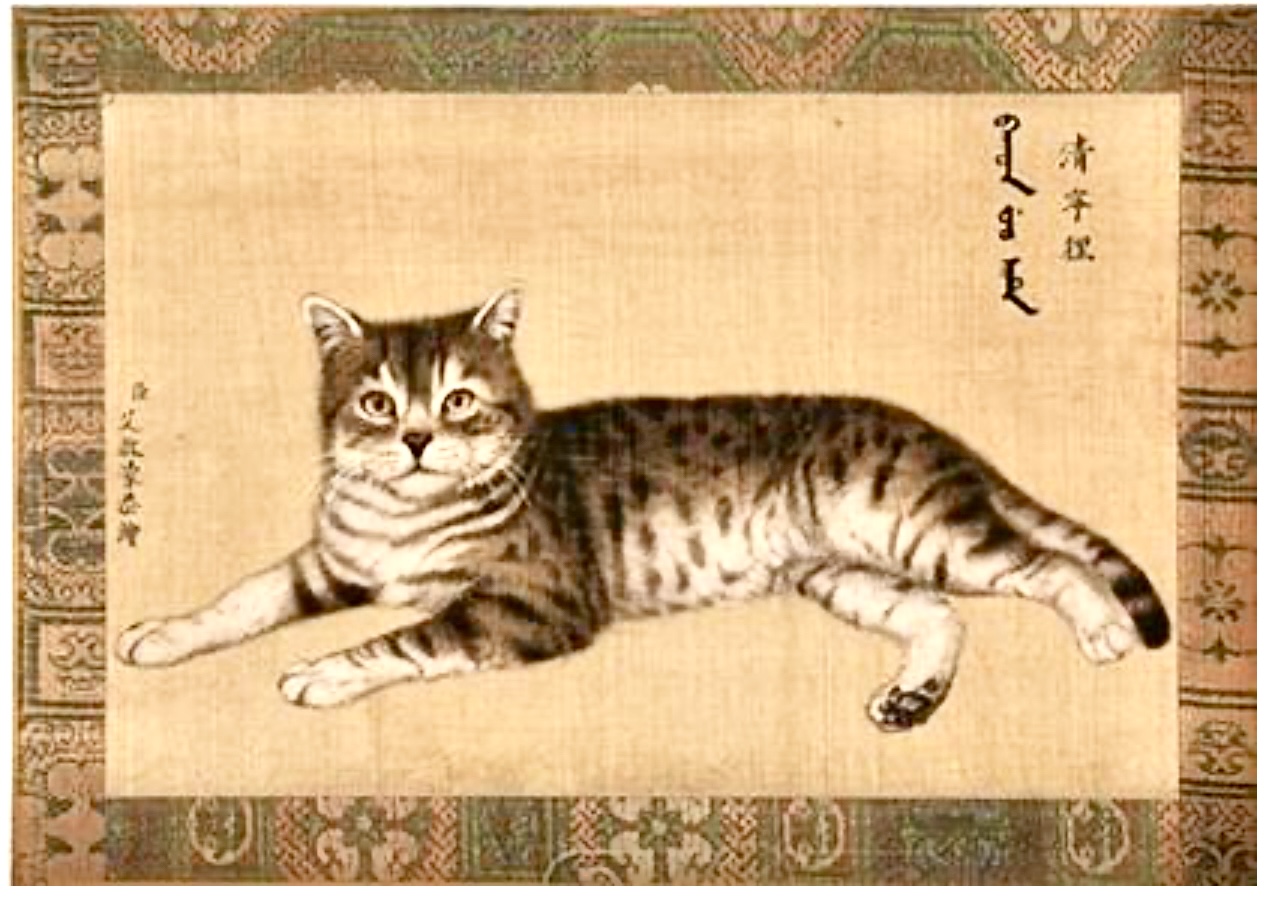

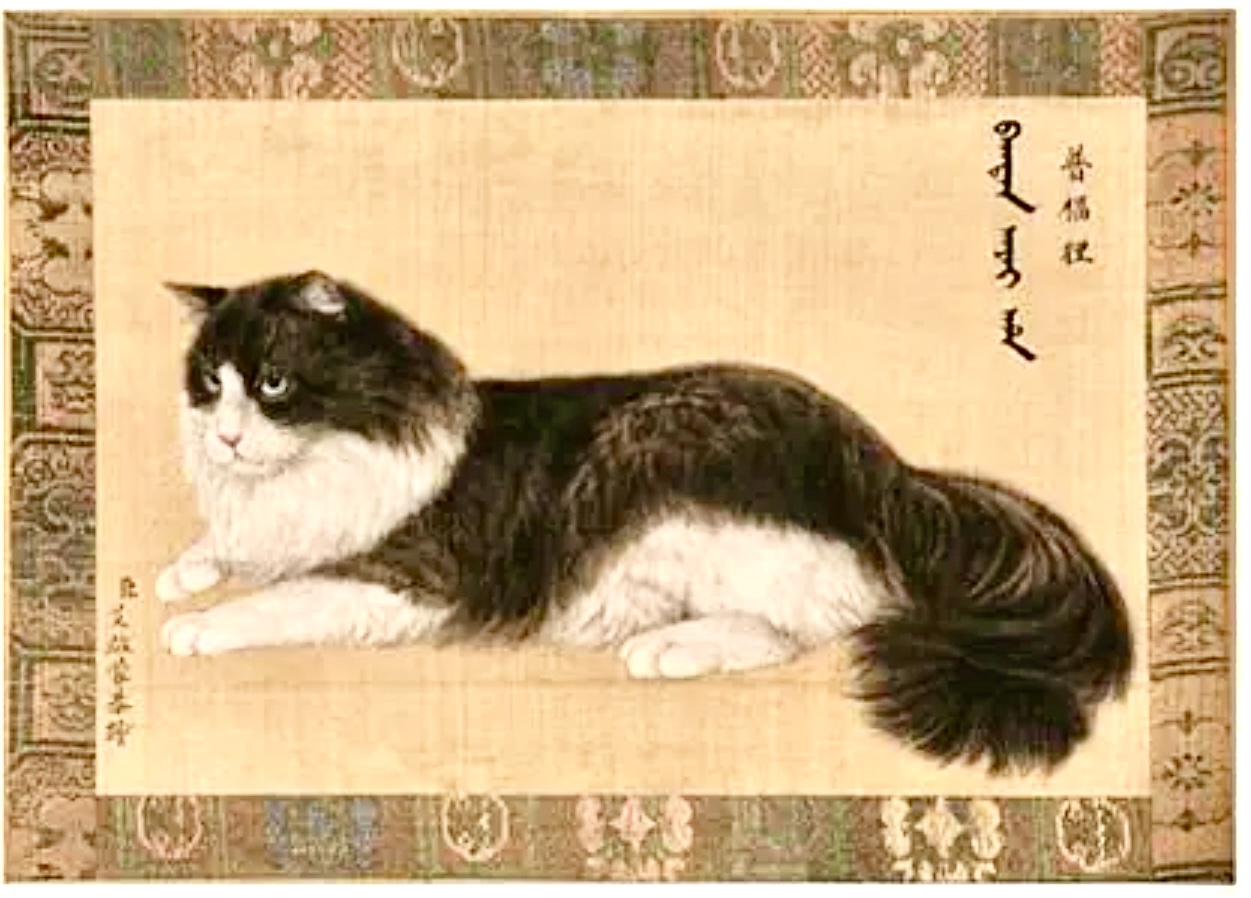

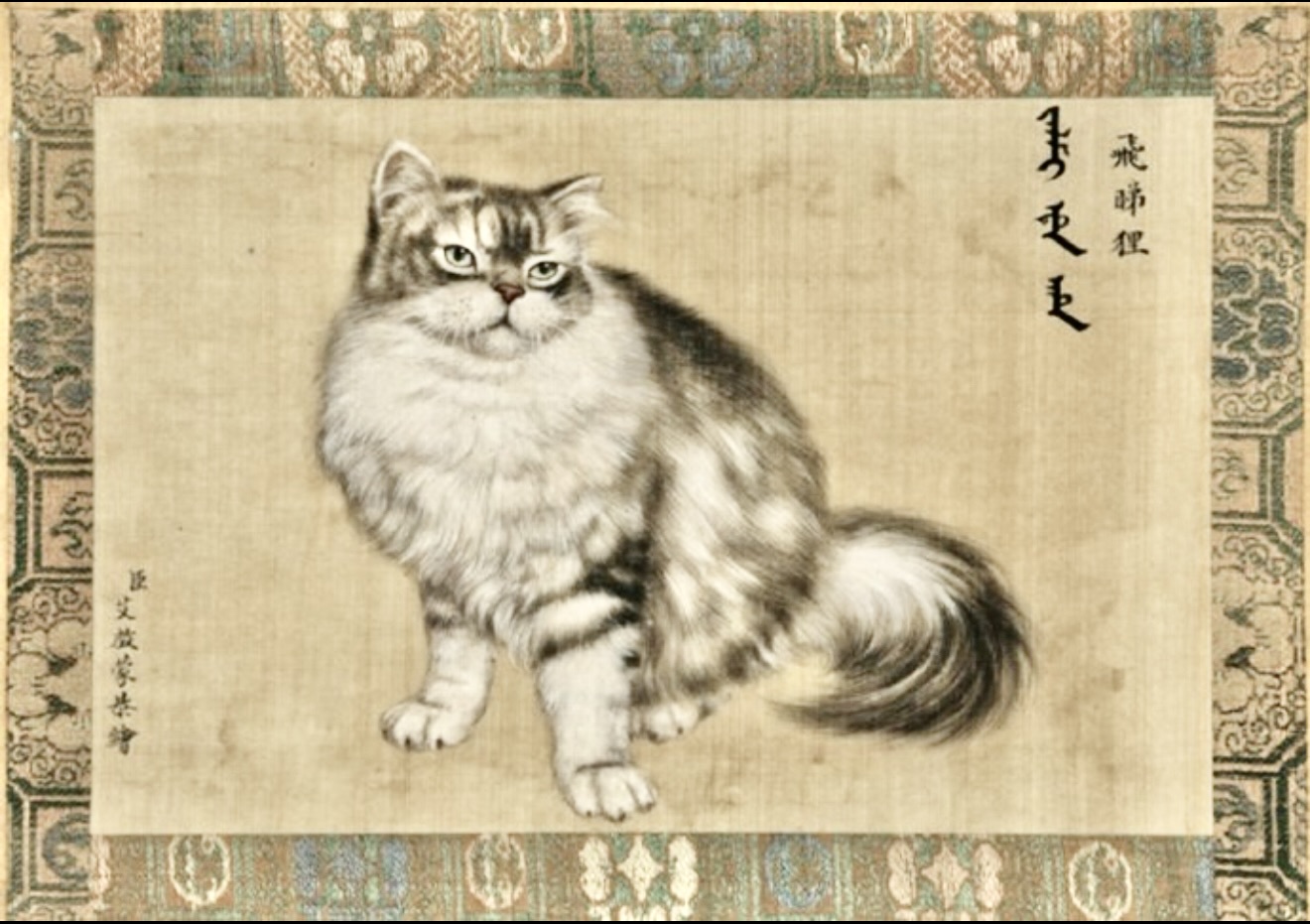

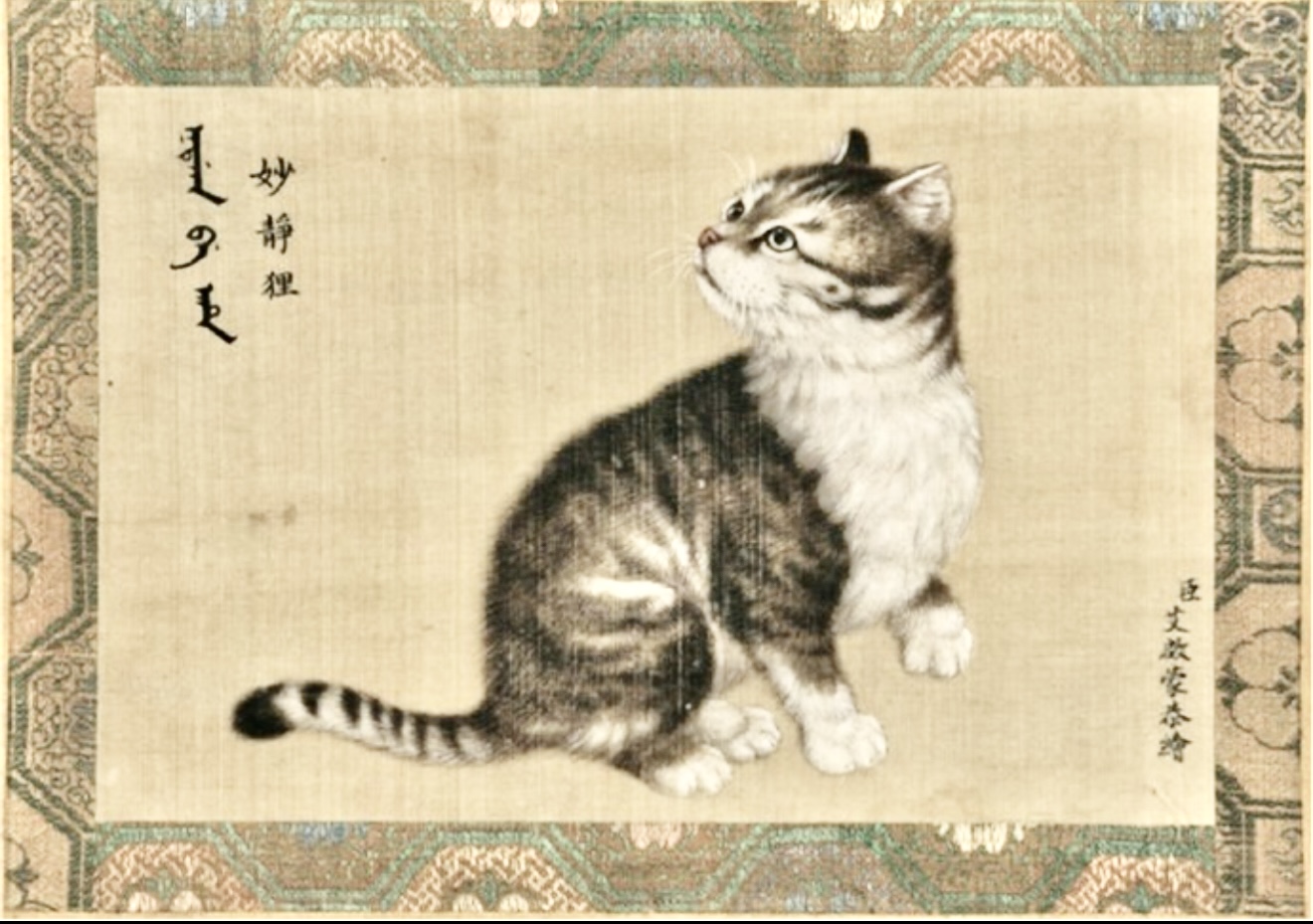

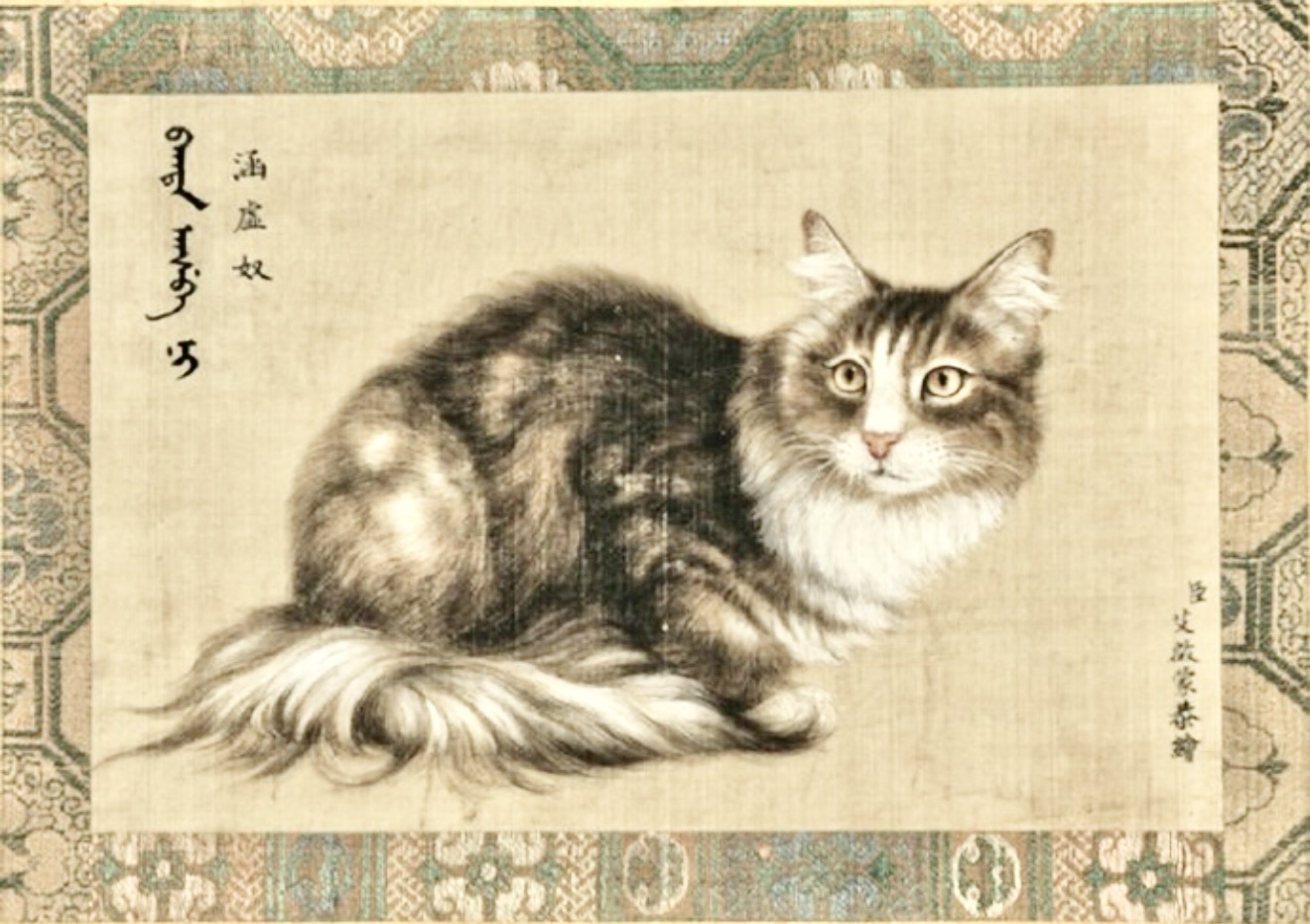

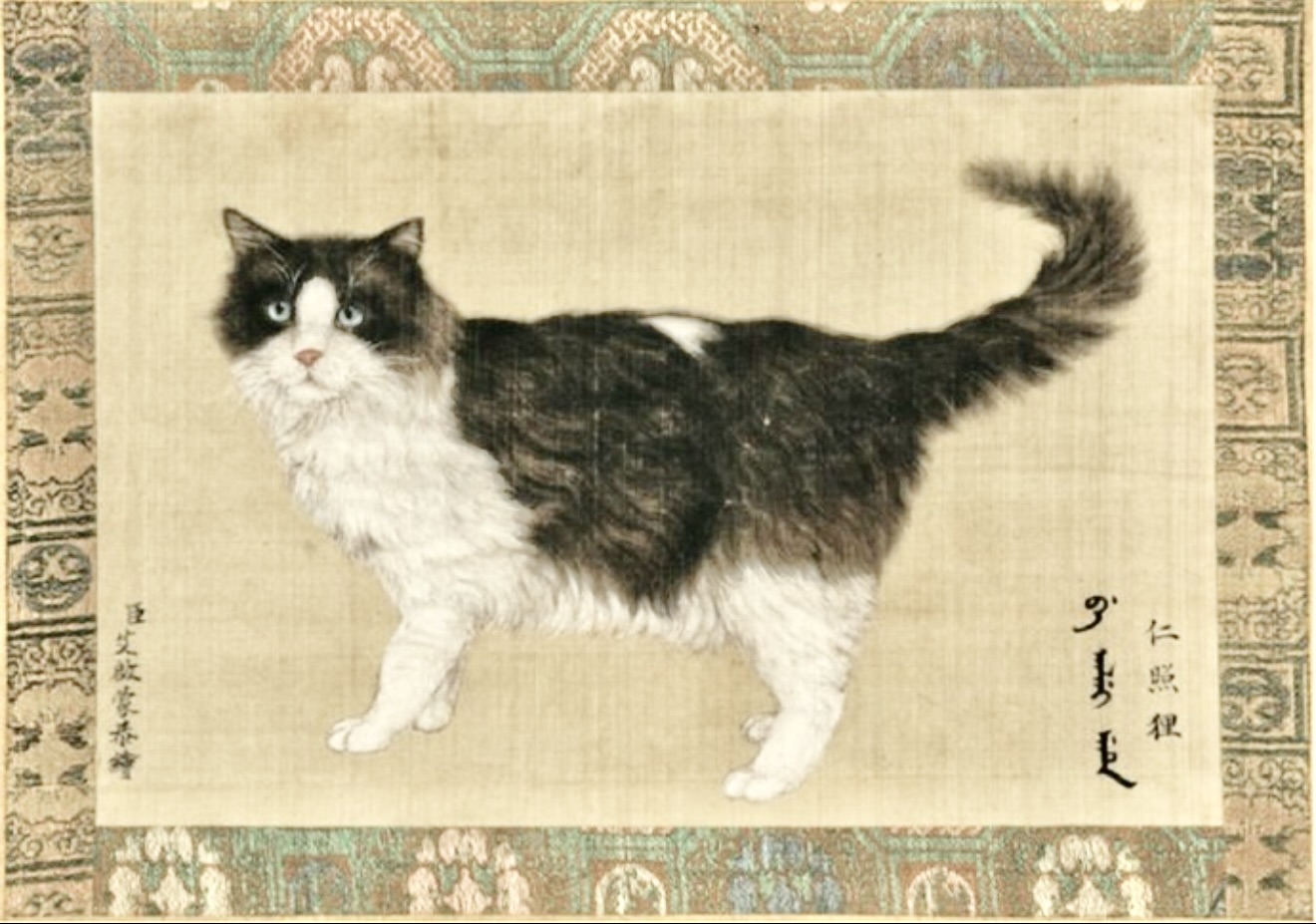

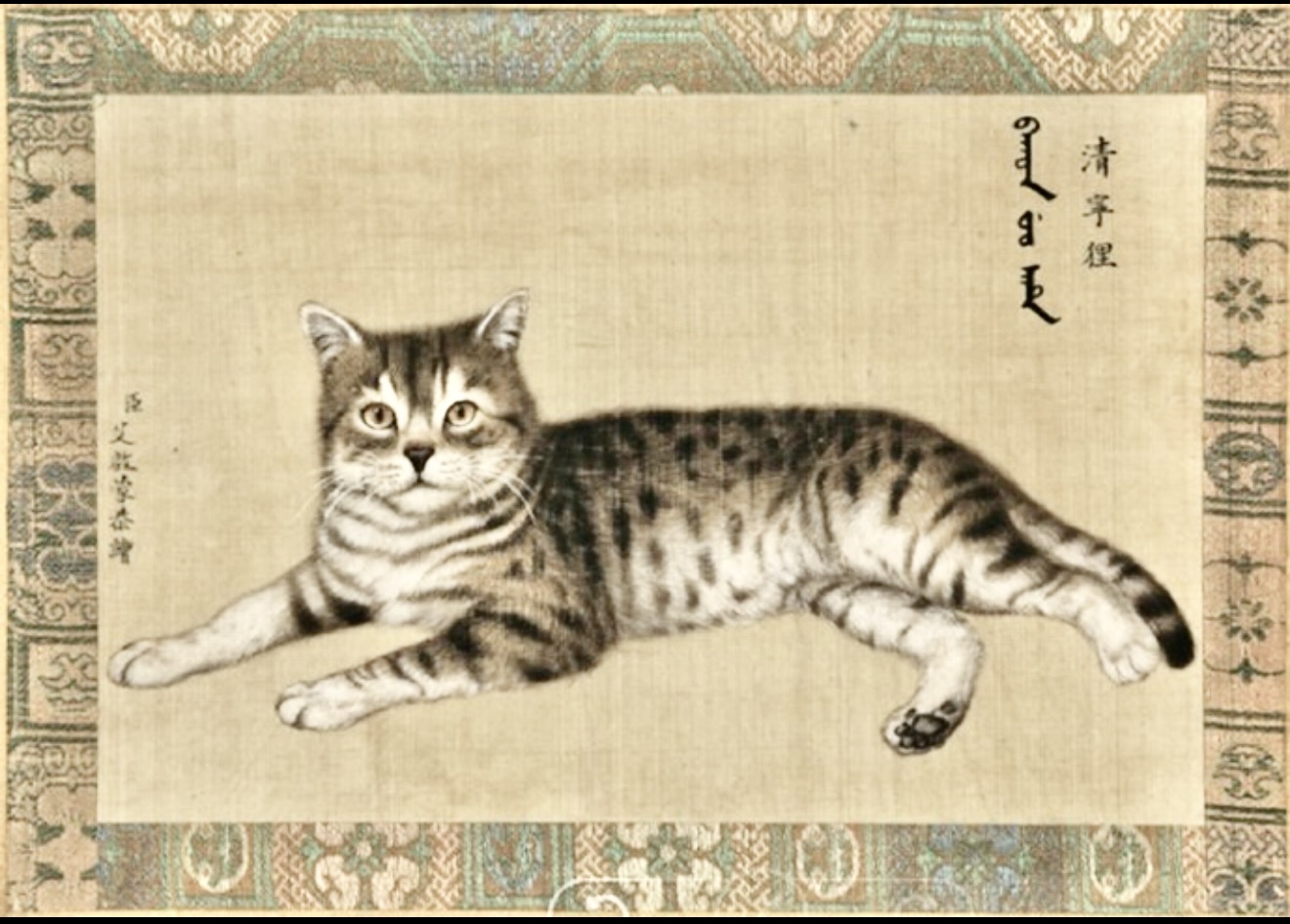

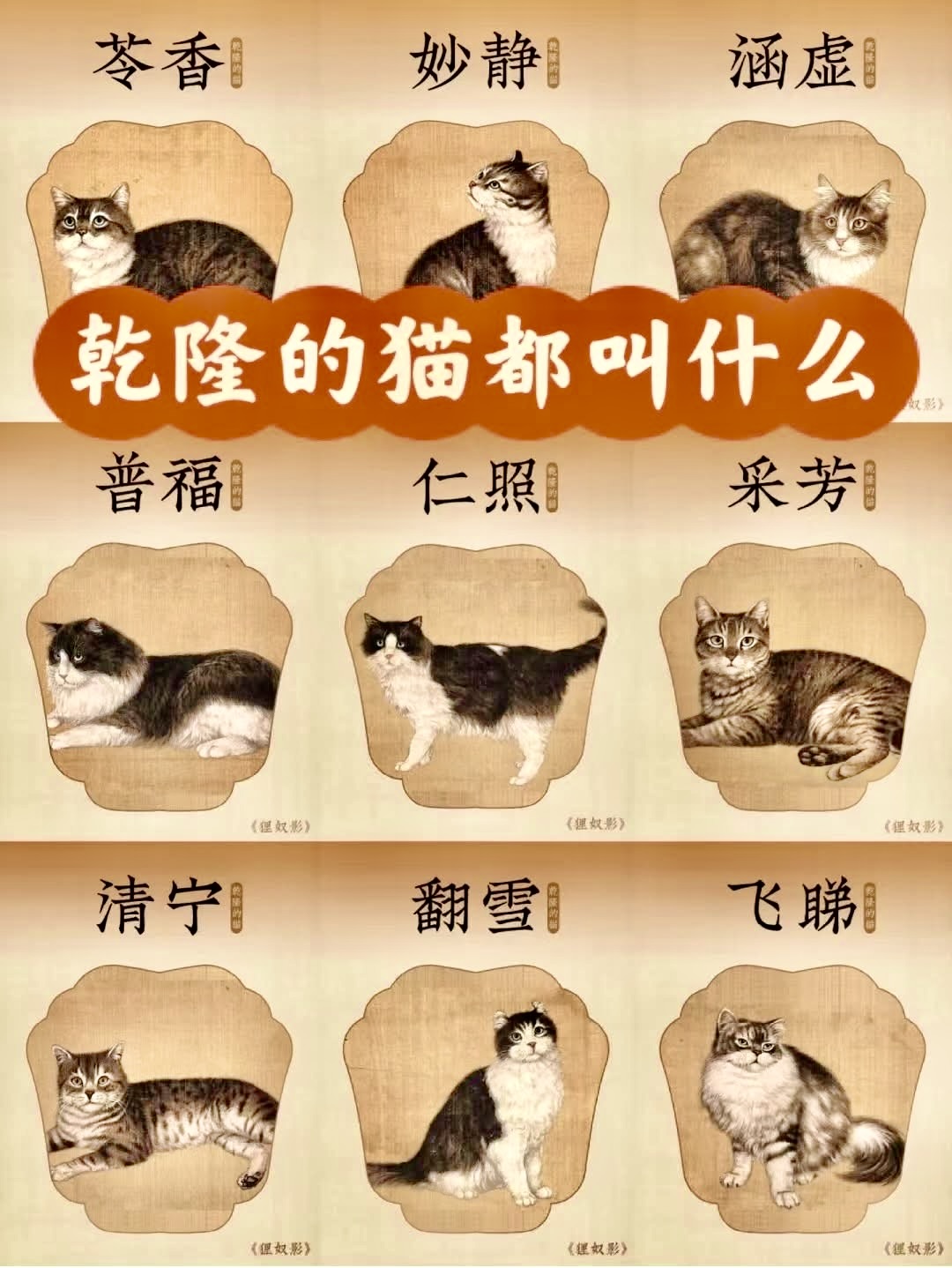

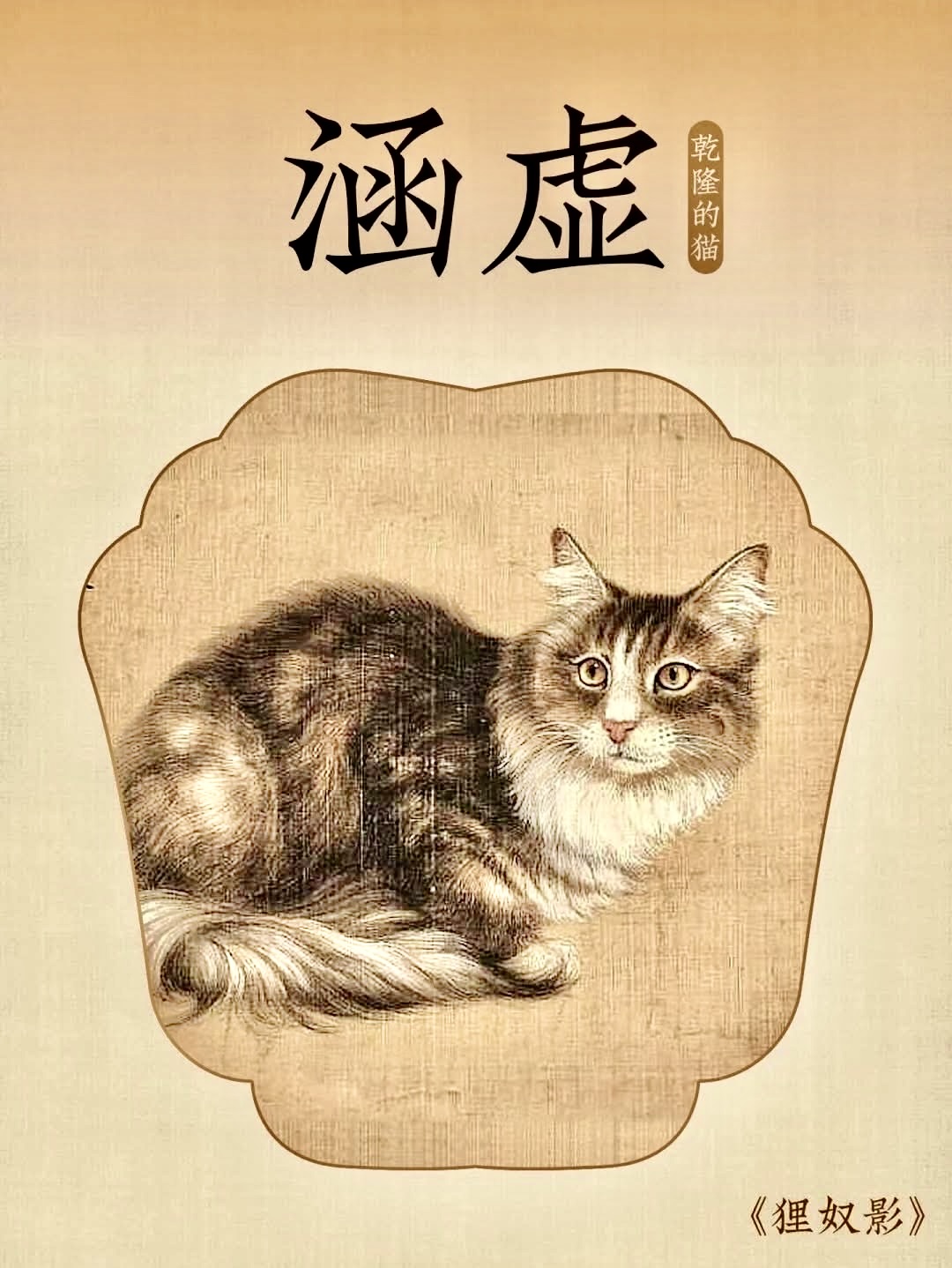

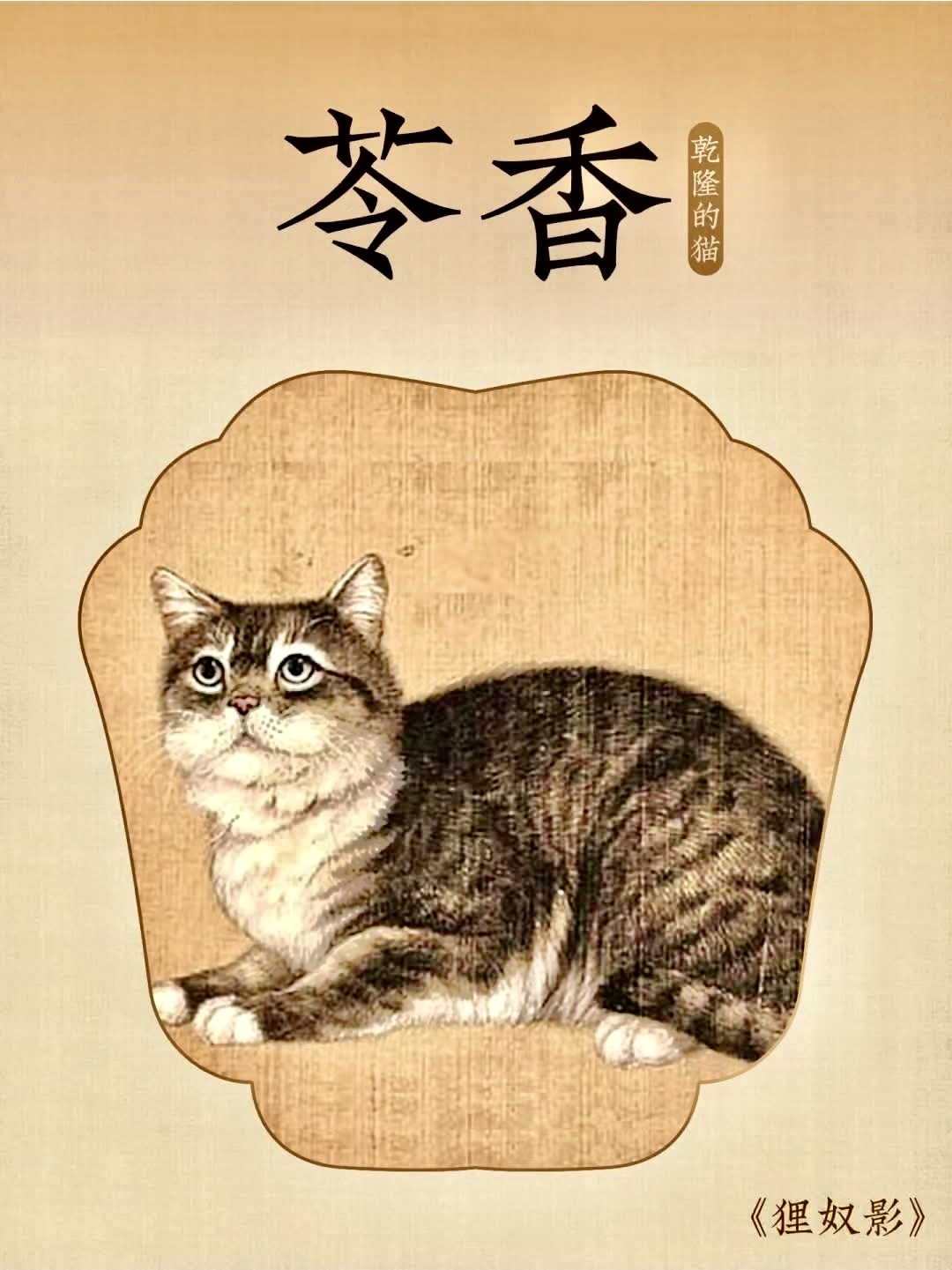

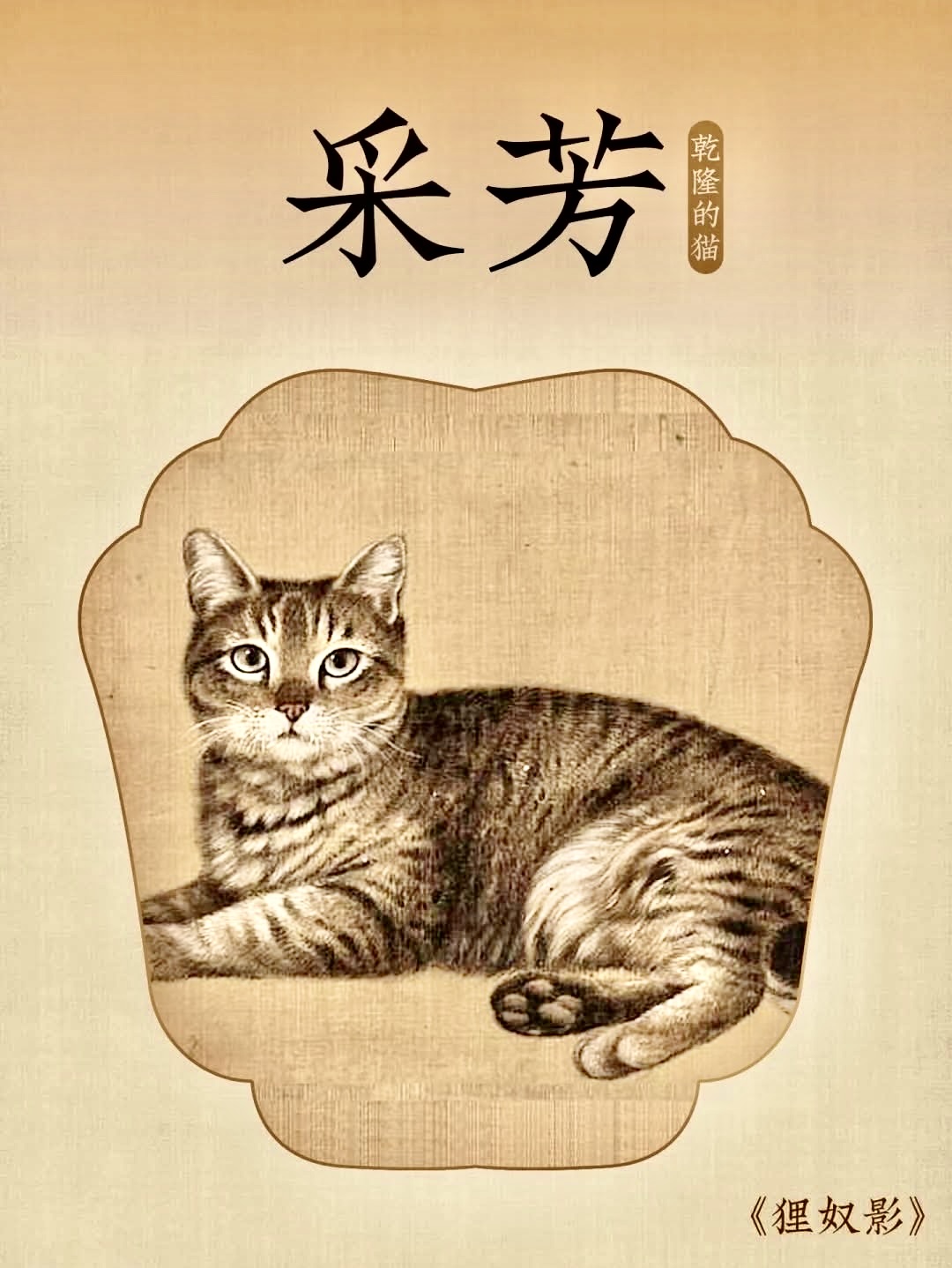

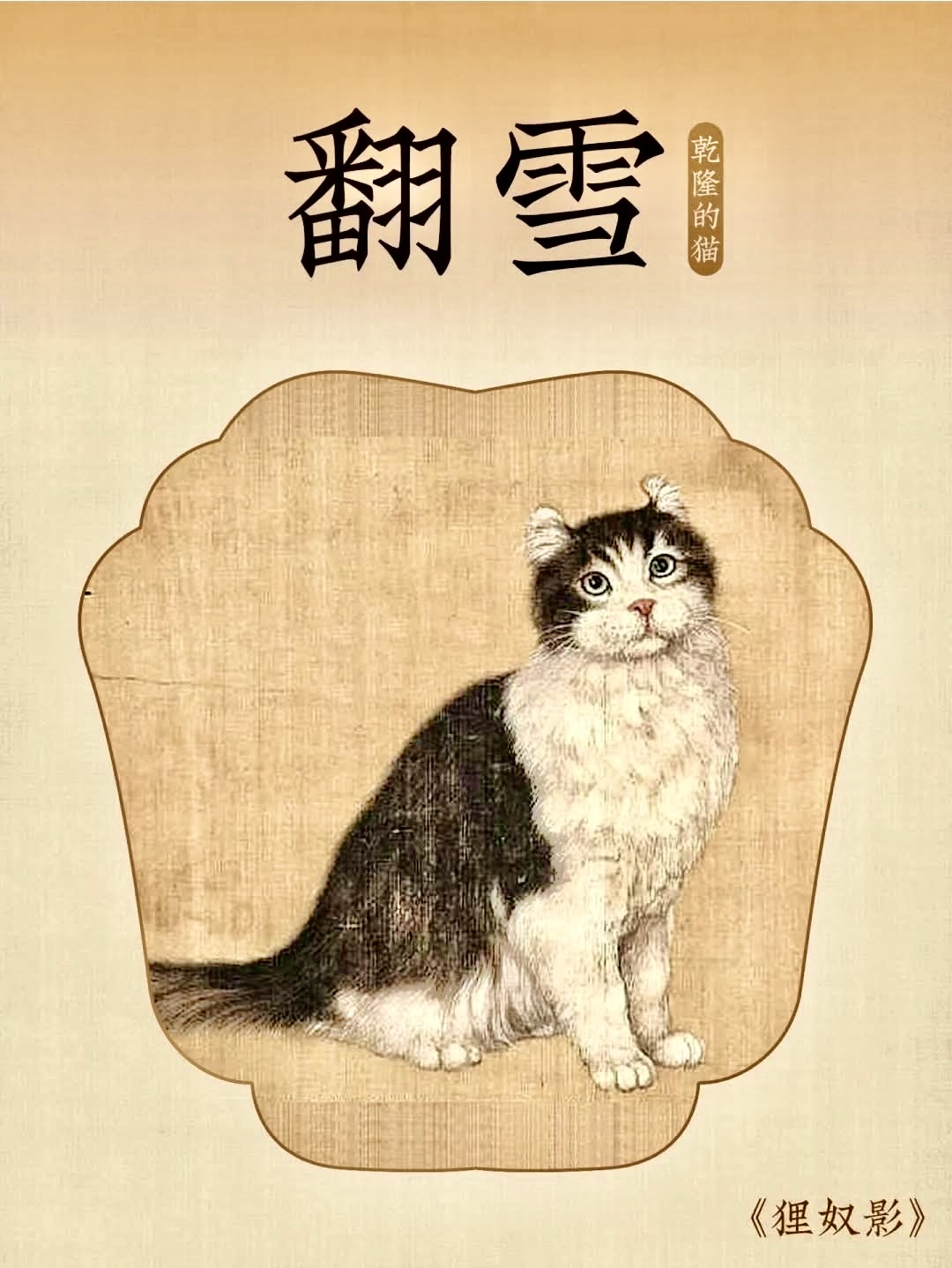

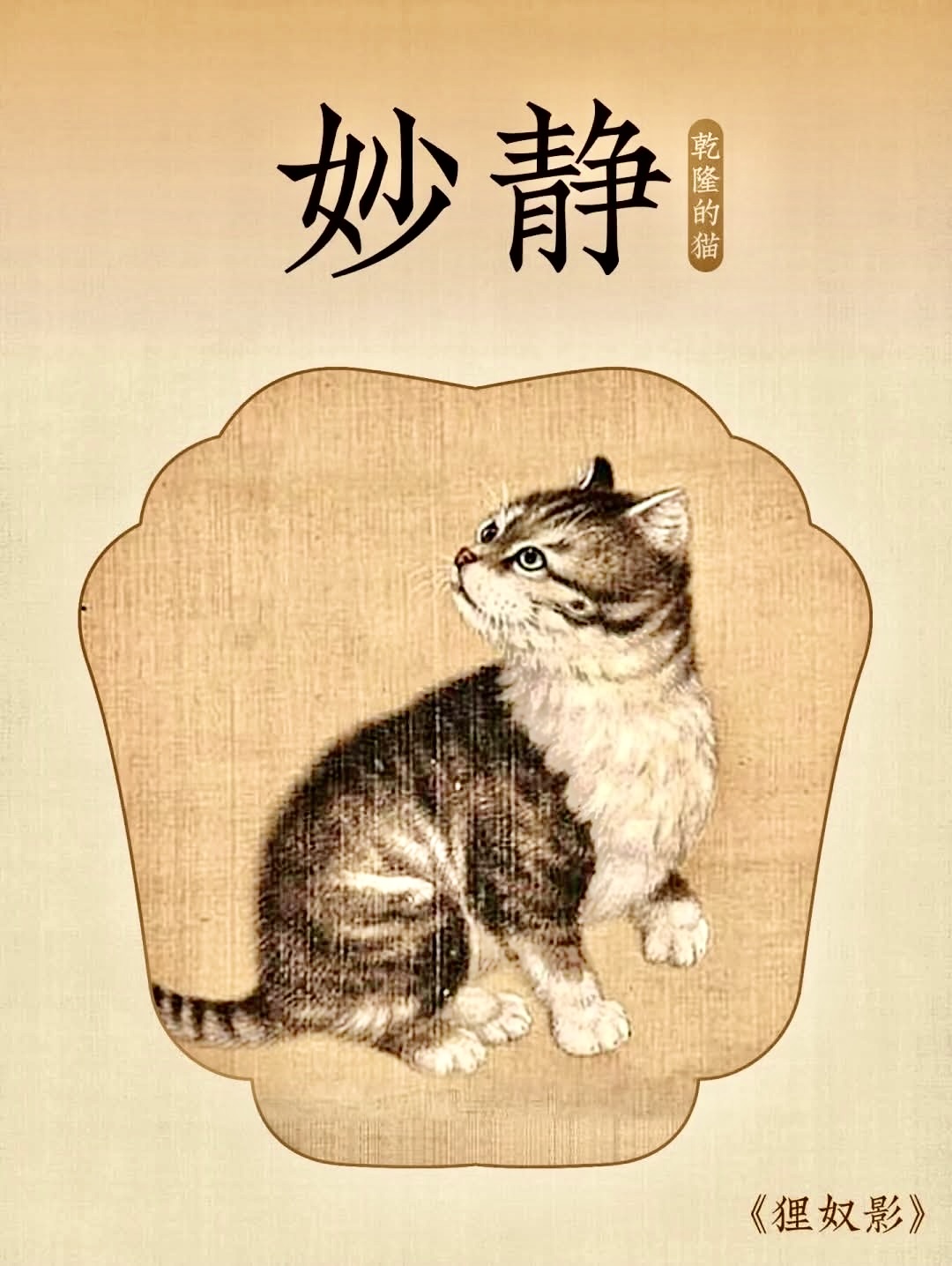

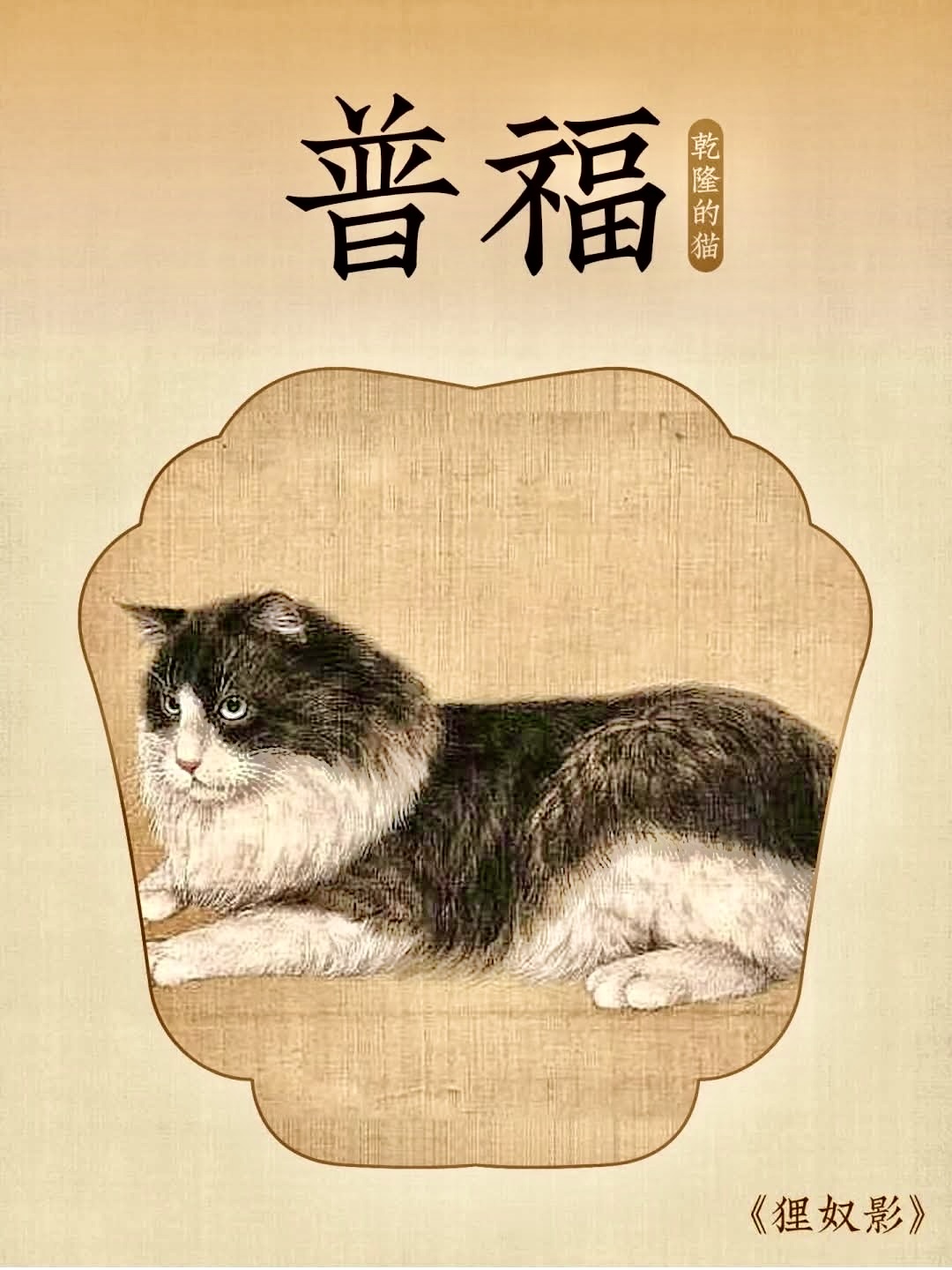

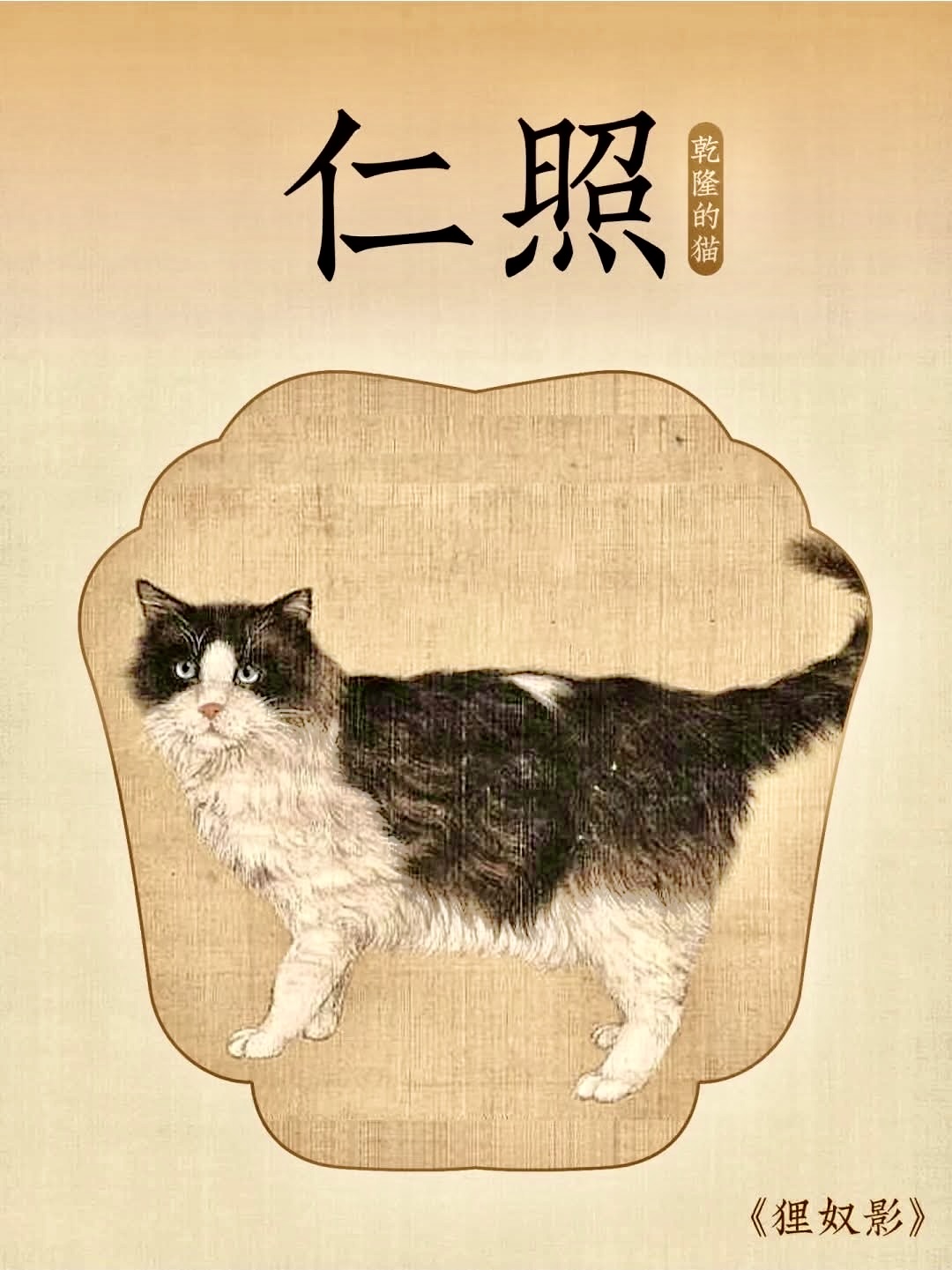

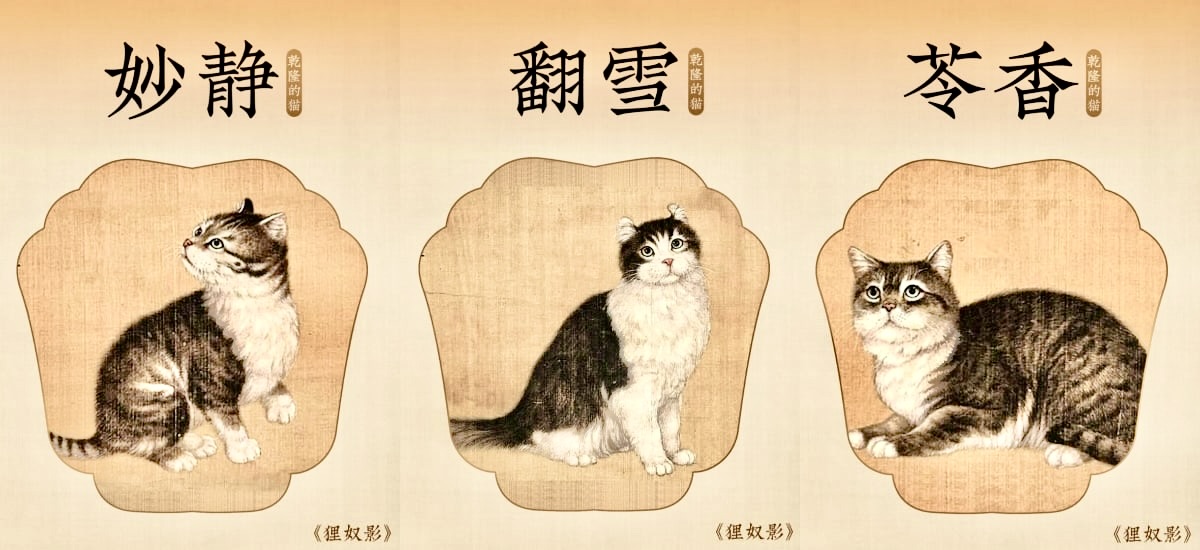

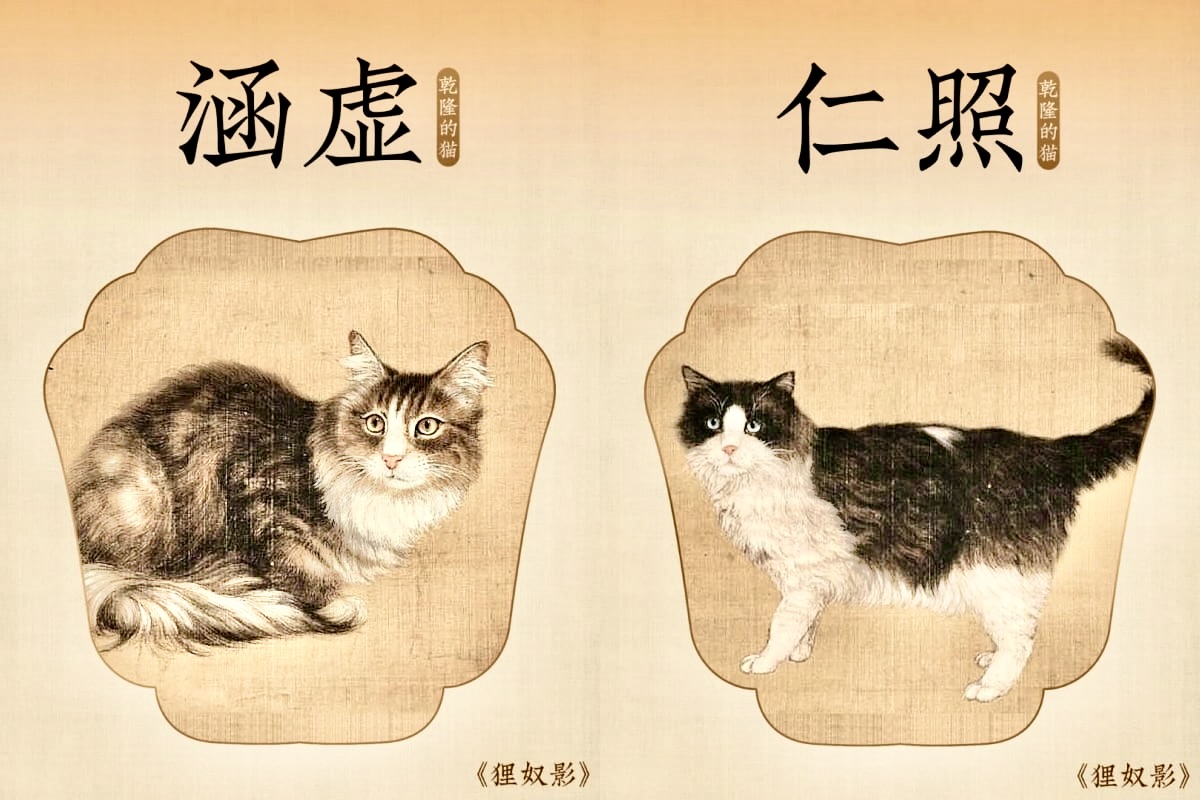

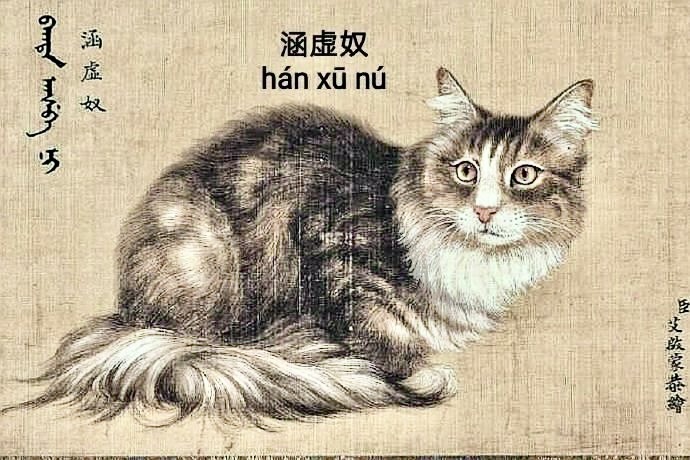

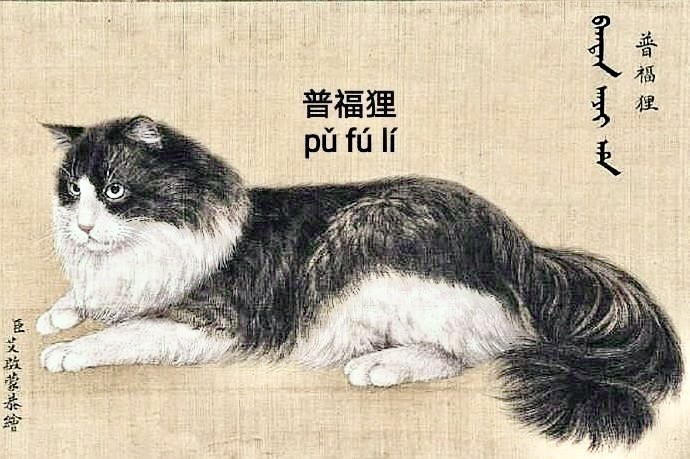

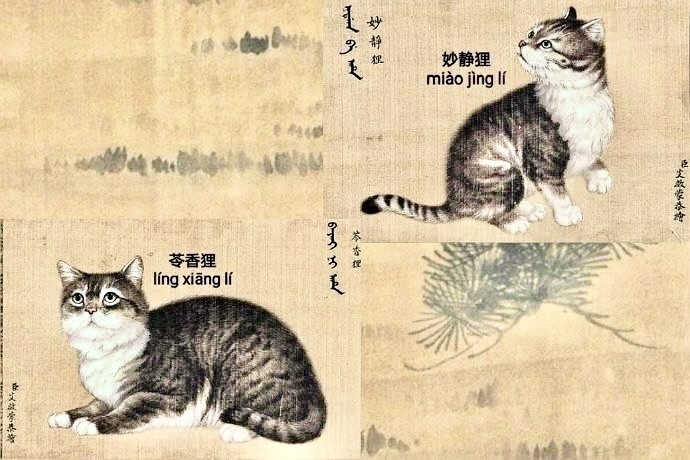

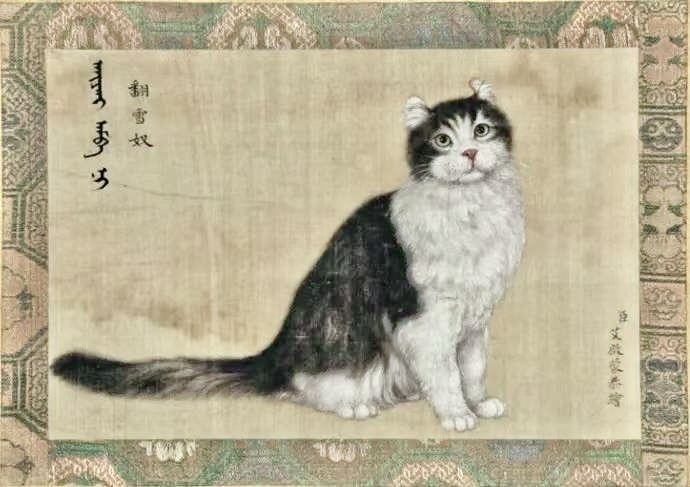

乾隆皇帝愛貓,還養了十隻愛貓,分別給予命名,並命宮廷畫師繪製《狸奴影》畫冊,記錄其風姿。此十貓名為:飛睇、翻雪,普福,妙靜,仁照、涵虚、清寧、苓香、采芳、舞蒼。《狸奴影》這件宮廷動物畫冊,為乾隆立下愛貓之名,其為貓作畫、存冊,乃至寵及相關物件,如北京故宮收藏著一件仿官釉水仙盆,盆底鐫刻著乾隆的詩句《詠官窯盆》:

官窯原出宋,貓食卻稱唐。

越器雖傳詠,晨星久盡藏。

鐵釘猶見質,火氣早潛光。

淨水宜盆手,飼猧真不當。

御製詩集在「貓食卻稱唐」句後加註曰:「俗稱此器為唐宮貓食盆,然大內今已有三,識為宋官窯製也。由此也確認了唐代宮廷養貓的歷史。

既是為乾隆養貓所用,那貓食盆必然不會只有一個,台北故宮博物館的汝窯水仙盆,相傳就是某只貓的飯碗,同類型的汝窯瓷器,在香港蘇富比拍賣行拍出2.94億港元天價。另外,在《各作成做活計清檔》、《清宮瓷器檔案全集》等資料的記載中,仍可以看到除了貓食盆,乾隆對貓的喜愛從清宮內有關貓的擺設中也可見一斑。乾隆二十六年,乾隆為《瓷貓》作了一首御題詩:

動物何來埏埴成,官窯不辨宋和明。

笑中正自疑義府,指處真堪諷蔡京。

陶犬瓦雞恰宜伴,㿽魚壁鼠漫須驚。

置於燥色牡丹側,方識如絲正午睛。

詩中提到的這只瓷貓其實是一對貓形狀的香薰,這首詩正刻在與香薰配套的底座上。而這對香薰,如今也收藏在北京故宮博物院中。

乾隆愛貓的深情,後人因之感嘆「愛貓若珍」,甚至有人依據乾隆命令宮廷畫家艾啟蒙為十隻愛貓畫下《貍奴影》的工筆畫而稱乾隆「納貓如納妾」。

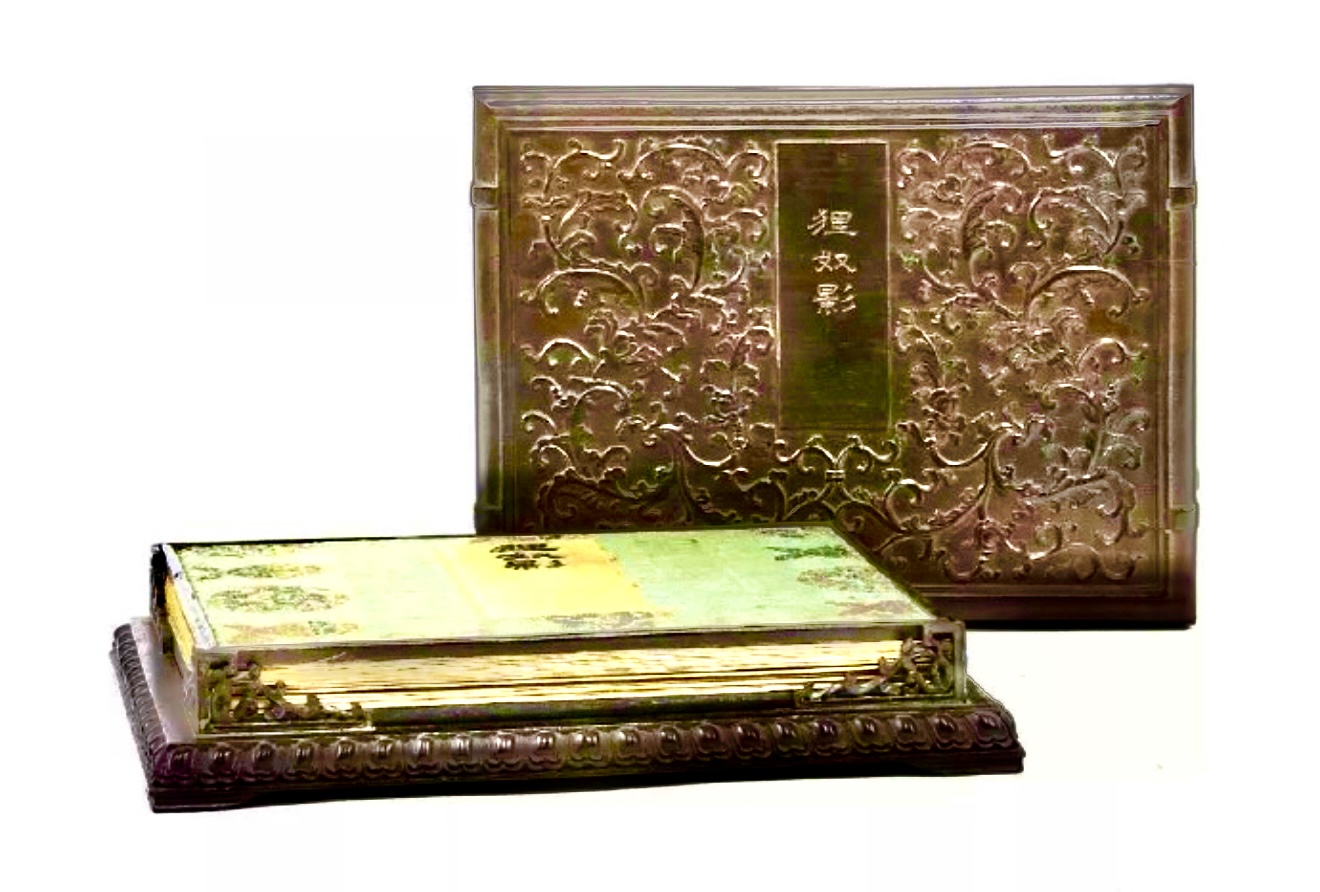

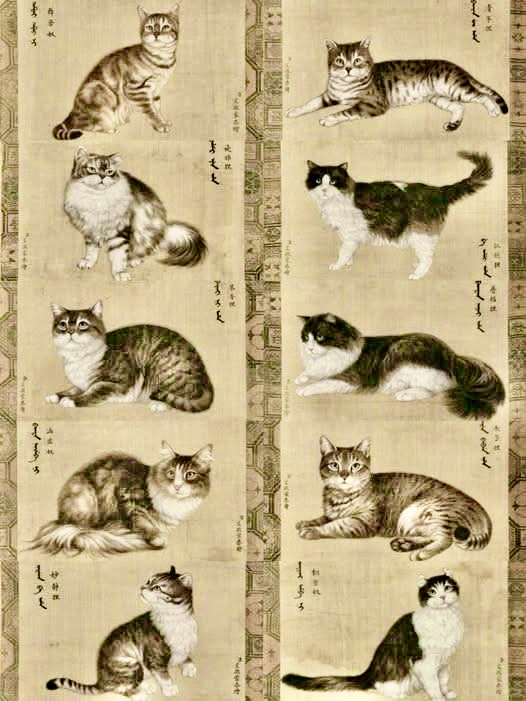

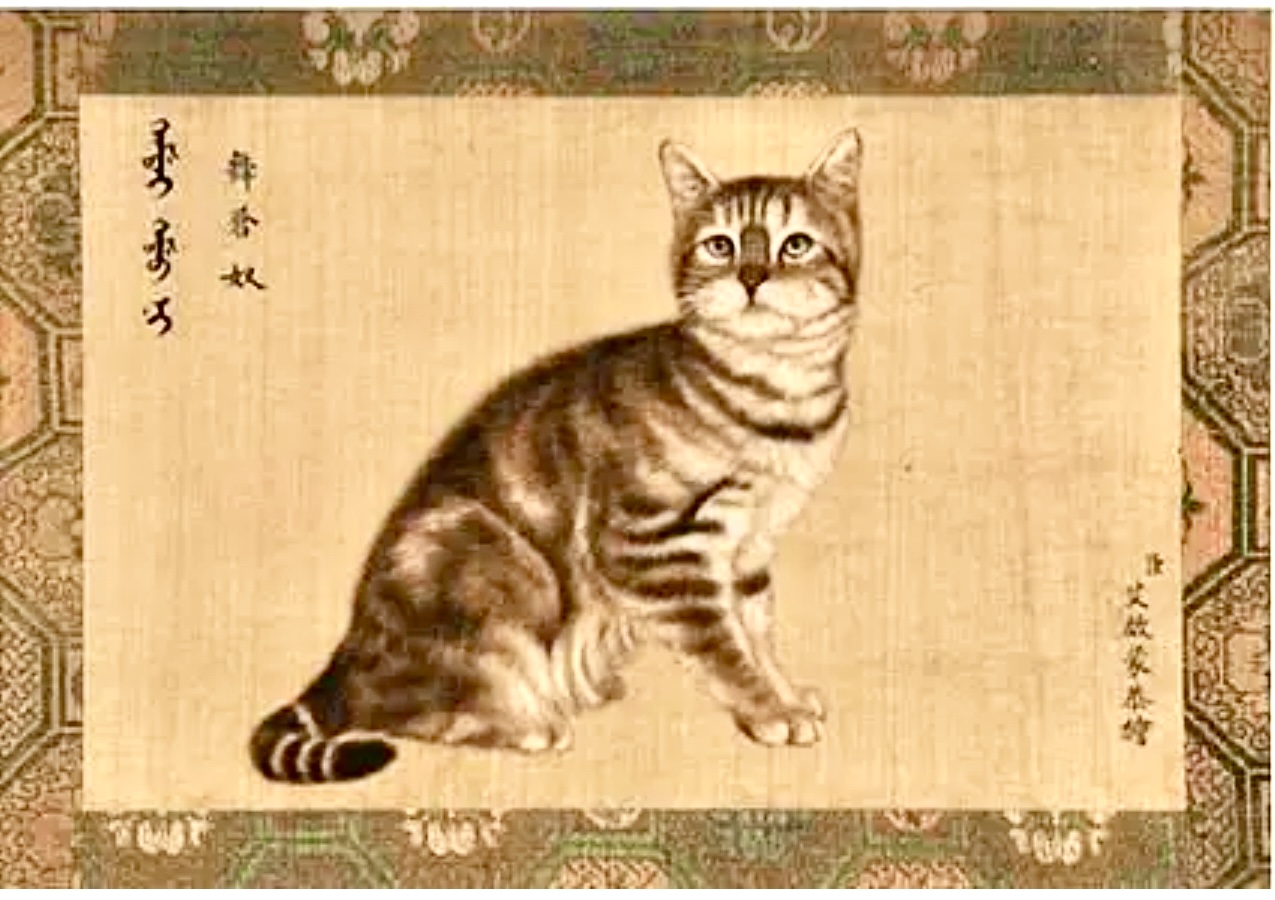

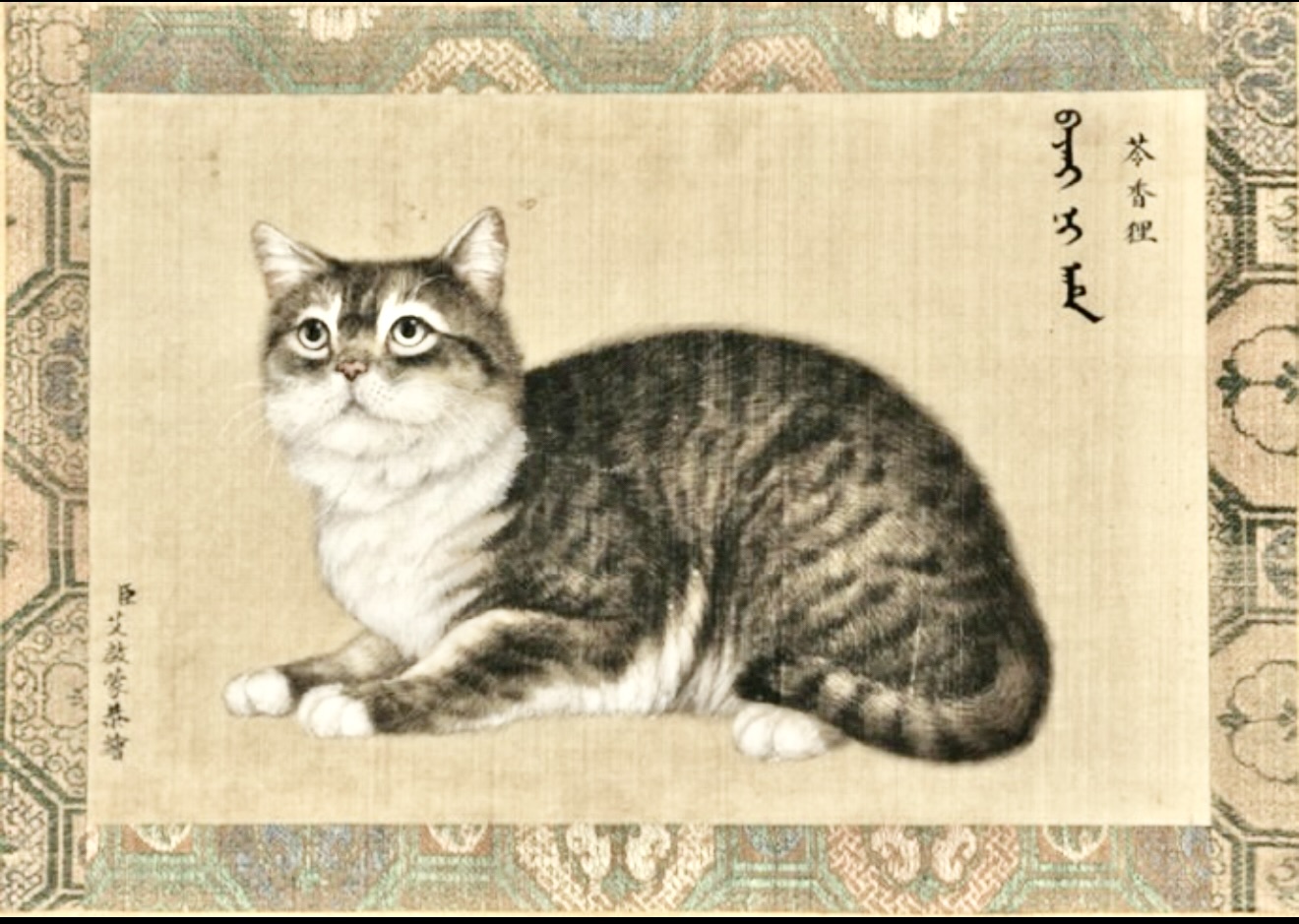

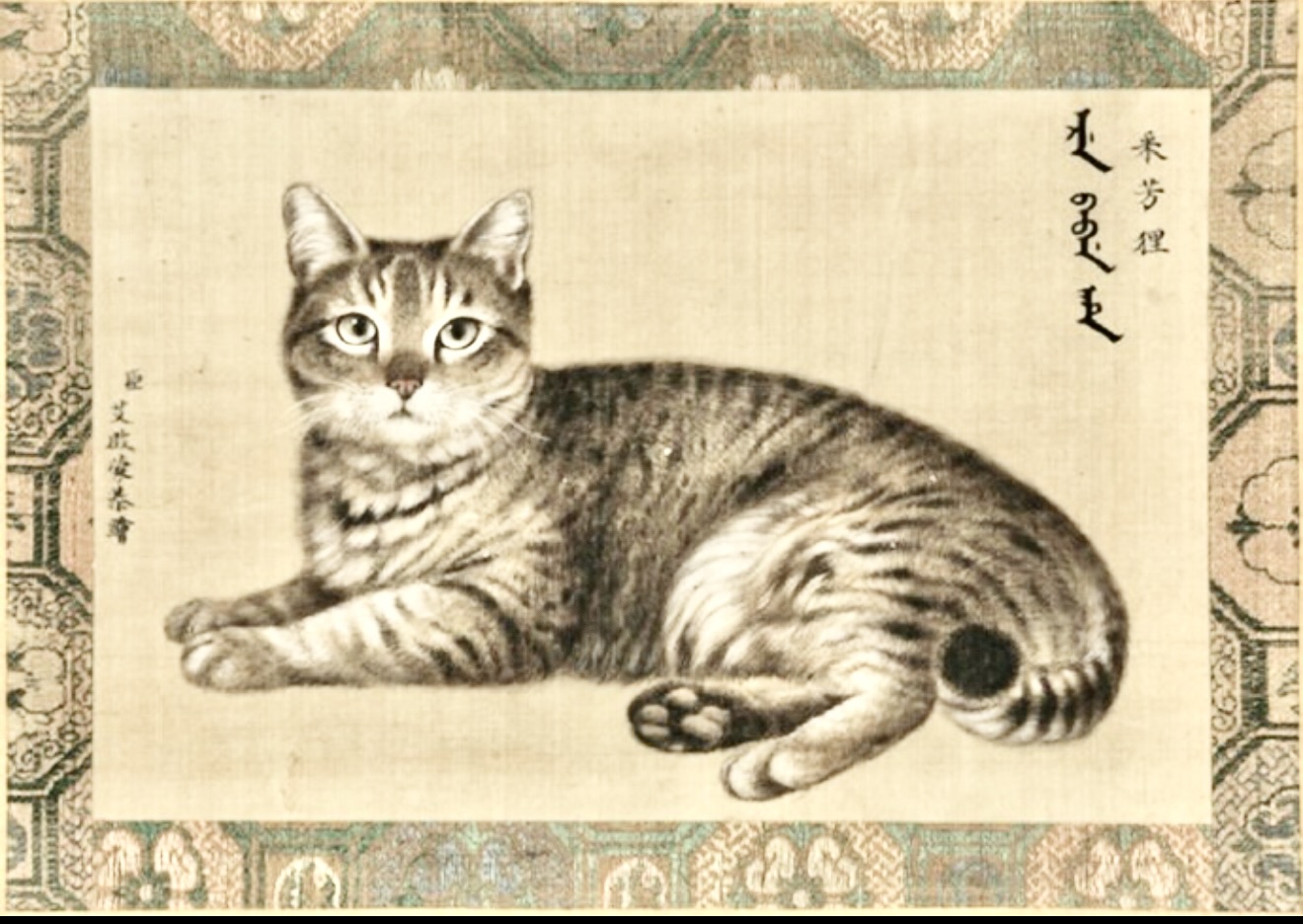

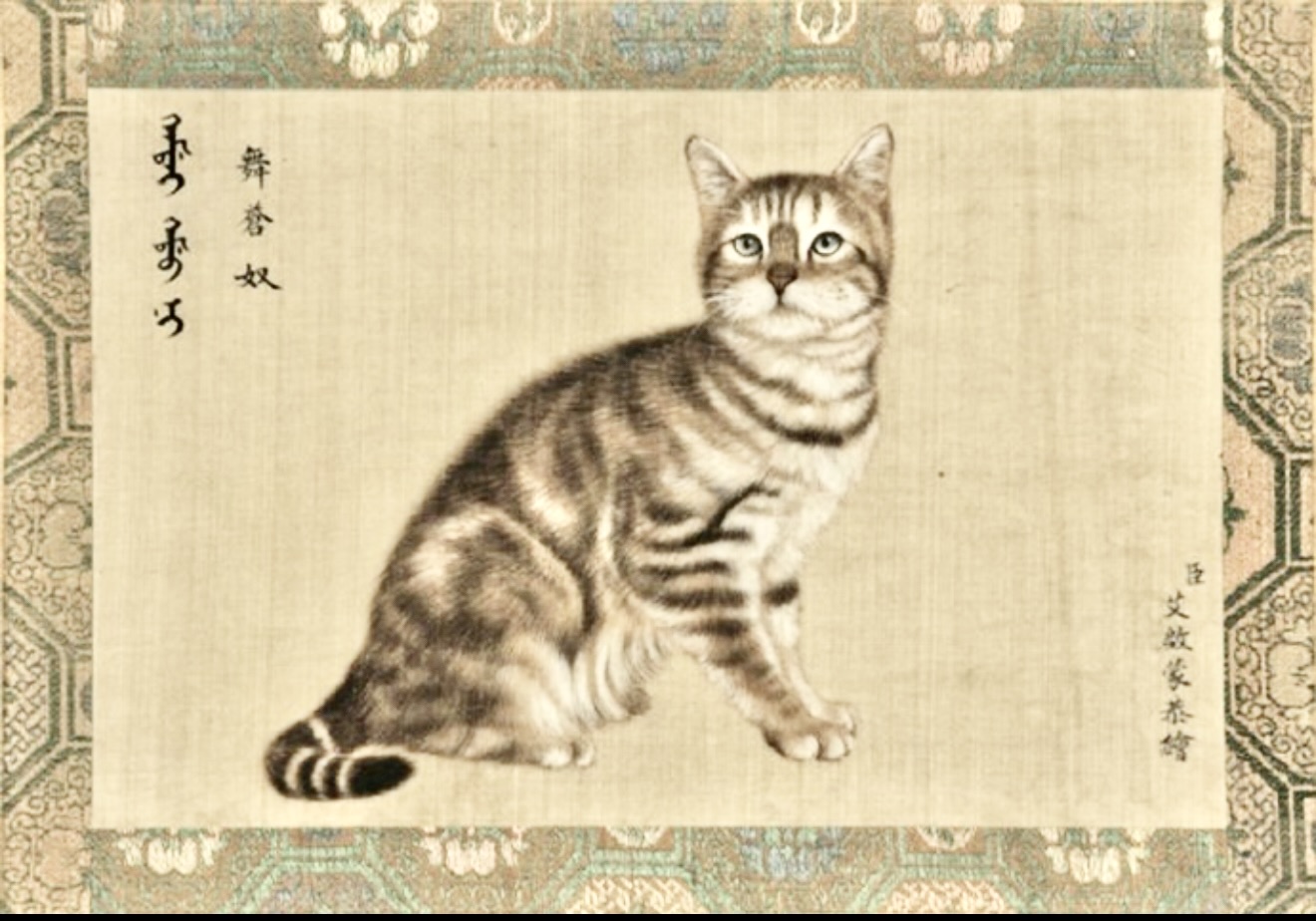

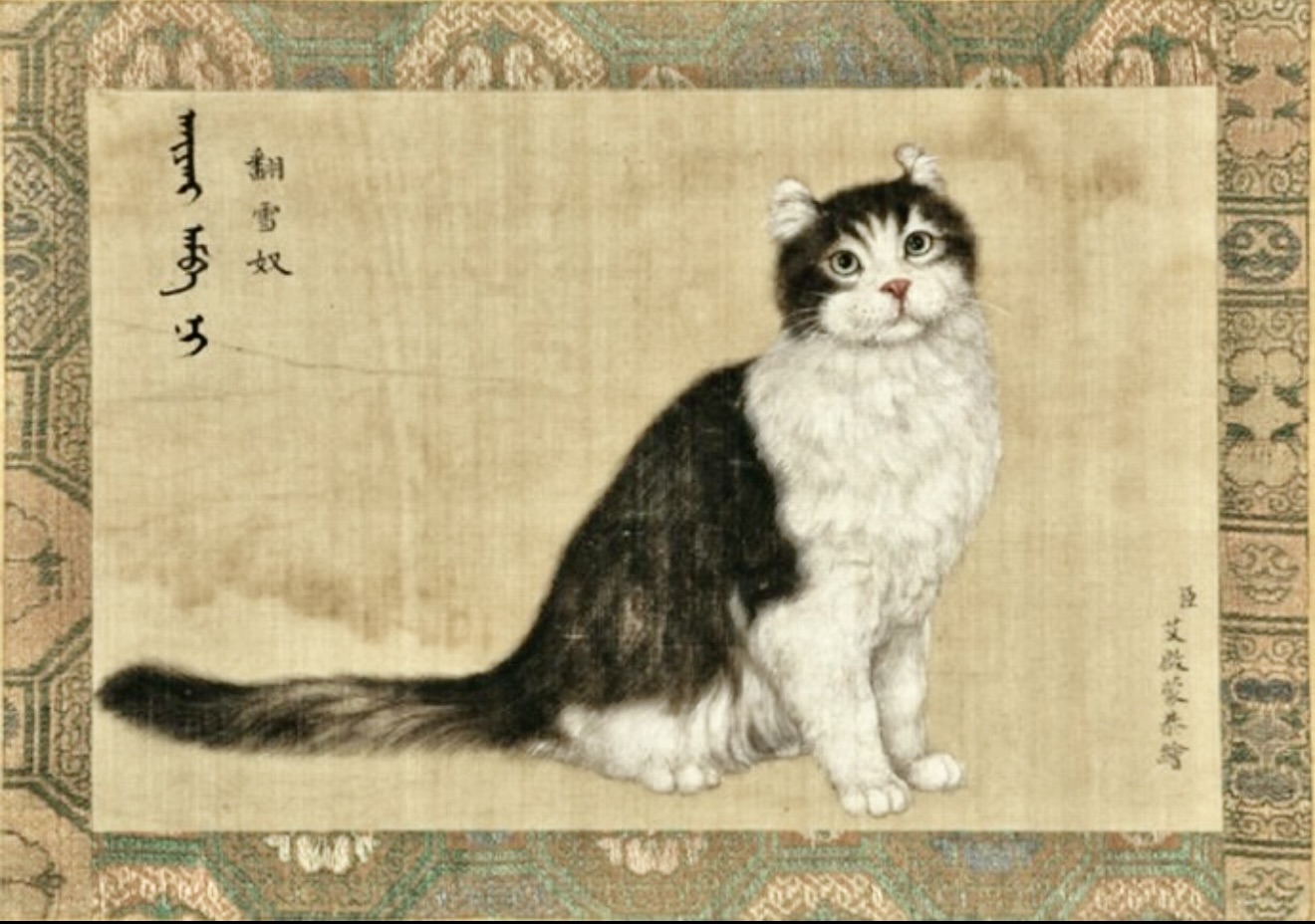

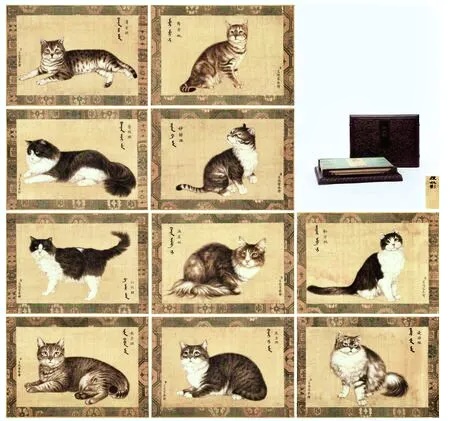

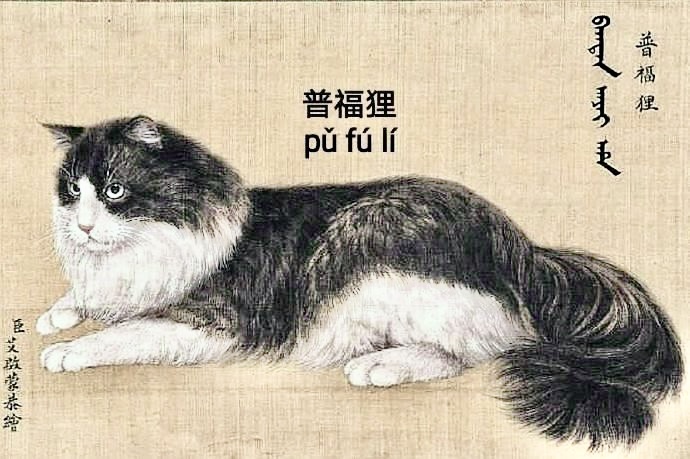

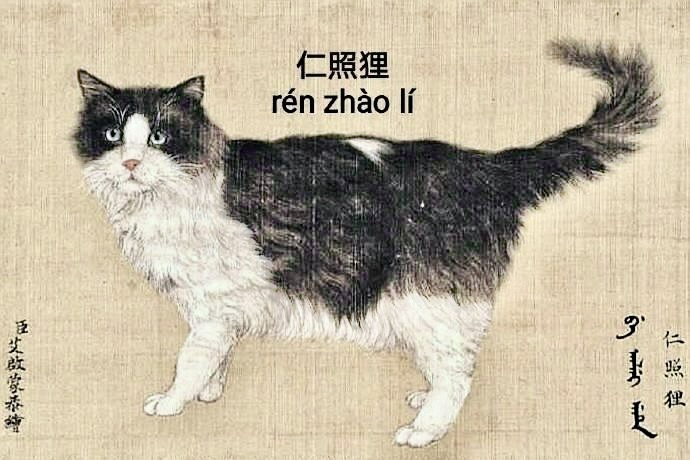

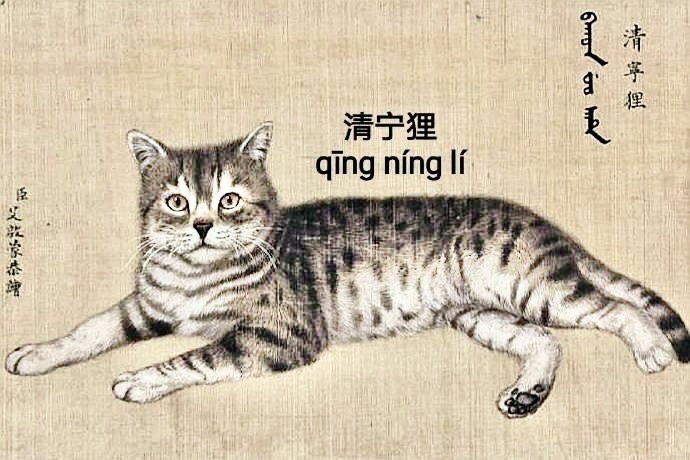

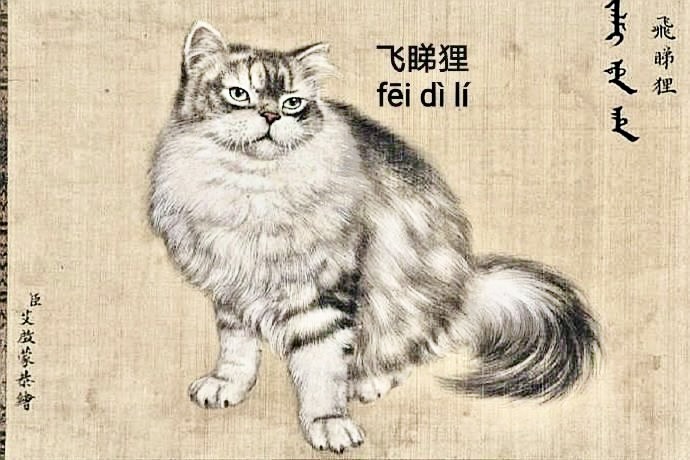

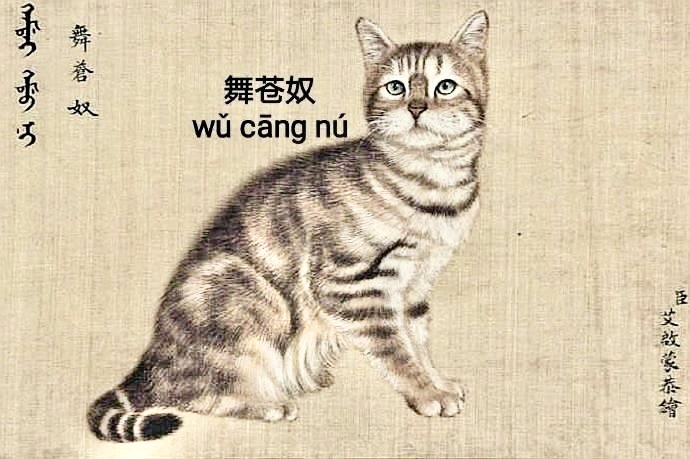

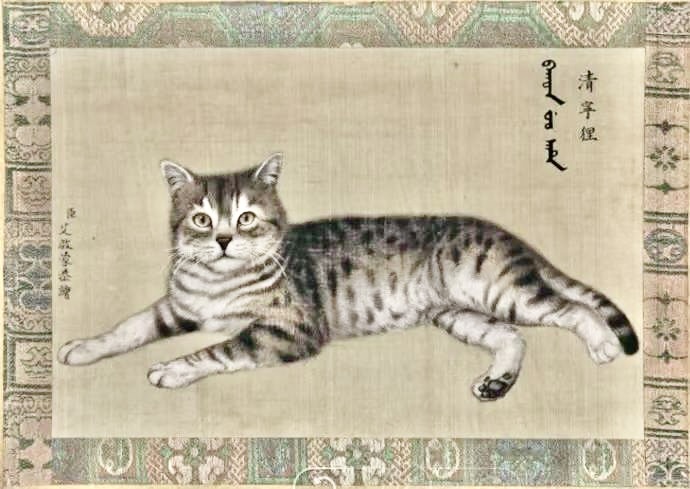

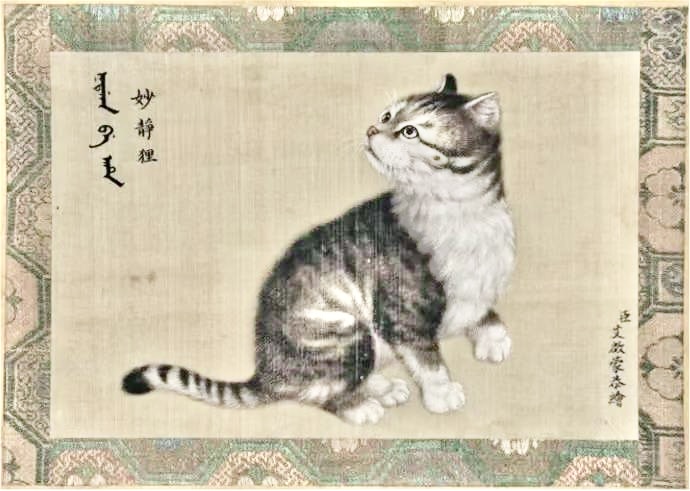

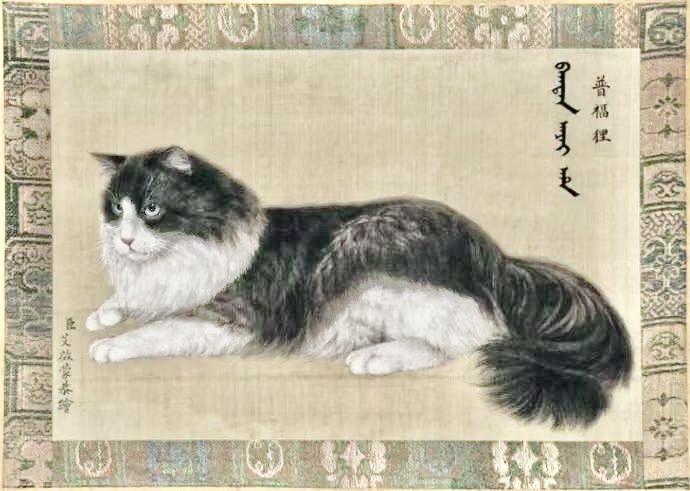

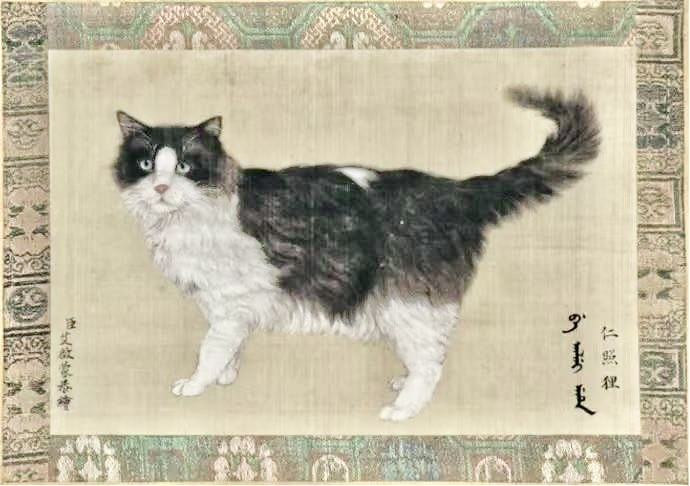

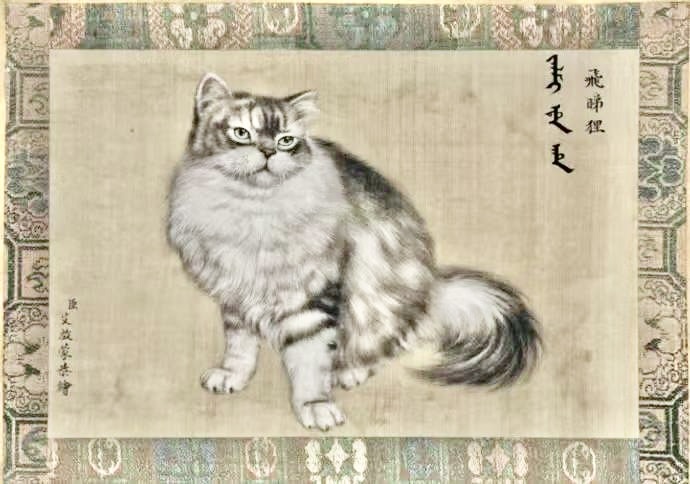

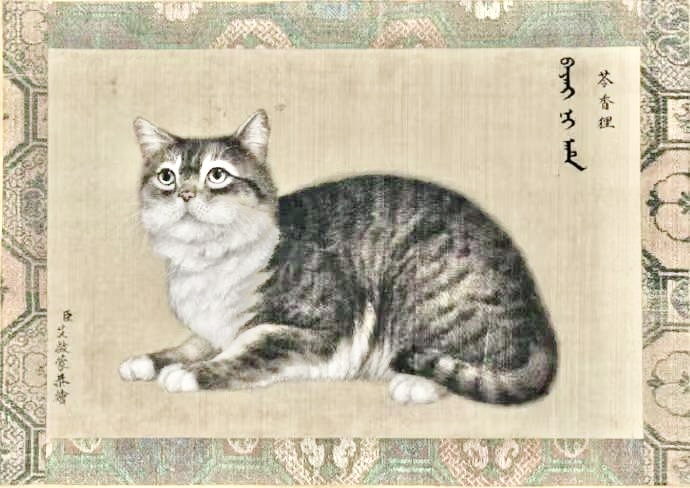

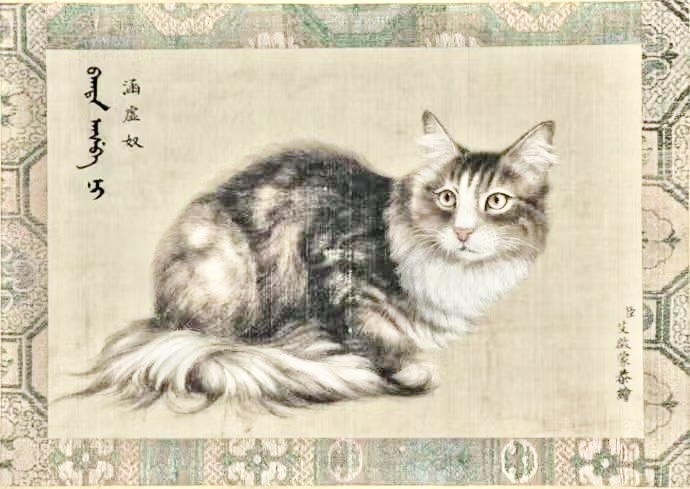

此一《貍奴影》畫冊共十頁,為清代乾隆時期宮廷畫家艾啟蒙所做的彩繪,《狸奴影》冊頁為清宮舊藏,規格:長20.5cm,寬13.5cm,紫檀西番蓮紋宮廷原裝盒,織錦「狸奴影」蓋板,款識:臣艾啟蒙恭繪。本頁共十開,以西洋畫風精心繪製十隻姿態各不相同的貓咪,並分別綴有「飛睇狸、妙靜狸、仁照狸、普福狸、涵虛奴、清寧狸、苓香狸、采芳狸、翻雪奴、舞蒼奴」十個滿漢雙文名稱,推測是當年清宮中最得寵愛貓兒的名號。艾啟蒙的畫風極為寫實而生動,故而貓咪的毛色層次、眼神光澤、甚至動態神情皆描繪入微,無論是慵懶地伏臥,或警覺地回首,都栩栩如生,充分體現清宮畫工之精。所繪貓咪或雍容華貴,或乖巧喜人,將那種慵懶而又敏感、獨立而又黏人的寵物貓特性體現得淋灕盡致,惟妙惟肖、栩栩如生。其名與性格相映成趣,細分之下,其中有7隻狸、3隻奴:

1.采芳狸:愛於花叢中徘徊,性情俏皮,喜戲蝶弄草,身影如彩雲掠地。

2.飛睇狸:性敏目利,常躍窗棂,聞鳥鳴則引頸遠眺,好奇心盛。

3.苓香狸:毛色斑斕,步履輕柔,如花間仙子,香氣隱隱令人心醉。

4.妙靜狸:性情恬靜,眼神澄澈,帶禪意,常依佛座,喜聽梵音入夢 。

5.普福狸:體態圓潤,神情愉悅,與人親近,宮中暱稱「福星」。

6.清寧狸:通體銀灰,氣質淡雅,居潔淨處,自守靜道。

7.仁照狸:雙目清明,常伴太后,性柔和,眼波流轉似解人意。

8.翻雪奴:白毛如雪,輕盈若飛花,行步無聲,常臥窗前凝望玉宇。

9.涵虚奴:毛色青灰,如煙籠寒水,氣質幽靜,似納虛空於胸。

10.舞蒼奴:步姿輕盈,如月下仙舞,時起時伏,最喜夜遊,宛若遊仙。

※宮廷畫家艾啓

依納爵·西歇爾巴特(Ignatius Sichelbart,1708年—1780年),漢名艾啟蒙,字醒庵,波希米亞(今屬捷克)人,天主教耶穌會傳教士。,乾隆十年(1745年)來中國,師從郎世寧學畫,得郎氏指授,使西法中用,很快受到清廷重視,詔入內廷供奉,與郎世寧、王致誠、安德義合稱「四大洋畫家」,同為寫實傾向,形成新體畫風,對當時宮廷繪畫有著一定的影響,成為郎世寧、王致誠之後乾隆帝所倚重的對象。

歐洲在十六世紀向外擴張,隨著東西方世界越來越頻繁的接觸,許多西方美術品也隨之被引進了中國。尤其是在清朝的康、雍、乾三代,中國進入到一個社會穩定、經濟得以飛速發展的時期,自上至下的文化藝術活動越來越活躍,在傳統工藝繁榮發展的同時,也大舉吸收入西洋的文化。

在這個過程中,西洋傳教士對於中國和西方的文化藝術交流扮演了相當重要的角色,他們直接任職於宮廷作畫,將西洋的的繪畫技法融入中國繪畫裡。這類具有西洋風的清代宮廷繪畫,遂成為當時藝術的重要特徵之一,雖然沒有改變整個大傳統,但卻為中土開啟了新視界,這些傳教士算是給清宮帶來了西洋畫風。

在眾多西洋傳教士畫家中,來華時間最久、最具影響力的莫過於郎世寧(Giuseppe Castiglione)了,他在同為西方傳教士的馬國賢的引薦下諦見了康熙帝,後進入宮廷成為專職畫家,為清朝皇帝服務。郎世寧停留中國長達五十一年,歷經了康熙、雍正、乾隆三朝皇帝,他大膽探索西畫中用的新路,將中西畫法融合一體,創造出一種前所未有的新畫法,以嚴謹紮實的寫實功底、注重明暗效果的繪畫特色,以及作品整體上濃厚的歐洲繪畫風格和情調,確立了自己在宮廷畫師中的地位。

除了郎世寧之外,在盛清宮廷為皇帝服務的傳教士畫家還包括引薦郎世寧進入清宮的馬國賢、王致誠等人,而在其之後,又有耶穌會傳教士艾啟蒙(Ignatius Sichelbart)於乾隆十年來到中國。艾啟蒙師從郎世寧學畫,得郎氏指授,使西法中用,很快受到清廷重視,詔入內廷供奉。其人善工人物、走獸、翎毛,與郎世寧、王致誠、安德義合稱四洋畫家,同為寫實傾向,形成新體畫風,對當時宮廷繪畫也有著一定的影響,成為郎世寧、王致誠之後乾隆帝所倚重的對象。

艾啓蒙最有名的一套畫作當屬《十駿犬圖》,所繪均為清宮豢養的各國進獻給乾隆帝的十種稀世名犬。犬類一向有「智勇忠誠」的象徵形象,而這套畫冊繪製之時又逢中國傳統狗年,畫家藉此圖來表達「吉年祥兆,忠君愛國」的心意,而畫中背景的山水則是中方畫師所作,中西畫家攜手創作也是當時宮廷繪畫的一大特色。艾啓蒙畫「十駿犬圖」,《CHINA-The Three Emperors》P188-191,No.84艾啓蒙畫「畫風猩」,《郎世寧與清宮西洋風》P130-131,No.33紫禁城裡的貓。

※貓在宮廷裡的歷史

狸奴,是古人對貓的別稱。古人稱山貓(野貓)為狸,《韓非子》卷二就有「使雞司夜,令狸執鼠,皆用其能」的話,而家貓乃山貓馴養而成,所以就有了「狸奴」之稱。

《詩經•大雅•韓奕》中有詩句曰:「有熊有羆,有貓有虎」,《埤雅•釋獸》中載:「鼠善害苗,而貓能捕之」。

早在西周時期,貓這種動物就出現在了各種古籍的記載之中,以其兇猛的特性而被人們用作捕鼠。

至北魏時期,貓已被人家中廣泛豢養。隨著貓咪與人的親近,它們身上那種可愛、神秘、又令人琢磨不定的貓性情逐漸顯露出來,且以其特殊的氣質集千萬寵愛於一身。

說起宮廷中養貓的歷史可是非常久遠,在唐朝時期便已成為宮中的盛寵。那時貓被稱為「狸奴」,專門擔任各大殿的防鼠工作,而從唐宮仕女圖中,又能看到其成為了貴婦的寵物。

宋人稱家貓為「狸奴」,最常見於宋人詩詞中,例如:北宋黃庭堅《謝周文之送貓兒》詩:「養得狸奴立戰功,將軍細柳有家風。一簪未厭魚餐薄,四壁當令鼠穴空。」

南宋陸遊《贈貓》詩:「裹鹽迎得小狸奴,盡護山房萬卷書。慚愧家貧策勳薄,寒無氈坐食無魚。」

因此到了宋代,養貓更是達到空前繁盛的時期,無論是平民百姓或皇宮貴族,皆愛貓而養之。

明代宮廷大量養貓,也出現了貓兒房這樣的專屬機構負責管理宮貓,並在其中選拔佼佼者進獻給皇帝。《酌中志•內府衙門職掌》中記道:「貓兒房,近侍三、四人,專飼御前有名分之貓,凡聖心所鍾愛者,亦加升管事職銜」,講的就是這種情況。據說嘉靖帝尤為愛貓,整天與其嬉戲,甚至到了令後宮的嬪妃都嫉妒不已的程度,而在貓死後,亦予厚葬表彰:「上痛惜,為製金棺,葬之萬壽山之麓,又命在值諸老為文,薦度超升。

清代,貓在宮裡的地位遠不如狗了。由於受到清王朝「馬上得天下,帝王喜狩獵」的影響,清朝皇帝喜歡狗遠多於喜歡貓的。比如雍正皇帝,他就讓太監在內宮養了很多狗,忙裡偷閒的時候就會去逗狗。在一些記載中,皇帝還曾下旨禁止某些地方養貓。清道光九年的一道《上諭》中指出:

「十六日,奉上諭:以後,首領、太監,不准養貓。如若有養貓之人,立刻拿出。再有養貓之時,被萬歲爺瞧見,治總管、首領、太監等不是。欽此。」清朝,對狗特別鍾愛的還有慈禧太后。我們在一些晚清老照片中,可以看到慈禧太后更多喜歡的是養狗,貓很少在宮裡出現。

當代北京故宮的貓咪,是世代為官「貍奴」的後代,傳聞這些貓咪的後代至今仍留在北京故宮博物院內生活,儘管已不再被繪入御冊,但依舊以一種獨特的方式延續著皇家的「使命」。這些貓咪,被故宮工作人員親切地稱為「官貓」,牠們除了享有專屬飼料與醫療照護,還肩負著防鼠、防蟲害的工作,堪稱「世襲製公務員」。有人笑稱牠們是「最悠閒的朝廷編製」,也有人敬稱它們是「文物守護神」。

儘管貓在清朝的地位不如唐宋時期,但宮廷養貓依然興旺。貓可以在大殿之上悠閒散步,大殿養貓是一直以來故宮的傳統,在明清兩朝,故宮就有妃子養貓,清朝時候還有一個檔案,專門記錄這些寵物貓的來歷和名字。現如今故宮也有一百八十多只貓咪。這些貓大多是流浪貓,被故宮內的工作人員餵養和照顧。

YouTube:

https://youtu.be/Pg95ZjK4gD8?si=3k6Yr8-V6LNK60VP

抖音:

https://vt.tiktok.com/ZSkoWfuwT/

臉書:

https://www.facebook.com/share/v/14FQR5QLKLB/?mibextid=wwXIfr