#此書融合個人與集體的歷史,透過多角色、多觀點的敘述,打破線性時間,讓回憶、幻想、現實彼此交錯,呈現小人物在大時代中的掙扎與生存樣貌,建立一種魔幻的敘事風格。

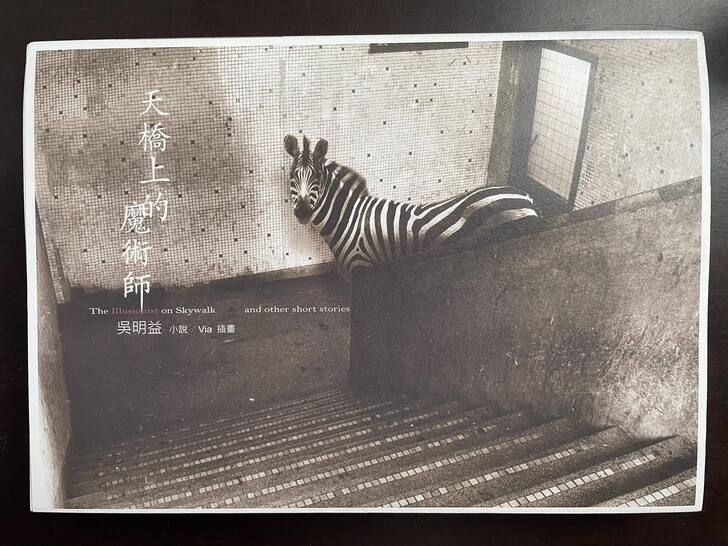

吳明益(1971-)《天橋上的魔術師》自2011年出版以來,在臺灣文學界引起廣泛討論,不僅被視為當代小說傑作,也因其跨媒體改編與記憶敘事的力量,成為臺灣文化記憶重建的重要作品之一。這本書每篇小說彼此獨立卻又藉由1970至1980年代臺北中華商場與天橋上的魔術師串聯起來,呈現大時代小人物的悲戚人生,並在現實與魔幻之間游移,發揮極具個人風格的敘事魅力。

《天橋上的魔術師》包括〈天橋上的魔術師〉、〈九十九樓〉、〈石獅子會記得哪些事?〉、〈一頭大象在日光朦朧的街道〉、〈強尼.河流們〉、〈金魚〉、〈鳥〉、〈唐先生的西裝店〉、〈流光似水〉等九篇小說,以及像是小說後記的〈雨豆樹下的魔術師〉,其中除〈九十九樓〉採第三人稱敘述之外,其他各篇均以第一人稱敘述,穿插對於中華商場童年歲月如夢的回憶,形成一致性的敘事結構。

至於中華商場,可以說是特定族群的記憶體,1949年因國共內戰,國民政府遷臺,大陸民眾隨之而來,部分於臺北西門町鐵道旁三線道(即今中華路)側,搭建臨時棚屋,擺攤維持生計,直到1960年拆除,隔年興建完成八連棟三層樓中華商場,安置原有攤商,復以天橋銜接,1960至1970年代商業鼎盛,為臺北人生活不可或缺的一處。其後中華商場逐漸老舊沒落,成了大型違建的都市之瘤。迨1989年鐵路地下化,1992年中華商場拆除,商家及居民從此星散,中華商場乃成臺北人不可抹滅的時代記憶。《天橋上的魔術師》一書即以此為場景,透過孩子的視角呈現那段時間的都市風貌、社會氛圍與成長記憶,敘寫中華商場曾經的人事悲歡。

《天橋上的魔術師》裡固然有悲有喜,但主要寫的是生離死別的不幸。〈九十九樓〉三位以前住中華商場的小學同學,於二十餘年後重聚,在素食餐廳談童年往事,其中五金行的馬克和麵包店的羅絲,另一半都已不在身邊;小時候曾因父親家暴而離家出走三個月的馬克,現在是證券經紀人,三人相聚一個月後,馬克在大樓電梯間上吊自殺,留下巴西籍失蹤妻子的照片。〈石獅子會記得哪些事?〉裡,鎖匠之子「我」的阿姨已離婚,其商場鞋店半夜失火,夢中的石獅子引導「我」去鞋店救災,但同齡的阿蓋仔和阿姨不幸去世,只剩表妹佩佩倖存,被「我」家收養;「我」暗戀著佩佩,十年後佩佩開始交男友,令「我」傷心至極,未料佩佩卻在家中自殺,令「我」對命運感到不解。〈一頭大象在日光朦朧的街道〉的大學生烏鴉,小時候父親是商場鐘錶師傅,母親則替人修改衣服;父親酗酒嗜賭,烏鴉的哥哥為了叫賭場的父親回家,闖越平交道遭火車撞死,二年後母親病死,父親賭掉店舖的權利,父子關係冷漠。烏鴉離家自己租屋打工,穿大象服發送氣球給小孩。打工期間,烏鴉遇見自己想躲開的父親以及曾為他墮胎的前女友,而在衣櫃發現「大象裝」的烏鴉現任女友,聽了烏鴉說完從前的故事,私下決定離開,不再跟烏鴉碰面。

〈強尼.河流們〉家在商場賣皮箱的「我」,跟教授彈吉他的小學同窗阿澤談起十一歲時,隔壁眼鏡行小蘭的往事。小蘭母親早逝,父親續弦,繼母又去世;缺乏母愛的小蘭唸臺北市明星高中,是「我」的家教,「我」偷偷喜歡小蘭。小蘭和眼鏡行店員阿猴談起戀愛,令大家意外,父親反對卻又無法阻止。阿猴是原住民,識字不多,善於彈唱,也教「我」彈吉他,當兵前夕送「我」二手唱片。阿猴入伍後,小蘭愛上中文系大學生,阿猴心有不甘,回商場槍殺小蘭,自殺不成進而放火,死於火場。小蘭父親從此消失,過一陣子回來,整個人沉默寡言,某日在商場下棋大喊「君啦!」之後,再也沒有醒過來。

〈金魚〉家開命理館「小通天」的特莉沙,小學就長得很高,男生喜歡欺負她,私下卻又喜歡著她,包括從小被賣餛飩麵的姨丈姨母養大的「我」在內。參加國慶晚會那一夜,特莉沙初經來潮,「我」見義勇為,脫下外套為她掩護,讓她提前回家。特莉沙傳聞中的「男友」大雄移民美國,「我」開始和特莉沙通信,國二升國三暑假,二人在特莉沙家裏做了愛,意外發現「小通天」會用魚算命。後來,特莉沙離家失聯,「我」高中畢業就去當板模工人,尋求自立,終而變成自組工班的室內裝潢工頭。「我」的私生活一團糟,沒打算結婚,去萬華尋歡,結識由房屋仲介轉業流鶯的「百合」,在百合舊公寓樓下遇見失聯多年的特莉沙,原來特莉沙是百合的親妹妹。「我」和特莉沙再次約會,她說到家裏魚缸那一條看起來有點奇怪的金魚,在搬家過程中掉落地上死掉了。雖然覺得城市的每條路看起來都像歷經風霜再修補而成,而那些修補的痕跡如此潦草,一看就知道未來會再次支離破碎,但「我」和特莉沙接吻時,非常奇妙的是,特莉沙嘴唇的柔軟與味道,「我」並沒有忘記。「金魚」象徵美麗的嚮往,可惜已經死掉,變得透明,簡直就像冰塊做的一樣。「我」覺得混亂人生裡頭,總算還留下了這樣的記憶與感覺,即使像冰塊融化了,還是以水的形式存在著。怎不令人感傷鼻酸!

〈鳥〉的女生「我」,向鞋店兄弟敘說自己的故事,未出生時父親已離家,八年後父親才聯絡母親要求離婚。「我」從小愛鳥,但養的黑嘴筆仔飛走,十姐妹被老鼠咬死,想成為魔術師助手不成,看見天橋上有人用文鳥算命,便轉為養黑白文鳥,卻又都遭貓給吃了,想要文鳥像變魔術般復活更不可能。「我」多麼希望,一切真的能停留在屬於魔術的時間裏,安安靜靜,不被驚擾。〈唐先生的西裝店〉裏,舊書店兄弟隔壁的唐先生,三十歲自大陸隻身來臺,在商場開西裝店,一個人生活,孤單寂寞,會向舊書店買英文書來看。一隻白貓闖進店裏,躲在天花板上,未被唐先生趕走,彼此反而日久生情,相依為命。不料後來貓咪突然失蹤,遍尋不著,失魂落魄的唐先生甚至於把天花板拆下來,舊書店兄弟亦將商場的孩子們組織起來,分頭尋找,還是沒能發現這隻白貓。鬱鬱寡歡的唐先生早就為自己做好往生時要穿的西裝,隔年就死了,沒留下什麼遺囑。多年後,舊書店的哥哥於夜市開店賣牛仔褲,有一隻流浪貓也在店裏的天花板住了下來,讓兄弟想起三十年前唐先生西裝店的往事,不勝唏噓。

〈流光似水〉的模型技師阿卡,父親在商場開寫字店。小學時,阿卡和「我」是美術比賽的勁敵。阿卡長大後曾至美國任電影模型技師,平時只有做模型才精神煥發。阿卡返臺,中華商場已拆除,父親去世後,他蒐集資料,開始製作一系列的商場模型,經過十年,因工作長期吸入化學塗料而產生病變過世,中華商場模型只完成四棟半,引以為憾。「我」想起,阿卡說以前在商場天台上看過魔術師所謂的「光魔秀」,以及當年砸破巨型霓虹燈管造成的似水流光,令眼睛無法完全睜開。當阿卡的妻子卡蘿打開商場模型的燈,原本只是模型的商場,似乎就熱熱鬧鬧地喧囂起來。

全書除了首篇〈天橋上的魔術師〉,敘寫家開鞋店的「我」與天橋魔術師之間的友誼,提到紙製小黑人淋濕的死之外,其他各篇無不是在敘述中華商場的生離死別,以及人物所豢養魚、鳥等寵物之死,充滿暗淡的色彩,這樣的灰色人生何其感傷,讓讀者掩卷長歎,完完全全快樂不起來。

《天橋上的魔術師》在藝術表現上,以魔術師來串聯各篇,是全書敘事結構的一大特色。作者謂「那魔術師的存在,對我而言就像是某種意識上的天橋的存在。沒有魔術師就沒有天橋,沒有天橋,商場就斷了,就不成商場了」。書中反覆辯證著真實與虛假,在夢境與現實之間游移,呈現魔幻的敘事色彩,如扉頁引用賈西亞.馬奎斯所言「我真正想當的是魔術師,但我變魔術的時候會很緊張,只好避難於文學的孤獨中」,藉以向魔幻寫實文學大師致敬。書中各篇或多或少都出現天橋上的魔術師,魔術師不只是魔術表演者,也象徵一種「變化」、「可能性」與「消失的記憶」。唯〈唐先生的西裝店〉此篇,當「我」聽完故事,發現敘述者完全沒有提到魔術師,「我」卻又用自己才聽得到的聲音說:「沒有關係。」 綜觀之,《天橋上的魔術師》是短篇小說集,整體而言,缺乏一條明確的主線或主題焦點,敘事結構難免流於鬆散。

〈天橋上的魔術師〉的「我」為魔術而著迷,信以為真,問魔術師關於魔術之真假,魔術師告訴「我」,所有魔術都是假的,說「我把我腦中想像的,變成你們看到的東西。我只是影響了你們看到的世界,就像拍電影的人一樣」,又說,世界上有些事情,永遠都不會有人知道。人的眼睛所看到的事情,不是唯一的;有時候你一輩子記住的事,並不是眼睛所看到的。這世界真真假假,魔術模糊其界線,象徵著記憶的神秘及不可捉摸,就像人生如夢,為商場的人們提供逃避現實世界的另一種選擇,可謂饒富深思。

此外,書中各種魔幻的書寫令人印象深刻,諸如天台上的魔術師當著「我」的面,伸出右手手指插進自己的左眼,取下左眼球;在商場女廁所右邊牆壁,按畫上的電梯按鈕,到九十九樓,而九十九樓跟一樓並沒有什麼不一樣;石獅子在商場,行走於天橋上,天橋瞬間變成一條河;日光朦朧的街道,有一頭大象站在那裡;商場天台被砸破的巨型霓虹燈,光如流水,形成一條光之河,往城市的兩端而去……等等,如此這般的小說畫面充滿想像力,營造魔幻與現實交錯的氛圍,別具殊異的美感。但魔幻寫實的手法有時過於突兀或裝飾性,似乎過於刻意或流於可有可無的點綴,缺乏足夠的內在邏輯,不可思議的情節雖有其象徵意義,就故事整體結構言,較難自圓其說,以致削弱敘事的說服力。

吳明益短篇小說集《天橋上的魔術師》之藝術價值,在於以詩意與感性的文字,重建被遺忘的城市記憶,細緻還原了中華商場與1970至80年代臺北的庶民生活場景,藉由日常小事營造出一種柔和而深刻的氛圍,使讀者在閱讀過程中產生情感共鳴。又,此書融合個人與集體的歷史,透過多角色、多觀點的敘述,打破線性時間,讓回憶、幻想、現實彼此交錯,呈現小人物在大時代中的掙扎與生存樣貌,這種敘事方式打破單一主角或英雄式故事的框架,建立一種屬於臺灣的群像敘事風格,在臺灣文學中具有特殊意義。值得注意的是,作者把拉丁美洲文學魔幻寫實的敘事手法,與臺灣的風土、人情、信仰融合,創造出具有本土色彩的魔幻現實,也因為小說改編成舞台劇與影集,廣受好評,引起跨媒體與大眾文化的關注,對於擴展文學影響力,頗具貢獻,殊屬難得。

再者,在意義結構上,小說中亦有諸多發人深省之處,如魔術師說有很多秘密的人活得不快樂;孩子們不曉得世界如此美麗卻又如此哀傷;有些鎖是沒有鑰匙的,而也有些鑰匙什麼也打開不了,不過一把鑰匙被打出來之後,也許總有一天會找到它應該開啟的東西;人死掉就是死掉了,無論你怎麼誇獎他都是一樣;像〈流光似水〉的模型師阿卡,處理不好真的世界,所以這麼著迷於做模型。諸如此類,莫不讓人細細回味。

《天橋上的魔術師》的確極富臺北都市懷舊氣息,勾起許多人的回憶與共鳴。然而這種懷舊風格有時過於浪漫,美學追求之外,對於那個時代的社會壓迫、貧困或政治環境,未見較深入的批判或反思。且全書寫太多人生如夢的死亡和悲傷,這樣的世界,是要回去或者逃離?《天橋上的魔術師》令讀者感喟之餘,終究缺乏真正感動人心的力量,是其美中不足之處。