繼多起酒駕事故後,立法院3月26日三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案,三項重大變革包括同車共責的連坐條款與酒駕累犯強制加裝「酒精鎖」及沒入條款。結果根據新聞報導,酒駕重懲上路後,南投、竹南、苗栗違規不減反增,連高雄警員酒駕今年都已6起,令人懷疑台灣酒駕「亂世用重典」是否已經失敗。

另外根據交通部公路總局統計資料,104年至107年具軍職人員身份並涉及酒駕者,高達4720人次,但國防部總督察室在同期統計酒駕人數僅為477人次,審計部懷疑國軍人員酒駕隱匿未報情形嚴重。如果連部分軍警都「喝了再上」,台灣的「酒駕之殤」真不知何時才能停止。

此次修法原因究竟是「徒法不足以自行」還是「判太輕」?其實根據中央社統計,2011年以前,酒駕致人於死的平均刑期約在300天,修法後逐年增加,2018年來到1039天(約2年10個月),但仍低於2018年酒駕致人於死的法定刑是3年以上、10年以下有期徒刑,其原因係約有半數獲得緩刑個案顯可憫恕。除了酒駕者的肇事責任可能不到一半,還有與被害人家屬達成和解對於減低刑度當然有一定影響外。政大法律系教授許恒達認為,酒駕修法很多情況是基於民意考量,實質上法官也沒有那麼贊成。酒駕僅是危險交通行為的一個態樣,嚴格來說與疲勞駕車致人於死沒有太大差異。而現在的法規是把特定行為拉出來加重其刑,但加重的實質理由並沒有那麼有正當性,因此法官在量刑時不一定會跟著重判。

司法流言終結者的一篇文章對酒駕修法則指出「為何屢次修正185-3都針對酒駕?每天無時無刻在街頭上演的『闖紅燈』、『超速』、『隨意變換車道未打方向燈』、『紅燈左、右轉』、『未禮讓直行車』、『雙黃線迴轉』、『轉角紅線違停』等,肇生死傷的案件數及死傷人數也不低,為何通通不在修法範圍內?」

從以上角度來看,也難怪未造成死傷的酒駕案件判決中,「不能安全駕駛罪」刑度隨著修法逐年上升,超過9成的刑期卻在6個月以下,而且得易科罰金。該分析另外有趣的地方是,大學以上學歷酒駕犯,刑度是90天;高中以下學歷者,則是120天。本次修法最見效的則是,拒測從罰9萬調到18萬後,台中市警局交通大隊統整7月分數據,去年拒測的人數有51人,今年大幅下降至38人。

本文認為,從司法審判的角度來說,因為危險駕駛的樣態多樣,酒駕做為其中一種卻有最重的懲罰,法官似乎「判不太下去」,因而導致即使立法刑度越高,但實務也未隨之起舞,像酒駕未造成死傷常緩刑及六月以下刑期得易科罰金、2018年的統計平均刑期也不過2年10個月。

台灣酒駕嚴不嚴重?警政署統計近5年(2014至2018年)警方取締酒駕違規件數每年皆逾10萬件,中央社媒體實驗室地毯式搜尋2000年至2019年1月地方法院判決書,分析49萬筆酒駕資料後發現,一般酒駕(未涉死傷)占98%,共有48.8萬筆,酒駕致死案件有2800筆、致傷案件5200筆。酒駕致死傷判決有逐年減少的趨勢,社會矚目的葉冠亨案(被稱為「葉少爺」),判刑6年(2016年假釋,實際執行刑期3年1個月),詹震山撞死柯文哲學生台大醫師曾御慈肇事逃逸案,判刑4年6個月(2017年假釋,實際執行刑期約2年5個月)。中央社指出,根據2018年日本、南韓警察廳公布的數據,日本、韓國每千萬人的酒駕案件死亡數為16人、42人,台灣則高達100人。

筆者對酒駕曾多次為文討論,首先,台灣酒駕死亡人數有嚴重低估之虞,原因在於警政署只調查24小時以內死亡人數,若調查2016年因酒駕殞命的亡魂,最多差距就有可能會有102至7095人之多呢。

其次,台灣的法律扶助體系已經嚴重扭曲,在這個人稱「全國最大律師事務所」對來者未訂排富條款,部分有錢人犯罪打官司也找法扶,最著名未被排富的例子就是行政院發言人KolasYotaka竟曾申請法扶資源。這種「訴訟的健保制度」,司法院在2018年就編列了13億5521萬5千元的預算支付捐助,每年十幾億十幾億的丟到底幫到誰?法扶基金會董事長范光群報告時表示,刑事有1萬8742件中,涉毒品危害防制條例的案件最多,共有4038件。筆者認為最荒謬的則是人權律師黃致豪宣布退出法扶系統的事件,因為他為了一名6進6出的酒駕被告花了很多時間蒐集科學證據,在法庭上說服法官被告可能有酒癮,好不容易爭取到庭上同意送他去戒治。未料法扶新北委員的結案審查意見上寫「無故未撰擬書狀,扣酬金五千元」,黃致豪看了氣到發抖,自覺一輩子沒受過這麼大的羞辱云云而退出。有人認為替這類犯行打官司可稱為扶助弱勢, 筆者則指出美國律師界的志願法律服務(Pro Bono)文化是美國律師協會“志願法律服務挑戰”(Pro Bono Challenge)憲章中要求律師應該扶助經濟弱勢,而且一毛錢也不收。在「全國最大律師事務所」領薪水打官司,跟美國應該是「大不同」。

若看台灣的酒駕累犯問題,有位苗栗縣黃姓老翁涉嫌在今年2月間騎車遭警方查獲,因黃酒測值超標,被警方依公共危險罪嫌移送法辦,苗栗地院判他10月徒刑,但黃不服提出上訴,但他在此案前已有5度酒駕紀錄而維持原判。另一案則是桃園許姓男子已有3次酒駕前科,駕照也因次遭吊銷,去年1月2日開車貿然左轉撞死黎女後加速逃逸,審理時全盤否認,法院痛批他已3度酒駕仍不知自省,依過失致死、肇逃判他有期徒刑2年4個月。

六度酒駕判10個月,已經三度酒駕然後第四次酒駕撞死人加肇事逃逸判2年4個月,請問讀者覺得他們被判的是輕還是重?

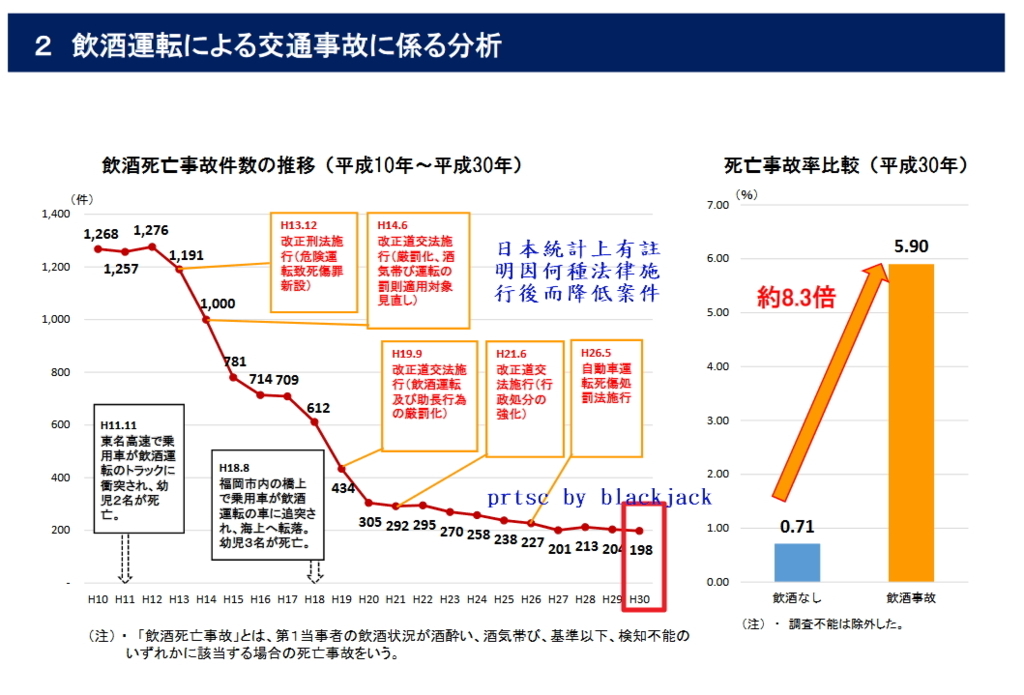

筆者曾引用中央警察大學行政管理學系教授兼主任黃慧娟「防制酒駕之法制對策─兼論日本酒駕治理相關法律」論文討論,其實台灣酒駕若是「酒癮」害的,日本難道沒有嗎?為何日本酒駕致死比率比台灣低那麼多?台灣只要比照日本法律給酒駕犯提供酒精的酒店、商家、車輛所有人、乘客均予以重罰的法律規定,加上嚴格執法,酒駕怎麼不會大大減少?

因各種法令執行後,酒駕致死人數統計 翻攝自日本日本警察廳

因各種法令執行後,酒駕致死人數統計 翻攝自日本日本警察廳

最後,筆者完全不能認同所謂「其他樣態交通違規致死也很多」來當酒駕致死判決「應該」低於法定刑的理由,因為這是國民認為酒駕應該重罰的立法意志,法官憑甚麼超越?而且就像警察抓交通違規,能用被抓的人的邏輯「還有很多人都一樣怎麼不抓」來質疑執法不公嗎?「其他樣態交通違規致死也很多」卻不立法加重刑罰是立法者與台灣輕縱的問題,怎能怪酒駕「立法太嚴」?

如果拿「台灣、日本、交通事故」當關鍵字搜尋,可以發現如「台灣的交通事故死亡率竟是日本的4.4倍!日媒體人嘆:台灣駕駛太傲慢,都不禮讓行人」、「讓台灣稱羨的紀錄,日本 2018 交通死亡人數創 80 年新低!」、「台灣馬路超危險 死亡率東亞第一」、「台灣車禍死傷太恐怖 每年死者比921地震還多」的報導,換句話說:

根本不是台灣酒駕法定刑太重,是其他危險駕駛判太輕,台灣除了酒駕外,其他的危險駕駛致死多依過失致死罪(刑法第276條第1項)、肇事逃逸罪(刑法第185條之4)以及遺棄致死罪(刑法第294條)競合適用,但極少依遺棄致死罪法定刑無期徒刑或七年以上有期徒刑論斷,更多的是以過失致死罪輕判。日本2001年增設危險駕駛致死傷罪,日本《刑法》第208條之二對危險駕駛致死傷罪五種行為類型做出定義,分別是酩酊駕駛型、高速駕駛型、無技能駕駛型、妨害通行型、無視紅色信號型的危險駕駛行為,台灣為何不學學?

本文認為,若從日本的例子及台灣馬路死亡率竟東亞第一的現實來看,並不是酒駕「亂世用重典」及致死刑度不一的問題,而是台灣馬路根本「如虎口」,要是立法者不正視台灣危險駕駛行為的多樣化及刑度過輕的問題,「死亡率東亞第一」的汙名還會繼續下去。

blackjack 2019/8/19

限會員,要發表迴響,請先登入

- 3樓. 草山2019/09/18 10:45

十字軍什麼東西,不過一大堆打著上帝招牌到東方發財的西方武士而已。曉煒兄不會不知道,但是讀者未必有此功力,所以您提醒得好!

- 2樓. 草山2019/09/17 21:26一頓鞭子算了,那有這麼多廢話?

- 1樓. frank0606062019/09/17 16:59絕對是世界第一

我在加拿大40年,沒看過一件死亡車禍

沒看過司機動怒鬥毆

沒看過乘客沒站穩就開車

台灣,加油啦我看the grand tour,好像外國人對於騎機車認為是一件非常危險的事,但台灣騎機車卻是一件非常危險的事

我認為,台灣關於交通安全非常疏忽,這跟立法長期輕縱交通事故的處罰及法官輕判有關,唯有提高大眾對交通安全意外應負責的成本,才能有效降低意外的發生

熱議題/機車事故 每周奪走2名大學生

2019-09-09 00:30聯合報 記者章凱閎、張錦弘、侯俐安/台北報導

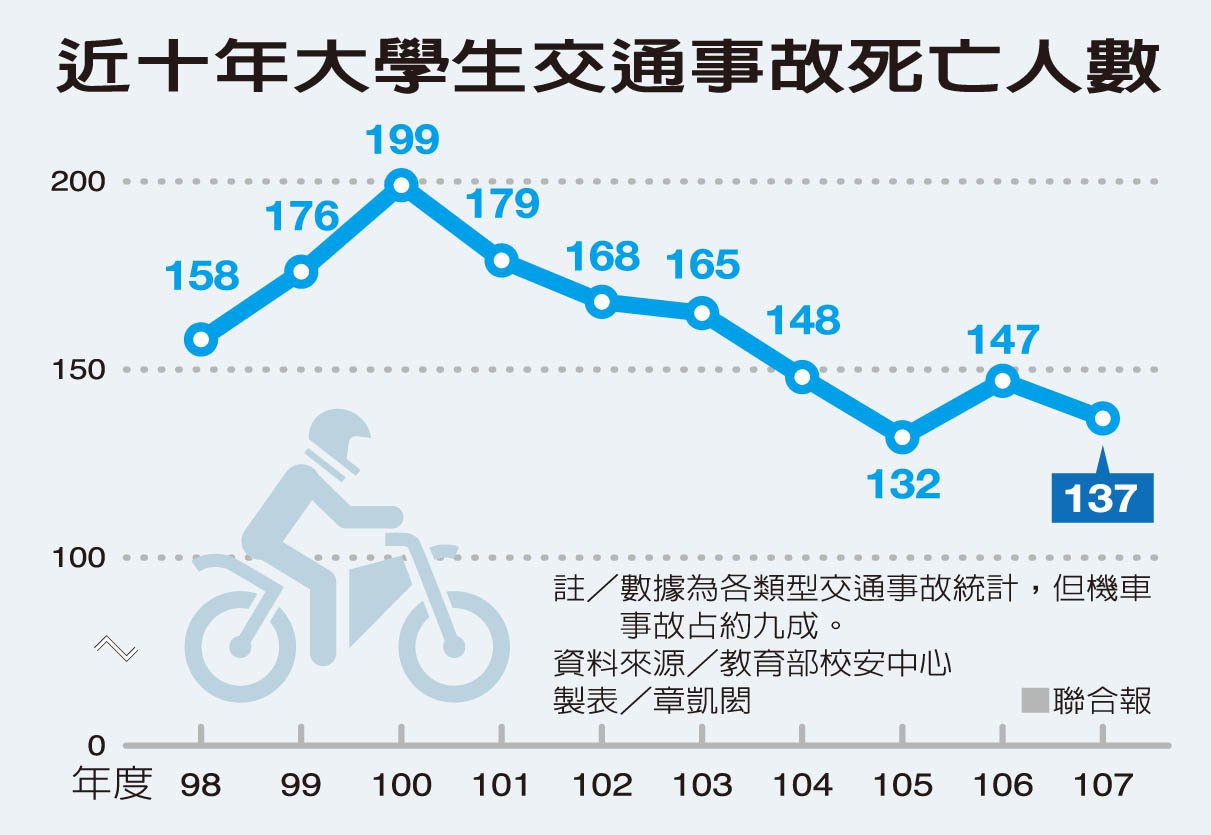

圖/聯合報提供

圖/聯合報提供

大專校院開學在即,但數據顯示,近十年每年都有逾百位大學生死於騎乘機車擦撞或自撞。不少大學、公部門近年雖頻出招,如禁發機車停車證給大一新生,或推動公車進校園、智慧機車等,但大學生機車死亡數字仍未見明顯改善,形同成了少子化台灣下的另類國安危機。

根據教育部校安中心統計,近十年平均每年有一六一位大學生死於交通事故,且逾九成是機車事故。以去年為例,仍高達一三七位大學生交通死亡,其中一二八人是死於機車擦撞或自撞,相當於每周就有超過兩名大學生命喪機車輪下。

今年截至八月,也已有八十六位大學生死於交通事故,本月初在新北瑞芳區,又發生二名男大生騎機車,在台二線與賓士車對撞,一人傷重不治,一人命危昏迷。

對此,不少大學在十年前就開始陸續祭出管制或宣導措施,像是交大、陽明、佛光等校,目前皆禁發校內機車停車證給大一新生。佛光校長楊朝祥說,主因是十八歲的大學生有「三新」:機車新、駕照新、學校新,道路經驗不足、加上人生「路」不熟,是車禍高危險群。

公部門方面,教育部年年要求各大學落實交通安全教育,例如要求學校在大一始業式彙整校園周邊車禍「熱點」,如文化大學鄰近的仰德大道等;也鼓勵學生主動通報危險路段,避免新生因不熟路況而釀憾事。

交通部則從一○四年起開始推動「公車進校園」計畫,改善學校聯外公共運輸環境;一○六年在東部的東華、佛光、南部的高雄科技大學試辦「智慧機車」,安裝主動式發報裝置,降低學生騎乘機車在路口、過彎處的事故率;今年還試辦補助機車考照前先上駕訓班。

儘管如此,從近十年整體趨勢來看,大學生交通死亡事故依舊起起伏伏,改善幅度有限,去年死亡人數也還比一○五年高,凸顯多年來公部門和大學端相關作為,恐有檢討和加強力道的必要。

教育部學務司科長陳宗志坦言,每年死亡統計數據出來都令他心碎,「孩子養這麼大了,結果一場事故、五秒鐘後,人就走了」,教育部盼徹底終結憾事,以「死亡人數降至百人以下」為目標,「至少減少卅多個家庭破碎」。

blackjack 於 2019/09/17 18:09回覆