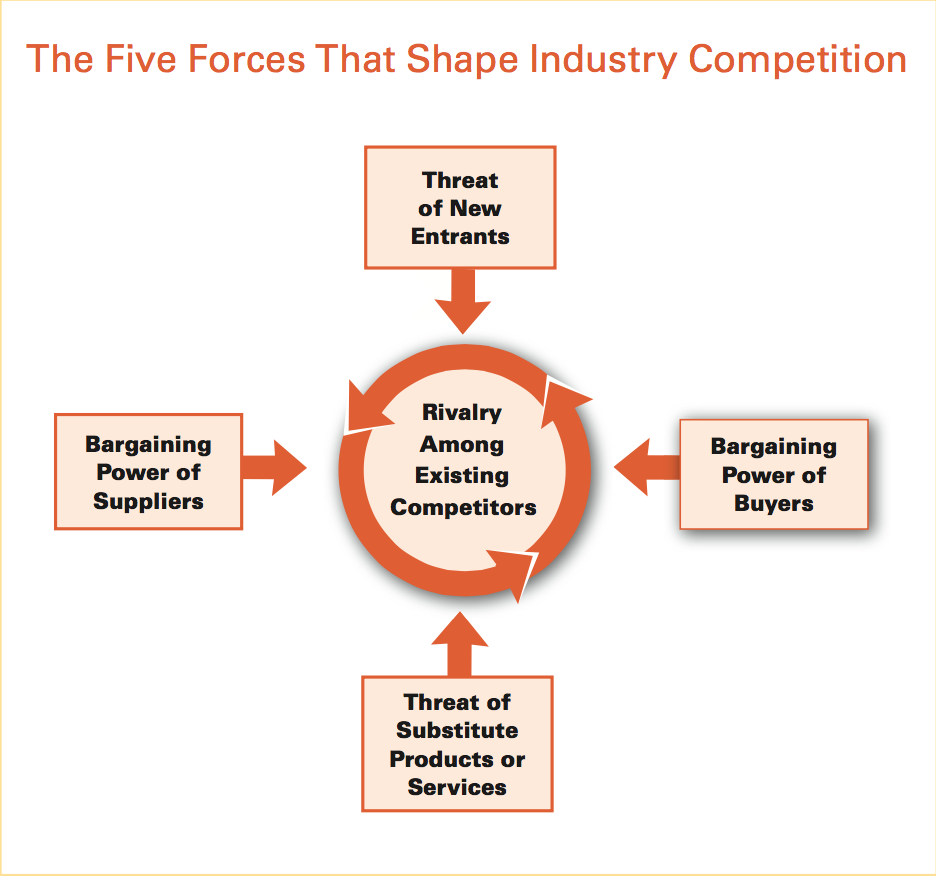

波特的五力分析模型描述一個產業的競爭程度,以及優劣勢的分布情況。有五個面向會影響企業在商業環境的競爭力。本文借用HBR的示意圖如下:

圖片來源:https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy/ar/1

一、供應商的議價能力(Bargaining Power of Suppliers)

當供應商提供的要素價格或品質,佔企業生產流程中價值或成本的較大比例,則我們會說供應商的議價能力較高。能力較強的供應商往往是:

1.市佔率高,不缺買主,因此沒有一個買主可以控制它的供給。整體而言,如果供應商的聚焦程度(concentration)較其下游市場的聚焦程度高,則議價能力將提高。例如Boeing和AirBus之於眾多航空公司。

2.供應商產品具有一定特性,替代性低,導致企業的轉換成本很高。例如PC作業系統商Microsoft和Apple的議價力,就較眾多的PC生產商高。或是大藥廠生產專利藥物,對於醫院的醫療健康組織具有高議價能力,甚至需要政府介入來規範售價。還有,機師工會以訓練優良機師為優勢,藉顯著的低替代性來提高議價能力。畢竟工會以外的人力素質差距很大。

3.當供應商的產品已有沉沒的學習成本,而且買主已經建立使用習慣,則供應商的議價能力就高。例如Bloomberg Terminal之於投銀人士。

4.眾多供應商可向前整合(forward integration),威脅要進入市場,瓜分買主當下的市場。供應商藉斡旋來強勢掌控定價與品質。

5.當供應商的產品鏈廣大,則不會特別犧牲某一部分的收益,議價能力大。如果供應商的產品種類受限,則他會為了保有份額,甘願降低議價能力。

6.當買主已跟供應商建立地域連結,則為了方便起見,不會特別替換之。例如,議價能力高的釀酒商之於裝瓶廠。

二、購買者的議價能力(Bargaining Power of Buyers)

他們希望藉由壓低原料價格,提高品質,來增加提供終端服務的能力。他們仰賴議價能力與企業斡旋。

1.當購買者的數量少,且佔賣方銷售量的很大比例,則其議價能力較大。

2.賣方產業由大量且小規模的公司所組成,則買方能力較大。

3.購買者買的是標準化產品,因此可同時向多家賣方合作,甚至可以操縱賣家自相殘殺,議價能力較大。

4.購買者可以威脅要向後整合(backward integration)。例如飲料與啤酒的廠商,對於包裝廠有較大的議價能力,畢竟他們也能自己做包裝。

5.當購買者所付出的價值,佔生產成本結構很大的比例,購買者就會花很多時間斡旋並談判價碼,議價能力高。

6.當購買者缺乏現金流,相對資金貧乏,則會促使提高議價能力。

7.當賣家的產品服務品質對購買者的產出價值沒有顯著影響時,議價能力高。相反的,像是攝影設備品質對電影公司的產出表現很重要,所以電影公司對價格較不敏感,所以議價能力就低。

8.此邏輯適用於中間商。但特別注意的是,當中間商對於「終端商的決策選擇」有高的控制能力時,則對於上游賣家的議價能力較高。例如消費性電子商品的零售店,珠寶零售業,或農業機具代理商,他們這些通路易操縱消費者的決策行為。為了降低中間商的議價能力,企業可以直接像終端消費者建立連結。例如Du Pont不但對地毯商推銷Stainmaster,也向消費者推銷自家Stainmaster的原料。Dell不但像PC製造商推銷處理器,也向PC消費者宣示自己的零件很好,請消費者購買採用Dell處理器的PC,藉以制衡PC中間商。

三、新進者的威脅(Threat of New Entrants)

市場新進者受到產業盈餘吸引而進入市場。他們會威脅市場份額與原物料供給,將降低產業整體盈餘。威脅與進入門檻以及原有業者可能反應,雙雙相關。除此之外,高資本優勢與充裕現金流的新進者,可以藉由多角化經營,進軍其他市場。例如Pepsi進入瓶裝水市場,Microsoft進入瀏覽器經營,都具備顯著新進優勢。以下將分別分析進入門檻和預期反應。

1.進入門檻

(1)進入門檻當進入門檻低時,企業就必須大量投資。當Starbucks面對眾多咖啡店的威脅,就必須不斷更新現代化店面與飲品選擇。

(2)原有業者享有規模經濟以阻卻新進者。新進者執意挑戰現狀,需忍受一段時間的成本劣勢。

(3)消費者端的network effects也形塑企業產品的認同與普及率。消費者不會輕易採用Win和iOS以外的作業系統,因為跟大眾的網絡不互通。另外,潛在拍賣消費者通常選擇Amazon或eBay,不太給新進平台機會,因為舊有平台的network effect難以磨滅。

(4)資本需要也能阻卻新進者。如果產業普遍需要高昂的R&D和營運設備,新進者即使有很多資金(通常沒有),也要花時間打下資本基礎。例如1970s開始,Walmart 和Kmart開始興建自動配銷中心和POS系統,讓當時的小型零售商望之卻步。但如果新進者的潛力無窮,則投資人會賦予新進企業所需要的資源。

(5)其他的原有競爭者(incumbents)優勢包括,對原料的掌控,佔據最有利可圖的地理位置,眾所皆知的品牌形象和顧客忠誠度等。BCG的經驗曲線也支持

(6)incumbents已掌握銷售通路,新進者必須給予高額的佣金和激烈促銷,才能換得上架的機會。因此新創航空公司反而會略過通路商,例如旅遊仲介。他們會建立自己的訂票網站,直接吸引消費者上門。

(7)在受管制的產業中,政府的政策干預起到很大的影響。例如菸酒業和稅務業。政府可藉由發照,獎勵補助,實施限額,或甚至環保法規來限制/鼓勵新進者。

2.預期反應(Expected Retaliation)

(1)當incumbents具有多餘現金流,寬裕的借貸力,和可用產能,以用來反抗新進者,則新進者的進入意願不高。

(2)incumbents可能會降低價格以維護市佔率,他們不能讓銷售量下降,否則會有過剩產能。這讓新進者的成本提高。

(3)當整體產業的成長率遲緩,新進者得抓取incumbents的現有客戶,無疑增加挑戰性。

四、替代品的威脅(Threat of Substitutes)

經濟學上,替代品的價格變化會影響中心產品的需求量。當替代品量多便宜,則中心產品的價格彈性會變大。為了防止替代品瓜分市場,企業必須調低售價,提高品質,增強特色來因應。企業能透過增加轉換成本來維護市佔。 例如電信業者受到Skype威脅,亞藝影音受到Netflix威脅。起出這些替代品可能不構成威脅,但隨著技術進步,這些潛在替代品的性能穩定化,價格平民化,逐漸可以挑戰現狀。當Nokia沒有抓住智慧型手機的風潮,便被永久性的落後。Yahoo沒有意識到Google的興起,也面臨分拆部門的命運。

替代品的崛起很難察覺。例如塑膠性能的進化,讓他可以取代汽車零件的部份金屬,這是很難想像的。

五、同業競爭者的競爭(Rivalry among Existing Competitors)

與同業的競爭見於互相抗衡的4P策略中,進階的包括STP,SWOT,或PLC等戰略理論。競爭可能導致削價戰,將利益轉給消費者。消費者在長期低價刺激下,很可能會忽略產品的品質和差異性。

1.競爭者數量眾多且規模相當。

2.產業成長率低,讓市佔率爭奪戰更白熱化。

3.推出障礙(Exiting Barrier)高,涵蓋資產專用性,退出的固定費用,戰略牽制,政府限制,或社會與文化上的反對。當油價下跌,石油公司會忍受虧損一段時間,待產量下跌,價格平衡後繼續營運。因為拆除油田、處置資產,或是停止又重起機器的代價,比短時間虧損大太多了。

4.相互的轉換成本低會加深競爭。

5.當固定成本(fixed costs)高,邊際成本(marginal costs)低的情況更嚴重。這促使企業把價格降到低於平均成本(average costs),甚至接近邊際成本。唯有這樣才可以搶奪市佔。如此雖然企業虧本,但是仍能付(cover)固定成本。這樣的情況見於原物料生產商,例如造紙廠或造鋁廠。當產業成長停滯時,更為白熱化。

6.當單位資本投資十分龐大,且無法切割時,競爭將更嚴重。例如Polyvinyl Chloride產業,因為設備投資量的跳耀性過大,導致市場均衡經常變動,可能導致偶爾的產能過剩,進而讓價格下跌。

7.當產品的恆久性低(perishable)時,企業會更容易接受降價策略,以出清庫存,避免更大的損失。例如蔬果業和資訊傳播業。

8.特殊的產品功能,鮮明的品牌印象,完善的套裝或售後服務,或準時的遞送服務,其會降低競爭度。因為消費者反而會為了這些因素而願意付更高的價格。

9.競爭也有好處,不一定代表零和賽局。競爭白熱化可能促使各競爭者進行差異化,反而能滿足更多消費者的需求。這樣意味著差別競價(price discrimination),能增加產業整體福利,擴展消費者市場。

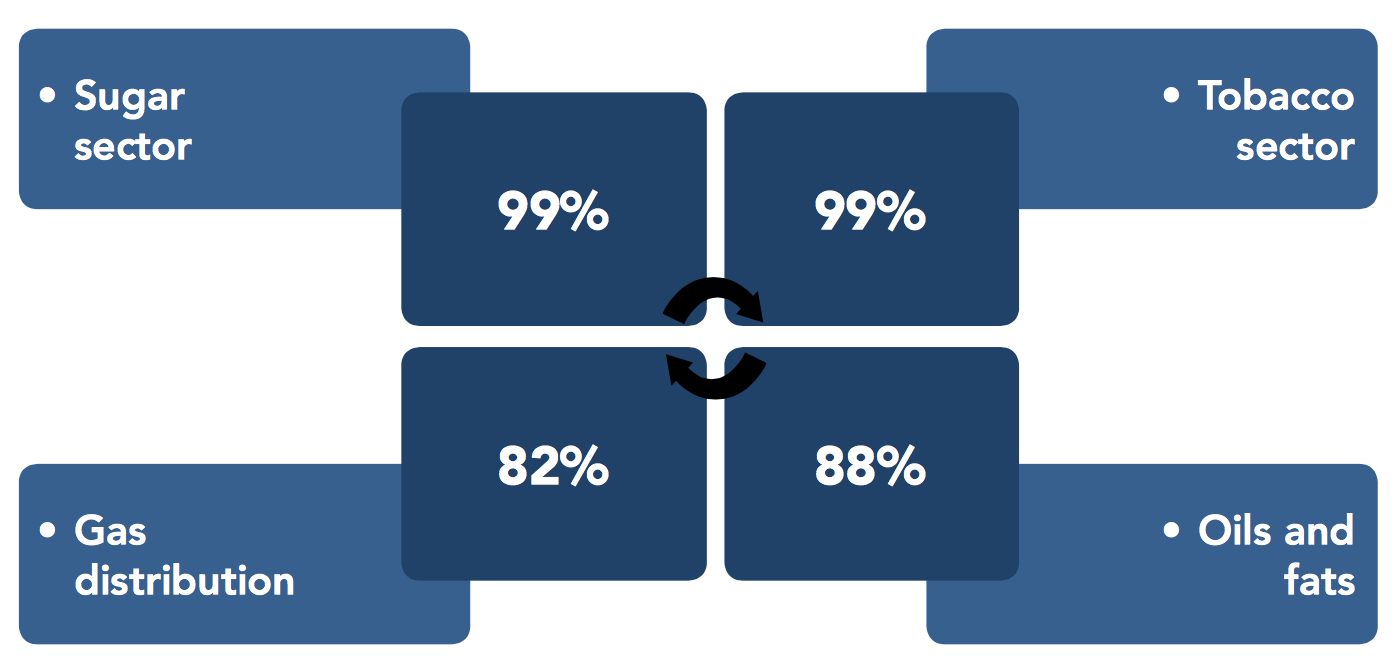

10.產業競爭程度的指標之一是行業集中度(Concentration Ratio,簡稱CR)。CR代表產業中前N大企業所佔的份額總合。較常用的有CR4和CR8。越大的表示越趨於壟斷,越小的表示越趨於競爭市場。另外也可以參考Herfindahl-Hirschman Index(HHI)指數。數值由0-1,1代表壟斷,0代表完全競爭。UK市場的2013年報告之CR部份如下:

圖片來源:http://www.free-management-ebooks.com/dldebk-pdf/fme-five-forces-framework.pdf

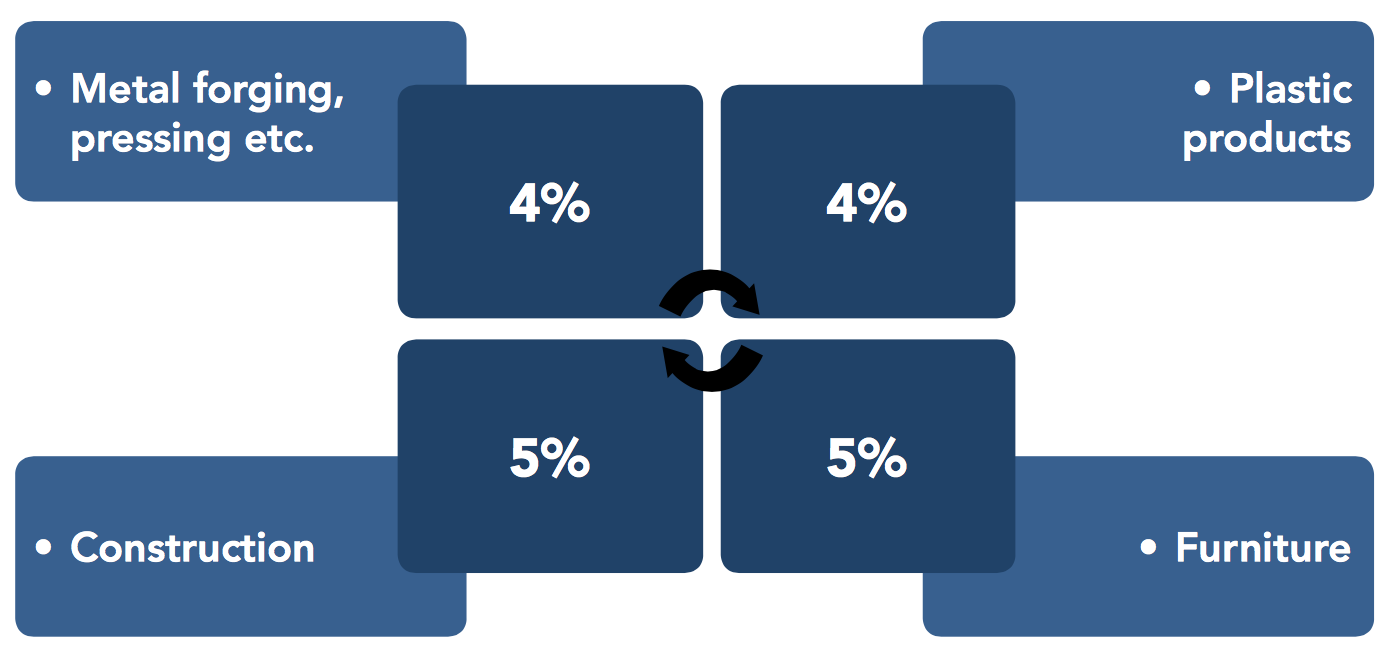

Team FME將競爭者的各種因素製成金字塔,在此擷取之以供參考。

圖片來源:同上圖

六、策略迷思

1.成長率高的產業代表獲利高? (X)

高成長率可能意味供應商有更高的議價能力, 低門檻導致新進者瓜分利益。即使沒有新進者,如果消費者的議價能力高,替代性高,則利益也受限。例如智慧型手機市場,即使全球成長力不容小覷,但各家競爭激烈,毛利率也不高。

2.高科技產業應該有利可圖? (X)

想想PC產業的成熟期。相對的,有些低科技的「平凡(mundane)」產業,其消費者對價格敏感,轉換成本高,或進入門檻高,這樣的產業反而比較有利可圖?

3.政府介入和互補品沒有列入五力,故沒有影響? (X)

政府介入和互補品對於競爭態勢的影響,其正向或負向,程度大或程度小,較為模糊不清。故Porter沒有將它們列在第六力。互補品對於同業競爭,可能提高轉換成本,然而也能藉由消彌同業間的差異化策略。事實上,他們的影響力散見於五力之中。

4.產業分析中,隨便挑一年來分析就能代表全貌? (X)

產業有榮景循環,意味著週期性變化。Porter認為尋常產業的週期大約3-5年,部分較長的例如採礦業。在分析採礦業時,就要拉開時間軸,取一段時間的平均資料。不過Porter也強調,不要把週期變化跟結構性變化搞混了。例如,產品上市初期,市場會比成熟期還要動盪。

5.產業分析中,只要列出優劣勢就好? (X)

我們還要問,是哪個(些)最主要的力量在形塑產業動態?一個面向的變動如何影響其他面向?用更系統性的描述來總結產業分析,能得到更深的洞察。

6.產業分析中,五個面向的重要性都差不多? (X)

不。如果都差不多,那這樣就只是把五大面向通通敘述一遍而已。我們要做的不只是敘述因果關係,重要的是擬訂策略,而且要聚焦在一兩個最重要的面向,以聚焦資源。

7.適合用五力分析來研究單一企業? (X)

如果領會五力分析的意涵,就會知道這比較適合產業分析。

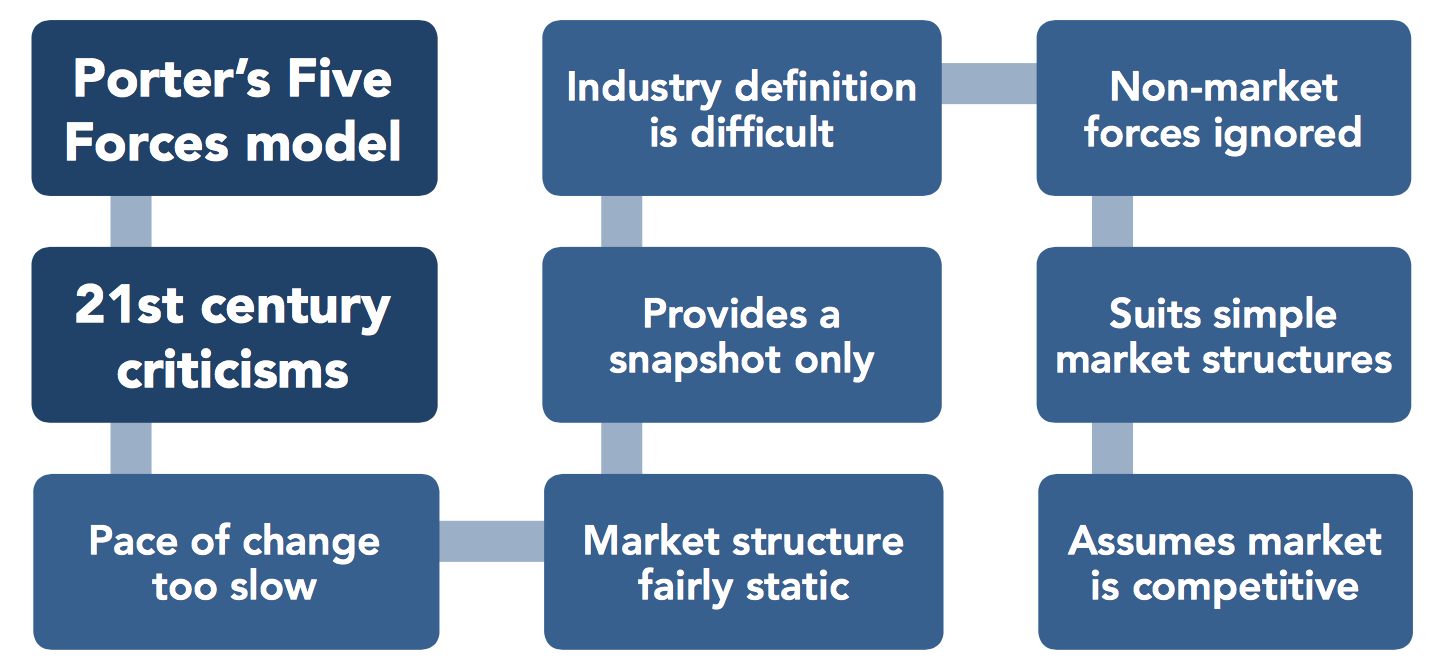

七、模型限制

請參考Team FME做的示意圖

圖片來源:同上圖

下一則: 計畫型和應變型策略Deliberate and Emergent Strategies

限會員,要發表迴響,請先登入