唯識五心與念佛一心(象山慶24.7.7)

上課中提到[唯識五心],在實修上,是否盡可能安住於第一念(率爾初心),而不起(造作)後四心,以免陷入[善惡惡得失]的情緒?但似乎行之不易?

確實不易,因為我們心粗而亂,難有定力做深細的觀查。所幸我們不靠止觀斷煩惱,只須相續的念佛,心得決定,即可乘佛本願力,往生極樂。若淨念相繼成了慣性,或許可以取代五心的觀修。「唯識五心」的相關資料,整理如下:

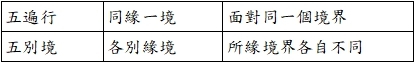

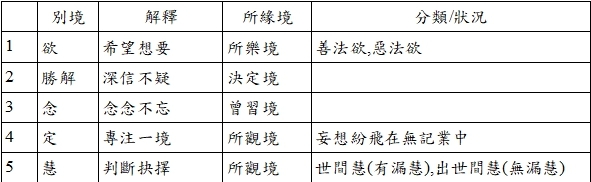

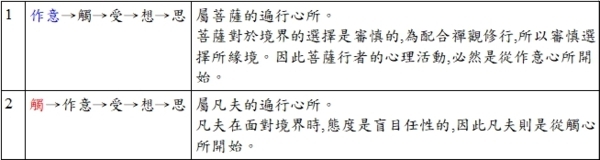

心識覺知外境(對象),順次而起之五種心:

(一)率爾(墮)心,眼識初對外境,一剎那所起之心;此心突然任運而起,未有善惡之分別。

(二)尋求心,欲審明外境,而推尋求覓之分別心。

(三)決定心,已能審知所緣境之善惡。

(四)染淨心,於外境生起好惡之情。

(五)等流心,平等流類。於染淨法已分別,各隨其類而相續,前後無異。

率爾心為一念,餘四心則念相續。前五識有四(x尋求心),無分別故;第六識具五,第七識有三(x率爾,尋求),常緣現在境故。第八識有三(x染淨,尋求)。初接觸一個境界,為率爾心,無分別;第二剎那有境相可比對,第三剎那確定了知。此三心,是意識覺知心的前後,但凡人誤以為只有一剎那。第一剎那率爾未分別,第二剎那有尋求,第三剎那已決定,確有其分別。但因覺知心極快速,一般修行人欠缺動中定,不能了知此覺知心的次第。在「想」心所是率爾、尋求,應現(如鏡呈像)的是內相分影像(顯色),須經「慧、勝解、念」心所,才能決定眼前是什麼相、名(形色),及動作的快慢(表色)、氣質的莊嚴(無表色)。

「率爾心」,眼識與意識同緣色境的第一剎那,眼識了別粗相(顯色),意識也了知這法塵的總相,經第二、第三剎那,可決定所緣何境(形、表)。

《瑜伽師地論》卷3:「非五識身,有二剎那,相隨俱生。」二剎那意識「尋求心」起,尋求未了,復起眼識;

《大乘法苑義林章》卷1:【故五識率爾,唯一剎那;尋求未了,復起五識。】意識與相應的五遍行同時現起的第一剎那「率爾心」,僅了別所緣境的總相。依這樣的總相,藉由過去的串習力,而起欲心所,與意識俱轉。第二剎那:「此既初緣,未知何境?為善?為惡?為了知故,次起尋求,與欲俱轉,希望境故。」

《大乘法苑義林章》卷1:「既尋求已,識知先境,次起決定,印解境故。決定已識境界差別。」五別境的欲、勝解、念、定、慧,可決定所緣的境界為為善?為惡?

第一列名者,一率爾心.二尋求心.三決定心.四染淨心.五等流心。《瑜伽》第一卷<五識身地>云:由眼識生三心可得,如其次第,謂率爾心.尋求心.決定心。初是眼識,二是意識,決定心後方有染淨,此後乃有等流眼識,善不善轉。如眼識生,乃至身識亦爾,由初三心,性類同故,但說三言,實兼後二。

第二辨相者,且如眼識,初墮於境,名率爾墮心,同時意識,先未緣此。今初同起,亦名率爾。故《瑜伽論》第三卷云:意識任運,散亂緣不串習境時,無欲等生,爾時意識,名率爾墮心。有欲等生,尋求等攝故。又《解深密經.又決擇》76說:五識同時,必定有一分別意識,俱時而轉,故眼俱意,名率爾心,初率墮境故。此既初緣,未知何境為善為惡。為了知故次起尋求,與欲俱轉,希望境故,既尋求已,識知先境,次起決定,印解境故。決定已識境界差別,取正因等相,於怨住惡,於親住善,於中住捨,染淨心生。由此染淨,意識為先,引生眼識,同性善染,順前而起,名等流心。如眼識生,耳等識亦爾。

第三八識有無者,《瑜伽》第一,但說六識有此五心,不說七八。又間斷識,方具此五,非恒續識。然第七識,未轉依位,緣境恒定,任運微細,唯有後三,一剎那中可說具故。第八不爾,界初生位,有率爾心,有色無色,境寬狹故。決定.染淨.等流三心,境有新舊,或前後相望,可具足故,唯無尋求,無欲俱故。因第七識,界雖初生,境恒一類,故無率爾.尋求二心。初轉依位,可名率爾,即是決定.染淨之心。第二念後,即是等流。二念義合,說有四心,或第二時,更起淨識,初念即是此之四心,是前所起心等流故。今創墮境有率爾故。此中且依論說六識,七八道理所具諸心,理而言之第六具五,前之五識,因果合說可有五心,因但有四,尋求見聞未了之間,五隨意轉,亦是尋求,有希望故。不爾,此心應非五攝,率爾一念,決定未生,若非尋求,便為大失。決定意識,既許多時,染淨未生,五隨意轉,若非決定,復是何心。因中五無,第四染淨,因無勢力可自引生故。果即具有勢力勝故。有義。八地以上五識自在。前後相引亦成染淨。許七八識前能引後為染淨心。五何不爾。故知五識因亦具五。總結之者。前六具五心。七八各四。此中有義五識唯二。但有率爾.及等流心。尋求等中五隨生者。即等流心許亂生故。今此且依顯勝法說。餘皆准知。瑜伽論言初三心中初是五識。二是意識。又言染淨是意識。等流方五識者。且依於一中容無雜易識境說。何因不許尋求不了數數尋求。成唯識云。得自在位任運決定不假尋求。時五識身理必相續。故知五識具有五心。不違瑜伽。於理亦勝。

第四剎那多少者,五識率爾,唯一剎那。《瑜伽》第三云,又非五識身,有二剎那相隨俱生。又一剎那,五識生已,從此無間,必意識生。故五識率爾,唯一剎那,尋求未了,復起五識,此之五識,但是尋求,故五識身,無多率爾,說五識身有尋伺者,有廣尋求,無尋伺者,與欲俱故。亦有尋求,諸處所說五識,無有決定尋求,無深廣行相,說之為無,非無微細者。若獨生意,若五俱意,率爾心位,亦一剎那。《瑜伽》第一,說前三心,初是五識,二是意識,第三亦說意有率爾,雖復相違,以次二心,必是意故。初一念中,略不說意,亦有率爾。既無唯字,理亦不遮。有說意識,既許相續,說率爾心,通多念起,亦無過失。前解為善。初墮境故。後非率爾。決定多剎那。尋求未知雖知未起染淨心故。又定中聞聲為尋求知。便出定故許多剎那。已得自在任運決定。故決定心亦多念起。染淨之心亦復如是。多念相續。以難生故。此依五識為等流心。若意等流。染淨唯一念。次第二念即等流故。唯等流心略有二說。意識等流相續無妨。一云五識唯一念生。說等流心亦不相續。如前引說。二云五識許相續生。一剎那者說率爾故。決擇亦說六識相望成等無間。故等流心許相續起。唯識亦言。如熱地獄戱忘天等理必相續。故今正義。率爾多唯一念。餘四多相續。或竝通多念。

第五亂不亂生者。先明不亂。後明亂生。不亂生中復有三門。一自他俱不亂二他亂自不亂。三自亂心不亂。自他俱不亂者。瑜伽第三云。又一剎那五識生已。從此無間必意識生。從此無間若不散亂。必定意識中第二決定心生。由此尋求決定二識分別境界及為因故。染淨法生。此所引故從此無間。眼等識中染淨法生。然此不由自分別力。無分別故唯由引生。故得染淨。他亂自不亂者。謂有他識中間間生自識五心仍前後起。如眼觀色起率爾心。必有尋求續初心起。故瑜伽說。又一剎那五識生已。從此無間必意識生故。瑜伽又云。定中聞聲。若有希望後時方出。希望即是尋求心故。故五率爾後定起尋求心。有人說言有率爾後不起尋求者。不然。違教理故。瑜伽又云。尋求無間。或時散亂。或餘五識隨一識生。故尋求後或入餘心。或起決定。雖起餘心中間隔亂[1]他境非上勝。不能引脫他識久不生故。復却入眼識決定。決定起時。或還起尋求引。或即起決定。決定為因。若無異緣。自染淨起。有他識奪。自染淨不生。他識既滅。自心方能入染淨位。染淨位起。或還入決定引或即起染淨。下皆準知。更不別說。許多念故。染淨心後若無他緣自等流起。他緣識起。自染淨後等流不生。他識既滅自等流起。眼意二識乃至未趣所餘境界。經爾所時恒相續轉。是名他亂自不亂。三自亂心不亂者。如眼先觀一大眾色。率爾.尋求定相續已未起決定。有一上好像色現前。眼識遂於餘色而轉。復起率爾.及尋求心.或并決定.或染淨心等。見像色已却觀眾色。先已見故不起率爾。或却起尋求引生決定。以許尋求多剎那故或即起決定。下皆準知。或從初心至決定已復見火色。火色之上起率爾等。隨多少心既見火已。却觀眾色始起染淨。染淨心後或觀雲色。隨其多少起率爾等已。却觀眾色而起等流。皆準前說。是名自亂心不亂。

上來明不亂。自下後明亂者。於中有二。一他亂自亦亂二自亂心亦亂。他亂自亦亂者。如眼識生緣一像色起率爾.尋求已。別有聲至復起率爾尋求等心。像遂放光。像光既新。起前尋求。後復起率爾.尋求.決定。復別有香正現前嗅復起率爾等。像光變色。決定心後。復起率爾至染淨心。復值上味正現前甞。遂起舌識多少心已。却觀像光。光或大小。從染淨心後。復起率爾.尋求.決定。如是乃至復觸妙觸。起率爾等已。却觀像光。光即離質變現異[2]彩。復起率爾等。或二.或三.或至四心。名之為亂。若連次起至等流心。即名不亂。餘心例然。自亂心亦亂者。準他亂說。如眼識生緣一像色。至尋求已像色現前。却起率爾。像或放光。却起率爾.尋求等心。如是乃至不至等流。唯以自他境界差別。與前亂異。餘作法同。

第六諸心對辨者。如眼識率爾心。亦得與餘識率爾心竝。乃至等流亦復如是。瑜伽等說。八識一時得俱起故。亦有眼識率爾得與耳識尋求等四。俱眼識尋求。得與耳識決定等三。染淨等二。乃至等流一心俱起。亦有眼識率爾。耳識尋求。鼻識決定。舌識染淨。身識等流一念俱起。理無遮故。如眼識生。乃至身識等類此可知。有說不得。既非正義。故不說之。

第七初後廣略者。或有率爾尋求心多.等流心少。初多境現有。後少境現故。或有率爾尋求心少等流心多。由前前染淨勢力引生故。率爾等境別別遇故。中間三心多說意識不辨多少。若在果位隨所有心皆得俱起隨應無失。既許因位五識有五心。隨應五心皆得竝有。多少不定。

第八諸位闕具者。此說五心。唯依因位新遇一境次第別生。有未知故。若遇舊境。但有決定.染淨.等流。或唯染淨.等流二心。或唯等流。或唯染淨。或唯決定一念不續故。無唯尋求不起率爾。若可尋求必先不了故。定有率爾。五識之中無唯率爾無尋求心。瑜伽說故。非所餘識故。成唯識說。八地以去乃至成佛。任運決定不假尋求。故但有四。三乘通論無漏具五。有尋求故。即諸剎那義別說有。非前後起。初轉依等如前已說。

第九三性所收者。瑜伽論說。初三心是無記。第四五通三性。此依因位中容無亂境。五識中一與第六識連續生說。若在因位。境界強勝。諸識雜生竝生五心。皆通三性所攝若無漏位及得自在。一切多善。

第十緣生總別者。既許一識得引六識為無間生。亦許多識能引一識為無間生。故多率爾引生一識尋求心起。乃至廣說。一染淨心引生多識等流心生。其義決定。許一識一心得多識引心一念生故。由斯義準。諸識一念得具五心。境有新舊識引生別。此理微細。智者應思。

第十一何量所攝者。因中五識或四.或二.或許五心。皆唯現量緣現世境。果中五識所有四心。亦唯現量。緣三世境。有義亦緣非世之境。第七因位許有三心皆非量攝。本質境及影像唯現在。行相非世境轉。果位有四心皆唯現量。通緣三世及非世境。第八因果俱唯現量。在因緣現在。果緣三世及非世境。第六意識定位。五心皆唯現量。通緣三世及非世境。若在散位獨頭五心通比非量。通緣三世及非世境。行相亦作世非世解。瑜伽論說。意識散亂率爾墮心緣過去者。約五後意多分緣故。與五俱意所有五心。有義唯現量作證解故。陳那菩薩集量論。說五識俱意是現量故。設五俱時緣十八界亦現量攝。隨五現塵明了取故。有義不定性尚不同。何況現量。集量不說五俱之意唯是現量。何得定判。堅執.比度既許五俱。定唯現量於理未可。故五俱意義通現比及非量攝通緣三世及非世境。若緣一境與五一俱率爾.等流。定唯現量。中間三心不與五俱通比.非量。剎那論之。緣過去境。瑜伽論言。五識無間所生意識尋求.決定。唯應說緣現在境者。此依分位事緒究竟名為現在。瑜伽自言若此即緣彼境生故。染淨亦爾。三心性同。故論偏說。

第十二問答聊簡者。何故立五心非增非減。答據極多分決定有五。極小有一非圓滿故。問此五心通無漏不。答五皆通。聞聲定心通無漏故。因無漏心有希望故。或說尋伺通無漏故設不通無漏與欲俱故。此尋求心亦通無漏。問通三界耶。答通。無理遮故。一一心中亦緣三界。三界諸心別識類者。隨應可俱。問何故須辨如是五心。答為令了知心之分位。入法無我唯識相故。問此說五心聞緣教時幾字即具。答且依此方一字成名亦能詮表。但聞一字即具五心。如聞佛言。二字具者如聞菩薩。三字具者如聞慈氏佛。四字具者如聞能寂如來。五字具者如聞諸惡者莫作。如是等類乃至無量。聞緣解了即具五心。不須別限聞幾字時五心方具。若說理事未究竟來五心不具。若聞了訖方具五心。即隨所說字之多少若名若句竟。但意解圓滿即說具五心。隨爾所時意識所引五識隨生。隨彼意識彼心所攝。亦不違理。故六具五。七八唯四。深為允當。

《成唯識論》卷五:能為此世他世順益故名為善,人天樂果雖於此世能為順益非於他世,故不名善。能為此世他世違損,故名不善。惡趣苦果雖於此世能為違損非於他世,故非不善。於善不善益損義中不可記別,故名無記。

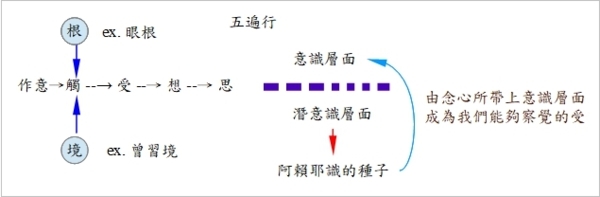

五遍行(心所): 1.作意—注意、選擇境界 2.觸—五根觸五塵,生前五識 3.受—領受、領納、感受,與生俱來、最初的受、習氣使然,未加上這輩子的分別。4.想—境界的影像,心中有境界的影像=取像 5.思—心像+名言,三步驟: 審慮思(反覆推敲),決定思(作出決定),發動思(付諸行動)。