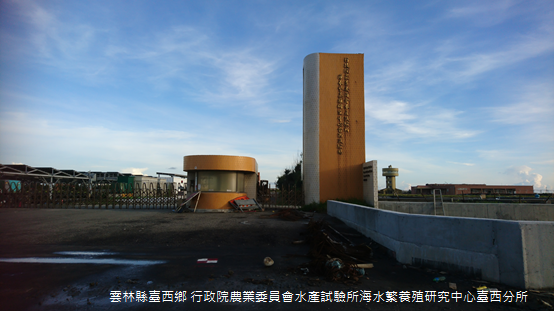

離開褒忠鄉龍巖糖廠舊址,順著縣道158甲途經東勢鄉至海濱的臺西鄉,參觀當地著名的五條港安西府之前,我們決定先轉接雲120線,繼續駛向臺西海園。這段前往海堤的產業道路穿越大片平坦的海埔新生地,行政院農業委員會水產試驗所海水繁養殖研究中心臺西分所、雲林縣臺西地政事務所、臺西鄉立托兒所,甚至將來的臺西鄉公所也座落在此,處處標誌著「臺西」字樣,從山腳下那一頭一路走來,終於抵達海這一頭的邊緣。

臺西舊名「海口」,早在明鄭時期就有拓墾紀錄,民國35年(1946)9月分出東勢鄉,改名「臺西」,和臺北、臺中、臺南,以及臺東補足本島五個方位的地名。雖然不在臺灣本島極西,臺西客運總部也不是設置在此,就像所有瀕臨臺灣海峽的鄉村一樣,臺西因海而生。

1.

「臺西海螺」是臺西海園的地標,外殼佈滿色彩斑斕的馬賽克拼貼,高10公尺,寬25公尺,民國81年(1992)落成;只是,除了海螺之外,放眼望去萬物蕭條,原有的停車場甚至已經被雜草掩蓋,「這裡跟我二十年前來的時候一模一樣,」父親感慨地說到:「只有這顆海螺,其他什麼都沒有。」

由於地勢過低,海園會隨著漲潮而淹水,不適合規劃成遊樂園,當地因此保留濕地生態,而臺西海口生活館大概是溼地裡唯一的建築物,屬於收藏臺西故事的空間。見到木造建築確實存在,沒有被荒煙蔓草所埋沒,我竟然有些如釋重負,感覺一路奔波至此,至少沒有空手而歸。

2.

運用「高腳屋」設計,將建築物立在水面上,以防海水倒灌是臺西海口生活館的特色,屋頂部份則採用牡蠣殼,減少因酸雨造成的建築損害,外牆運用烘烤過的木板以防蟲蛀,生活館面前陳列的三艘漁船來自高雄港,經過臺西國小學生彩繪成藝術作品,建築物附近則有戲沙池與烤肉區,麻雀雖小,五臟俱全。

步出建築,周遭的環湖步道在今年2月落成,跨越水道的雙拱橋吸引我們一探究竟。或許是因為自然環境使然,或者因為普遍經營不善,小時候走訪的經歷,使我對西南海岸的景點一向不抱期待,臺西海園的環湖步道也是如此,拱橋前的一小段路堆滿砂石,遠處雜草橫亙,萬里無雲的晴空,卻讓這一方天涯海角增色不少。木造拱橋上不只我們,還有其他三五成群的遊客,陽光下對著相機露出燦爛的笑容。

走下雙拱橋,與海口生活館對望,驚覺房舍彷彿漂浮於水面之上,有些像是船屋,又有些像是漁人搭建的工寮,我不禁為設計者的巧思所感動:海堤跟前,海口生活館外貌簡單樸素,與海爭地卻又順應自然,就這樣不卑不亢地豎立在海濱,如果海水倒灌、地層下陷的困境不可逆,這是否為將來生活方式的試驗?

有了陽光加持,水道的景觀顯得婆娑嫵媚。排鹽的水閘門和碼頭,在生長穗花棋盤腳、草海桐,以及臺灣海桐的土堤,各自找到適合的位置,綠油油的水草,肆意潑灑在傍晚的湖面上,六輕林立煙囪與煉油廠的面前,財團法人慈心有機農業發展基金會從民國104年(2015)開始苦心的經營,終於讓原本荒蕪的海園充滿生機。

3.

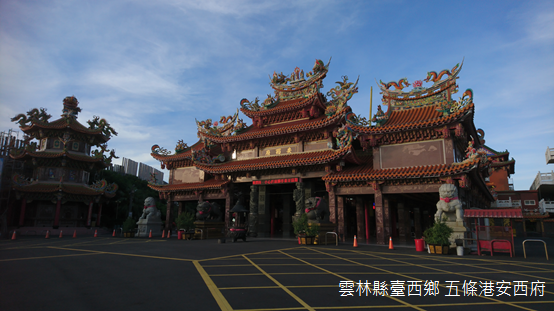

循原路返回街上,五條港安西府遠近馳名。相傳清乾隆60年(1795)農曆三月十日夜晚,漁民正在海上捕魚,忽然見到東方五條港外有道金光閃徹雲霄,退潮時,那道金光隨著潮水漂流至海岸,漁民走近一看,發現是一艘竹筏,筏上有香爐乙鼎及清香三炷,另有一座香火,上頭寫著「張、李、莫千歲」,分別是指張巡、李泌,以及莫英三位唐朝重要人物。眾人見狀,於是搭建草寮奉祀。

因為神蹟顯赫,深受當地人所推崇,廟宇規模日益擴大,最近一次是在民國95年(2006)重修竣工,呈現今日樣貌。廟宇金碧輝煌,廟埕四周的牌坊、鐘樓、鼓樓,還有戲臺氣勢恢弘,不難想像每年舉辦祭典時,場面是何等地壯觀。廟前右側雲霄岩景觀瀑布公園是吳水花園的一部份,廊道千折百轉,奇岩怪石堆疊,身處其中,可以暫時忘卻海風的蕭瑟。

臺西的明日何去何從?廟前的善男信女求神問卜,廟裡的神明望向牆外的海濱──日落的地方,神明到來的地方,人們集水種樹的地方。