今年的夏天很熱,大家都躲在冷氣房內,卽使出門搭公車、客運、捷運、高鐵或是到各大、小商店也都有冷氣;1963年我到台北市上班時,台北市還不是很現代化的都市,不要說一般人家裡沒有裝冷氣,就連公家單位的辦公室也都只有使用電風扇或大吊扇而已,台灣各地的公車、客運、火車 也通通都還沒有裝冷氣;1970年我被借調到「台灣省交通處氣象局」參加該局與聯合國世界氣象組織 合作的「聯合國防颱防洪示範計劃」,第一次在上班時吹冷氣,因為那是一件國際合作的示範計劃案,有世界氣象組織(WMO)派來的外國籍計畫經理和專家,所以「台灣省氣象局(1971年才改為中央氣象局)」就只在那個辦公區裝上了冷氣機,我的同事很羨慕我去氣象局上班可以吹冷氣,其實剛開始我對於忽冷忽熱的環境還很不習慣呢!

(1969年台灣氣象局的辦公廳,照片取自網路)

(1970年參加「氣象局與聯合國世界氣象組織合辦講習班」的結業證書)

(被派參加「聯合國防颱防洪示範計劃」的公文)

(「聯合國防颱防洪示範計劃」的計畫主持人「鮑耿」,隔了40年後再次拜訪氣象局,照片取自網路)

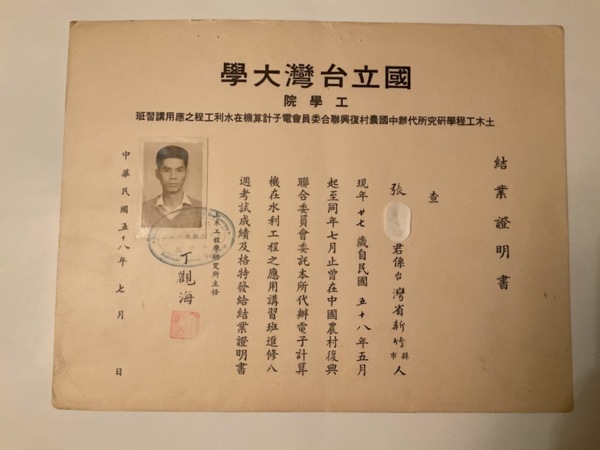

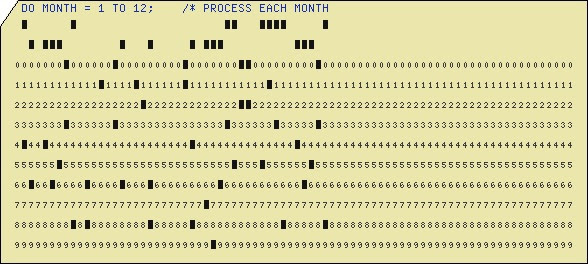

現在幾乎人人都離不開手機、電腦,1960年代台北市連家用電話都還不普及,誰也沒料想到後來會出現「手機」、「電腦」這類的東西,電腦在1960年代才剛萌芽,一部 IBM 360 的「電腦」比一間教室還大(據說裡面還有使用「真空管」,因為IC晶片才發明不久),我在1969年參加台灣大學土木研究所「代辦中國農村復興聯合委員會電子計算機在水利工程之應用講習班」,才第一次接觸到「電腦」,講習班的課程是教學員如何使用 Fortran 2 的程式語言及應用方法,程式設計的每一行(statement )要用打孔機器打一張卡片,完成一個程式設計就得打上一疊厚厚的「紙卡」,我第一次上機,是把辛苦打好的一疊「紙卡」請電腦室的操作員幫我輸入電腦(要進入台大的電腦室必須穿上防塵衣帽還要套上鞋套),我在電腦室外面等侯,電腦室很快就傳出「卡、卡、卡」的列印聲,我以為作業已經大功告成了,不料電腦室小姐把我的紙卡和電腦列印紙交還給我,列印紙上密密麻麻的標示我所寫程式中的一堆錯誤問題,我實在弄不清楚到底是哪裡出了差錯只好去請問助教,他要我檢視程式設計內是否少了括號或是多了括號,要不然就是我的程式設計邏輯有問題,經過我詳細的檢查果然少了一個括號,修改後一下子就完成了作業,電腦有時候還真的「很笨」啊,那個時代學電腦的人很少,我的同事都笑我在浪費時間呢!

(參加台大電腦程式設計講習班的結業證書)

(IBM360電腦,照片取自網路)

(IBM電腦的打孔機,照片取自網路)

(IBM電腦程式設計使用的「紙卡」,照片取自網路)

(程式設計打孔完後一疊的紙卡,照片取自網路 )

(IBM電腦研算後將成果列印出來的機器,照片取自網路)

(1970年參訪日本「富士通」贈送剛開發的「IC」晶片所製作的領帶夾)

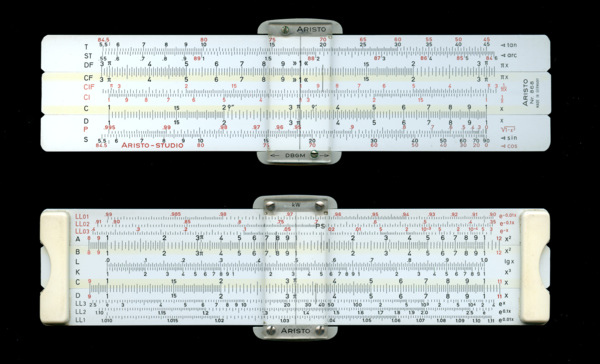

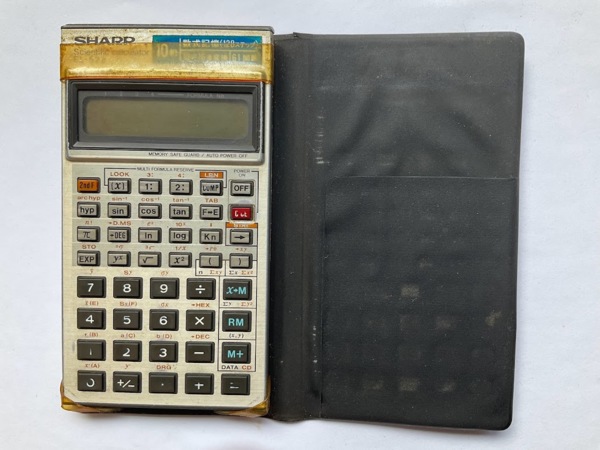

1960年代要製作出資料統計表,數字用到 加、減、乘、除,都靠「算盤」或「手搖計算機」處理,如果遇到要開 2/3、3/8 次方之類的數字就得靠「計算尺」或查對數表了,現在年輕人可能沒有看過「算盤」、「手搖計算機」與「計算尺」這類的東西,「算盤」這個使用了數千年歷史的東西,在1960、1970年代是上班不可少的工具,市面上還有 珠算(算盤、心算)補習班,打算盤是有分等級的,尢其是銀行業的新進人員還規定必須要通過某個「等級」才可任用,「手搖計算機」是一部比老式電話機稍大的銅或合金製作用手搖的計算機器,算盤能力比較差的人多喜歡用手搖計算機,而「計算尺」則多應用於工程方面的計算,當年大學工科生還常把計算尺掛在身上(炫耀)呢,計算尺在袖珍小計算機普及後才逐漸的消失。

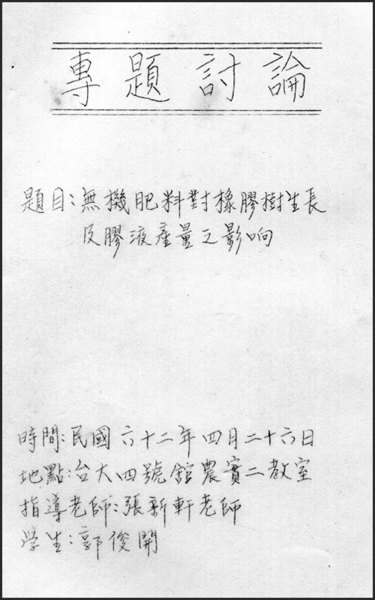

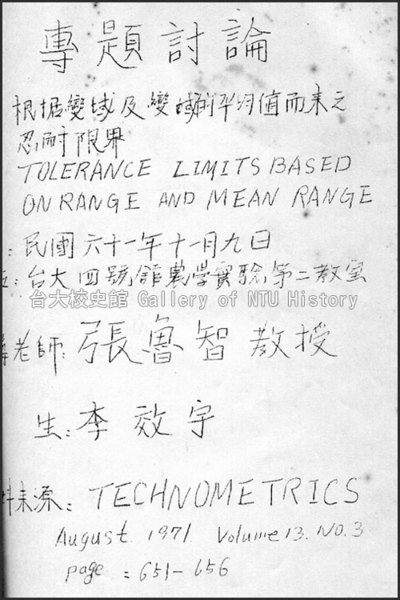

1960、1970年沒有影印機的時代要發出一份以上的資料或文件就必須要「刻鋼板」,現在年輕一代的人大概都不知道「刻鋼板」是什麼玩意兒,鋼板要如何刻?刻鋼板需要有三種東西,一、刻鋼板專用的圓形尖筆,二、刻鋼板專用的臘紙,三、油墨印刷機,例如主辦人要發出一份通知單請同學回校開「專題討論會」,那發起人擬好草稿後就必須要刻鋼板,他要準備「尖筆」、「鋼板」(鋼板的表面有點像「沙紙」),專供刻鋼板用的「臘紙」,接著他把文稿用尖筆在鋼板上的臘紙書寫,然後把寫好文稿的臘紙裝在印刷機的網子上,用油墨滾過臘紙,一張通知單就完成了,然後換紙再繼續印下一張,「刻鋼板」也是學校老師出考劵必須要做的事情,一直到影印機普及後才逐漸被淘汰(1977年我在美國讀書時,台灣同學會的名冊還是使用刻鋼板印成的)。

(算盤,照片取自網路)

(手搖計算機,照片取自網路)

(計算尺,我曾經有一把同款的計算尺後來就不知去向了,照片取自網路)

(計算尺後來被專供工程使用的袖珍小計算機取代)

「刻鋼板」專用的鋼板與尖筆,照片取自網路)

(刻鋼板專用的「尖筆」,照片取自網路)

(刻鋼板專用的「臘紙」,照片取自網路)

(將文稿寫在臘紙上,臘紙下是鋼板,照片取自網路)

(刻鋼板後使用的油墨印刷機,照片取自網路)

(刻鋼板印刷後的印出單,照片取自網路)

註:因年代久遠,有許多照片大、小不一都取自網路,如有侵權請告知取下。

- 8樓. vivi 之東張西望2023/02/11 17:44

雖然當時沒有這,沒有那,

但人類大跨距的進步,

卻是在那樣的條件,甚至更多缺乏的年代時,

所紮實地打下的呢!

在那個年代幾乎什麼都沒有,隨著時代進步現在什麼都有了,但回頭看我們還是過得很好啊! samia 於 2023/02/11 21:11回覆 - 7樓. Flying Eagle2022/09/11 18:26

小時候見過老師刻鋼板,那時候的考卷都是這麼來的。後來也見過打字小姐把字模打上紙張,得要一個字一個字慢慢敲。和如今的電腦打字相比,這些傳統印刷法真的都很費時費力,錯了更麻煩。您這篇記的是那個年代的產物,彌足珍貴的相片和記憶!

謝謝你的見證,我寫這篇文章的目的是要讓年輕人知道以前沒有新科技的生活情形。 samia 於 2022/09/12 07:31回覆 - 6樓. Cendy2022/09/07 13:25我也曾用刻鋼板的臘紙拿來用英文打字機打, 然後用滾輪上油墨印刷. 可能中文打字也可以, 但沒試過.臘紙可以用來打英文字,當然也可以打中文,一般學校老師出考題或是一般團體則用手寫(臘紙放在鋼板上)然後用油墨印刷,效果有如現在的影印。 samia 於 2022/09/07 14:20回覆

- 5樓. Cendy2022/09/07 13:16算盤我看過3種. 一種是上珠2顆的(我姑丈是生意人, 小時候看他用過這種算盤). 一種如圖, 另一種下珠5顆的(可能因為第5顆很少用, 所以演變成只剩4顆的?).老式的算盤上段有二顆的,下段也有五顆的,但比較不實用所以我沒把它po上來。 samia 於 2022/09/07 14:15回覆

- 4樓. Cendy2022/09/07 06:55鋼版我刻過. 程式設計紙卡也用過, 不過很多人拿來打賀卡或一些可愛的圖案.感謝你共同見證時代的演變。 samia 於 2022/09/07 08:48回覆

- 3樓. 寧靜姐2022/09/06 20:58

哈哈哈哈,我和你差不多年代,除了手搖計算機外,我都學過用過。

未婚前,我到台大電機系學電腦(Fortran),老公也在同班,老公藉機邀我一起去打卡(打孔)而交往,後來我們結婚了。所以學電腦是我們的媒人。

我中年轉業去教書,那時月考每張考卷都必須刻鋼板,刻鋼板還必須字體要好看,用力平均,不能畫破蠟紙。

再後來大型電腦轉為PC,我就自己摸索學會,學校的公用電腦有還原卡不怕弄壞。老公出國回台就走入商業界,沒有學PC。

早期電話非常不普遍,幾乎只有辦公室才有,民眾的緊急事情是靠到電信局打電報。現在不僅家用電話普遍,還有個人手機,然後網路普遍,可以傳照片和影音等。

我們嬰兒潮這代最能見證時代的快速進步了。

我篇文章證明我已經80歲了吧?我們都經歷了相同的時代,時間過得好快,回想當年意氣風發如今已垂垂老了,為了讓年輕人瞭解我們那一代曾經經歷過的事情所以動筆把它寫下來,謝謝妳的見證,也祝妳一切如意身體健康。 samia 於 2022/09/06 22:29回覆 - 2樓. 和煦秋陽(淚光閃閃)2022/09/06 20:30算盤

我還保存了一個算盤 30年前出國時帶出來的

真是時代進步了 現在的手機功能就能搞定了

謝謝分享

這篇文章是敘說這五、六十年來的時代變化,現在的手機取代了許許多多機器的功能,感謝大家的回應。 samia 於 2022/09/06 22:19回覆 - 1樓. 羅志正2022/09/06 15:42研究所時,的確用過打卡機,懷念1977年我在科羅拉多州立大學(CSU)讀研究所時學 FORTRAN 4,每次要打孔(打卡)都搶不過 under 只好等晚上沒人時才能輪到我們。 samia 於 2022/09/06 16:00回覆