莊義得990530

1973年心理學家羅森漢(David Rosenhan)做了個存心為難精神科醫師的實驗,他和八名精神正常的朋友,其中老少男女皆有,費心喬裝成假精神病患,分別至幾家大醫院精神科看診,跟醫師講述同樣的症狀:「有人在我耳邊發出碰、碰、碰的聲音!」,

結果有八個人被鑑定為精神分裂症,一位被鑑定為躁鬱症,全部住進了精神病院,每人平均住院19天,最長的甚至住了52天,最短的也有7天;諷刺的是,所有精神科的醫療人員,都沒有人揭穿任何一個假病患,但卻有很多的住院精神病患,輕易地分辨出他們是假裝的病人!

精神科醫師到底能不能確切地分辨「正常」和「不正常」?

以當時Rosenhan的實驗成果發表後來看,只能說:重重地賞了精神醫學一巴掌!也導致了後來精神疾病診斷手冊(DSM)的大翻修。

如今重溯這段歷史,「打開史金納的箱子」的作者心理學家羅倫‧史蕾特(Lauren Slater)也做了一模一樣的實驗,她仿照羅森漢的實驗講述同樣的症狀,結果大部分精神科醫師都判定她是「憂鬱症」,總共開立給她25種抗精神科藥物和60種抗憂鬱藥物,每次問診都不超過13分鐘,平均候診時間卻多達兩個半小時。

史蕾特分析她的實驗結果:「......現在的醫師滿腦子只想開藥,因而影響診斷結果,就像羅森漢當時的醫師,喜歡認定求診者必定異常。不管哪個時代,似乎都是一時風潮或風氣使然。1970年代美國民眾最診斷罹患精神分裂症的比率是英國的好幾倍,精神分裂症儼然成為流行病學。時至今日,憂鬱症、創傷壓力症候群、注意力缺陷 / 過動症的病人急速竄升,起而代之。」

阿得老師的筆記:

1.精神醫學的專業性絕不會因為一個實驗,就受到全面性的質疑,但在當時所引起的反彈,甚至是反撲,大家就可以理解到:精神科如果能更科學、更有系統、更有效的診斷和治癒,相信這才是大家所期待的!畢竟,精神分裂症患者痕容易就是持續的住院,一輩子遲滯下來,斷斷續續地好不了。

2.如果能秉持著挑戰威權、相信科學驗證的精神,不管用在哪一個科學領域,應該都會有很大的進步,可惜的是,羅森漢不應只是質疑,更要有勇氣去促成精神疾病診斷與治療的更大效能,用"欺騙"的伎倆,有點"勝之不武"!很多人都相信,如果要用假裝的伎倆,相信很多醫院的科別都"騙"得過去,因為一般小病都只是用問診的,除非有用儀器檢查。

3.美國的實驗精神十足,面對質疑的改革勇氣,也是不容小覷!DSM手冊後來新版的全面改進,羅森漢絕對是有功勞的!

4.至今精神科醫學仍有很大的困境,純粹生理的病理分析和藥物治療,仍有許多的侷限,尤其不應將"身"和"心"分開處理,也不應將"個人"的病症和"家庭"、"社會"切割處理,那只會治標而不治本;治療上的全面性和有效性仍需要再進化!

5.專業的偏見和傲慢,往往是阻礙進步的絆腳石!唯有雅量接納批評和挑戰,學問才會不斷精進!精神科醫師有沒有偏見影響看診?我認為一定有,尤其看診時間都那麼短,說沒有是騙人的!話說回來,其他科別也一定有;唯有標準作業流程的改善,醫藥研發的不斷進步,以及醫護人員心胸的謙虛和尊重,才是改善治療的根本之道啊!

P.S.有興趣看羅森漢當時發表的論文,請見原文:http://www.bonkersinstitute.org/rosenhan.html

P.S.羅森漢多年後有現身說法,請看BBC的專題影片:http://www.youtube.com/watch?v=Kq-7uvVOoyk。其實你用關鍵字"Rosenhan experiment"搜尋Youtube也可以看到一些有趣的東西。

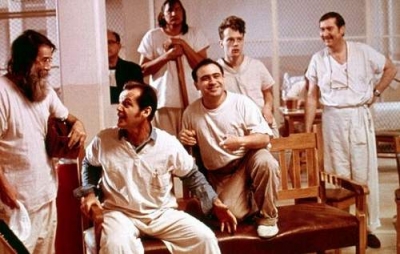

P.S.以此實驗為靈感拍出的電影「飛躍杜鵑窩」(1975),在當時可是轟動一時的得獎電影喔!很值得一看!後來有重新製作發行,可以租或買得到。(本頁前面的圖片即是)

下一則: 心理學經典實驗之2:米爾格倫(Stanley Milgram)權力服從實驗

5樓. 101 101372012/12/17 21:40言語或是肢體?

5樓. 101 101372012/12/17 21:40言語或是肢體?

我覺得這個實驗很有趣

而且他也接穿了醫生的通病

"反正來求診的都是不正常的"

這是不是一種先入為主的預設立場呢?

身為專業醫生竟然連自己擅長的領域都出了差錯

另外關於假病人的裝瘋賣傻我想到一個問題

醫生倒底是要從病患跟他描述的話語做判斷還是要藉由觀察病患的言行舉止來分辨是否正常?

特別是精神科更應該要觀察病患細膩的肢體並從中發現汶體所在吧

怎麼能就聽他的言詞而斷定病情呢?

這也提醒了我們

在與人相處之中 不只有口中說出的對話語言重要就連身體的對話也要好好傾聽才是. 4樓. 100 108152011/11/14 22:32心得

4樓. 100 108152011/11/14 22:32心得

感覺在當時有些人是盲目的,好像他們不是非常的專業,無法分辨出何者是真正的病患~! 3樓. 100-11220黃彥傑2011/11/10 19:28這是我的心得!!!

3樓. 100-11220黃彥傑2011/11/10 19:28這是我的心得!!!

我認為這些精神科醫生之所以沒辦法分辨出真/假病人,是因為他們的認知被侷限再某個範圍之中,而其他的"真"病人之所以能夠分辨出"假"病人,則是因為他們並沒有被知識現制住。

另一點,我認為就在於相處時間的長短,醫生們每次只跟加病人相處十幾分鐘,然而真病人卻時常與假病人相處,真病人也自然比較能分辨出假病人了!

2樓. 114422011/11/08 19:12心得

2樓. 114422011/11/08 19:12心得

看了這則實驗讓我不禁想著台灣的醫生是否也是如此我們應該對現代醫學抱持更謹慎的態度才不會誤診其它的病人 1樓. 100-104332011/10/10 13:12審慎診斷的重要

1樓. 100-104332011/10/10 13:12審慎診斷的重要

這種狀況真的很不好,診斷解果的錯誤是有可能害死一個人的。實際上並不是癌症,卻跟他說是癌症,在絕望之下失去生存意志,最後也許就真的過世了。

恐懼感有時候遠比病魔來得可怕。德國科學家做的實驗足以證明:用薄冰在戰俘手腕上劃一刀,再加上觸覺以及聽覺上的模擬,使戰俘誤以為自己將失血過多而死,不幸的,最後他們真的死了,死於自己的恐懼感。

所以,醫生在診斷時怎麼能夠不小心謹慎呢?