民國109年(2020)7月7日,國立臺灣博物館鐵道部園區正式開幕,成為接續本館、古生物館,以及南門館之後,臺灣博物館第四座展館。乘載超過百年歷史的鐵道記憶,鐵道部故事的序幕,從捷運松山線的工程開始說起。

座落在塔城街上的捷運北門站,是捷運松山線自原有捷運小南門線向北延伸的第一站,民國95年(2006)進行施工整地時,意外發現石砌牆、清代石板路等史蹟,經過考據證實為清代機器局的遺構,民國98年(2009)被指定為市定古蹟,部份史蹟如今呈現在捷運北門站地下一樓。

由二號出口乘坐電扶梯到達地面上的塔城街,即可見到鐵道部園區。清光緒11年(1885),劉銘傳在臺北府城北門外設置機器局,是臺灣現代化兵工業的濫觴,日據時期之後幾經改建,僅存鐵道部園區西南側的圍牆;此外,與圍牆平行,一段清代石板道由砂岩石條和卵石排列砌成,見證百年前城外的繁華。

1.

日據明治28年(1895),日本軍方將機器局改為臺北兵器修理所,五年後移交鐵道部並改稱「臺北工場」,隨著臺灣縱貫鐵路開通,鐵道事務日益繁忙,大正七年(1918)拆除南側建築新建廳舍,歷時三年完工,與原有北側臺北工場剩餘建築並存,構成南廳舍、北工場格局;昭和九年(1934),臺北工場搬遷至今日臺北機廠,後來經過捷運工程和古蹟修復,目前主要保留八座建築物。

作為建築師松山森之助在臺晚期的作品,鐵道部廳舍採用木骨、磚牆的「半木」構造,一樓以石或磚牆承重,二樓以上則以木柱、木板構成房屋的天花格柵、支柱、屋頂和骨架,使用大量的TR磚及產自阿里山的臺灣檜木,部份木構表面以灰泥粉刷,呈現出紅磚與白色仿石造的混合效果,和流行於19世紀末、20世紀初的英國安妮復興樣式(Queen Anne Revival)建築相像;另一方面,石板瓦屋面、雨淋板牆和陽台的構造,則是廳舍適應亞熱帶氣候的特徵。

與北門相望,外觀宏偉的廳舍是人們對鐵道部最鮮明的印記。廳舍入口位在延平北路一段和忠孝西路交會處,兩旁豎立尖頂衛塔,屋頂的老虎窗利於通風,紅磚牆露出木造樑柱,點綴雕飾,拱門兩側各有三根複合式柱頭陪侍,頂上標誌鐵道部的圖騰。穿越拱門和玄關,一座水晶吊燈高懸立柱支撐起的大廳中央,盡頭的樓梯通往二樓的部長廳,極致展現建築的氣派。

2.

不僅建築物本身,博物館的導覽摺頁製作精美,以廳舍的素描作為封面,鐵道部各項建築的解說言簡意賅,附上精美照片和清晰的園區平面圖,彷彿展開一段懷舊且華麗的旅程,我們手持有如車票一樣的門票紙卡,通過票閘門,一探臺灣鐵道的百年身世。

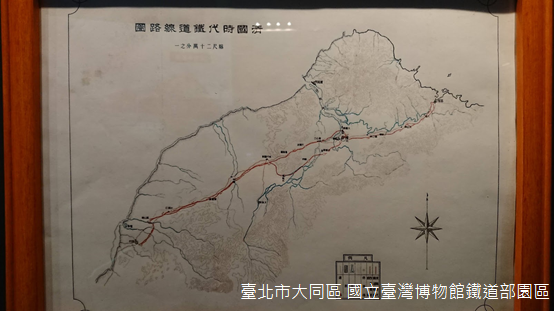

光緒13年(1887),臺灣巡撫劉銘傳奏請成立「全臺鐵路商務總局」,成為臺灣鐵道官方建設的起始,當時聘請英國人馬迪遜(H. C. Matheson)和德國人白克(Becker)統籌興建。光緒19年(1893)雞籠(今基隆)至竹塹(今新竹)的鐵路通車,兩年後日本殖民臺灣,首任總督樺山資紀以鐵道建設為首要任務,著手重建清代既有鐵道,直到明治41年(1908)縱貫線終於全線通車。

根據博物館解說,臺灣鐵道史上至今發生三次空間革命,繼縱貫線鐵路通車之後,民國45年(1956)飛快車上路,往返臺北和高雄只需要五小時半的車程;民國97年(2008)台灣高鐵通車,更使臺灣西部成為一日生活圈。因應不同產業的需求,臺灣也出現其他不同種類的鐵道。首先是糖業鐵道,糖業鐵道首見於明治40年(1907)的高雄橋頭,連結各個糖廠的糖業鐵道甚至一度規畫為戰備用的「南北平行預備線」;此外,還有鹽業鐵道、工業鐵道、軍用鐵道,不過大多被公路運輸所取代。

相對於鐵道歷史,更吸引人的是館內陳列的列車模型。第一種是蒸汽機車,清代的騰雲號屬於德國製造,日據初期則從英國引進,隨著日本國產車發展成熟,日製蒸氣機車遂成主流;第二種是內燃機車,大多以柴油引擎發電帶動牽引馬達,現在行駛於臺灣的內燃機車,九成以上都是美國或加拿大進口;最後則是電力機車,電力機車開始於一九七○年代西部鐵路電氣化,目前數量最多的電力機車,是由美國通用電氣公司(GE)製造。

3.

因為機車模型,我們流連許久,沒想到,比鄰展廳的設計更讓人驚喜萬分!模擬莒光號車廂內的佈局,高級藍色絲絨座椅、中間走道鋪設深紅地毯、採用雙層玻璃的1.8公尺寬大車窗,身處其中,耳際不時傳來列車行駛的聲響,地板有規律地震動搖晃,搭配窗外閃爍的燈光,不禁令我想起大學時,幾度從臺中搭火車回臺北的情景。

列車款式五花八門,可以親民,也可以雍容華貴。早期客車是以木造結構在鋼製車架上打造車身,民國47年(1958),臺鐵推展客車鋼體化,木造客車逐漸遭到淘汰。從民國39年(1950)9月出廠的木造客車──銘傳號起,臺鐵開始為不同款式的列車命名,觀光號、克難號、光華號、光復號,或者莒光號,陪伴不同世代的人們,反映不斷變遷的時代精神,而當今最常見的柴油自強號,在民國71年(1982)加入營運,民國95年(2006)由日本引進的傾斜式列車──太魯閣號和普悠瑪號,更是花東居民往來臺北的命脈。

民國96年(2007)通車的台灣高鐵,是鋁合金打造的動力分散式電聯車,最高營運時速可達每小時300公里,成為當代臺灣速度最快的陸上交通工具;相對於高鐵講求效率,明治37年(1904)製造的瞭望貴賓車,講求典雅與高貴,裕仁皇太子和許多達官顯要都曾經是座上賓,只是,民國69年(1980)瞭望貴賓車被降等為淡水線普通車,最後在民國84年(1995)拆毀,堪稱臺灣鐵道史上身世最波折的車輛。

4.

科技日新月異,形形色色的列車亦求新求變,通往廳舍二樓之前最後的展間,卻是以懷舊的木造車站呈現:候車室、出口、售票口、剪票口、月臺、行車室,甚至行李房都一應俱全,尤其行車室內展示的電氣路牌閉塞器、作廢車票集中袋,以及車站用現金解散袋如今稀有珍貴,大概只有在支線鐵路的車站才會偶然遇見。

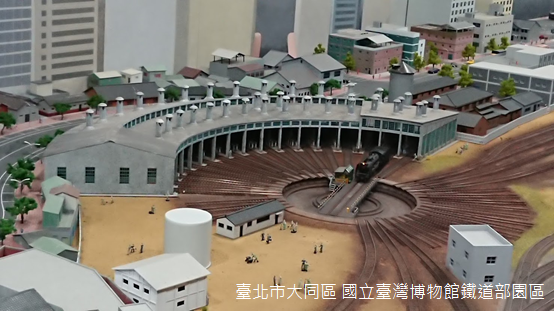

登上二樓,「鐵道動態模型」常設展是鐵道部園區最受歡迎的展覽之一,復刻一九七○至八○年代,縱貫線鐵路電氣化和末代蒸汽火車行駛的年代,以及臺北鐵路地下化工程動工前第二代臺北車站周邊場景,所有建築都是以1/80的比例呈現;因此,縱貫線鐵道穿越北門圓環,國父史蹟館旁的中山陸橋依然存在,我更訝異臺北車站東側的停車場,在將近五十年前竟然是一座龐大的扇形車庫。

觀賞模型和列車的遊人眾多,經過幾番等待,終於在國父史蹟館附近覓得空位。下午兩點五十分,率先出場的是行駛於淡水線的R100藍字塗裝通勤客車TP32700型,只見列車通過車站月臺,又消失得無影無蹤;下午三點整,末代蒸汽火車DT650型,又有「蒸汽火車國王」稱號的火車頭從扇形車庫駛出,隨後列車停駐在調車轉盤上,頃刻間,轉盤開始轉動,逆時針旋轉約60度,接著蒸汽機車駛出轉盤,徐徐前進至中山陸橋下。雖然只是短暫且簡易的展演,卻讓所有人屏氣凝神,心動不已!