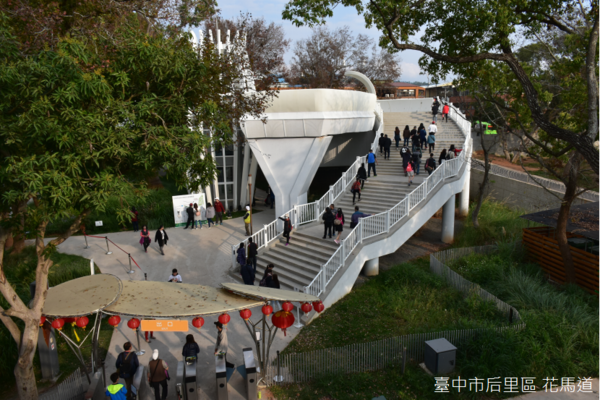

銜接花博后里森林園區、馬場園區,以及后里車站的「花馬道」,全長1.5公里,包括330公尺長的「花花步道」和565公尺長的「跨鐵路空中步道」,是搭乘155路公車(后里新幹線)以外,往來后里各園區的通行廊道,花馬道最高處距離地面高達九公尺,可以從不同角度欣賞花博景觀。

為了便利行動不便人士,跨鐵路空中步道兩端分別設置一座「花苞電梯」,設計靈感來自后里當地盛產的百合花,而在夜晚的時候,電梯搭配燈光投射,散發七彩柔和光芒;接近馬場的路段,斬石子鋪面彩繪線條,融入當地曾經是舊山線鐵道的意象,當眼前出現竹編外牆的遊客中心時,表示馬場園區已經抵達。

最令人驚豔的,當屬於岔路口通往馬場的地方,兩側樹林一側翠綠,另一側蕭瑟,步道穿梭其中彷彿流水,又像是盛開的百合花圃,川流人潮或者緩步行走,或者坐在長椅上休息,樹林下有著販售點心的攤販,也有街頭藝人吹笛演唱,一帶白絹向天際線展延,盡頭還有毘盧禪寺所在的七星崗。

1.

馬場路和寺山路縱橫期間,花博馬場園區分成花舞館、后里馬場和市集三個區塊,經過評估以後,捨去遊逛市集,趁著夕陽下山前,先參觀戶外空間較多的馬場,再折返參觀花舞館。

兩匹駿馬塑像守衛著大門,「駿馬照壁」圖騰迎接熙來攘往的遊人,從日據昭和12(1937)年,臺中州設置產馬牧場於后里庄「蔗苗養成所第一苗圃」,隔年完成事務所、馬廄、宿舍、水道等基礎建設,后里馬場的歷史已經將近百年,而馬場的存在和演變,最早可以從日本馬政開始說起。

二十世紀初,日本和俄羅斯為了爭奪中國東北和朝鮮半島而爆發日俄戰爭,有鑑於戰場上日本軍馬體型小、素質差,影響到軍隊的行動力,明治37(1904)年4月,日本天皇下令推進改良,仿效法國的改良計畫和馬政局的機構制度,奠定日本近代馬政的基礎;昭和11年(1936),臺灣總督府配合日本「馬政三十年計畫」大力推行養馬,新竹州最先響應,在崎頂牧場(今財團法人農業科技研究院動物科技研究所)展開養馬事業。

同年,日本馬政第二次計畫開始,首先運送兩頭種馬(公馬)來臺,其一贈送花蓮港農會,另一送到恆春種畜場,由於不產馬的臺灣氣候比較炎熱,所以飼養具有耐熱性及持久力的小格輓馬,提供拖拉車輛、農具之用。

2.

民國34年(1945)臺灣光復,民國41年(1952)接續原有的基地,國防部成立「聯勤臺灣種馬牧場」,將事務所改稱「場本部」,兼作場長辦公與宿舍使用,民國六○年代開始發展馬匹醫療,今日廠長宿舍前身就是獸醫辦公室,而救護站前身則是馬匹診療室,兩棟建築之間保留當年的外繫馬柱,見證馬場的歷史發展。

「阿拉伯皇家寶馬」綠雕地景是花圃中最顯眼的地標,因為背後美麗的故事,讓后里馬場更加不平凡:民國46年(1957)我國與約旦建交,向來與我國關係友好的約旦國王胡笙(Hussein of Jordan)遵循該國極高的禮遇規格,於民國62年(1973)贈送六匹純種阿拉伯馬,後來這些馬匹就馴養在后里馬場。

這六匹馬中包含一隻純白的公馬「安曼」和另外五匹母馬,後來順利繁衍不少後代,據說民國六○年代很多國片,包括「西施」、「還我河山」、「田單復國」等等,都在后里馬場內場地取景及借用馬匹拍攝,早期救國團也在馬場舉辦騎士隊暑期自強活動,座騎正是阿拉伯馬,如今「安曼」的孫子「華昫」接棒成為馬場內唯一的純種「種馬」,繼續扮演傳承育種的角色。

3.

此時,原本遊逛花圃的遊人紛紛圍到遊客中心前,走近一看,原來是兩名身著紅衣黑褲的騎手正騎馬巡邏,鮮紅色背心在人群中相當搶眼,男騎手騎乘的是「純血馬」,是世界上跑步速度最快,也是最適合當作賽馬的品種,體格精壯,女騎手騎的則是「奎特馬」,臉部上的白帶是牠的特徵,奎特馬源自18世紀移民美洲的英國種馬和西班牙種馬的混種,最初擔任拖犁、趕牛群和拉車的工作,後來常作1/4英哩賽馬比賽,所以得名「奎特馬」(quarter horse)。

除了動物園之外,現在想要在戶外見到各式各樣的大型動物並不容易,早年鄉間協助耕田的水牛幾乎被農機取代,更何況是印象中,只在大草原上馳騁的馬呢?許多人和我們一樣,看到體態俊美的馬匹喜不自勝,更有人又是興奮、又是膽怯地走到騎手身邊合照;過了一陣子,騎手們慢慢地騎馬離開,人群也漸漸散去,黃昏時的馬場,楓香林襯托著木造屋舍,古樸氣息越加醇厚。

4.

民國73年(1984)馬匹減產,馬場漸漸轉型為遊樂場所,隔年原本閒置的獸醫辦公室改建為場長宿舍,後至民國86年(1997)年軍方退出馬場經營,交由臺中縣政府接管,園區內建築的功能再度調整。

「駿馬照壁」背後的場長宿舍,花博期間成為故宮博物院陳列花、馬相關文物複製品的展間,建於昭和13年(1938),場本部於日據時期稱作「事務所」,融合西式半木構架與日式木構造,具有和洋折衷風格,西棟屋頂最高,屋脊高度由西往東層層漸次下降,象徵地位的主次分別,根據屋內的樓札記載,設計者與施工監督為鈴木金吉,施工者為齋藤辰次郎。

鈴木金吉原籍日本本州宮城縣,舊姓加藤,明治27年(1894)出生,在臺任職臺中州廳與臺中州營繕工事長達27年,作品包括金鳳山員林寺、南投武德殿,以及馬場事務所、馬廄、宿舍;齋藤辰次郎原籍山形縣,明治14年(1881)11月27日出生,在臺15年間從事營繕工作,作品尚有澎湖廳媽宮公學校校舍保留至今。

5.

民國105年(2016)3月7日,因為歷史價值獨一無二,后里馬場被臺中市政府公告登錄為文化景觀,同年2月4日馬廄、場本部、紀念碑登錄為古蹟,場長宿舍則登錄為歷史建築。

場長宿舍左邊的「馬場風華館」建於民國59年(1970),起初是后里馬場中正堂,是一棟兩層樓高的鋼筋混凝土構造建築物,目前二樓仍然當作園區營運管理中心,一樓整修成展覽廳,究竟馬有著哪些不為人知的生活習慣,而騎手擁有哪些裝備,讓人騎馬時更加安全?走進風華館,走向馬場深處,答案就在展廳陳設的字裡行間。

參考資料