不只是所在位置曖昧不明,前往燈塔的道路更是狹窄侷促,離開縣道173號,車輛行駛於廢棄魚塭之間的柏油路,藉由小橋跨越排水溝,沿著水道前進,另一側雜草遍布,之後小徑陷入高聳草叢,愈是接近海岸,道路愈是狹隘,有時難容二車併行,隨後水泥鋪面覆蓋黃沙,茅封草長,終於在海堤前抵達盡頭。

1.

國聖港燈塔經緯座標23°06′N 120°02′E,位於曾文溪北岸的頂額頭汕,沙洲北面覆蓋廣大防風林,其餘則是沙丘橫亙,維護附近海域航行船隻安全的緣故,日據時期曾經興建「曾文燈塔」,後來毀於二戰,隨著沿海從事漁業人口不斷增加,民國46年(1957),海關選擇七股潟湖外緣的網仔寮汕修建燈塔,同時派人駐守,由於海上沙洲地基不穩,民國58年(1969)被衛歐拉颱風摧毀,沒入海中。

有鑒於此,隔年重建新塔時,海關決定遷至網仔寮汕南邊的頂額頭汕,增加防波土堤維護,並且沿用至今,國聖港燈塔為方錐形鋼架構造物,塔高32.7公尺,塔身黑白相間,與海岸有一段距離,因為終日被海沙與濃霧圍繞,鏽蝕十分嚴重,必須經常抽換支撐的鐵架。

2.

海堤內堆疊的消波塊泰半被沙地所埋沒,有些裸露頂部,行走其上,有時鞋底陷入沙中,踉蹌難行,潮濕水氣和地表不停散發的熱氣相互交融,瀰漫著濕悶難耐的氛圍,燈塔彷彿近在咫尺,正當我們踏著蹣跚步履,汗流浹背,卻幾度以為不過只是一片遙不可及的幻影。

伸手觸碰鏽蝕的鐵架,以證明國聖港燈塔確實存在,步下階梯,跨越海堤,層層固沙圍籬有如長城匍匐,砂山上緊密且細緻的紋路伴隨海風飄移,消波塊凝視著浪潮無語,浪潮卻一陣又一陣滑向遺留腳印的月彎,夾帶一段一段喧嘩,蔓莖小花粉紫,夕陽西下斜長的光影中,伸展翡翠葉片嶄露堅毅靈魂。

3.

4.

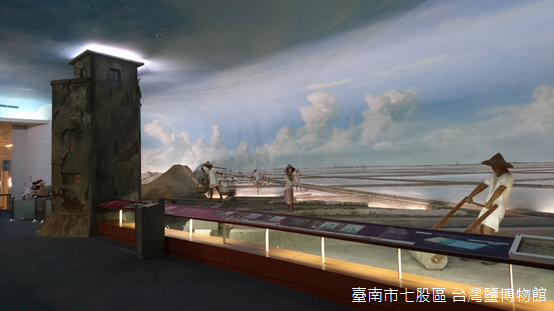

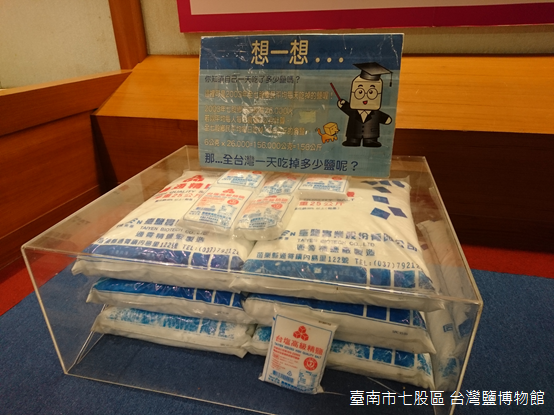

整修後的館藏和童年記憶中不盡相同,大廳的導覽員建議弟弟和我先搭乘電梯直上四樓,再逐層觀展。步入展廳,門口兩個玻璃箱分別盛放鹽和糖的結晶,伸手感受兩者差異,相對於鹽巴粗糙的顆粒,糖結晶多了幾分黏膩,端詳一陣子,才想到洗手台不在展廳,於是,掌中殘留的甜鹹碎屑,就跟著我的腳步移動、來回。

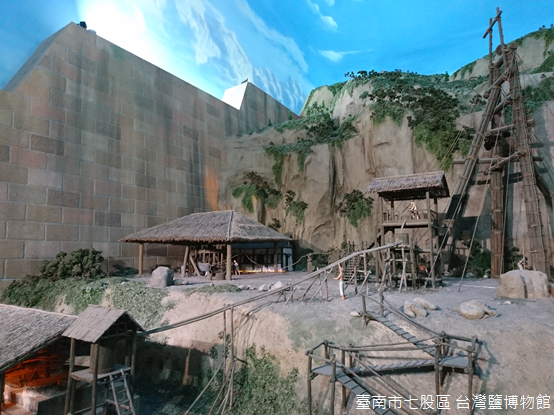

最特別的,是博物館模擬波蘭維利奇卡鹽礦(Wieliczka Salt Mine)實景,將地下景觀重現眼前,鹽礦實地最深達327公尺,不僅僅是坑道,礦場內保存鹽雕教堂、聖像、水晶吊燈、祭壇以及浮雕壁畫等等,西元1978年,被列為第一批聯合國世界教科文組織的「世界文化與自然遺產」。

根據展覽介紹,波蘭南部屬於古老鹽泉產區,原本以採集鹽滷為主,十三世紀中期,一位礦工挖掘出岩鹽,被納為皇家財產,直到十四世紀,岩鹽已經佔全國歲收的30%,而當時鹽礦也被當作皇室私人招待所,十五世紀以後開放上層貴族參觀,二十世紀初開始推動觀光,每年至少吸引80萬人次朝聖。

5.

「鹽」維繫著人類的生命,也淬鍊著文明,羅馬帝國定期分發給軍隊的配給也包含鹽,稱之為「salarium argentum」,這成為salary(薪水)的字源,而拉丁文中的sal-,也是士兵(soldier)字彙的源頭。

除此之外,「鹽呼吸」更是一種歐洲民俗療法,相傳大約在十五世紀,被鹽礦附近修道院的僧侶發現,他們發覺罹患呼吸系統疾病者進入鹽洞工作後,可以讓症狀舒緩,十九世紀時,醫師Felix Boczkowski也證實天然鹽份微粒的療效,二戰期間,鹽礦轉作防空洞,許多人躲藏期內,也感受到紓解疲勞的效果。身在臺灣,鹽博物館設有小型「鹽療室」,輔以躺椅、輕音樂,讓人體驗「鹽呼吸」的神奇。

臺灣雖然四面環海,但是早先製鹽技術不成熟,大多仍然仰賴進口,明永曆19年(1665),陳永華引進「淋滷曬鹽法」,改善荷人廢棄的「瀨口鹽田」(位於今臺南市南區鹽埕),成為本島最早的曬鹽田,之後歷經清朝、日據,以及民國時期,鹽業曾經數度實施專賣,成為歲收重要來源,民國91年(2002)5月全臺鹽場關閉,只剩通霄精鹽廠生產精鹽。

6.

長達300多年的曬鹽歷史已經化為往事,順著公路進入雲嘉南濱海,國家風景區境內四處都是荒廢的鹽場,其中不少轉變成水鳥家園,鹽田充滿著荒瘠,也充滿著生機。

清道光3年(1823),曾文溪改道,國聖港取代淤廢的鹿耳門港,船隻從此往來新生的港口,滄海桑田,國聖港也被河砂掩埋;佇立在海堤上,晚霞通紅,曾文溪不再氾濫,沙灘和海洋卻開始沿著消波塊拉鋸、競逐,一百年的海洋,一百年的口岸,又是一百年的黃沙,所以海風說,這片沙灘是鹹的。