鼻塞(一)

大家都有一個基本的認識,那就是如果您有嚴重的鼻塞,很容易在睡覺時打呼。最明顯的例子就是很多人,尤其是小朋友,平常睡覺時不會打呼,但是當感冒鼻塞流鼻涕時,睡覺就會出現鼾聲,當感冒好了之後,睡覺就恢復安靜無聲了。在平常的門診,有些小朋友的媽媽也會以小朋友睡覺時是否會打呼來作為判斷小朋友感冒鼻炎是否痊癒的一個指標,即使沒看到小朋友鼻塞、流鼻水,但是只要小朋友睡覺時還是有鼾聲,就會帶回診所請醫師詳細診療,確認鼻腔內是否還有腫脹或者還有濃稠的鼻涕,而小朋友的鼾聲與醫師檢查結果的吻合度相當高。因此,如果平常睡覺不會打呼,感冒時才出現打鼾現象時,即使白天沒看到小朋友鼻塞或流鼻涕的現象,但是如果晚上睡覺還有鼾聲,那麼很可能小朋友的鼻炎尚未痊癒。

為什麼鼻塞會引發睡覺時打鼾呢?最主要的原因當然是因為鼻塞而張開嘴巴呼吸,人只要一旦張開嘴巴呼吸,舌頭的位置立刻就會改變,這是人體自然的生理、解剖的功能性變化,並不是結構上有任何異常。如果您鼻塞但是仍然閉上嘴巴經由鼻腔呼吸,雖然仍然會影響到口咽部的壓力,造成口咽部的負壓增加,但是對於打鼾的影響,仍然遠遠不如張開嘴巴呼吸來的嚴重。所以對於睡覺時會打鼾/睡眠呼吸中止的人來說,如果您有鼻塞的問題,那絕對是要優先處理鼻塞,因為唯有解決鼻塞的問題,您才能在睡覺時閉上嘴巴經鼻腔呼吸,也才能恢復人類自然的呼吸狀態,才能避免睡覺打鼾的困擾。

既然鼻塞會誘發打鼾,那麼該如何來解決鼻塞的問題呢?如果是暫時性的鼻塞,比如因為感冒、溫差變化、空氣汙染等引起的暫時性鼻塞,只要這些刺激因素去除,鼻塞也就緩解,不需要特別的處理。但是對於長期、慢性鼻塞,藥物治療未見改善或者需要長時間使用藥物治療,很多人就會尋求外科手術治療,希望藉由開刀來徹底解決鼻塞的困擾,的確,目前鼻塞的外科處理相當的進步,手術成功率也很高,出現後遺症的機率也不是很高,甚至在門診就可以施行很多的鼻塞手術,我是不是該接受手術治療呢?有沒有其他治療方式呢?

在討論是否接受手術治療之前,我們先來探討為什麼會鼻塞,我會先讓您深入了解鼻塞的原因,然後您再來決定您是要採取哪一種治療方式。

|

|

|

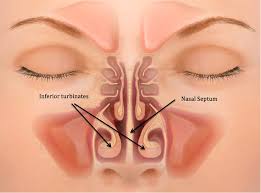

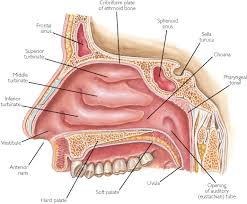

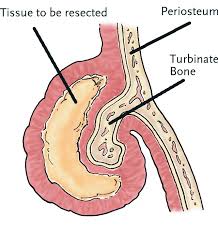

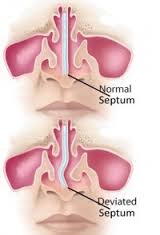

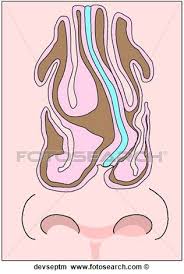

在討論鼻塞該如何治療之前,我們先來了解一下鼻腔的解剖以及生理,讓我們從基礎醫學的角度來看看人為什麼會鼻塞,以及鼻塞代表什麼意義。我們先來看看鼻腔的解剖構造,上面左邊是鼻腔的正面剖面圖,鼻腔中間有鼻中膈將鼻腔分為左、右兩側鼻腔,每側鼻腔的側面有鼻胛突出到鼻腔的空間中,右邊的圖是鼻腔側面的圖,可以很清楚看到側面的鼻胛(分為下鼻胛、中鼻胛、上鼻胛,對鼻塞影響最大的是下鼻胛,也就是一般人用手電筒照鼻腔內部時看到鼻腔內的鼻肉)。在鼻中膈與鼻胛之間的空隙就是空氣進出鼻腔的通道(見左下圖),而這個空氣進出通道是否暢通,就決定您是否會感覺鼻塞(見右下圖)。如果鼻胛嚴重腫脹貼緊鼻中膈,以致鼻胛與鼻中膈之間完全沒有空間,此時空氣完全無法進出鼻腔,人此時必定無法經由鼻腔呼吸而被迫必須張開嘴巴由口呼吸。

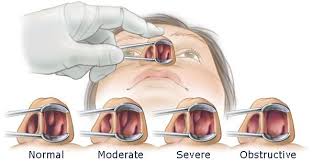

從上面的解剖圖可以看到,鼻腔中間的鼻中膈沒有明顯的變動,會有腫脹變動的是鼻胛,這是因為鼻中膈表面的黏膜層比較薄,而鼻胛的黏膜層比較厚,在鼻胛表面的黏膜與裡面的骨頭之間,有著與陰莖類似的膨脹組織,讓鼻胛可以有相當範圍的膨脹與收縮變化(見下面右側圖)。換句話說,從解剖學的角度來看,當鼻胛腫脹時,鼻中膈與鼻胛之間的空隙就會變小,鼻胛腫脹程度越嚴重,空氣進出的空隙就越小(見下面左側圖),人就會感覺鼻塞。但是我們在臨床上檢查患者時經常觀察到一個現象,有些人鼻胛嚴重腫脹,其鼻中膈與鼻胛間的孔隙很小,但是他卻不感覺鼻塞;有些人的鼻胛並未嚴重腫脹,其空氣進出孔隙還算通暢,他卻抱怨鼻塞很嚴重,這是為什麼呢?

鼻塞其實是一個很主觀的感覺,耳鼻喉科醫師用鼻窺器檢查鼻腔的客觀檢查,有時候與患者的主觀感覺並不一樣。我曾詢問一些資深的耳鼻喉科醫師,患者來看診時,若患者先不訴說他們的症狀,醫師直接檢查鼻腔後,能否斷定患者是否有鼻塞的困擾?包括我個人在內,很多資深的耳鼻喉科醫師都無法很肯定患者是否有鼻塞的困擾,這是否會讓您感覺很訝異呢?雖然醫學上可以測量鼻腔的阻力,有一個相對客觀的數據,但是這個數據並無法完全與患者的感覺劃上等號。

所以您是否會感覺鼻塞,雖然鼻胛的腫脹程度有相當重要的影響,但不是絕對的因素,從呼吸生理學的角度來看,另外還有一個因素必須考慮,那就是呼吸的空氣量以及空氣進出的速度,換句話說,空氣進出鼻腔是否順暢以及人是否會感覺鼻塞,取決於管徑大小以及進出空氣量兩者之間的動態平衡。如果管徑小,但是進出的空氣量也小,您就不會感覺鼻塞。但是如果進出的空氣量大,呼吸通道的管徑就必須很大,您才不會感覺鼻塞。這個動態平衡在討論鼻塞的主觀感覺時非常重要,這就是為什麼有些人抱怨鼻塞但是耳鼻喉科醫師檢查時,鼻腔的呼吸通道並未完全堵塞;有些人的鼻腔通道看起來已經腫脹只剩些許空間,但他們卻不覺得鼻塞。這就好像一條單行道的馬路,如果車輛稀疏,您不會感覺壅塞,但是如果突然湧進一堆車輛,那車流必定堵塞的很嚴重,此時若有四線道的大馬路,或許就可以紓解這些車潮而不會感覺塞車了。所以馬路是否會塞車,與馬路的寬度以及車流量兩者都有關係。

在進一步探討這個鼻腔管徑大小/呼吸空氣量之間的動態平衡之前,我們先從呼吸生理學的角度來看鼻胛的兩個特點:人體兩側的下鼻胛有一種很奇妙的自然生理變化,也就是兩側的鼻胛會有“一消一長”的自然變化,換句話說當左側的鼻胛較為腫脹時,右側的鼻胛體積會縮小,而當右側的鼻胛腫脹時,左側的鼻胛體積會縮小,這個自然的循環大約6-8小時會自動的發生,而且兩側鼻腔的腫脹與縮小是配合得相當好,讓兩側鼻腔合併起來的阻力能維持在一個很穩定的範圍,我們現在還不清楚為什麼人體會有這樣的生理現象,但是它必定與鼻腔調節呼吸的功能有關。我們通常都是從兩側鼻腔同時做呼吸的動作,所以您並不會特別感覺這個鼻胛的縮小與腫脹,換句話說,雖然一側的鼻胛會較為腫脹,但是它與鼻中膈之間的空間並未完全堵塞,而另一側鼻胛與鼻中膈的空間較大,您同時從兩側鼻腔呼吸,所以您並不會感覺鼻塞。您現在可以立刻體會一下這種人體的自然生理現象,請用右手的手指將右側鼻孔完全堵住,體會一下空氣經由左側鼻孔進出的感覺;然後用左手的手指將左側鼻孔完全堵住,體會一下空氣經由右側鼻孔進出的感覺,您是否會發現有一側的鼻孔空氣進出較順暢,而另一側的鼻孔空氣進出較不順暢呢?然而當您從兩側鼻孔同時呼吸時,您卻完全沒有鼻塞的感覺。

這個自然腫脹/縮小的生理現象主要發生在鼻胛,鼻中膈的黏膜比較沒有這種變化,鼻中膈只有單純彎曲的程度問題。很多因為長期鼻塞的患者看診時,都會問一個問題,我的鼻中膈有沒有彎曲,需不需要開刀矯正?如果您把鼻塞視為構造上的異常,那當然鼻中膈彎曲是需要手術矯正的,但是如果您進一步的思考上述鼻胛的腫脹/縮小之鼻腔自然生理循環現象時,您會了解其實鼻腔進出的空氣量與空氣通道之間的動態平衡才是關鍵因素,您就會將鼻塞視為一種功能性的障礙而不是結構性的問題,既然鼻塞是功能性的問題,要解決鼻塞當然要先從恢復人體自然的正常功能著手,而不是立刻訴求手術了。

為什麼我說鼻塞是一個功能性的問題,而不是結構性的問題,我先說明一下臨床上我們常看到的一些現象。如果鼻中膈彎向右側,請問您這個人是不是會感覺右側持續性的鼻塞呢?如果鼻中膈彎曲這個結構是造成鼻塞的根本原因,那麼當鼻中膈彎向右側時,您是應該感覺右側鼻塞而不會感覺左側鼻塞,對嗎?我們從另一個角度來看同樣的問題,如果您感覺右側鼻腔比左側鼻腔容易鼻塞,您去找耳鼻喉科醫師檢查時,耳鼻喉科醫師在尚未幫您檢查前,是否會很篤定的說,您的鼻中膈彎向右側呢?一位經驗豐富的資深耳鼻喉科醫師一定會這樣回答您,我先檢查看看。為什麼他不敢在實際檢查前就很篤定的說,您的鼻中膈彎向右側呢?因為檢查的結果,可能鼻中膈的確向右側彎曲,也可能鼻中膈沒有明顯彎曲,甚至讓您跌破眼鏡的回答是您的鼻中膈彎向左側。“但是,醫師,我通常都是右邊鼻塞比較多,左側鼻塞時間比較少,您確定我的鼻中膈是彎向左邊嗎?您可以仔細再確認一下嗎”或許您會直接不客氣的質疑醫師檢查的正確性(也或許您嘴巴沒說,心裡卻開始懷疑這個醫師是否看診仔細認真、經驗豐富了),但是當醫師再次向您確認您的鼻中膈是彎向左側時,您是否會感覺疑惑呢?

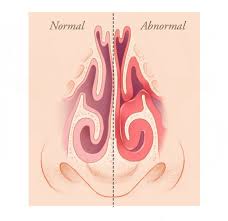

人體的奧妙很多時候是無法用線性思考來解釋的,當鼻中膈彎向右側時,左側鼻腔似乎應該空間會變大,讓空氣會更輕易、大量的經由左側鼻腔進出,但是人體會展開自動的調節機制,結果我們發現左側的下鼻胛會變得較肥厚(醫學上稱之為代償性肥大)來減少空氣進出量,所以即使鼻中膈明顯的向一側彎曲,另一側鼻腔的空氣通道未必就會變的很寬大(見右下圖),空氣進出鼻腔也未必就會完全經由一側進出,兩側鼻胛黏膜“一消一長”的自然生理變化仍然存在,也仍然扮演著調節空氣進出鼻腔重要的角色。

|

|

所以從鼻腔生理學的觀點來看鼻腔呼吸,這兩種現象非常重要,第一個現象就是兩側鼻胛黏膜“一消一長”的交替變化,第二個現象就是為了填補鼻中膈彎曲所造成擴大鼻腔通道的下鼻胛自然代償性肥大。以往年輕時,我也是將鼻中膈彎曲視為結構上的異常,如果患者因為長期鼻塞就診,檢查發現有明顯地鼻中膈彎曲,通常都會建議患者接受手術治療,標準的手術方式為先將彎曲的鼻中膈矯正,再將兩側下鼻胛作部分切除(也可用雷射或者無線射頻燒灼),手術後鼻腔內空氣進出的通道變大,患者鼻塞的問題就獲得改善。

註:其實鼻中膈彎曲是非常常見的,根據臨床觀察,鼻中膈從上到下、從前到後都很直,完全沒有彎曲的人,應該不會超過10%,大部分的人之鼻中膈都有或多或少的彎曲,只是程度不同而已。所以單純因為鼻中膈彎曲而引起鼻塞的人很少,這也是為什麼施行鼻中膈彎曲矯正手術時,通常都會合併作下鼻胛手術的原因,因為下鼻胛肥大才是真正導致鼻塞的原因。

接下來我們看看為什麼會發生鼻塞,人主觀的鼻塞感覺完全取決於鼻胛與鼻中膈之間的空間大小(空氣進出的通道)以及呼吸時空氣的進出速度(與空氣量)兩者之間的動態平衡是否能維持,這就是為什麼臨床上有些時候有些患者抱怨他感覺鼻塞,但是耳鼻喉科醫師檢查時並未發現鼻胛很嚴重的腫脹,因為很可能就是該患者呼吸時空氣進出的速度較快,呼吸的空氣量太大的關係。當空氣進出的速度太快時,如果空氣進出的管道不是很大時,您就會有鼻塞的感覺,這時候其實空氣還是可以從鼻腔進出,您只是感覺呼吸不是很順暢罷了,並不會真正鼻塞到空氣完全無法經由鼻腔進出,而必須張開嘴巴呼吸,只是很多人就會自然張開嘴巴來呼吸更多的空氣。相反的,有些人的鼻胛腫脹與鼻中膈之間的空隙已經很小,理論上他應該會感覺呼吸不順暢,有些人卻回答他並不會鼻塞,原因就在於他每次的呼吸空氣量都較小,所以進出鼻腔的空氣量與空間仍能維持動態平衡,那麼這些人就不會感覺鼻塞了。

因此進出鼻腔的空氣量或速度與鼻腔內空氣進出的通道之間的動態平衡,才是您是否會感覺鼻塞的真正關鍵因素。當腫脹的鼻胛與鼻中膈之間的空氣通道減少到超過您舒適的空氣進出量所需的空間時,您就會感覺鼻塞。因此當鼻胛的自然腫脹/縮小循環中,腫脹側的鼻胛腫脹到超過您平常呼吸的空氣量所需要的空間時,您就會感覺鼻塞,這就是為什麼有些時候感覺左側鼻塞,有些時候又感覺右側鼻塞的原因了。

有些人的鼻塞,是兩側鼻腔輪流感覺鼻塞,也就是某些時候右側鼻腔感覺鼻塞,左側鼻腔暢通,某些時候卻是左側鼻腔感覺鼻塞,但右側暢通。有些人雖然兩側鼻塞,但是有些時候卻又暢通,有些時候又變成只有單側鼻塞。有些人則是長期單側或者雙側都鼻塞,所以鼻塞的變化很多樣,但是大家都只是單純以一句鼻塞來敘述,這些不同情況所代表的意義與發生的原因其實並不相同。當您因為長期、慢性鼻塞找耳鼻喉專科醫師診治時,或許耳鼻喉專科醫師會告訴您是因為下鼻胛肥厚或者鼻中膈彎曲導致您長期鼻塞,您接著會問,那該怎麼治療呢?醫師通常會先建議您使用藥物治療,若治療一段時間未見改善,則考慮手術治療,這幾乎是全世界的耳鼻喉科醫師的治療建議,也就是先採用內科療法,若無效再考慮外科療法。

人體很多的病變,治療的原則都是一樣,先採取內科療法,若內科療法未見改善,再考慮外科療法,它的基本精神在於,內科療法通常對人體的傷害較少,若出現一些治療上的副作用,也比較容易解決,而外科療法有些時候發生的意外是很難再彌補的。但是這個原則卻被簡化成內科療法等同藥物治療,只要藥物治療無效,就進入外科療法,其實真正的內科療法不應該被簡化成單純的藥物治療,而應該是全人的內科療法,也就是整個人要視為一個整體,而不是被切割為單一器官或組織,人體不同器官組織之間,是會互相影響的。中國古代傳統的治療準則“藥補不如食補、食補不如不補”就很清楚的說明這個道理,所謂的“不補”並不是什麼都不做,它代表的正是要強化人整體的健康與免疫力,包含運動、情緒壓力、水分、睡眠、呼吸等。現代西方醫療在舉世無數科學家的努力研究之下,進步可謂神速,不僅人體最細微的細胞都被解密,各種人體的細微化學變化也逐漸被揭開面紗,但也正因為大家在追逐這種尖端的微細變化,反而陷入“見樹不見林”的困境,現代醫療分科越細,各領域的專科醫師越來越鑽研該領域中的細微變化,反而忘了人應該是一個整體,而不只是一個個單一的器官。

限會員,要發表迴響,請先登入