創作的真諦~巴布.狄倫與諾貝爾獎的啟示

2016/10/14 14:10

瀏覽2,131

迴響1

推薦15

引用0

昨天晚餐時有位記者朋友打電話來,說巴布.狄倫(Bob Dylan)剛贏得諾貝爾文學獎,要問我的意見。巴布啊,我們那個年代大家都知道呀,但是印象只停留在小時候對越戰的記憶,《Blowin' in the Wind》、《The Times They Are a-Changing》和瓊.拜雅烏黑的長髮。台灣社會未必和美國掛在一起,我對巴布之後的作品關注無多,也就無從表示意見。

後來看西方媒體報導,很多人還是認為此事爆了冷門。畢竟諾貝爾獎不是全球公投,自有其考量,但無論如何,這個事實說明一件事:獨具一格的詞曲創作者,確實可以贏得德高望重的獎項。

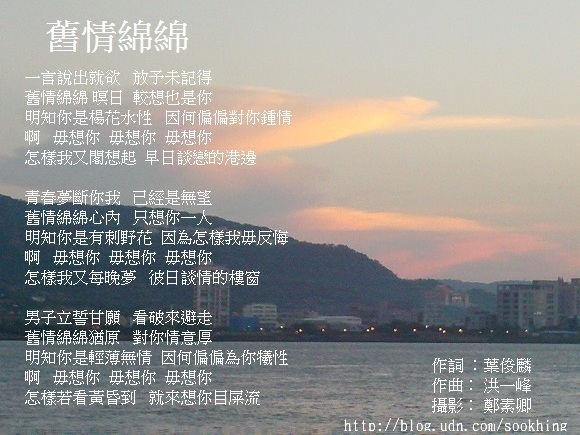

反而這事件本身讓我有所感觸。看看巴布的歷程,橫衝直闖的一個人,我行我素。他沒有進什麼顯赫的音樂學院,師從什麼大師,他只是關心了人,做了真誠的表述,用作品記錄了這個時代。這不是我們該做的嗎?他明明對美國文化最有貢獻,卻贏得世界觀點的肯定。想起過去二十多年,我宣揚的也大概就是這個觀念。台灣掌握資源與發言權的學院派一甲子成績缺缺,影響寥寥,反而許多民間長期耕耘者逐漸浮上檯面。《望春風》鄧雨賢如此,《舊情綿綿》葉俊麟不也如此?台灣的音樂史遲早應該要重寫,有了諾貝爾的前例,我更如此認為。

P.S.國家文藝獎呀,你們音樂類頒獎時可有這樣的視野?

你可能會有興趣的文章: