前言

山,不必巍峨入雲,自有其從容的氣韻。在台灣的小百岳之中,便藏著這樣的山,它們雖不及三千公尺大岳那般崢嶸雄渾,卻以千餘公尺的溫潤之姿,靜靜佇立於島嶼各處,等待著步履輕叩,引領人們走入山的懷抱。

大屯主峰,便是這樣一座山。

海拔一千零九十二公尺,大屯火山群的最高峰,也是台北天際線上一抹青黛的記憶。這座古老的錐狀火山,名字裡藏著時光的流轉,從凱達格蘭族的「大洞山」,到漢人眼中的「大豚山」,最後化作詩意的「大屯山」。昔時「大屯春色」名列台灣八景,而今仍是人們尋覓夕照與秋芒的靜好所在。

她靜臥於陽明山國家公園西隅,山勢圓潤,基座寬闊,如母親般懷抱著西峰、南峰、面天山、向天山等群峰。東麓隔著竹子湖,那片遠古的火山堰塞湖,與七星山遙遙相望。山頂處,四座小山頭環抱著大屯坪這片濕地,北方有菜公坑山,山上的「反經石」能使羅盤失準,為這座山添了幾分神秘。

這裡是活著的地質教室。火山運動的痕跡隨處可見——面天山頂完整的噴火口、向天池的漏斗形地貌,都在訴說著大地深處的脈動。儘管最近一次噴發已是六千年前,地底岩漿庫仍讓這座山被歸為活火山,讓行經其間的人,每一步都踏在呼吸著的土地上。

四季在此織就不同的風景。

春來,東北季風漸歇,杜鵑與緋寒櫻爭相綻放,將山色點染得繽紛;初夏,島田氏澤蘭盛開,引來萬千斑蝶翩躚起舞;秋風起時,五節芒花翻湧如銀色海浪,從鞍部登山口一路蔓延而上;冬日若逢寒流,雲霧瀰漫間,甚至能見雪花輕覆山巔。

步道在林間蜿蜒,領你遇見島嶼的生靈;赤腹松鼠穿梭枝椏,台灣藍鵲劃過天際,筆筒樹展開蕨類的原始姿態,月桃在路旁靜靜開花。登頂那刻,台北盆地盡收眼底,雲海在腳下流淌,夕陽將天空染成暖金色,你會明白,為何這座山能讓這麼多人一訪再訪。

從百拉卡公路到登山小徑,大屯山系提供了各種親近的可能。不論是輕鬆的半日健行,或是挑戰連峰縱走,這座山總以她寬厚的懷抱,接納每一個來訪的旅人。

她不只是地圖上的一個標高,更是一座有溫度、有故事的山。在這裡,你可以放下城市的喧囂,聽風聲、聞土香、感受自己的心跳與山同步。大屯山,正以她千萬年的從容,等待你的來訪。

自鞍部起登,石階如天梯般直入雲霄,乍看令人卻步。幸有柏油戰備道相伴而行,緩和了仰望的暈眩。途中一座木造涼亭靜候,既是歇腳處,亦是觀景台,小觀音山青翠的稜線在遠方舒展,山友們在此駐足留影,人與景相映,自成畫中畫。

主峰三角點藏得巧妙,需沿助航台鐵網圍籬前行百公尺,方得尋見。轉身回到視野開闊的觀景台,天地豁然開展——觀音山沉靜,面天山秀麗,南峰、西峰連袂而立,更遠處,東峰在日光下閃著微光。此刻飲水小憩,恍如置身雲端。

從主峰下切南峰,石階陡降,步履求穩;而後通往南峰的山徑,則需手腳並用,借繩索之力在土石間從容下行。林間悄然轉為雜木密徑,腳踏鬆軟泥土,耳聞鳥囀蟲鳴,竟是一段心曠神怡的旅程。

步道隨筆

穿過車道兩個髮夾彎,自路邊隱密處鑽入箭竹林,便接上主峰步道。抬頭望去,山頂遙遙在前,目標明確,剩下的便是與自己的對話,將漫長石階,一階一階,走成修行。

這個季節,芒花正盛。整面山坡鋪滿金黃,登山者的身影在其間緩緩移動,如詩如畫。回首來時路,觀音山翠綠依舊,三芝的真龍殿巍然矗立,成為行程中溫柔的座標。

主峰之巔

步道盡頭,穿出箭竹林,經過軍事設施閘門,便踏上山頂柏油路。此刻彷彿行走於芒花之海。一整片山坡的金黃在風中搖曳,群峰環抱,這裡不愧是拍攝夕陽、雲海與芒草的聖地。

助航台是柏油路的終點,也是飛機往來的空中座標。偶有航機掠過天際,為這片自然景觀添上幾分現代氣息。從觀景台望去,南峰近在眼前,下山的路明確而平緩,錯身而過的山友神情閒適,彷彿飯後散步般自在。

南峰試煉

大屯坪涼亭前的岔路,左轉便向南峰而去。途中遇見的山友說,他們總以此處作為攀登大山的暖身。地圖上等高線看似溫和,親臨方知不同,這裡沒有主峰完善的石階,只有原始土石與綿長拉繩。

途中泥濘處處,深色土質彷彿從未乾透,雜亂的鞋印訴說著前人腳步的猶疑。在半山腰回望主峰,助航台已顯渺小,人造建築在大自然面前,終究只是滄海一粟。

西峰雲霧

有了南峰的經驗,西峰雖更顯陡峭,心裡卻踏實許多。可惜天公不作美,山頂白雲繚繞,遠景盡藏。唯有附近山頭在雲霧中若隱若現,別有一番意境。

從西峰往面天坪,七百公尺水平距離需下降兩百米高度,又是一段與繩索緊密相依的旅程。全神貫注於每個踩點,感受鞋底回饋,轉移重心,保持平衡,這彷彿是與山對話的獨特語言。

當坡度漸緩,便知行程將盡。面天坪涼亭為連峰縱走畫下句點。左轉可往清天宮,右經面天山,直行則接二子坪。考量體力與天候,我們選擇經二子坪步道返回停車場,為這一日登山行,寫下悠然的句點。

後記

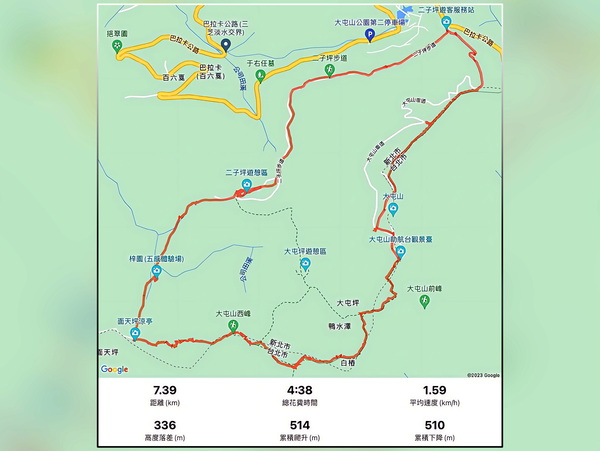

這條O形路線,自鞍部起,經主峰、南峰、西峰,過面天坪涼亭,由二子坪而返,全程七點七公里,歷時五小時。從朝陽初升至午後雲起,大屯山以不同的面貌,接待了又一日的旅人。

自2012年至今,這已是我第六次拜訪大屯。有時獨行,有時與夥伴同行;有時只登主峰即返,有時連走數峰。這座小百岳No.1,總以不同的姿態,給予我新的啟發。

登山如是,人生亦如是,重要的不是征服了多少高度,而是在每一次的攀登中,遇見了怎樣的自己。大屯山依舊在那裡,而我的小百岳故事,才剛剛開始。

限會員,要發表迴響,請先登入

- 4樓. 巴拿巴2025/10/21 18:11問候+請協助刪除留言,謝謝!

國王兄展信平安!

小弟上周二(20251014)凌晨

在您於20251007所發表的「溫尼伯的雪」乙文友留下一則留言

(該文的第十個留言)

不過後來小弟覺得該留言似乎有點不妥

不知能否請您將該則留言刪除

小弟稍加修訂後再重新留言

謝謝!

敬祝平安健康

夜晚愉快

法喜充滿

福杯滿溢!

巴拿八敬啟+_+《致巴拿巴兄:琉璃書簡》

您細心修琢字句的模樣,讓我想起寺中老僧擦拭琉璃燈的虔誠。其實那則留言如秋日晨露,在「溫尼伯的雪」的窗櫺上自成風景,無須半分更易。您提及的長明燈盞,家母至今仍在晨課時為您續添燈油——這份善意既已化作您生活中的小小吉光,便是最美的因果示現。

近日疏於回覆,實因南風捎來太多待理的花訊。您無須懸心,真摯的對話從來不懼時光沉澱,正如聖靈的風總在適當的季節吹拂。且讓那則留言繼續在雪國與南島間架橋,待楓紅再轉三回,我們仍會在某段經文中認出彼此的筆跡。

願您繼續以這份溫柔雕琢每個文字

當我們在各自信仰裡磨亮心鏡

映出的必是同一輪

圓滿的月

敬祝 書案常沐恩光

筆尖永駐平安

king wang 於 2025/10/22 14:29回覆

- 3樓. sallychen2025/10/21 10:53感謝美好分享

*

King兄的格版,就是豐富多采!情文並茂,圖片亦佳。

你將〈大屯山〉的地形、氣候、景觀,介紹得很詳細,

宛如親臨其境。

我覺得你體力也好,或許是前幾年徒步環島旅行打下

的基礎!再加上對登山的過程,有很紮實地做功課,

所以,將此趟登山健行,落實得很完美,可圈可點。

從格版經營,細緻用心,也可見有追尋完美的一面!

■

承蒙sally謬讚,實感溫潤如春陽照拂。山行筆記能得您細讀深品,並以如此溫暖字句相饋,猶如行至山窮處忽見雲開,滿心皆是清歡。

您說「行路如讀書」,確是知音之言。每回入山,總懷著三分敬畏、七分好奇,將步履印在火山岩上,將目光投向芒花深處。那些地質皺摺、雲霧流轉、生態絮語,無不是天地書頁上的神奇章句。能透過文字與影像,邀您同遊共賞,實是緣分饋贈。

至若體力云云,不過是歲月積累的從容。昔時環島步履確為我打開與土地對話的窗,而今更願以緩而穩的節奏,細品每座山的呼吸。登山之樂,不在征服,而在相知——如您所言,事前細讀山徑脈絡,行時方能與山水從容對談。

承您慧眼,看出字裡行間的用心。經營這方園地,確是願將每片風景、每次悸動,以最誠懇的模樣留存。不為完美,只為無愧於途中所見的晨光夕照、無負於這份與山水相知的福分。

再次感謝您以清麗文句,為這段山行添上知音的回響。盼續以筆代步,與您在下一篇山水記行中相逢,共賞天地詩篇。

king wang 於 2025/10/21 11:12回覆

- 2樓. 羅志正2025/10/21 05:55真不簡單

羅希希 - 1樓. 黃掬馥2025/10/19 17:12

覺得王兄這篇寫得很棒

堪與作家相比擬

(或許您已經出過書了....

信仰中最大的、與軟弱有關的掙扎,

不是去悲憫原諒別人的軟弱,

而是深刻的、痛苦的

去與自己內心深處的軟弱相遇。

─陳韻琳承蒙掬馥文友雅賞,實感欣喜。山行筆記能得知音共鳴,猶如幽谷聞跫音,清泉濯塵心。

閣下謬讚,愧不敢當。不過是將登山時步履的輕重、呼吸的節奏、目光所及的雲嵐變幻,化為紙上淺淺的墨痕。天地有大美而不言,能略錄其萬一,已覺心滿意足。

出書云云,實為過譽。惟願以筆為杖,繼續在文字的山徑上踽踽而行。若得三五同好如您,透過字裡行間同賞山色、共沐林風,便是最美的緣分。

再次感謝您的溫情鼓勵,願他日山徑相逢,可共話雲霧春秋。

king wang 於 2025/10/19 20:39回覆