大學為何應導入AI助教以提升學生AI素養與學科能力

核心觀點

1.現今AI導入教育現場的方式多是透過教師培訓課程,但是大學教師的教學風格與課程需求遠比中小學更多樣化,不容易實質評估AI導入後的教學成效,反而可能徒增教學負擔並且混淆原有的學習目標。

2.大學教育應推廣基於學習理論而開發的AI助教和學習平台,特別是各領域的基礎學科,讓學生從與AI助教的互動中提升學科知識與AI素養的學習效果。

3.大學教師應退居第二線,藉由學習平台提供適當的講義教材、實作任務與評分機制來鼓勵學生與AI助教協作,並從平台後端的數據對學生學習狀況作評估、校正與深化,發揮其學科專業與教育輔導的核心價值。

4.以清華大學112-113學年度的AI助教實作為例,發現使用討論情境與較長文字訊息來和AI助教協作的學生,其學科表現比單用指令方式的學生多所進步。代表可以透過領域知識學習的成果引導學生AI素養的提升,相輔相成。

5.教育主管單位可鼓勵學界或企業研發各類AI助教與學習平台,經學校與教師評估採購,加快落地應用來提升學生領域知識與AI素養,推動教師、學生與AI產業互補共榮的正向循環,強化AI時代的人才培育。

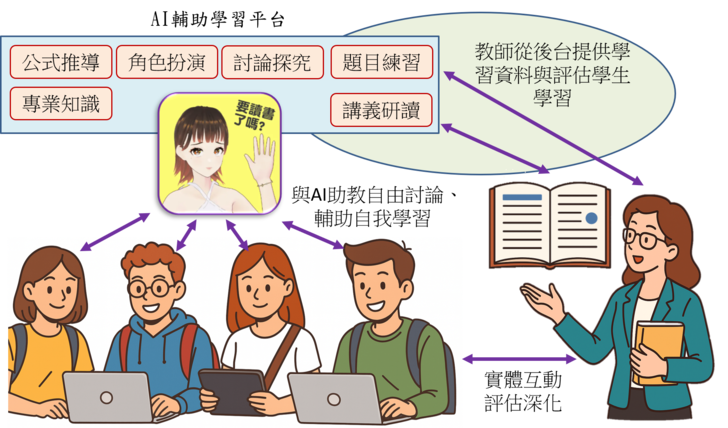

(圖一) 本文所提及的AI輔助學習平台與學習環境的示意圖。

一、是否多此一舉?

112學年度開學時(2023年9月),筆者在清華大學物理系的「普通物理」課程中引入AI助教[3],暱稱「小TAI」(TAI,Teaching Assistant Intelligence),提供修課同學使用。此後在本校教務處的支持下,113學年度起開放給本校所有修習「普通物理」相關課程的理工學院學生(約1600名)這個24小時免費且無限制使用的AI助教,且已被學生自行應用於微積分、普通化學或統計等自然科學基礎課程。此後亦有若干大學開發或引入所需要的AI助教[4],而教育部的因材網也於2024年9月上線AI學習夥伴「e度」,應用於K12的教育現場[5]。

這兩年來,筆者有機會受邀在不同場合介紹小TAI。最常被問到的問題之一是:小TAI背後是接OpenAI的API,沒有用自己的資料去訓練,那又與教師鼓勵學生直接使用ChatGPT有何不同?不是也有很多現場教師讓學生使用個人/公用帳號,也一樣可以把AI導入?[6]還有需要去開發AI助教系統嗎?

針對此問題,筆者雖然認同教師引入AI於課程教學是值得鼓勵與支持的,但是從整體的教師人數來說,目前這些種子教師的比例還是過於稀少,是有其系統性的原因。本文會先從大學教師將AI導入教學的結構性困境切入,說明為何解方可能在於引入基於學習理論而開發的AI助教與學習平台,不但可以弭補大部分教師的困境,並讓學生學科知識與AI素養能互相支持成長。教育主管單位或校方應鼓勵更多AI助教與學習平台的開發研究,協助學生熟習使用AI自學,並培養未來職場所需的能力。但受限於筆者目前的經驗,本文先以大學理工學科的需求與本校學生過去兩年(112-113學年度)使用小TAI的行為研究結果[7]作為說明範例,但是最後也會針對人文社會領域或K12階段的應用[8]提供一些初步的思考,希望能對AI時代的人才培育提供拋磚引玉的看法。

二、大學教師將AI導入教學的困境

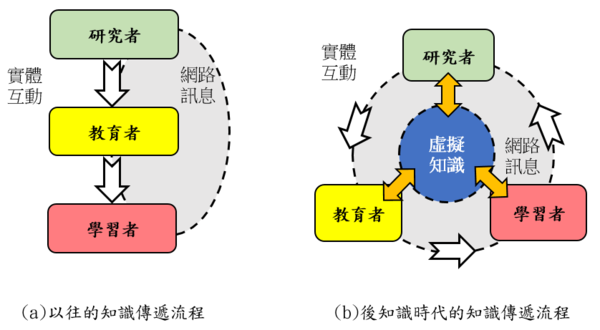

傳統的知識傳遞是學生透過教師課堂的實體交流,或是透過圖書館、網路搜尋或影音平台等間接獲取。前者的好處是可以讓教師與學生之間有深入即時的雙向互動,但時間與方式上顯然會受限;而後者雖然比較容易配合學生的時間或特質,但是幾乎只有單向的知識傳遞。如今大型語言模型(如ChatGPT、Gemini、Claude等等)所提供的「AI虛擬知識」[9],卻可以讓學習者可以不分時間地點地與AI作雙向互動,理想上應該可以補足傳統方式的不足處,也因此對教育領域帶來許多深刻的影響。

(圖二) 左圖是以往知識的傳遞流程,主要是從研究者à教育者à學習者的線性模式。右圖是後知識時代中的運作模式,研究者、教育者與學習者環繞著AI虛擬知識而互相影響。(圖片來自註[9])

在過去兩年(2023-2024)來,因應AI在教育領域的影響,越來越多教育機構開始強調「AI素養」的重要性[10],而聯合國教科文組織(UNESCO)亦於2024年9月正式發布了面向教師與學生的「AI素養框架」(AI Competency Frameworks for Teachers and Students)[11],以因應AI急速發展所帶來的各種挑戰。簡單來說,「AI素養」,泛指使用AI時,所應具備的正確知識、技能與觀念[12]。

不過許多學校的培訓課程內容,除了基礎的AI知識以外,多數都是在強調如何將生成式AI於教學現場:例如如何寫好有內容有架構的指令(Prompt)來讓大型語言模型準確地回答問題、生成報告、思辨討論或蒐集資料等等。從人工智慧教學知識(AIPACK, Artificial Intelligence Pedagogical Content Knowledge)的角度來看[13],目前的教師培訓顯然多是關於AIPK (AI於教學方面的知識)。雖然這樣的教師培訓有其必要性與實務性,卻仍是基於傳統的教育思維,以為「只有當教師自己先懂會用,才能教學生如何善用」。但是這並不適用於需要強調快速發展與實作經驗的AI素養教育,會陷入以下幾個結構性的困境:

1. AI素養教育的特殊性:

首先AI素養與其他的學科領域至少有兩個巨大差異:(1)AI是人類至今最具跨領域能力的技術工具,幾乎影響現今每一個領域,因此AI素養的實踐,本來就需要各領域的教師在其學科內容中來「融入」其對於AI科技的應用或反思。(2)只是AI技術的發展又異常快速,幾乎每幾週都有重要的發展且透過網路立刻應用於全世界,實在不是緩慢的教育現場所能即時因應的。事實上,學生畢業後所接觸到的AI應用場景,絕對不可能是教師所倉促惡補的內容。如果過度期待大學端師自己先學好AI相關應用知識再來教育學生,恐怕不但不切實際,還會導致錯誤的資源配置。

2. 學習評量的標準混淆:

眾所周知,即使AI技術的發展迅速,但是學生的領域知識(domain knowledge) 與思辨能力仍是相當重要的[14],才能作為其能否善用AI而不被迷惑誤導的基礎。因此在AI導入教育現場時,筆者認為第一優先的問題應該是如何將AI的使用融入基礎學科的脈絡,找出可以有效提升學生在該領域的學習成效。但是如果要學生不會落入只會靠AI來寫作業或交報告等錯誤用法,教師必然需要大幅改變原來的課程教法,而學生也要花課後時間練習。那麼學生最後的學習成效到底是由本來的領域知識,還是AI使用來評估?例如,在程式設計課程,當學生使用Vibe Coding[15] 完成教師要求的專案,甚至提供商用級的附加功能卻無法完全了解所寫的程式,這該算是學科知識不足,還是應用AI的能力提升?

3. 課堂時間的彈性不足:

此外,即使當大學教師將AI融入到其教學內容,也就代表需要將教學方式重新設計。但是生成式AI不只是知識的載體或傳遞工具(如電子白板或網路影音),而是可以直接提供學生針對該學科的「虛擬知識」(見註[9])。但是這個虛擬知識有可能會有誤導或錯誤資訊,一定會需要更多的嘗試並容許學生犯錯調整的時間,而這也必然對原來的教學進度有更大的影響,造成「AI使用技術沒時間學好,結果連本來該的學科知識也沒學好」這種顧此失彼的情形。

4. 教師改變教學的動機缺乏:

除了以上的外在結構性問題,還有幾個關於大學教師內在的根本性原因,讓大部分的教師缺乏為了AI而改變教學方式的動機。

(1) 大學教師的專業多半不是教學:除了少部分師範院校的教師,幾乎所有的大學教師都沒有修過教育學分。他們成為「教師」的原因不是因為教學專業,只是因為其學術成就(如論文),反映出他們求學期間成功的學習方式。因此要這些大學教師改變自己過去長久以來所熟悉(且引以為傲)的學習或教學方式,開始為AI應用重新設計教案,在經驗與能力上自然是相當不容易,也不完全合理公平。(事實上,大多數大學教師恐怕從來沒寫過「教案」。)

(2) 大學的教學本應有更大的自由度:《大學法》所賦予大學教師極大的講學自由,是屬於《憲法》層級的[16]。因此教師作為完全獨立(除非有明顯的倫理或司法問題)的教學者,亦不像中學教師那樣承受學生升學壓力的轉嫁,本有權力決定自己的教學內容與定義其學生的學習表現。因此,除了少數熱心於教學的教師以外,大部分教師不大可能大量引入自己所不夠熟悉的AI工具,以免增添自己教學的負擔。

(3) 大學教師的學習AI效率不如學生:一般而言,新興科技的接受速度與年齡成反比:要讓多數年過半百的大學教師顢頇地跟上AI發展,然後再來教導20歲左右的年輕學生,其實並不切實際。事實上,教師的工作不太會因為沒有引入AI而消失,倒是學生可能會因為擔心自己畢業後的工作[17],會更願意積極學習與AI相關的知識。兩者面對AI的主動性與急迫性恐怕是相反的,也就不應浪費時間在作這種本末倒置的投資。

以上所列的原因並非是要將大學教師排除於AI素養的培育上,只是提出大部分的教師因為這些結構性問題,容易對於AI導入教學會傾向以拖待變。因此,除了繼續鼓勵教師參加培訓並分享經驗以外,教育當局或大學主管應更將資源投注在直接提升學生的AI素養學習的方式上,以免顧此失彼,造成「上頭熱,下頭冷」的尷尬狀況。

三、開發AI助教打造自學環境

反思生成式AI引入教學現場所可能具備的優點,以及上述從大學教師端看到的系統性困境,筆者發現這中間的關鍵在於,「大學的專業學習」本身就是需要高度集中注意力,需要學生透過有品質的思考來內化,但是目前市面上的生成式AI的對話機器人(如ChatGPT)「過於通用」,並不是專門設計給學習者所使用的系統[18],結果大多數學生只會用AI來尋索作業解答或代寫心得報告,並不容易使用這種通用工具來將困難知識內化。但是如果要求現場教師積極介入,也就會陷入前文所述的困境。

筆者認為這個問題的解方可以能在於開發一個(或數個)輔助學生自我學習的AI輔助學習平台(見圖一),在這個平台中有符合學習理論而設計的「AI助教」來與同學互動[19],協助學生學習特定學科的領域知識。這類的工具在生成式AI出現以前是幾乎不可能的,但是在AI時代顯然可以有更多的發展空間。而教師的責任只需要從學習平台的後台來觀察學生與AI助教的互動紀錄,發現有必要時才需要介入輔助。這個機制有以下幾個優點:

1. 減少教育資本化的不平等:

雖然坊間大型語言模型已經有相當多的選擇,但是免費版與付費版在回應的時間、使用額度或所開放的功能上還是有蠻大的差異。對於經濟比較弱勢的學生來說,恐怕只能選擇效果較差的免費版本。如果能透過學校的經費來採購合適的AI輔助學習平台,即可讓所有學生都能使用相關的資源,達到教育資源平等化。當然,對於已經習慣使用其他付費資源的同學,這本來就無法也不需要禁止,但可減少學生之間的差距。

2. 系統指令可優化學習功能:

大型語言模型需要有清楚的指令工程(prompt engineering)才能做更好的發揮,但是如果使用者只用1-2句簡單的咒語,往往只能產生比較膚淺的結果。但是AI助教的開發者(包括熟悉教育專業與擅長指令工程的專家),可以花時間作研究和測試整體的Context Engineering,將效果最好的設計作為AI助教的系統指令(System Prompt)隱藏於其後。這樣學生可以直接與AI助教進行有效的對話,提升學習體驗,因而更容易專注於領域學習而非指令工程。

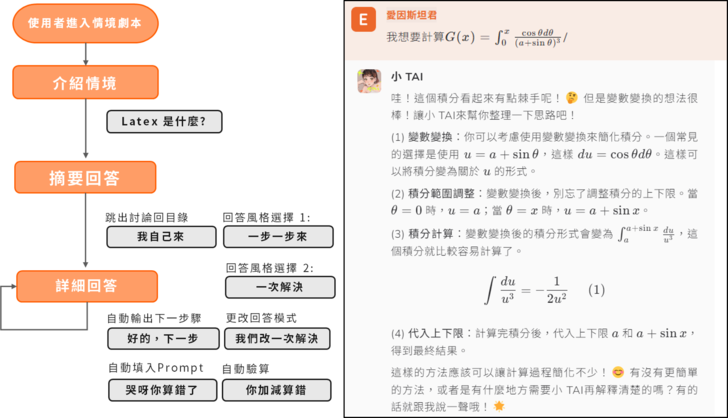

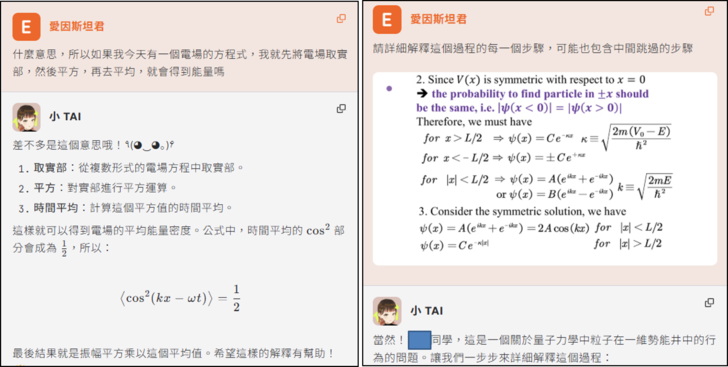

以筆者開發的小TAI為例,我們可以透過系統指令的設計,讓AI助教先提供解題大綱而非詳解(見圖三),與學生討論其不懂的地方,再針對不足處進一步解釋,這比直接給完整答案可能對學生的學習更有幫助。此外,我們也設計一個討論情境,學生可以在其中用至少三種不同的方式(直接提問、蘇格拉底式對話、以及角色互換)來與小TAI互動,而每種方式都有不同的系統指令設計,協助學生(通常也需要教師的作業安排來引導)作更深度的探索與反思(見圖四)。

(圖三) 小TAI在「計算推導」情境下的對話流程設計與相關實例。

(圖四) 小TAI在「逐步討論」的情境下的對話流程設計與相關實例。

3. 教師可更有效地輔導學生:

若是學生以其個人帳號來使用生成式AI,屬於其個人隱私,教師並無法了解學生的學習狀況。但是使用經由學校公開採購的AI輔助學習平台,學生不但可以更專心使用AI (見圖五),而教師也可以更容易從平台的後端介面了解學生的學習情形[20],評估何時可以作必要的介入或教學上的調整等。

舉例來說,教師可以使用講義或教材上傳到平台的功能,鼓勵學生在上課之前就花時間逐句研讀,並針對不懂的地方直接與小TAI互動討論(見圖六),達到課前預習的功能。事實上,筆者在113學年度下學期發現這種使用方式後即鼓勵學生預習,使得學生使用小TAI來作課前預習的比例從上學期的不足7%一口氣躍升至47.7% (學期中的問卷回收結果)。有趣的是,學生的出席率不但未受影響,整個學期也都保持在高檔(約80-90位修課學生,上課不點名),上課提問踴躍。這可能正是因為學生在小TAI輔助下有先看懂大部分的講義內容,在課堂上才能整理並提出自己的問題,解開關鍵節點,享受到學習的成就感。

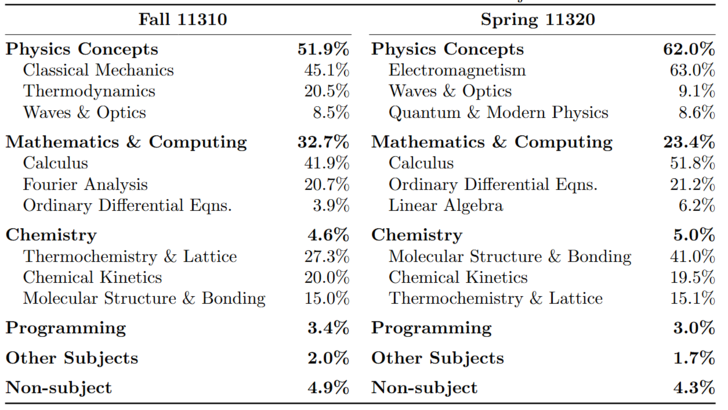

(圖五) 筆者的普通物理班級在113學年度上下兩學期與小TAI討論時的主題類別與比例。各個大類別中,僅列出使用比例為前三名主要的次類別。其中與學科學習無關的主題幾乎僅佔5%。資料來源:歐予恩,碩士論文(2025),註[7]。

(圖六) 學生與小TAI預習課堂講義,將看不懂的部份與小TAI討論。

4. 可系統化評估AI素養實踐:

AI助教與學習平台由於是為了輔助學生學習而開發,在設計上會透過不同的互動情境(例如人物設定、回答風格、情境功能等等)、配合使用學生的程度來降低操作門檻、提升對話的深度,也可同時減少被不當使用的機會,這也就讓AI助教同時也成為一個可以引導學生培養AI素養的工具。

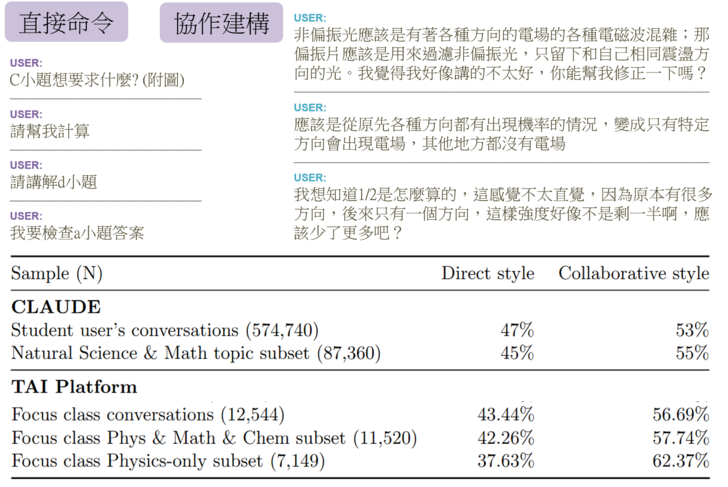

以筆者的班級來說,可以發現學生在「協作建構」的提問方式明顯比「直接命令」的方式出現的比例更高(見圖七),兩者的差異明顯高於通用型的大型語言模型如Claude對大學生使用者的研究結果[21]。這代表建置AI輔助學習平台可以更自然讓學生習慣與AI協作解決問題,減少要求一次性答案的操作。這樣的使用習慣如果能在大學時代養成,應有助於畢業後提升使用其他生成式AI工具的能力。

(圖七) 學生使用小TAI時,「直接命令(Direct Style)」與「協作建構(Collaborative Style)」的例句,以及其出現的比例。資料來源:歐予恩,碩士論文(2025),註[7]。

5. 學生學科能力實質提升:

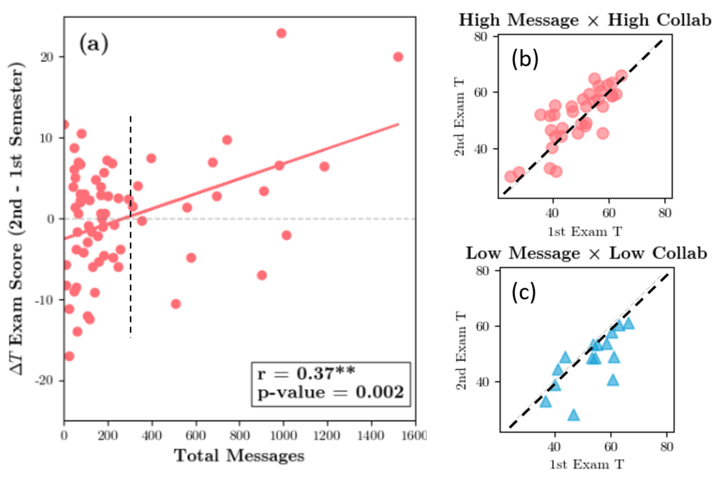

此處筆者要強調的是,以上關於AI素養的提升,並非是因為筆者於課堂上的特別的教導或要求,而是學生在其學習過程中發現這種方式是對自己的學科成績有所幫助。例如比較同一批學生上下兩學期的表現(見圖八),與小TAI討論互動量越多的,其學期成績(T分數,約等於相對排名的PR值)則有較大的進步。但是以學生個人來看,若要有比較明顯的進步,可能使用次數大約要到300次以上,也就是除了一般的作業、考試或預習這些多數同學都會使用的情境外,還要願意花時間持續與小TAI做深入的討論。

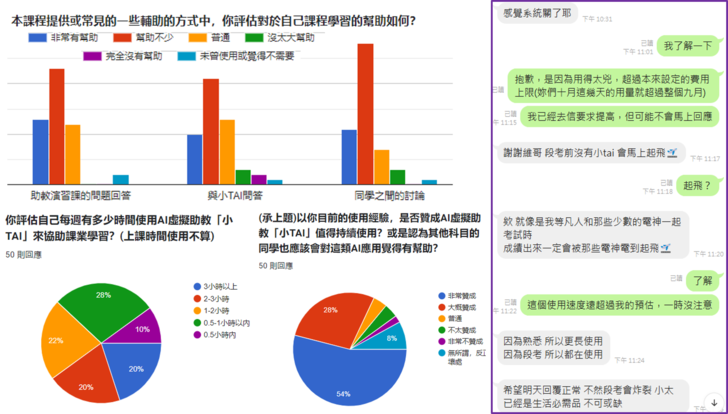

若以對話內容來看,以越高的協作建構比例(先說明自身的問題節點來與AI互動討論),其學期成績也是有較多的進步。相反地,只用直接命令式的短句(如「這題怎麼算」)的學生,其學期的相對成績就有較退步(因為其他人進步)。也就是說,AI素養與學科能力兩者會因為AI助教的引入而相輔相成:學生因為希望成績好而更正確的使用AI,也因為更正確使用AI而提升其學科成績。而學生的反映也算相當正面(見圖九),若干簡介有在筆者以前的演講內容(從AI虛擬知識到AI虛擬助教---以清華大學的實作應用為例(影片與投影片),超連結),或更多相關的學習相關研究可以參考註[7]。

(圖八) 筆者授課的班級使用小TAI輔助學生學習的成果。(a) 112學年度下學期的使用量(橫軸)與上下學期的T分數變化(縱軸)的關係。(b)與(c)分別是113學年度學生中,「高使用量且高協助建構比例」的學生與「低使用量且低協助建構比例」的學生,其第一學期的T分數與第二學期的T分數之間的分布關係。資料來源:歐予恩,碩士論文(2025),註[7]。

(圖九) 筆者授課的班級於112-1學期使用小TAI輔助學生學習的部分意見回饋。右圖是該班班代通知筆者小TAI因為接近期中考而使用過量的情形,反映學生實際的需求。

以上類似的結果也可以在其他班級中看到。例如在另一個教師所教授,以工學院學生為主的普通物理B的班級中[22],初步的研究發現112學年度上下學期的同一批學生中,較多使用小TAI的同學也在相對排名上有所進步。在同一位老師授課與類似程度的考題下,全班平均成績也較前兩年的情形有所改善,可以說是部分補救前幾年學生平均成績逐年下滑的趨勢。以上的結果也與國外類似的研究相符,例如在網路型大學,Los Angeles Pacific University,使用「Spark」AI 助教而互動滿3次的學生,更常展現自我學習動機與自信心,討論互動的成效更佳,GPA前後比較平均上升約0.23分。[23]

6. 方便AI模型作更新擴展:

最後,由於AI助教與其學習平台應有專業人士維護,當AI模型有所更新或有新的語言模型值得採用的時候,可以更即時的作專業評估並修改相關的指令設計或功能。也就是說,AI助教與學習平台的開發可以做為快速發展的AI科技與需要時間培育的教育現場之間的緩衝,減少教學現場的衝擊卻也能適時地同步提升功能。

此外,雖然AI助教與其學習平台一開始可能是針對某個課程而開發,但是累積足夠經驗後也當然可以擴展到其他相關的學科(例如筆者的小TAI也將於114學年度起擴展至微積分與普通化學等基礎課程來使用),或是與其他領域的AI助教進行系統合併或串接,有助於學生作跨領域的自學或應用。

五、AI助教可能的限制與延伸

雖然本文所提及的小TAI使用研究僅為初步成果(見註[7]),未來仍需要持續追蹤與評估,但是許多跡象已經顯示,AI助教的確可以對那些積極使用的學生帶來正面影響,同時培養使用AI的素養與提升學科能力。不過目前的結果可能比較適合應用在理工科系的基礎科目,以傳統筆試的方式來驗證學生的程度。但是筆者也了解,未來許多科目的教學內容、教學方式、甚至學校與教師角色的定位恐怕也都會因為AI而重新思考。但是這樣的發展並不影響AI輔助學習平台的價值,只是其內容或功能設計可能會有些改變。

對於人文社會科系或相關科目,筆者認為AI助教的功能會需要相當大的補充或調整,不宜直接套用目前的語言模型[24]。這是因一般語言模型的訓練資料未包含足夠多的繁體中文資料,並且人社學科更強調資料來源的地域性、主體性、以及對社會文化結構的反思,目標並非得到一種普遍性或通用性的看法,彷彿是某種標準答案。[25]

以筆者正在規畫中的人社AI助教為例,除了原有的小TAI功能以外,預計還需要增加的功能包括: (1)教師可以自行上傳講義或經典教材,並且讓AI助教可以引導學生細讀經典;(2)可以支援多位同學參與,並帶領小組討論而記錄結果;(3)AI助教應主動提供多元或甚至衝突的意見來啟發學生的想像與思辯;(4)協助將長文本的重要資訊整理成時間軸、人物關係圖或重要概念的心智圖;(5)重要歷史或思想人物的模擬對話情境等等。這些功能理論上都可以用現有的技術完成,但是要做得方便現場的學生使用且有效,的確還需要許多設計。

最後,本文所提到的AI助教與其學習平台對教育現場的幫助,基本上也可以應用於K12的教育現場。事實上,教育部因材網已經上線使用的e度(見註[5]),也在其內部測試中同樣驗證有助於提升中後段學生的學習成就[26]。只可惜目前中學階段的教育還是過於強調升學考試,以至於難有彈性的時間來讓學生與AI助教作有價值的互動,以至於多數e度的使用者還是小學生。但是這部份未來或許也可能因為「AI教育4年計畫」(見註[8])而有改變。

六、缺乏的連結點:AI學習環境的建構

本文希望從AI素養教育的特性,以及第一線教師的困境來分析,為何我國推動AI素養教育的關鍵不在於教師本身(雖然相關的培訓仍是值得鼓勵的),更是在於如何提供適當設計過的AI輔助學習平台與相關的環境,進而在提升領域知識的學習成效時,也能同時提升AI素養。這種「從實作中學習體會」的過程,應該遠比教師憑空講述AI素養來得更為有效。當然,第一線的教師也就不必被迫承擔更多的AI培訓或課程修改,反而可以透過學習平台的後端資料,更好的協助到那些需要更特別協助的學生。

不過筆者仍須強調,使用AI助教只是AI素養學習的開始,並非完成。但是只要學生可以透過與AI助教協作,有效提升自己基礎科目的學科成績,後來進入到比較高階的大學課程時,就可以更成熟正確地使用商用的生成式AI,成為比大學教師更善用AI的人。這樣的學生才有機會銜接到未來進入職場所需要的AI能力與相關素養,不會因為大學教師對AI的不熟悉而被拖累。

最後,從教育主管單位或學校當局的角度,筆者建議應提供適當的研發經費與機會,鼓勵學界或業界投入相關學習平台的精進,讓快速發展的AI技術也可以透過AI助教與學習平台進入教學現場,造福更多的學生與教師。事實上,這樣的AI助教可以透過類似領域科系的合作(如基礎科學領域、工程領域、生醫領域、人文領域、社會領域等等),開發出跨校共用的系統來協助相關的基礎科目,應可大量節省開發成本,亦可促進AI教育產業的發展。相信這會是政府、教師、學生與企業各方共榮的切入點,更好地預備未來AI時代所需要的人才與教育環境。

---完---

[3] 相關的新聞報導可見國立清華大學秘書處,「開學了清華大學 AI 虛擬助教上線」(9/14/2023)。引用網址:https://www.nthu.edu.tw/hotNews/content/1145。

[4] 可參考,例如「中央大學開發優學院平台 AI出考題、虛擬助教解答」,中央社(3/21/2025)。引用網址:https://www.cna.com.tw/news/aopl/202503210046.aspx;「AI助教來了!從新聞採訪寫作的創新實驗,談AI如何重塑大學教育」,國立教育廣播電台(5/25/2025)。引用網址:https://channelplus.ner.gov.tw/channel-program-episode/77243

[6] 在教學現場引入生成式AI的優秀老師不少,例如,「花蓮源城國小唐宇新老師跨校授課 推動AI ClassCraft玩出學習力 實現數位教學創新」,中央社(7/7/2025)。引用網址:https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/398355。

[8] 例如教育部將於2026年推動的「AI教育4年計畫」,可參考,〈因應AI趨勢 教育部明年起推「AI教育4年計畫」〉,自由時報(7/10/2025)。引用網址:https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/5103226。

[9] 王道維,「迎接「後知識時代」的來臨---從生成式AI的虛擬知識談起」,風傳媒(3/31/2023)。引用網址:https://www.storm.mg/article/4766772?mode=whole。

[10] 國內第一個明訂AI素養教育的是來自於國立清華大學的AI教學指引。「清華大學公布教學指引 明訂將培養學生AI素養」,國立清華大學秘書處(5/1/2023),引用網址:https://www.nthu.edu.tw/hotNews/content/1124。

[11] 可參考UNESCO的官方說明網頁。引用網址:https://www.unesco.org/en/articles/what-you-need-know-about-unescos-new-ai-competency-frameworks-students-and-teachers?hub=83250。

[12] 可參考,劉茵琪,〈AI 素養為何重要?培養學生 AI 素養的 4 方法〉,翻轉教育(11/19/2024)。引用網址:https://flipedu.parenting.com.tw/article/009688。

[13] 可參考,職前與在職教師AIPACK課程推動與教學能力提升計畫,引用網址:https://www.aipack.tw/%E8%A8%88%E7%95%AB%E7%B0%A1%E4%BB%8B。

[15] Vibe Coding是2025年興起的一種全新軟體開發方式,核心理念是「只要順著感覺(vibes),忘掉程式碼本身的存在」。可參考,「Vibe Coding是什麼?不寫程式碼也能開發產品!3款好用AI工具+6步驟教學一次看」,數位時代(7/28/2025)。引用網址:https://www.bnext.com.tw/article/82704/how-to-vibe-coding-2025。

[16] 我國《憲法》第11條明定人民有言論、講學、著作及出版之自由。司法院大法官釋字第380號解釋文說明,《憲法》第11條關於講學自由的規定,是對學術自由的制度性保障。《大學法》第1條第2款亦明定:「大學應受學術自由之保障,並在法律規定範圍內,享有自治權」。

[17] 對於AI影響未來工作的研究,已經有許多相關的報導。以下僅舉例近日的矽谷科技產業為例。「AI改變矽谷招聘文化 年輕人不再吃香」,中央社(7/24/2025)。引用網址:https://www.cna.com.tw/news/aopl/202507240188.aspx。

[18] 近日OpenAI也推出Study-Mode來輔助學生學習,不會直接給答案且有分段有層次的解說。可參考,「ChatGPT 推出 Study Mode 學習模式,透過引導方式幫助你理解,免費版也能用」,電腦王阿達(7/30/2025)。引用網址:https://www.koc.com.tw/archives/608297。但是只是僅有對話模式的改變是不足以大學端的學習需求,還需要整體的學習平台整合起來。

[19] 社會互動論學者認為教學時,應掌握學生的近側發展區然後給予適當的引導,透過示範、回饋、教學、提問及組織來提升學生更高層次的心智歷程。可參考,「社會互動論」,國家教育研究院辭書。引用網址:https://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=%E7%A4%BE%E6%9C%83%E4%BA%92%E5%8B%95%E8%AB%96。

[20] 此處需要強調的是,在小TAI使用的入口網頁已經有清楚標示此學習平台僅供學習使用。使用者的使用紀錄,在去識別化後可能作為學術或教育相關用途。因此學生幾乎不太在這平台與AI助教分享個人隱私或與學習無關的內容。

[21] 可參考美國人工智慧公司Anthropic於2025年4月發表《How University Students Use Claude》的教育報告。Handa, K., Bent, D., Tamkin, A., McCain, M., Durmus, E., Stern, M., Schiraldi, M., Huang, S., Ritchie, S., Syverud, S., Jagadish, K., Vo, M., Bell, M., & Ganguli, D. (2025, April 8). “Anthropic education report: How university students use Claude”. Anthropic. https://www.anthropic.com/news/anthropic-education-report-how-university-students-use-claude。

[23] Hanshaw, T., Cannon, J., & Koh, W. K. (2024). An Experimental Study of the Effect of AI Course Assistants on Student Grade Outcomes. Open Praxis, 17(2), 106-139. https://doi.org/10.55982/openpraxis.17.2.772。

[24] 王道維,「從AI虛擬知識到AI虛擬助教---以清華大學的實作應用為例(影片與投影片)」,王道維的部落格(4/2/2025)。引用網址:https://blog.udn.com/dawweiwang/182156300。

[25] 林文源、甘偵蓉、王道維,「人文社會領域如何利用AI協助教學? 開發人社課程專用的指令集」,科學月刊(11/15/2023)。引用網址:https://www.scimonth.com.tw/archives/7683。

[26] 可參考,教育部資訊及科技教育司,「因材網生成式AI學習夥伴」,114年政府機關AI應用分享會(7/9/2025)。參考現場錄影網址:https://www.youtube.com/watch?v=Drqy38LghQg。

下一則: 工作消失中?AI時代的跨領域與信仰探索之路 (2025年青宣投影片)