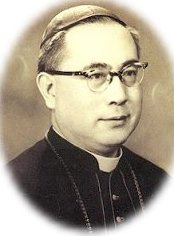

于斌樞機主教乃是我父親的好友和長輩,在1955年由於他的一封信函讓當時的 教育部 長張其昀特別准許我參加了最後的一屆

高中畢業留學生獎學金考試。所以在倫理上講他算是我生命中的一大恩人。但是也因此在美國紐約能有一段時間和他朝夕相處問道於賢的機會,而且認識了許多于 斌樞機主教身旁的一些文人雅士,有的甚至變成了我的老師和朋友。同時也向他們學習了一些問學和做人的道理。其中包括與他友誼關係深厚的 「天主教三君子」或稱「天主教三騎士」。他們是吳經熊,薛光前,和潘朝英。雖然他們來自不同的省藉和文化背景,然而因為都是虔誠的天主教徒,所以對於身為天主教總主教的于斌都有一種深厚的宗教感情。

于斌總主教也成為他們的精神領袖,這種亦師亦友的關係至死不渝。其中尤以薛光前博士對於中華民國在國際外交上的貢獻令人敬佩和感觸良深。原來他在大陸解放之後於1949年赴美講學任教於紐約聖若望大學並於1958年成立亞洲學院並自兼主任。短期之內便成為美國師資陣容堅強的漢學研究中心。然而最難得的是他支持中華民國堅定不移的反共精神,經常在美巡迴演講宣掦臺灣的民主制度和經濟成果。每次回臺都會晉謁蔣中正總統報告國際情勢並提供建言。1971年5月經由聖若望大學校長卡希爾及薛光前的推薦頒予博士學位給蔣中正總統,但是由於蔣總統公務繁忙無法赴美親領乃改由該校校長及薛光前専誠組團赴台在陽明山中山樓隆重舉行頒授典禮。後來據薛光前告訴我此乃蔣中正總統畢生接受的唯一一頂榮譽博士學位。頒授那天蔣中正總統笑容滿面神情至為愉快。

1973年9月紐約聖若望大學的中山堂大樓正式啟用,這是薛光前教授奔走多年呼籲各界捐款建立在聖若望大學校園內頗有東方色彩的紀念大樓,它不但是蔣中正總統親自 撰文奠基而且也以個人名義捐贈二十五萬美元以襄盛舉。樓內建有孫中 山先生及孔子座像和 象徵中國文化的「禮 運 大 同 篇 」石雕。另外有藏書十萬冊提供硏究東方 文化之 用 。

民國五十年八月中華民國政府召開第二次陽明山座談會,薛光前聯同來自美國的代表吳經熊,程其保,顧毓琇等建議政府成立中國文化學院,是為今日中國文化大學之開端。所以在七十年代我在文化擔任圖書館館長他返國訪問時,創辦人必在華岡設簡餐招待並令我作陪。他也以曾為中國文化學院的催生稍盡綿薄而自豪。其實早在六十年初我寓居紐約前妻羅樂蘭女士在聖若望大學攻讀生物顾士時,我即經常去薛光前的辦公室陪他閒話家常談古道今。所以可以說是很熟悉的朋友。

由於他的反共立場堅定和處處維護中華民國,所以蔣中正總統每每勸他加入中國國民黨但他都婉言回以:自己在南洋中學十六歲讀中學時即已加入中國國 民黨而且一直従事黨務工作。目前雖未歸隊然而以國際形勢來看以在野之身更能有揮灑 空間為政府効力,他舉于斌主教,胡適博士及林語堂等為例均非中國國民黨黨員,此更表明了他一生淡泊名利為國為民服務的高尚情操。

我識潘朝英始於一 九 六零年代的紐約中美聯誼會,那時他常在于斌樞機主教左右走動,他不但學識淵博而且談話風趣又幽默,常常引得哄堂大笑而總主教也很開心。他在抗戰時期就追隨于斌,曾任于斌的私人秘書和南京天主教「益世報」的社長。他 早年畢業於輔仁大學後來留學 美國獲天主教大學及喬治城大學政治經濟博士學位。由於他原藉廣東順德,復經于斌主教的推薦得以當選國大代表及僑選立法委員之職。政府遷台後他即定居紐約協助于斌創辦「中美聯誼會」及幫助于主教結交廣東華僑傳道作翻譯。除此之外他又聯同當時也在西東大學任教的吳經熊和薛光前博士共同成立了「亞東學院」並擔任首任院長,後來他因為仍有中華民國立法委員的職務必須赴台開會無法兼顧而去職。由於他專精政治外交所以在立法院經常批評外交部的駐外代表,質詢內容擲地有聲是一位典型的大砲委員。

至於吳經熊博士是我當年在西東大學的授業師,是中國大陸淪共後少數流亡紐約的民主智識份子,那時他巳是名滿天下的法學權威,當代哲學和文學界的泰斗,早年在美國密西根大學以二十三歲的少年取得法學博士學位,並且以流暢的法學造詣和當時的美國最高法院首席大法官八十高䶖的赫姆司書信論學並且結為好友。但是他最為人稱道的乃是他在抗戰時期和蔣中正委員長平起平坐共同迻譯聖經的歷史。同時更以他在學術界的崇高地位配合于斌總主教的宗教地位奔走於芃地岡與中華民國的建交談判上,終於獲得教廷的認可,而吳經熊也於1946年被中華民國政府任命為駐教廷的首任公使。吳老師謙和仁恕晚年回歸臺灣任總統府資政兼中國文化大學名譽校長。我任文化大學訓導長時因同住陽明山區,所以常去請安並陪用師母吳文英準備的下午茶。並曾即席揮毫書條幅贈我留念,文云:(風雨生信心 歲寒知松柏 。國強賢弟屬 德生 )。按德生乃吳經熊老師之號。

限會員,要發表迴響,請先登入