*

晚清甕形壺上汪琨題草書銘文與任淦庭銘文之比較

圖文:陳宗嶽

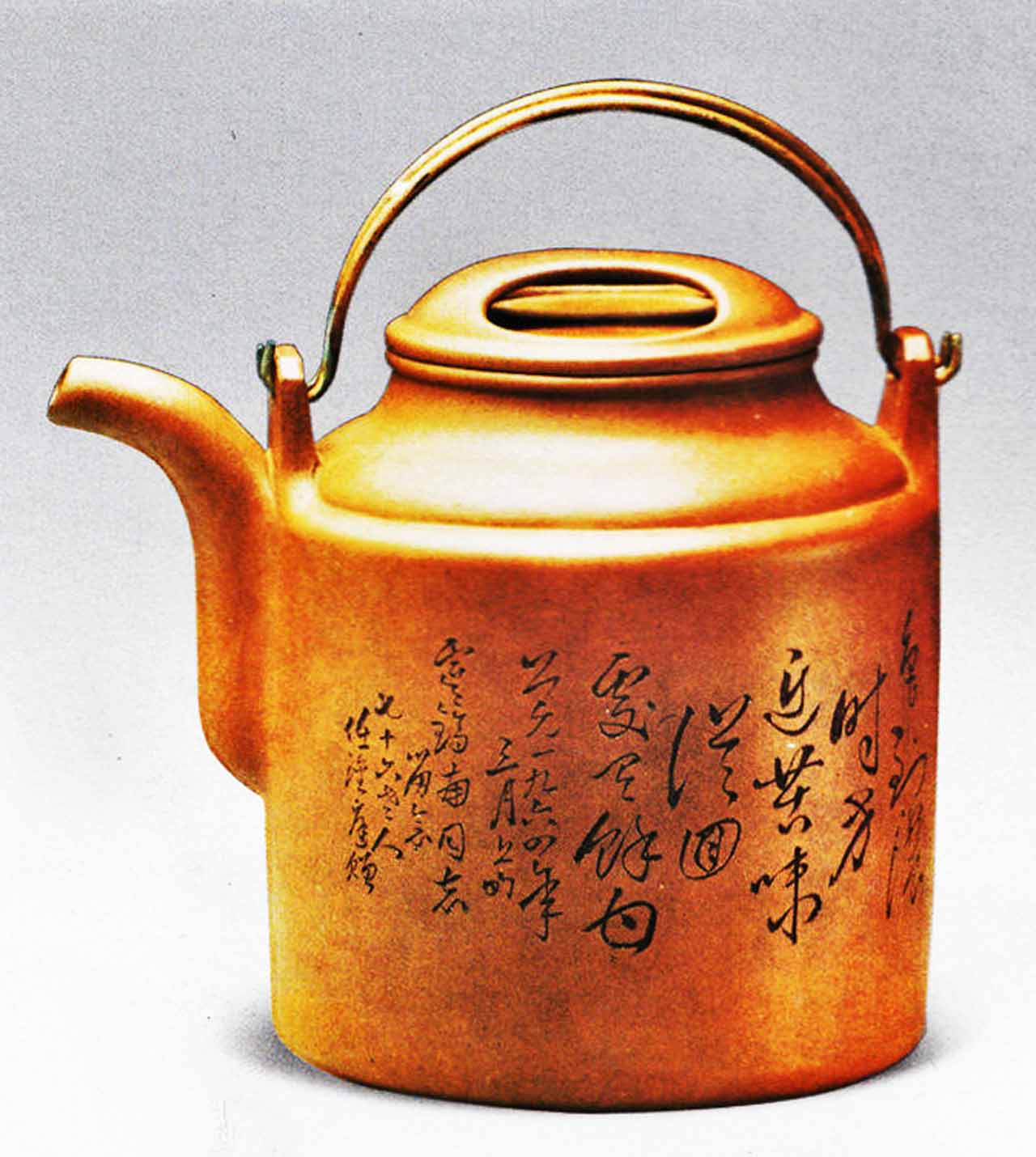

這把汪琨題紫砂甕形壺,上刻草書「色到濃時方近苦,味從回處有餘甘。汪錕題」

這類的銘文多半出現在晚清至民國的抗戰之前。

經遍查紫砂相關記載只發現一件類似銘文:

汪錕包錫琴式壺:『撐腸千卷,睡足一甌,壺公之流與盧仝之儔與。汪錕題銘』。

依據此記載,從「包錫」的壺式來判斷,這把琴式壺應是晚清1850年至1890年間刻錫包壺名家朱石梅年代的作品。

審視相關背景,一位活躍在晚清至民國年間的海上畫派汪錕,最為符合,因此暫且斷定就是這位海上畫派畫家汪錕刻的銘文。至於製壺的年代,同時參酌土質、壺形,則評定在晚清末、民國初的1900年前後。

汪琨(1877-1946),字仲山,江西婺源人,自幼善弄筆墨,每見古今名人真跡,輒刻意摹仿,款識圖章亦勾出,善畫山水,又工花卉,並能人物,居上海,為近代海派重要畫家之一。海上畫壇的山水畫以四王一路為盛行,而其中功力出眾,幾可亂真的高手僅吳琴木、汪琨、張石園三人而已。又近取吳石仙畫法,好作煙雨山水,濕筆濃墨,淋漓盡致,聞名於時。其傳世作品至今仍不下千件,以山水為大宗,喜為青綠,工整神秀,為世所寶。

2016年3月19日下午,特別用這把壺泡茶,事先煮過三次淨壺,沖泡時發現:泡出的茶水滋味與其他壺不同,比較溫潤柔和,值得玩味,預計下週再以不同壺來比較。

另找出一把缶碩(任淦庭)刻、王寅春作的牛蓋洋桶壺上有同樣的銘文字體,屬於1940年庚辰年抗戰時期艱苦年代的作品,足資比較!

書法研究者張梅駒老師評論這兩把壺上的相同草書銘文:汪錕的草書刻到如此,相當不錯!落款楷書也好!難能可貴。但是,牛蓋洋桶壺上的字更棒!刀法俐落,字形結構優美。我因此得出~宜興紫砂建廠七老之一的刻壺名家任淦庭先生,確實名不虛傳。

另一把廣被各種紫砂圖錄轉載的牛蓋洋桶壺,與這把牛蓋洋桶壺上有著相同的任淦庭銘文,特列出做比較。

牛蓋洋桶壺高150mm寬160mm

壺底印款:袁順

銘文:色到濃時方近若 味從回處有餘甘

落款為: 西元一九六四年三月上旬□鎬南同志留念 七十六老人任淦庭贈

任淦庭(1889―1968年)又名幹庭,字缶碩,號石溪漱石,別號聾人左民現代七大紫砂藝人之一,傑出的紫砂陶刻工藝家他左右手都能作畫刻字,刀法樸拙遒勁,裝飾風格典雅。