對生態、愛鳥人士來說,每一年黑面琵鷺來台避冬都是大消息,我曾經跟著幾位老大哥前往尋訪,政府甚至在七股溼地設置了黑面琵鷺保護區 (被併入為台江國家公園),以保護這些瀕危的飯匙鳥。觀察候鳥多年的愛鳥前輩告訴我,從候鳥抵台、離台的時間,你可以意識到氣候變遷、全球暖化的劇烈影響。

氣候變遷所帶來的影響相當複雜──遷徙時間、繁殖率、棲息地變化與疾病傳播、與他者生物搶地盤、甚至是搶食。動物會滅絕不是沒有理由的。如果我們只談動物,那麼植物呢?

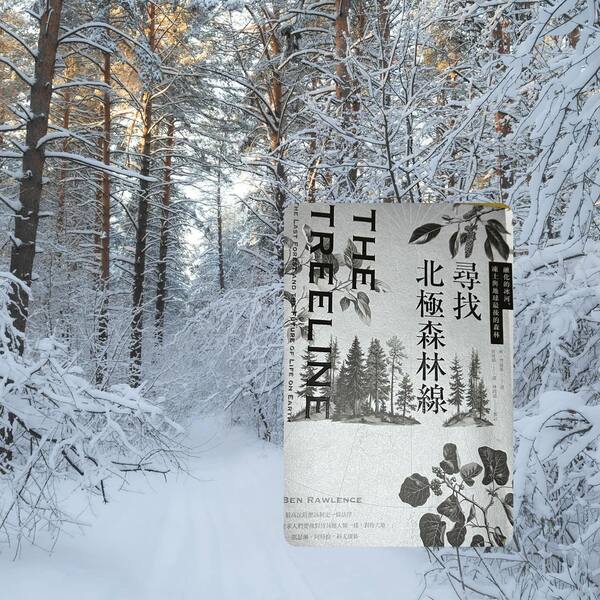

閱讀 2025 年 4 月份行路出版班.勞倫斯 Ben Rawlence 著述《尋找北極森林線》。身為採訪記者的班勞倫斯,這是他在台出版的第一本書,文筆優美與調查書寫之寫實,讓我期待他另外幾本大作也能在台灣出版。儘管我隱約感覺《尋找北極森林線》在台灣不是好賣的書,也不是易讀的書,但其中議題卻值得重視。

為了深入理解地球暖化、氣候變遷的影響,勞倫斯深入蘇格蘭、挪威、阿拉斯加及俄國等地,一言以蔽之,就是我們熟知的北極圈。那兒有冰雪、寒帶植物以及永凍層,還有在極地生活的人們,包含現代都市人、以及原住民族群。是一本以植物觀察為出發點,探討氣候變遷、人文與史地的書籍。

勞倫斯去到加拿大與當地人閒談時,談到氣候變異導致林相的變化,當地人只是笑著回應:「我們都不會有事的,我們會適應。」幾年前我曾經讀過一篇深入報導,在北極圈生活的人們,因為氣候變遷導致生計出現影響,一部分人搬遷到都市一代過著慘澹的生活,另一部分人則是留在原始地,等著時間遺忘。與其說是適應,倒不如說是認命。我們無法想像在都市成長的人,如何能在荒漠森林中生存,反之亦然,許多處於北極圈的人口,也勢必在都市生活水土不服。氣候變遷影響的不只是動物與植物,而是我們人族。

遲子建的經典名作《額爾古納河右岸》就是講述住居北緯 45 度以上的鄂溫克族小說,世居寒帶以狩獵、畜養牲畜及馴鹿營生的鄂溫克人,在上一個時代因政治與文化因素被趕出山林,而在這個時代的鄂溫克人勢必也將因為氣候變遷而放棄狩獵、畜牧的營生管道。 BTW 鄂溫克人是仍存在的少數民族,分布於俄羅斯、中國東北、蒙古與烏克蘭等地

在文章最末,我想引用書中採訪激進生態學家伊恩‧拉普爾 Ian Rappel 的一段話:「從生物多樣性與生物圈的角度來看──人類世沒有甚麼問題;有問題的是......人類世現在運作的方式。」

每次看美國的動作電影,偶爾會有一列火車、電氣快車因遭遇斷軌、煞車失靈,要掉入湖中、撞擊地面的情節。《不可能的任務:致命清算》就有。彷彿就是氣候變遷與生態破壞的寫照啊。前兩節車廂失重落下,如果還來得及停損,就可以保住全車人的性命,隨著一節一節火車逐漸掉下去,重力就會拖動後續的幾列車廂,慢慢地把整台列車拖進地獄。這個問題是,人類所帶來的影響是否已經過了『不可逆』(無法逆轉) 的時期?

所以你可以理解,為什麼《尋找北極森林線》是一本值得重視的書。

限會員,要發表迴響,請先登入