哲學家羅素在《幸福哲學》開宗明義地寫道:不快樂的源頭有三,自卑、自大與自戀。二十年前,社群媒體還不如今日發達之前,人們活得尚且知足也自知。二十年後,社群媒體逐漸成為人們生活不可或缺的因素之後,『比較之心』放大了人們自卑、自大及自戀的心理,人心內耗也更嚴重。

內耗其來有自,大部分與富裕、充實的生活無關,會因一些細瑣雜事、他人言語,以及共情而導致心理耗損,甚至是發自內在意識、自我否定、衝突的糾結感。這與社會學家凱斯所提出的《萎靡與心盛》的萎靡切合相關,包含社交疼痛、感覺陷阱與自我認知不足,都會導致過度內耗的情緒坑洞。不幸的是,我們幾乎無法避免內耗,唯有從心上去修行,把自己拉出巢臼,扶自己一把。

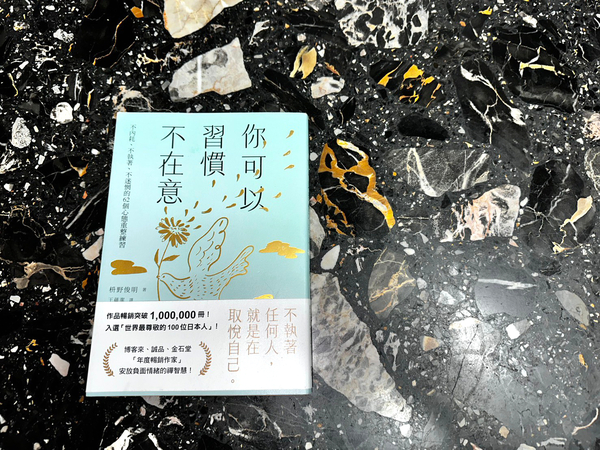

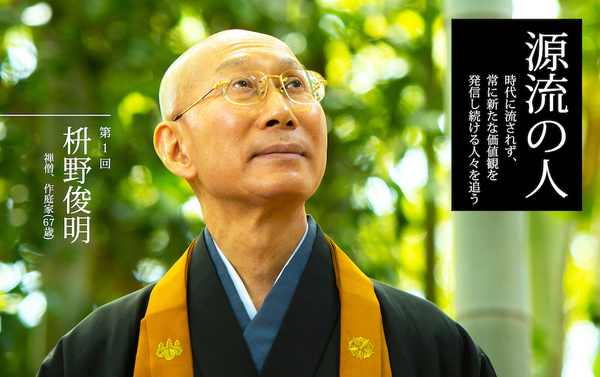

在今年四月份由平安文化出版了枡野俊明《你可以習慣不在意:不內耗、不執著、不迷惘的62個心態重整練習》,作者是曹洞宗德雄山建功寺住持,也是知名的庭園設計師。

住持在台灣出版了不少撫慰人心的小品文風格的書籍,不同於心理學家或是社會學家,枡野俊明是修行多年的僧人,他的書中強調作法與實務,而不側重於心理學研究,好讀也非常好理解。我會將之視為他觀察人間世多年的心得與洞察。

書中分為七個章節,分別有著不同的目標:放下煩惱執念,活在當下,不為他人而活,建立正向關係,整理思緒與情緒,找到舒適的自己與培養正面的精神狀態──在當下、自我檢視並檢視與他人的互動關係。住持教你如何跟自己相處,以及跟他人相處──這就是內耗的源頭。以下檢錄兩篇提供參考:

喫茶去

在禪門公案裡有一則《喫茶去》,唐朝趙州禪師面對來客,都會先安排一個喝茶局,透過喝茶轉換對方僵化、專注而不自知的思維,從而讓想法暫時從窒礙中紓解開來。適當的放空、轉換有助於提升思考能力,更能審視自己的盲點。活在西元 800 年的唐朝禪師的方法論,在一千多年之後的腦部 MRI 獲得科學的解答。

喫茶是一個方法,事實上,很多人都用了相似的放空方式讓自己跳脫開來。譬如長時間的散步、跑步或是運動,只要跳脫當下專注於僵局的思維,讓自己有空檔沉澱,都可以獲得不一樣的洞察目光。跳脫既有思維,不專注當下反而更有餘力去處理當下,當你專注於 A 的時候,意識只有『你→A』,放空了讓自己有閒暇時間休憩、整理自己,就能用『你→B→A』,用第三角度去審視僵局。這也就是所謂的宇宙視角,在禪宗或是斯多噶哲學中都曾提過。

露堂堂

世界上沒有兩個人的價值觀、習慣與興趣一模一樣,所以在人際關係上須秉持尊重,卻不應該有過度的期待。住持教導我們「接受對方原來的樣子」,透過碰面後找尋對方的長處與優點,從而去認識。

露堂堂是一句禪語,謂容貌之盛,即指全體明白顯現。提醒我們不必偽裝,要用自己真實的樣子與他人相處。縱使相處起來並不如預期,也要尊重對方與你的差異。幾年前網路興起之時,人們透過 MSN (不要說你不知道) 彼此認識與溝通,當時最常掛於嘴邊的話就是「你跟網路上看起來不像」、「你跟我想像的不一樣」。人們對外貌、相處習慣會有一些想像上的落差,無奈的是,人們往往會為了彌補那些落差而矯揉造作。

網路一回事,理念上的針鋒相對就是另一回事。人們越來越不能接受,在理念上站在對立面的人,慣於用黑白的方式辨認彼此的不同,而失去了找到彼此契合的共同點。特別是在政治上尤其如此。

《你可以習慣不在意》書中是 62 則人生智慧,甚至更多,因為枡野住持常會在單一篇納入二到三個觀點。乍看之下是心靈雞湯,其實是一杓又一杓的沁涼活水,在合宜之時可以醒腦,而在平日則能持之以修行。

去年年底,強納森.海德特出版《失控的焦慮世代:手機餵養的世代,如何面對心理疾病的瘟疫》一書,在在點出了現代人的心理問題,那不只是幼兒、青少年,連成熟的我們也是,難以逃脫的心理困境將會持續地影響我們,更甚至是下一代、下下一代。

某些時刻,我是搭在捷運上閱讀著枡野住持的書籍,從第一則『結果自然成』到最後一則『日日新又日新』,偶爾你會深吸一口氣沉溺其中,偶爾會有一份自下背部爬上肩膀的酥麻感,有些打動你的言語不一定是新穎的見識、更多是仿如老生常談的『道理我都懂』,但如同修行之人的持戒法則──你必須反覆地擦拭心中的那面玻璃,才能映照出鏡前那個人的真實模樣。

限會員,要發表迴響,請先登入