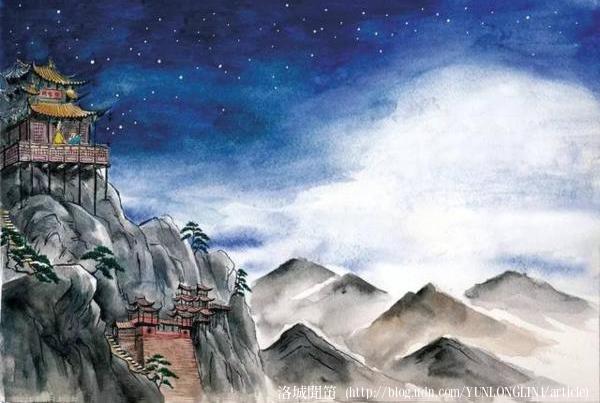

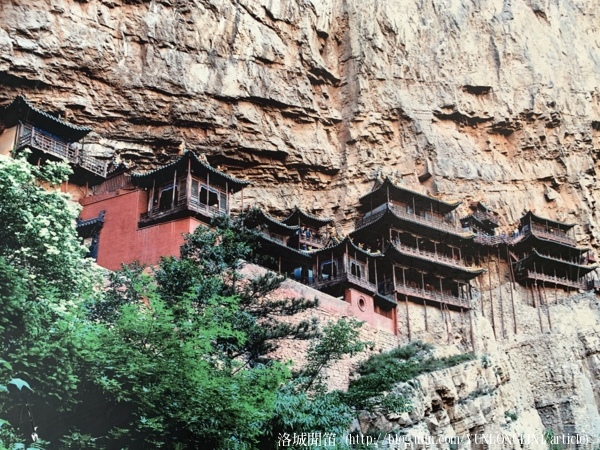

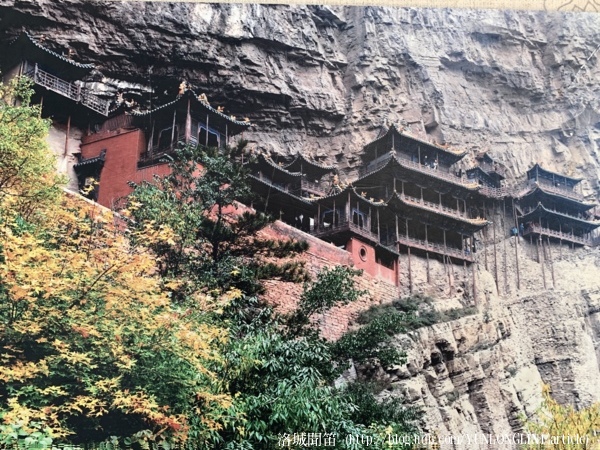

遙望峭壁間,有寺懸空。

凌空危掛鬼斧工。

神樓朱閣傍崖棲,嘆為仙宮。

攀梯跨飛棧,剔透玲瓏。

足底懸崖恐欲崩。

俯瞰金龍峽水流,騰雲皈夢。

-佚名.浪淘沙.遊恆山懸空寺

這是一闕傳唱千載的詞,生動地刻劃了一座懸掛在北岳恆山翠屏峰懸崖峭壁間的木造古寺,以巧奪之天工,嵌入嶙峋高岩中,卻緊扣密合;歷盡風雪寒暑,而䇄立如初。上承危崖,下瞰深淵,高懸入壁,氣勢萬千,猶勝蜃樓出於海市,它,正是大名鼎鼎的懸空寺。有詩為證:

誰鑿高山石,

凌虛構梵宮。

蜃樓疑海上,

鳥道沒雲中。

-明.王湛初.游懸空寺

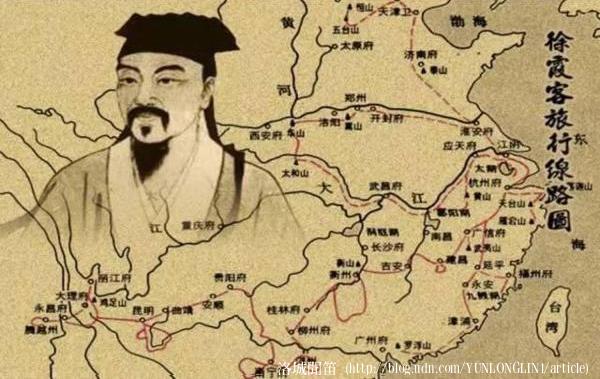

磁峽,指的就是金龍峽,因沿該峽谷以南幾十里的地方曾經是遍地瓷窑而得名,古名瓷峽。出了渾源縣城,南行約4公里,便進入此谷。峽谷幽深,夾在天峰嶺和翠屏峰之間,約長1500米。從北至南,分為金龍口、石門峪口、和磁窑口三段。金龍口峭壁豎起,如刀砍斧劈,直上青天。而青天一線,最窄處不過十米,頗有「一夫當關,萬夫莫開」之勢。谷內高崖如城,萬仞矗立;綠色植被,橫向排列其中,層次分明,渾然天成,猶如「翠屏」。懸空寺高掛於翠屏之上,每當下雨時節,雨水自懸崖上如瀑布般傾瀉而下,中遇氣流,化成水氣,往上飛騰,一時雲霧繚繞,山嵐縹渺,氣象萬千。煙雨濛濛之中仰望雲端之古寺,忽隱忽現,宛如仙宮,正是「飛閣丹崖上,白雲幾度封」的意境。唐峪河流經其下,雙峰陡束,一水中流,清澈蜿蜒,澗底水瀉,更是詩趣橫生,美不勝收。明代大旅行家徐霞客曾經溯水至此而贊不絶口:「曲折上下,倶成窈窕。伊闕雙峰,武夷九曲,俱不足比擬也」。同朝趙克明也曾寫「磁峽烟雨」一首七言律詩,以況此景之漫妙:

晚雲飄渺隔平川,

峽口嵐風遠近連。

樹合曉烟迷秀麗,

花迎暮雨鬥芳妍,

懸空寺隱寒流外,

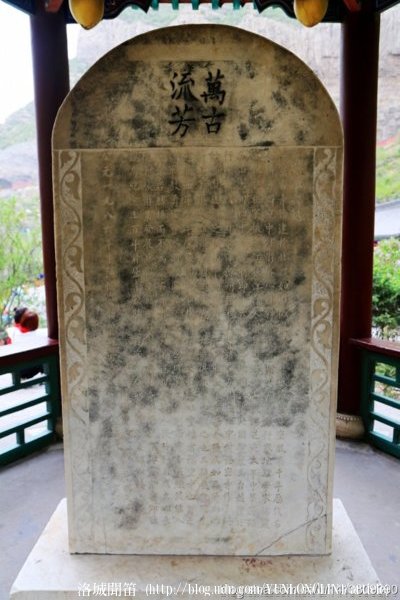

壯觀碑封碧草邊。

黛色明朝收拾去,

滿山飛翠接青天。

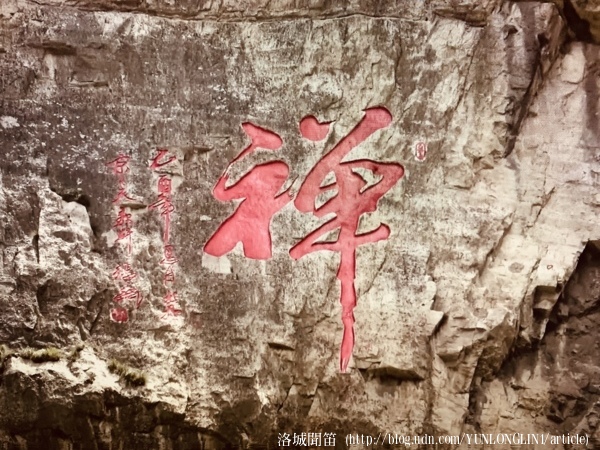

懸空寺的建築都集中在一個凹進的龐大崖龕裏,每逢暴雨傾盆,雨水從寺頂上方突出的岩石上飛流直下,瀉入谷底,給這瓊樓仙閣掛上了一排排晶瑩的水簾,蔚為奇觀,好似蒙了一層薄紗,更教人有一種可望而不可即的感覺。近代張劍揚先生曾有詩詠此奇景曰:「山掛翡翠屏,寺飛紫雕龍。雲来好悟懸,雨去方知空」。好個雲來雨去悟懸空,真詩中有景,景中見禪也。

浪千鈞,水無情,歷史上泛濫的洪災不計其數,渾源城多次淪為水中澤國,百姓苦不堪言。最近的一次在1939年7月15日,傾盆大雨落在日寇佔據下的渾源縣,恆山南峪口爆發的特大洪水挾著二米高的洪浪洶湧而至,造成渾源城關數千人屋毀人亡,流離失所,有些家庭甚至滅門絕戶,不知所終。唐峪河除了造成慘絕人寰的水患外,當碰上了乾旱時節,因為河床高過地面許多,河堤將河水擋於堤外,無法引流灌溉舒旱,只能眼睜睜看仼河水流去,無能為力,令人扼腕。

為了治水,傳説中有位仙長對當地人説,洪水乃由金龍而起,只要在峽谷的懸崖上修建寺院一座,便可將金龍馴服。平息水患,於是人們遵囑大興土木,想方設法在西惻翠屏峰的百丈峭壁上修建了這座懸空寺。後來在對面天峰嶺山凹處也與建了一座白馬寺。懸空寺有虹橋與雲閣棧道銜接,往來商旅絡繹不絕,自然香火鼎盛。相形之下,白馬寺卻因山高坡陡,門可羅雀。住持白馬法師因此心存嫉妒,引發唐峪河大水,來勢洶洶,撲向懸空寺而來。幸有靜悟道人坐鎮寺內,念起咒語退水,與白馬法師鬥法。如此你來我往,大水七上七下,終於退去。白馬法師一時惱羞成怒,揮手一指,將洪水引向了渾源城,吞噬了民房村落,使得百姓縣民首當其衝,無家可歸。

靜悟道人見狀大急,遂施放出黑鷹嚇阻此一佛門敗類。只見大鳥展翅,眨眼之間,熊熊烈火將白馬寺包圍,白馬法師只有棄寺飛天而遁去。今日懸空寺對岸山崖上尚可清楚看見一個大山洞,內有平地,即是傳說中的黑鷹洞和白馬寺的遺址,有人說後來這個石窟成了仙鶴之巢穴,當盛夏之季,幸運的人可以看到青鶴伴白雲的奇景。一千多年來,懸空寺一直矗立在峽谷山腰,可是沒有發揮鎮壓洪水的效果。只要雨季一來,唐峪河的水患仍然肆虐。這個民間傳說,正可以反映出為水所苦的黎民百姓之望冶心切。

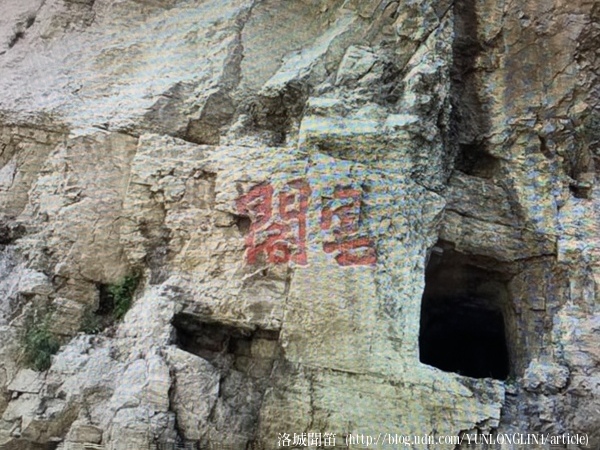

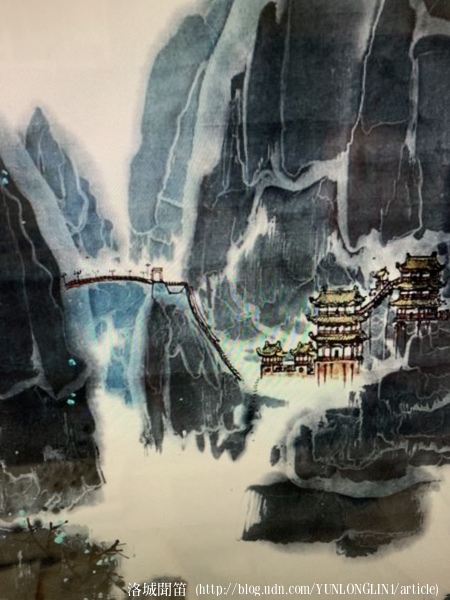

雲閣係古棧道之稱,曾為恆山古景之一,似為上述王湛初詩中所讚之鳥道也。古人沿峽東崖絶壁間,鑿石揷木,飛架棧道,以利軍旅通行。規模宏大,甚至可以容納古戰車衝鋒陷陣。峽谷最窄處也建有一座連接東西峰的高空飛橋,合稱「雲閣虹橋」,乃從前恆山十八景之一。如今虹橋已渺,僅存雲閣棧道石孔的遺跡,位於金龍峽東西兩側山崖峭壁上,南北走向。木構已毀,現僅存棧道插孔。東邊崖壁現存古棧道約200米,其壁上可見明清時期的摩崖題刻「清氣」。西邊崖壁現存古棧道約80米,其壁上可見明清時期的摩崖題刻「奇觀」。就位於水庫的大壩前方。因河床淤積,距離谷底已經很近。東岸插口䦕處陡陗的岩壁上也鐫刻著「雲閣」兩個大紅字。前崖邊河床上並豎有一塊刻有「北魏棧道」的大石,聽說修築懸空寺的靈感和工法就是來自這個棧道,可以説沒有棧道,就沒有今天的懸空寺。

北魏古棧道遺跡

雲閣虹橋想像圖 (取自網路)

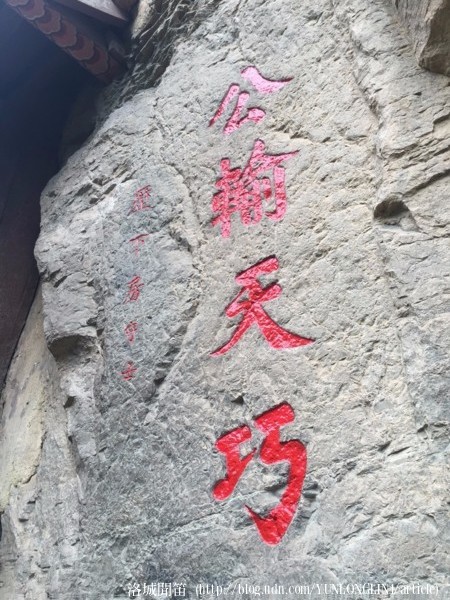

民間相傳虹橋最早是木匠的祖師爺-春秋末期魯國巧匠魯班 (又名公輸般;公元前507-公元前444年) 的妹妹魯姜所建。兄妹二人來到恆山造訪張果老,遍賞北岳美景。一日三人路經金龍峡,正值盛暑,瞬間大雨傾盆,山洪暴發,峽中烟霧繚繞,隱約徬彿可見對面山腰中似有瓊樓仙宇,卻因洪水阻隔,不得臨視。魯姜遂自告奮勇,造橋連接,魯班也願同時仿先前所見仙宮輪廓建造道觀殿閣,以一夜為限,到雞鳴時驗收。結果妹妹進度超前,雞鳴前一座橫跨東西二峰,形如彩虹的拱形橋就完工了,遂以「雲閣虹橋」稱之。魯姜大喜之下,竟然學起雞叫,引得附近的村莊的眾雞齊鳴。魯班雖已完成主殿工程,也只能縮小南北側殿閣樓,匆匆完工。聽說從此以後,金龍峽周遭的雞都會比其他地區的雞早啼了一個時辰。

今天在懸空寺北樓的空中棧道上方的石壁上,刻有「公輸天巧」四個大字,就是記載著這段軼事,並稱頌魯氏兄妹手藝的巧奪天工。

道觀是道士修煉之處。修道講求清靜無為、離境坐忘,常以上觀天象,下察地理,求道證道,期能天人合一,得道成仙,所以道觀多建於與世俗繁華隔絕,靜寂空曠,近可摘星的高山之巔。傳說中最早的玄空閣是一對師徒巧匠建在恆山腳下金龍口內的,巍峨輝煌,但並未「懸空」。皇帝前往驗收時,只見道觀安坐於河岸,絲毫沒有達到「上不屬天,下不著地」的標準,龍顏大怒,欲斬承包工匠。幸得其徒弟苦苦哀求,才得到戴罪立功的機會,必須在一年之內完成合乎要求的建築。

徒弟從此朝思夜想,苦求解套之策。一日突然見到蜘蛛在屋檐間東盪西晃,吐絲結網,凌空高掛,形如八卦。他靈機一動,悟出「空中樓閣」之建築工法,將人自懸崖峭壁垂繩而下,敲石造台,台內鑿孔,揷木為樑,上架支柱,柱上鋪板,板上搭樓。於是皇天不負苦心人,一座千古奇觀的玄空閣就如此完成了。

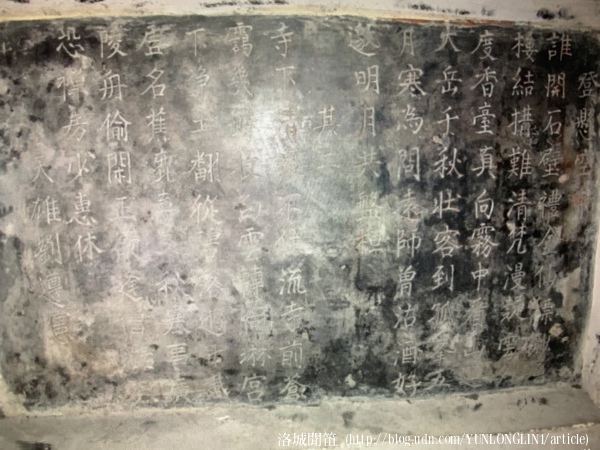

叧一塊是金大定十六年(1176)的《游懸空寺碑》,年代最久、保存較為完整,且是紀事碑,因此文物和史料價值更大。

在《游懸空寺碑》這篇碑文中,金代邑人寫道:「大定十六年(1176)重九後二日,天晴氣爽,日朗風輕,因與友韓公同遊。邑之南六七里石峽橋棧,頗若巴蜀之道,則經商之大驛路也。峰迴路轉,仰看臨谷之數峰猶美,目不暫舍。信懸空之岩,古之遺蹟,始自建興於何代?又不知棲隱者誰也?峭巍峨之萬丈中焉,鑿石為舍,插木為榭。上不至於山之巔,下不接於陸地,懸空置房。四山掩映,如博壁之翠屏;流水潺潺,瀉清聲之淑玉。非丹青而圖畫者哉。嗟乎,一廢一興迄今幾百年矣。」

從金人所述,已知懸空寺在大定年間就已存在。文中「信懸空之岩,古之遺蹟,始自建興於何代?又不知棲隱者誰也?」可知那時也不知懸空寺建於何時。

懸空寺於金朝、明朝、清朝乾隆和同治年間,均有重修,現存建築大多為明清時重建的一院二樓的格局。在鐘樓底層有個碑房,保存一塊「重修懸空寺碑文」石刻,碑文為清舉人王尊賢所撰寫,時為同治三年 (1864年) 。郡城之南有恆山,恒山之西有翠屏,翠屏東北隅有上不在巔、下不在麓而宮殿垣墉倚伏於幽崖峭壁間者,曰懸空寺。是寺也,虹橋飛跨,雲閣遙連,柱礎參差,基址危險,不知者以為神為之,也其知者以為人為之也。夫引繩墨,運斤斧,庀材鳩工,謂之為人為之宜也,而神何為乎。然天下事有人力可得而及者,亦有人力不可得而及者,至力不得及而以心及之,此其中應有神助焉。

予生也晚,不知是寺創建何時,但考斷碣殘碑中有金朝大定年號,可知其由來久矣。方予幼學時,聞縉紳先生恐其殘廢,久欲整修,奈一切工匠皆以豎架甚難屢為所沮。咸豐九年秋季,有木匠劉山玉者,會集紳士十,數人聲言修補無難,願相助為理。甫經具稟請修,劉山玉因染瘟疫暴卒事遂中止。同治二年春,眾紳士又鳩合諸工會議重修,仍多為豎架所難。木匠張廷彥言自有修法,無須豎架,及開工時,但循陳跡易舊換新。每到用架時,則以大繩結圈,一圈束在腰間,一圈登在足下,將繩頭挽在椽板,實際隨其高下長短運動,是寺本懸空,修之者亦有時而懸空也,於是不逾年而工已告竣。於戲,此豈人力所能為哉,則謂之為神為之也亦宜。

前知渾源州正堂加五級記錄十次記大功一次

李鏡清捐修前解州平陸縣儒學正堂道光辛卯恩科舉人 王尊賢撰文 以下各行當、石、木、泥、鐵、瓦、油、畫匠等名略

大同府學増序生員白學詩 書丹

大清同治三年歲在甲子菊月中澣 榖旦

了復建

了復建懸空寺三教合一,然時僧時道,僧道融合。有記載的明代以前為僧,明清兩朝時僧時道,清末以後至二十世紀六十年代是道,之後又是僧人。直到1982年,懸空寺被列為國家重點文物保護單位,劃歸國家文物局管轄。1978年懸空寺曾被大修,更換了寺下幾根主要承重的橫樑,同時也發現了懸空寺之所以懸空的榫卯結構。1990年文物局再進行大規模的維修和加固,並因翠屏峰岩壁風化日趨嚴重,在寺上方百米處修築一道140米的天溝擋牆抵擋落石,保護寺體和參觀民眾的安全。2015年因落石砸中鼓樓,再度加厚並延長天溝至240米。另外加建一條離地面170米,長300米的新天溝,形成懸空寺的雙重防䕶網,對落石有更周全的緩衝和攔截。最後更對懸空寺上方一百多米陡壁危岩進行了排險及加固後才對外開放。

最早懸空寺創建時距谷底80米 (最高的三教殿只離地96米)。後因河床歷年淤積嚴重,一度離谷底僅餘58米,寺院的最高處離谷底也僅有90多米。近年恆山景區管理部門大力整頓懸空寺環境,清除河床淤積及水庫工程廢料20萬立方米,拆除輸水廢渠300餘米,終使懸空寺距離谷底的高度重回80米,從「不懸」又變成「懸」了,還它一個公道。

首先是懸空寺選址絶佳。其所在的翠屏峰山腰雖是徒崖峻壁,但崖壁呈內向弧形。站在懸空寺景區的廣場上抬頭仰望,翠屏峰的半山腰絕壁間有一處深約10米、長40多米的大凹槽,整個懸空寺就被「掐」在此凹壁之中。千仞高崗像是慈祥的母親低頭縮腹,把樓閣殿宇像是嬰兒緊緊地摟在懷裡保護。寺頂上方突出部分有如一把巨傘,使一古寺免受於雨水沖刷及落石攻擊,即使天打雷劈也照擋不誤。金龍峽之內雙峰對峙,高聳蔽日,一年之中日照時間只有三個月,而每天也不超過兩小時,減少了很多曝曬的威脅。塞外凜烈的大風進入腹大的金龍峽谷中,緩和了許多,加上懸空寺位於山壁內凹的位置,所以強風也吹不到,形成對木質建築有利長期保固的陰涼乾燥環境。寺內所用的樑柱棧板採用恆山特產的鐵杉木,堅固難腐,又都先經過生桐油多次長時間的浸泡,熟桐油的外漆,所以防蟲蝕蟻蛀,練成千年不壞之身。當然古寺高於河谷近百米,任憑洪水泛濫也動不到一柱一樑。天災無情可避免,人禍有因難防範,除了以三教並尊來規避政治迫害及兵凶戰危之外,唯一要全力以赴、隨時防範的是火災,尤其香燭、油燈等物。「天乾物燥,小心火燭」可能是歷代主持的重要課題。

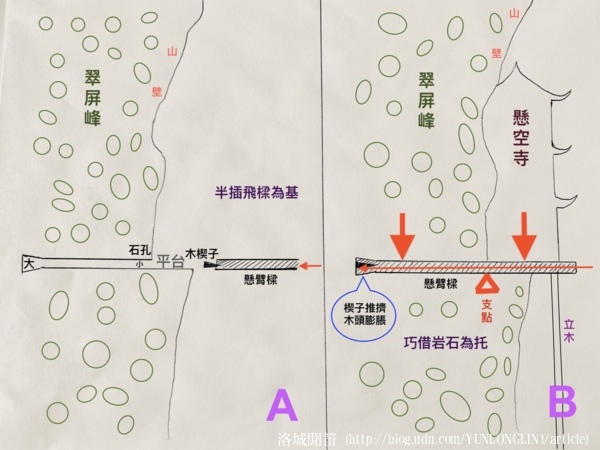

懸空寺如何「懸空」呢?整座寺廟山門在南,坐西朝東,依山體由南朝北步步高昇建築,總伸展約32米,呈現「一院、兩樓、一橋」式的格局。山門緊挨崖壁,前面建有長約10米左右的紅色石牆,進入山門往北就是二層的主殿,其殿基大約長20米,這總共30米左右的牆基,高約10-20米,全用條石砌成,依崖勢而築,坐落在翠屏峰底層岩壁之上,所以這一段的寺體算是腳踏實地,沒有横樑插入,也就沒有懸空的問題。再往北的兩座長7米及8米、寬皆4米、高約10來米的三層閣樓(南、北樓),以及聯結南、北樓,長約10米的長線橋 (與建於橋上的樓閣),建築體一面緊貼崖壁,三面懸空,一共高達幾十噸的重量只有靠著27根直徑50釐米的懸臂樑依托支撐。近人翻修懸空寺時,曾經試圖把這些橫木抽出來換成新的。但發現它們深陷於石孔中,想方設法,用盡力氣,也拔不出來。如此「不可承受之重」端頼不可思議之工法,睿智的先人是怎麼辦到的呢?

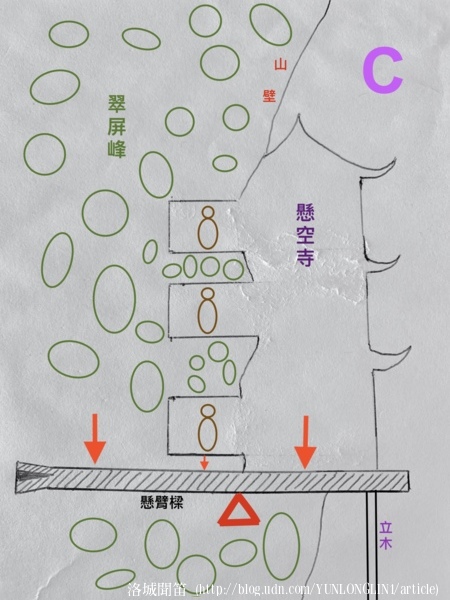

為了取得更多的空間和分散重量,聰明勤奮的師傅們更在所有殿閣的內部向山體內側繼續前進挖掘石窟,作為擺放及供奉神明佛祖的塑像之用。所以大部分的建築和塑像其實是在山體 (包括平台部分) 上,並非如外觀所見,完全懸空的 (見下面施工示意圖C)。

懸空寺不僅奇在懸空,而且殿回樓轉,一步一景,建造奇特。遊客只能魚貫緩行於狹窄廊道和陡梯間,不會造成局部擁擠現象,這就大幅減輕廊道和陡梯的壓力,以及超載的風險。即使如此,管理當局仍限制參觀人數在八十人以內,循序進出,所以每逢週末假日,總是大排長龍。

南北兩樓之間以2條棧道相連,寬度僅能容納一人通過,其中下層棧道直接在崖壁上開鑿,連接兩樓的底層;而上層棧道為木板鋪成,連接兩樓的第三層,名為「長線橋」。南樓自底層到最高層分別為純陽宮、三官殿和雷音殿;北樓自底層到最高層分別為四佛殿、三聖殿和三教殿,,佈局緊湊,錯落相依,曲折循迴,虛實相生,空間雖不寛敞但善於利用,層次多變。

參觀懸空寺,要遵守規劃好的動線,按照佛家所謂「不走回頭路」的說法,進入山門後,從底層一路循單行道路線前進鼓樓底層、正殿底層、鐘樓、南樓底層純陽宮、石棧道、北樓底層四佛殿、然後往上經三聖殿、三教殿、回走長線橋 (木棧道)、路過應身佛殿、抵南樓三層雷音殿、向下走三官殿,接鐘樓、再抵正殿二層大雄寶殿,中有關帝殿、三佛殿、太乙殿三殿,並可遠觀四配殿 (千手觀音殿、送子觀音殿,地藏王菩薩殿,伽藍殿);最後經鼓樓下樓而出山門,完成整個拜觀過程。如果控制參觀人數得宜,沿線可算是標示清楚,順暢無阻。雖然曲曲折折,上上下下,棧道和窄梯將各殿宮穿針引線,絲絲相扣的連結在一起,只要遵循路線,不會錯過任何一點。加上梯道多只容一人通過,所以秩序得以維持,重量可免失衡。

進這座山腰上的寺廟,得小心翼翼地從側面上。有的地方不是路,而是凸凹不平的石頭。那石頭經過善男信女千年的踩踏,非常光溜,一不小心就會滑交,因之有的地方不是在走,而是在爬,像是在受軍訓時的匐匍前進。很多人想必有懼高症,既不敢往下看;又好奇心地想往下面瞄一眼。不瞄則已,一瞄嚇人,只見山下的一切都變得很小,人像螞蟻一樣,就在遙遠的下方,可望而不可及。上不著天,下不著地,感覺進了懸空寺,像上天堂路,每跨一步,提心吊膽,觸目驚心,心都懸了起來。

這座寺廟的殿閣之間有的以棧道連接。棧道多由木板鋪設而成,戰戰兢兢,走在上面,則吱吱作響,令人擔心,想伊已歷盡千年滄桑,不知何時會斷?每個人都希望自己不是壓垮駱駝的最後一根稻草!從棧板間隙,依稀可窺見距離很遠的地面、側壁、或崖底;而外側的䕶欄,高不及腰,更加深心裏的恐懼感。有人嚇得坐下來輕移「臀」步,可是又不肯放棄美景,於是一手抓緊欄干,一手仍然操作相機自拍,真是冒著生命的危險,夠厲害了。想想古來寺內高僧賢道,在此恐怖的高度、貧乏的物質,和惡劣的環境下生活修行,每天要上下多少次狹窄的空中棧道去挑水?每天在密閉狹窄的空間裏要誦經多少遍?每夜在高處不勝寒的窗前要祈禱多少回?如此苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,曾益其所不能。必然會修行得道,負起天所降之大任。苟能看破生死,不惹麈埃,則健步如飛,上下自如,都是平常心,慈悲心,外在的環境何有於我哉?

沿著指定拜觀動線參拜下去,一路上所見:

[山神廟]登上石階,山門之前左側崖壁上緊靠著一座小小的山神廟,整座廟宇全為石雕砌而成,似乎是全寺唯一的石殿宇。山神的像是用畫的,況且這又在室外。神龕小巧樸素,不是很引人注意。

非常謙卑拙樸的古山門,門板、門檻都包有鐵皮保護。進入後就是正殿第一層,可通鼓樓底部。

山門上的門環是怪獸銜環,是《僧敲月下門》呢?還是《僧推月下門》呢?

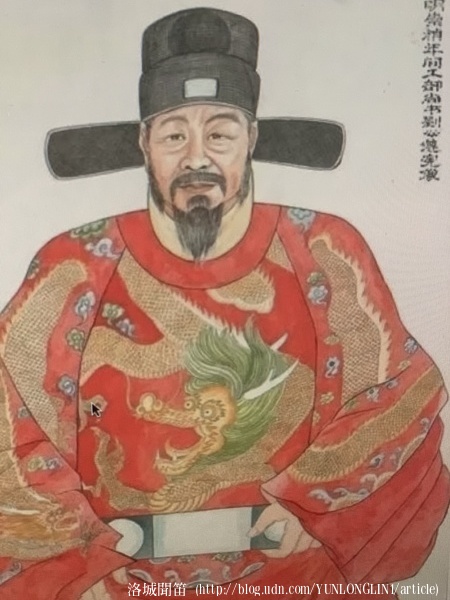

進了山門迎面而來的是一塊鑲在牆上,有點模糊不清的黑色詩碑。上刻有二首詩,乃明末要員劉遵義所作。抄錄如下:

縹渺層樓結構難

清梵漫疑雲外度

香臺真向霧中看

山連太岳千秋壯

客到孤峰五月寒

為問遠師曾沽酒

好邀明月共盤桓

寺前蒼藹幾時收

白雲轉向琳宮下

淨土翻從碧落遊

十載虛名蕉鹿夢

三秋塞事廣陵舟

偷閑正欲逢僧話

只恐禪關少惠休

正殿兩側南為鼓樓 (下圖遠者),北為鐘樓 (下圖近者)。兩者左右分峙,都是單檐歇山頂的建築,精巧分明,結構清晰。正脊、垂脊、和戧脊上,各種脊獸一應俱全,甚為美觀。鐘、鼓二樓位於南北兩端,底層向外一面皆砌磚壁,開有月宮式的圎窗,又稱耳閣,相隔約10米,遙遙相望。

由鼓樓而入首先遇到的就是佛堂,前有一長廊,寛約3米。聽說佛堂中室供奉觀世音菩蕯,是木雕的佛像。整尊佛像,飛龍盤頂,蓮花環坐,十分莊嚴。此處乃寺中惟一可焚紙上香之處,也有善男信女在此朝拜。兩側設有僧人禪房,參訪當天並不對外開放。

下圖為從鐘樓對視鼓樓和俯看兩樓次之間的長廊。右邊是正殿,一樓是佛堂,二樓是大雄寶殿 (包含三個殿)。屋頂後方還有四個副殿。此部分的殿閣完全居於石基山崖之上,並不懸空。

上層為雷音殿,中層為三官殿,下層為純陽殿。

位於南樓底層,緊接著鐘樓,又稱「呂祖殿」,主要供奉道教八仙之一的呂洞賓以及身側的柳仙和童子。呂洞賓,號純陽子,山西永樂縣人,20歲昇天成仙,在道教中被封為真人,號天尊。是托夢之神、科考之神、文具之神、淘金之神、礦業之神、理髮之神,亦有醫、武神與財神的性質。

離開純陽宮,由南樓去北樓時,必須走在下層從石壁上掘出的石棧道。石道狹窄,只容一人通行,大家循序漸進,魚貫而上南樓。右邊護牆高不及腰,大家都挨著山壁走,眼觀鼻,鼻觀心,專心地往下看自己的腳步。

[四佛殿]

[三聖殿]

位於北樓中層,殿內供著觀世音菩蕯、文殊菩薩和普賢菩薩。在三聖兩側,則站有韋馱、阿難、天女和十大弟子,皆造型精美,神韻天成,體態豐滿,神采奕奕,擁有濃濃的唐風。

居於北樓第三層,也是全寺最高的地點。集宗教文化之大成,中為佛祖釋迦牟尼,莊嚴肅穆,普渡眾生;右是聖人孔夫子,至聖先師,萬世師表;左為道教老子,仙風道骨,道貌岸然;形態各異,然氣氛和諧。座下各家弟子,各司其職,各執其禮。三家祖師同處一室,接受膜拜:佛教的善男信女前來拜佛許願;儒家的考生文人前來祈求功名;道家的清修弟子前來求卦問卜,大家各敬所尊,各祈其願,各安己心,和睦相處。此殿集佛教、儒家、道教于一體,充分表現出了各派宗教之間的雍容大度,彼此和諧包容,甚是難能可貴,為三教合一的,漫長歷史開啓新的一頁。

石屏千仞立,

古寺半空懸。

浄土絕塵境,

岑樓綴遠天。

一灣岩畔月,

半壁畫中禪。

俯視行人小,

飄然意欲仙。

[公輸天巧和魯班廟]

[長線橋(木棧道)]

由北樓回程往下走時,要經過上層懸在空中的木棧道,棧道靠著山壁處尚有應身佛殿和魯班廟二層樓架設其上。踏上棧道,步步為營,身懸高空,凌風欲飛。往下一探,步步驚心,懸木立木,清晰可見,百丈深淵,就在腳底,棧板搖晃,吱吱作響,頭皮發麻,手腳發軟,膽戰心驚,不能久立,有如行走在古代版的天空步道之上,这是懸空寺最為驚險之處。想到這裏,不禁對每天要上下南北樓的師父道長,發出衷心的贊歎。如臨深淵,如履薄冰,他們無所畏懼的定力和毅力,就是每天這樣磨練出來的。

位在木棧道旁,魯班廟的下方,共供奉著應身佛、抱身佛、和法身佛三尊石佛,係釋迦牟尼佛的三種化身。 慈祥端莊,雍容大度,聽說是雲岡石窟時代的作品,也是懸空寺所珍藏最老的石雕像。

位於南樓最高層,佛家認為「佛音說法,聲如雷震」,故以雷音為名。中間供奉釋迦牟尼佛,左有文殊菩薩,右有普賢菩薩,下立迦葉尊者和阿難尊者。釋迦牟尼佛的上方有一建物,似為西方極樂世界。殿內懸山上塑有24飛天和18羅漢,呈現出佛祖在靈鷲山上為弟子講經說法的恢宏景象。殿裏的浮雕、塑像、彩繪十分多彩多姿。不同的角色,賦予不同的神態風貌,鮮明飽滿,極富唐代塑像之風。飛天們雖多殘缺不全,但仍可看出其神韻之美。

[三官殿]

雷音殿往下一層便是三官殿,奉祀天官(帝堯)、地官(帝舜)、和水官(禹),是奉祀道教之所。殿內幾座泥塑像都是黑面烏眉,炯炯有神,垂拱而治,愛民如子。下立的侍女及側列的眾臣,也都表情豐富,生動有趣。

早過懸空寺

懸崖细路小徑通。

山川繚繞蒼寞外,

殿宇参差碧落中。

殘月淡烟窺色相,

疏風幽籟動禪空。

停車欲向山僧問,

安得山僧是遠公。

登懸空寺

重尋蘭若問山僧。

峰頭青鳥來還否?

洞口白雲去未曾。

誰結丹梯高萬丈?

我聞佛法演三乘。

憑虛頓悟心無住,

好步禪關最上層。

歷來詠懸空寺之詩作多如過江之鯽,惟以此二詩最為著名,因其就刻在寺內,曝光度最高。據明史所載,鄭洛,字禹秀,嘉靖三十五年(1556年)進士,萬曆二年(1574年)由浙江左布政使改右僉都御史,巡撫山西。移大同,加右副都御史,入為兵部右侍郎。其後又以左侍郎總督山西軍務,對邊防貢獻甚大。此二首詩先描述殘月未落,車行遠望懸空寺的景觀,扣緊詩題「早過」,於是有意停車登寺,卻躊躇寺中可有如慧遠一般的高僧能夠相談契心?第二首詩才真正登高,看著鳥還雲去,描寫他因寺院凌空憑虛而頓悟無住此心的第一義,寺懸、景深、捫心、頓悟,凡事不假外求,體現禪法境界的高深。

[大雄寶殿]

[三佛殿]

供有三尊世上罕見的脫紗佛像,乃人間稀珍,鎮寺之寶,所以保護在玻璃櫥窗內展示。脫紗塑像,是先用膠泥捏塑成形,再一層層裹上已浸過生漆的綸麻布,等風乾硬化從底部預留的洞裏淘出內部膠泥,最後再打磨、上色、貼金等,才算大功告成。由於其製作過程繁複,而成像後輕盈優美,質地堅硬,但每尊只有約三公斤重,方便移動,所以又稱「行像」。精緻考究,因此物以稀為貴,一向被視為人間雕塑之瑰寶。除懸空寺外,北方大概只有北京香山碧雲寺和五台山也有。唐代時此一工藝隨鑒真和尚東渡而傳到日本。現今奈良的唐招提寺所供奉的鑒真法師脫紗像,已被日本政府視為國寶。

[太乙殿]

周倉及關平像已遭破壞而殘缺不全。

在大雄寶殿上方的平台,倚崖建有左右二組小配殿,包括伽藍殿、地藏王菩薩殿、送子觀音殿、和千手觀音殿。高倚于岩龕,造型非常精緻漂亮,尤其是檐下懸樑斗拱,頗有可觀之處。這四座小殿相對獨立,周圍迴旋空間不足,承載力有限,容易擁塞及超重,為了安全起見,並不對外開放。

危樓高百尺,

手可摘星辰。

不敢高聲語,

恐驚天上人。

夜宿峰頂寺,

舉手捫星辰。

不敢高聲語,

恐驚天上人。

蒼崖恍惚蛟螭走.

壯觀兩字大如斗。

李白當年恆岳遊,

自喜名山落吾手。

平沙浩浩黃雲開,

雁門龍首肯崔巍。

遙想真人下天際,

放筆萬里秋風來。

看來他也是李白的大粉絲,對於詩仙到此一遊,留下真蹟一事深信不疑,遙想了大詩人當年題字時,神采飛揚的氣概。

史上最偉大的旅行家和探險家徐霞客在崇禎六年 (1633年) 曾到恒山,過金龍峽,訪懸空寺。他在《遊恆山日記》中對懸空寺有非常精彩的描述。在他 「直抵恆山之麓」之際,就看到「其山兩峰亙峙,車騎接軫,破壁而出」。這裏所説的兩峰,指的是恆山主峰天峰嶺與翠屏峰兩山對望,斷崖綠帶,層次分明,形成天然門闕,稱為金龍峽口。金龍峽峽谷幽深,峭壁側立,石夾青天,正是當年徐霞客行腳處。當時他形容此景為"兩崖壁立,一澗中流"而對此深深入迷。順著山澗小路蜿蜒行進,頗有山窮水盡,柳暗花明之感,乃不禁贊曰:「曲折上下,倶成窈窕。伊闕雙峰,武夷九曲,俱不足比擬也。」到了懸空寺山腳下,他仰之彌高,激動莫名,如此地記錄了他的震撼:「西崖之中,層樓高懸,曲榭斜倚,望之如蜃吐重合者,懸空寺也。"於是他登樓了,拜觀了,感受了,也留下了評價:「仰之神飛,鼓勇獨登,入則樓閣高下,檻路屈曲,崖既矗削,為天下巨觀。而寺之點綴,兼能盡勝,依岩結構,而不為岩石累者僅此;而增寮位置適序,凡客坐禪龕,眀窗暖榻,尋丈之間,肅然中雅。」下筆之間,有如行雲流水,一氣呵成,懸空寺的格局氣勢,躍然紙上,讀之令人悠然神往。如能佇立「天下巨觀」巨岩之前,遙望橫空出世的懸空寺,印證幾百年前霞客所言,當覺不虛此行。

孫公亮字繼明,元代渾源橫山里人,元至元五年 (1268年) ,拜監察御史,至元十六年 (1279年) ,授正議大夫,浙西道宣慰使,兼工部尚書。其父孫威、子孫拱均以善造鎧甲著稱。孫威文官至順天、安平、河南、平陽諸路工匠總管,孫拱官至益都路總管兼府尹。一門三傑於元代位居要職,光耀故里,在家鄉地位之顯赫可想而知。從此石刻合理的推測孫氏一門對唐峪河的治水工程應該有所貢獻,出錢出力之類的。

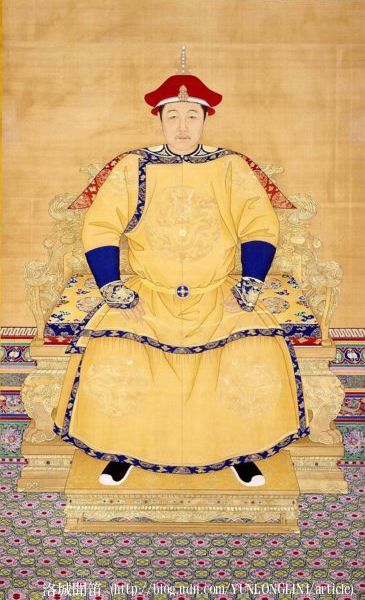

話說順冶皇帝痛失了愛妃董小宛後,萬念俱灰,決心遁世,上了五台山,落髮出家。董妃的舊情人冒襄決心為她復仇,派人上五台山欲伺機暗殺順治。一日順治在寺院後園遇刺,逃跑下了五台山,一路來到恆山腳下的金龍口,看似無路可去,突見一座寺廟懸在半山腰,連忙拾階而上,逃入山門。此刻刺客緊追在後,東尋西覓,終見順治沿著樓道向上爬去,連忙一個箭步向前,揮拳朝順治打去。順治以為小命休矣,兩腿頓時一軟,癱坐地上,此擊居然落空,正好落在寺前立在峭壁上的一根木柱上。說時遲,那時快,柱子開始搖晃起來,木棧道也隨之猛烈顫動,有如將塌一般。刺客連忙撤退逃命,躍下寺院,奪出山門,伺機再動。此時順治早在寺僧協助下,從寺的另一端垂繩而下連夜奔回五百山。等刺客發現苗頭不對,重新進寺尋找,已經人去樓在,只能徒呼負負了。

[後記之一]

吿別懸空寺時,突然想起周杰倫唱的「烟花易冷」。在北魏時代,有位癡情的將軍在淒冷的伽藍寺裏聽雨,歎滄海桑田,盼能再遇失去的永遠。一千五百年過後,今天的磁峽烟雨也許不再那麼浪漫迷人,雲閣虹橋或著只能望蹟憑吊,但是我們仍然可以懸空追星,騰雲駕霧,和讀過的古人對話,跟美麗的傳説相遇,幸福之感,不禁油然而生。於是再許一願,期待另一個一千五百年後,登上這座偉大古寺的晚生後輩,也能想起我們永恆的故事。

[後記之二]

《懸空寺的四季禮讚》

進入懸空寺之前有一長廊展示很多精彩的恆山景區海報。下面四張可代表了懸空寺在春夏秋冬四季更迭下的面貌。

[春遊] 恆山四月,桃花盛開,灼灼其華,燦若彩霞。

[夏訪] 風拂翠屏,夕照朱閣,寧靜致遠,悟道登仙。

[秋去] 橙黃橘綠,馨香禱祝,上達天聽,下植民心。

[冬來] 紅牆白樹,銀裝冰瀑,幽境見禪,人間遲暮。

不老懸空寺,仼何時候都耐看,可謂四季皆宜也!

特前來恭喜您所發表「騰雲皈夢-在懸空寺與美麗的傳説相遇」一文,已經登上udn部落格粉絲專頁,歡迎有空前往觀看。^_^

非常謝謝您的好文分享,此推薦是利用轉址的方式連結到您的文章。如此文有原因不希望被推薦,請到電小二訪客簿留言,會盡快協助取下。

電小二

- 7樓. 狐禪2019/11/25 17:21

都怪中國遊客到處在外國景點刻字留念。現在看到了,原來是古風遺緒(唸作毒)。名氣愈大字愈大,能教後人不學樣嗎?

- 6樓. 終南山2019/10/09 08:37

謝謝前輩賜圖分享,看寺前的立碑和石階,應是十幾年前的留影。那時可能還沒有總量管制,必然人潮洶湧,難以從容瀏覽。希望您也心得滿満,不虛此行。

洛城聞笛 (春遊德斯坎索花園 (一)-中心圓區、長廊區和山茶花林) 於 2019/10/10 04:00回覆

祝 文安 - 5樓. 終南山2019/10/03 08:44

- 4樓. thy意外跌傷記錄2019/09/05 17:57謝謝賜覆指教。

- 3樓. Charles Lin2019/09/04 16:05

謝謝詳細解說,尤其懸臂樑及立木之圖解。

倒是有個疑問,懸臂樑應是主要支撐,但木頭總有腐朽之日,甚或亦有可能祝融之災,不知是否有更換懸臂樑之資料?

謝謝。

南北二樓和木棧道下的27根懸臂樑 (俗稱鐵扁擔) 是用恆山特產的鐵杉木加工成方形的樑木,使用前已經過長期生桐油的浸泡且一遍遍地刷上熟桐油漆,所以具有防蟲蟻、避風化的特質。當大部分的懸臂樑緊緊的塞在石孔之中,等於與岩體結成一體,因為密閉於石孔內,不會受到外來因素的入浸或影響,可以千年不朽。只有暴露在山體外的小部分會受到大自然考驗。

在1978年,文物局大修懸空寺時發現,大部分的懸臂樑沒有腐蝕,部分有裂痕需要填補。只有幾根懸臂樑外部有些腐朽需要更換,但怎麼拔也拔不出來,只有鋸斷再搗碎,終可抽出 (這就是發現木楔子的由來)。如果細看木棧道的圖,可看出某些最新加固的懸臂樑使用現代的工法去固定在岩壁上。距離上次有記錄的大修 (同治三年),已經一百多年。

聽說2018年再全面重漆懸空寺,對於所有裸露的木结構外做好 “一麻五灰” (刷5次桐油) 的保䕶步驟,有6道工序,非常費功夫,一套做下来至少20天。工作人員保證一百年內不會受損,也許那時我們的孫輩可以作見證。

洛城聞笛 (春遊德斯坎索花園 (一)-中心圓區、長廊區和山茶花林) 於 2019/09/05 13:30回覆 - 2樓. thy意外跌傷記錄2019/09/02 10:09謝謝分享

大作鉅細靡遺,真不簡單。

世界古建築奇蹟,真不可思議,那個年代,完全沒有機械,光是運補都很困難,撐在岩壁的木柱,遠觀細如竹竿,其實又長又重,如何豎立?又如何撐住千百年?真是偉大工程,嘆為觀止。

感謝您的到訪和回響。

古時候的偉大建築工程,往往要靠二種力量去推動,一是皇家的,如萬里長城和故宮。另一是宗教的,像三山五岳裏無數的道觀寺廟。懸空寺的奇蹟,可能要靠這兩者相輔相成才做得出來。古代的工匠,不但要有高超的技巧和智慧,更得有穩如磐石的勇氣毅力和虔誠奉獻的宗教信仰,才能在這麼危險的高度,如此惡劣的環境下,堅持不懈了幾十年才把懸空寺蓋好。

現代建築有搭建鷹架的技術,但是像這種高度及施工對象倒是絕無僅有。在2016年懸空寺因上層岩頂風化落石而大修時曾沿山壁搭了170米高的鷹架,那時很多鋼筋錨桿固定在山體之上,花了三個月之久才蓋好。即便是這樣,施工員還是得練有「飛簷走壁」的功夫,像壁虎一樣在鐵架、木板和寺體之間蛇行、貓步、游走。在這樣的高度和複雅的空間操作,要非常膽大心細,全神貫注,否則一失足,就成千古恨了。

古代並沒有鷹架的技術,工匠們從崖頂高處垂繩懸下到凹槽處,再使用原始的開挖工具,擴大凹槽,鑿出一個更深凹的平台,以供施工之用。打懸樑、鋪地板、立直柱、接橫樑,就這樣一個接著一個的殿閣被造就起來。想像中在平台做好之前,工匠們的生命是最危險的,懸於一繩之上。尤其山頂的風大,徒手執鎚,搖擺不定,如何撼動石壁而駕馭石壁,真是不可思議。相信這座偉大的建築是靠幾代人的前仆後繼才完成的。

在驚歎於懸空寺的鬼斧神工之餘,我們要向這些一千五百年前,勇敢的無名英雄們致敬。 洛城聞笛 (春遊德斯坎索花園 (一)-中心圓區、長廊區和山茶花林) 於 2019/09/04 08:30回覆 - 1樓. 何偉2019/08/29 09:52偉大巨著

何兄您好:

承蒙謬贊,愧不敢當。一個觀光景點要具有吸引力,一個因素在於風景出色與否,另一個因素在於有否連結的的歷史或傳奇故事。懸空寺就是一個又有奇特景觀,又有很多動人故事的結合體,很像一顆中華文化的結晶鑲嵌在那北岳恆山翠屏峰的半壁江山上,閃閃發光,供人遠觀而贊歎之,如得近炙則膜拜之,滿足了我們的宿願,也圓滿了我們的摘星夢,值得瀟洒走上一回的。謝謝您的造訪!

洛城聞笛 (春遊德斯坎索花園 (一)-中心圓區、長廊區和山茶花林) 於 2019/08/29 11:58回覆