聲音如景緻或地標一樣,帶給人對某地的獨特感受。數位時代,訊息隨時產生,喧嚷如噪音,而我們的文字是否可以成為給人心靈寧靜的清音呢?

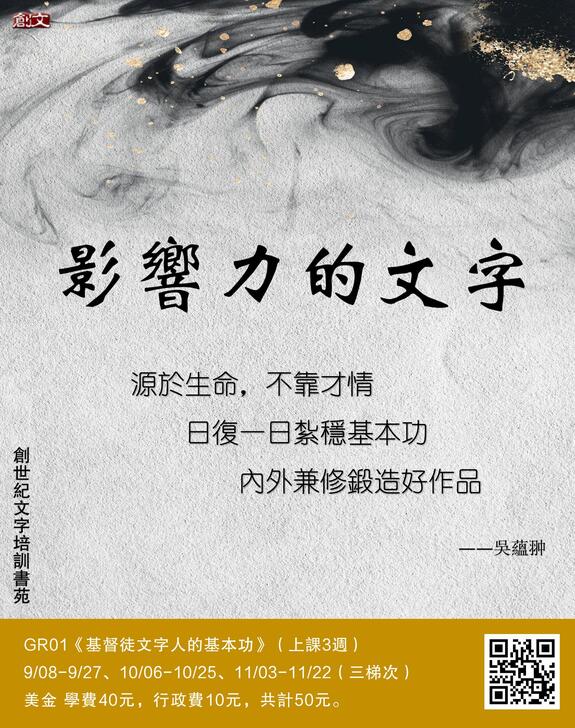

日復一日扎穩基本功,內外兼修鍛造好作品。歡迎查看文末海報,瞭解GR01《文字人的基本功》。

我家後院曙光未明前,鳥鳴總是先一步響起。那些樂音並非單一旋律,而是層層疊疊的合唱:加州灌叢松鴉(California scrub jay)的叫聲帶著金屬般的短促摩擦音;蜂鳥的細緻啼聲加上尾羽的快速振動,好像有人不斷搖晃著鈴鐺;泣鴿(Mourning Dove)的聲音則「鳥如其名」,溫柔的咕哝如泣如訴。這些鳥兒在破曉時分,以自己獨特的啼聲,替大地翻開新的樂章。

每塊土地都有專屬於它的清晨樂譜。三年前,我闊別家鄉二十八年後,第一次回去探親。一晚借宿在親戚家,凌晨時分,被一陣鳥鳴喚醒。後來才知道,那陌生卻好聽的啼聲,是故鄉特有的鳥種「五色鳥」。它叩叩的叫聲,有點像是在敲擊木魚。奇妙的是,在我成長的上世紀九十年代,幾乎很少在都市裡聽見五色鳥的叫聲,它們多半棲息於山林,與城市保持距離。直到近二十年,隨著保育觀念提升、人工巢箱設置、都市綠地的樹木被保留下來,五色鳥才越來越常出現在人們的日常清晨,成為都市裡也能聽見的聲音地標。

那一刻,我驚覺,每個地方的清晨,都可能有不同的鳥兒鳴奏序曲。聲音,是最細緻的疆界線,它在無形中區分出土地與土地的差異,也標記著我們與故鄉的距離。

我們旅行時,往往專注於視覺的享受——地標、風景、名勝——卻容易忽略耳邊的聲音。其實,「聲景」同樣具有地方特色。它不是單純的聲音堆疊,而是環境、聲音與感知的交織。英國聲學研究專家崔弗·考克斯(Trevor Cox)在《聲音的奇妙旅程》(Sonic Wonderland:A Scientific Odyssey of Sound)中提到,每個地方都有獨特的「聲音地標」,能像視覺符號一樣,構成地方的記憶與認同。鳥鳴、海浪、車流、集市的喧嘩,這些聲音不只是背景,也是能深刻影響我們感受的要素。或許多年後重返某地,最先喚醒記憶的,不是地貌景觀,而是耳邊熟悉的聲音。

聲景的樣貌,因自然與人為建構的差異而各具特色。在洛杉磯,高速公路I-405與I-10的車流聲,宛如永不止息的長河,日夜不斷灌注、刺激城市神經;聖塔莫尼卡的沙灘上,海浪與摩天輪的機械聲層層交疊,遊客的喧嚷與街頭藝人的演奏相互融合,譜寫加州海岸特有的樂章;優勝美地的山谷則因車輛管制,讓溪水、鳥鳴與風重新佔據主角位置,流淌著都市少有的寧靜感。

故鄉聲景則完全不同:清晨市場裡攤販此起彼落的叫賣聲,摩托車在巷弄間頻繁出入的轟鳴,捷運列車入站的尖銳剎車與報站廣播,便利商店裡電子提示音與收款機的嗶嗶聲......入夜後,夜市的油鍋滋滋聲、人潮交談與攤販吆喝,則交織成另一場獨特的晚間曲。這些聲音提醒我們:人不只是被動的聆聽者,更是積極的塑造者。城市規劃、市場擺設、生活習慣,都會影響我們每天聽見的聲音,進而影響我們對「地方」的感受。

然而,聲音的疆界並不止於街道與山谷。當我們把生活移入螢幕,語言與符號也構成了新的「數位聲景」。社群媒體訊息隨時更新,留言與通知不斷響起,聲浪比汽車喇叭更頻繁,比商場廣播更持續。它們仿佛無休止地呼喊:「你必須回應,你不能缺席!」在這裡,我們既是聽眾,也是發聲者。每一次轉發、留言、評論,都是投入的一顆石子,激起無數漣漪。

然而,這種環境也正悄悄改變我們:短句、標語,甚至符號逐漸取代完整論述;我們愈來愈習慣於實時反應,而不是深思熟慮;討論變得浮躁,觀點淪為立場碰撞。語言失去了紋理,只剩下噪音。長期處在這樣的環境裡,我們的專注力被稀釋、耐心傾聽的能力被削弱,甚至分辨真假的能力也逐漸降低。聲音的泛濫,不僅影響個體的情緒與思維,也不知不覺改寫了我們對真理與價值的感知。

在這樣的時代,文字事奉者同樣需要警醒。文字早已不再只是靜默的符號,它們也成為聲景的一部分,被推送、被轉發、被放大或被淹沒。我們所寫下的每一句話,都可能跨越疆界,被帶至不同的耳邊。這提醒我們:文字,帶著影響力。我們要讓自己的文字成為哪一種聲音?是助長喧囂的噪音,還是帶來另一種安靜的可能?

先知以利亞曾經歷烈風、地震、火焰,卻都沒有聽見耶和華的聲音;直到那「微小的聲音」出現,他才真正明白祂的同在。文字事奉的價值並非追逐更快、更響亮、更刺激,而是提供另一種聲音——一處平靜安穩的秘境。或許,我們無法改變整個網路時代的洪流,但至少可以成為「不同的聲音」。

也許我們的文字只是簡訊裡的一行,或社群貼文的一段,甚至是一封短短的信件;但這些文字若源於對祂聲音的聆聽與領受,它便不再只是雜訊,而是能為他人心靈帶來一抹寧靜的清音。文字事奉不是要壓過世間所有的喧嘩,而是讓人意識到:在這眾聲喧嘩之中,仍有另一種聲音存在——微小、細緻,卻真實。這就是屬天文字的價值與力量。

-END-

作者簡介

林滋恩

著有《美國袋鼠媽媽伴學去:1000堂親子溫馨共用的教育課》與《我在美國當媽媽:揭秘全美最獨特的親子教育課》。2014年第22屆漢新文學獎散文組佳作得主。如今依舊筆耕不輟,文章常見於北美華人主流媒體《世界日報‧副刊》、海內外知名基督教刊物《神國》、《真愛》、《傳揚》與《基督教論壇報》。2019年得美漢新文學獎小說獎。

課程推薦