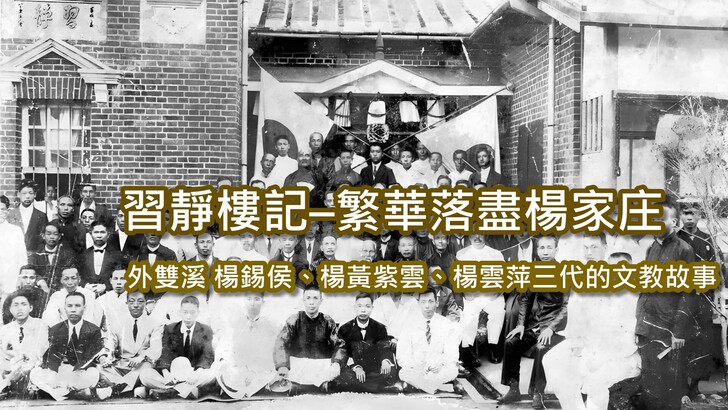

1922年外雙溪楊家「習靜樓」落成的大日子,此間士林文教名人聚集,如今百年過去了,習靜樓已經拆除,近三百年歷史的楊家聚落楊家庄已經星散。

外雙溪楊家先祖楊君略,福建漳州府平和縣西門外楊厝坪人,在1750年向毛少翁社承租外雙溪農地耕種,後來楊家擁有外雙溪大片土地,在外雙溪聚居成楊家庄。

士林外雙溪至德園上方曾經存在過的楊家庄

士林的大家族,除了擁有土地外,尚從事工商事業致富,楊家只事農耕,當子孫繁衍茂盛後,田產愈分愈薄。到了第四代楊錫侯,由農轉儒。傳說是少年家窮,幫人挑擔稻穀過雙溪時翻倒了,須賠償雇主,從此發憤讀書,成為士林文教領袖。

楊永祿,字爾康,號錫侯,生於1843年外雙溪老宅,歿於1927年。倡議興建芝山巖文昌祠與義塾的潘永清,清末委任楊錫侯為芝山巖義塾主持,傳習四書、四維、八德,作育人才。義塾齊聚文人雅士,師資均一時之選,士林因而文風大盛。並於士林新街主持書房「習靜齋」,現在地址在大北路94號。同時負責清末社會文教團體「芝蘭講社」、「芝蘭書社」,每年有學田租穀112石支應。

潘永清是士林發展頭號要人,是士林三大廟的共同主委,在1873年過世後,楊錫侯被推舉為第二任主委,掌理神農宮、惠濟宮與慈諴宮,後來在光緒年間惠濟宮、神農宮、慈諴宮修建時,由潘盛清等士林與蘭雅要人主事。大正年間惠濟宮重修時,廟裡曾留有楊錫侯多副楹聯,可惜在光復後改建時,廟內只見當時的主委與名人楹聯,其他的移到戶外懷古園。可見楊錫侯雖然是第二任共同主委,修建大廟需要龐大開支,由農轉儒的楊錫侯可能力有未逮吧!

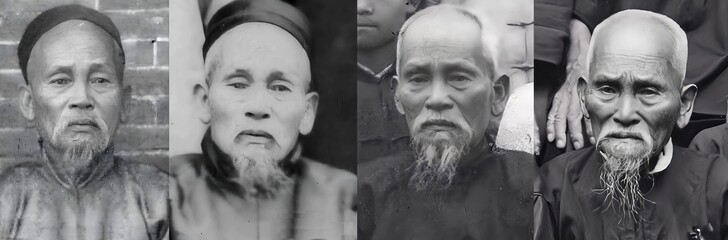

不同年代的楊錫侯,左起1908、1913、1919、1925年照片

日本殖民臺灣,1898年八芝蘭公學校成立早年,楊錫侯被聘為「學務委員」,主要收納學田、廟田等士林公共基金給學校使用,同時協助招募學生,所以出現在相關的場合,對於公學校的人事、經費與教學都是無權過問的。

早年楊錫侯被任命為士林的一個小庄長時,1903年被日人以莫須有的罪名關了半年。他的幾首漢詩,回應這半年冤獄。在動亂的年代,互相攻訐的事故並不少見。

楊錫侯長子楊敦謨,從旁支過繼,生於1886年。公醫,被派到苗栗後龍任職幾十年,也在後龍另組家庭,畢竟在儒學家庭,楊敦謨也會寫些漢詩。

楊錫侯長子楊敦謨

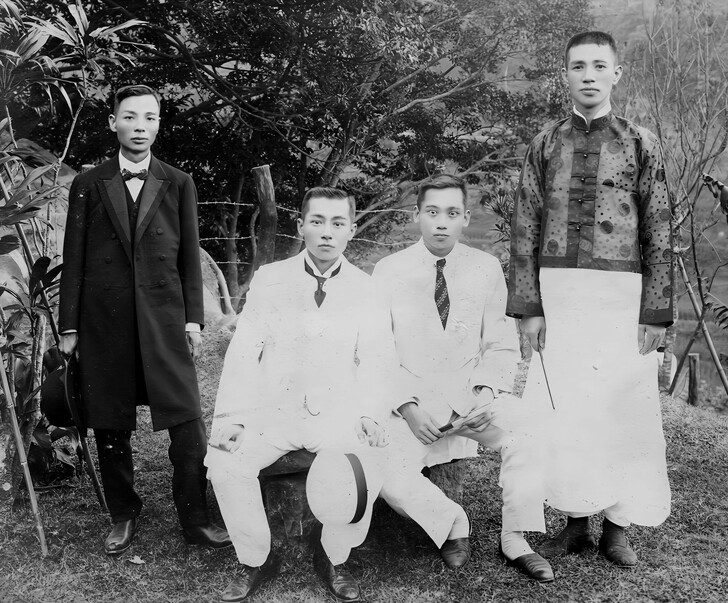

1902年八芝蘭公學校(士林國小前身)第一屆畢業的林振聲(右起)、何開泰、郭坤木與楊敦謨

楊敦謨的妻子黃知母,出身蘭雅黃家。可能楊錫侯幫忙取了較文雅的名字「楊黃紫雲」。黃紫雲生於1889年,1905年士林女學校手藝科畢業,翌年在八芝蘭公學校首當漢人女教師,兩年多後就回歸家庭。

黃知母/黃紫雲,八芝蘭公學校第一位漢人女教師

楊敦謨與黃紫雲共育有三男一女,長子楊友濂,也就是楊雲萍教授。楊雲萍經友人介紹,在後龍認識夫人,出自臺中黃家的黃月裡,淡水高女畢業,父親是牧師,所以基督教信仰是黃月裡帶過來的,後來婆婆黃紫雲也信教,婆媳倆常到士林教會做禮拜。

楊雲萍是祖父從小親手調教的,出席文教活動都會帶著這位「神童」後生出席,指導閱讀,漢學、吟詩作對都是親傳,怪不得楊雲萍漢學深厚,得以成為臺灣的文史大家。楊雲萍19歲時所寫的漢詩,風格清麗婉約,搖曳生姿。 升學考試時,考上臺灣醫學校,他沒有繼承父親衣缽,楊雲萍進入同屆只有一位漢人同學的高中,日本學生專屬的臺北一中,就是現在的建國中學。

楊雲萍不擅於社交,又不擅經濟,有了六個小孩,嗷嗷待哺,雖然夫人黃月裡幫忙打理東吳門外的地租,還是很窘迫,被逼得不停地寫稿賺稿費,夫人就幫忙謄稿。

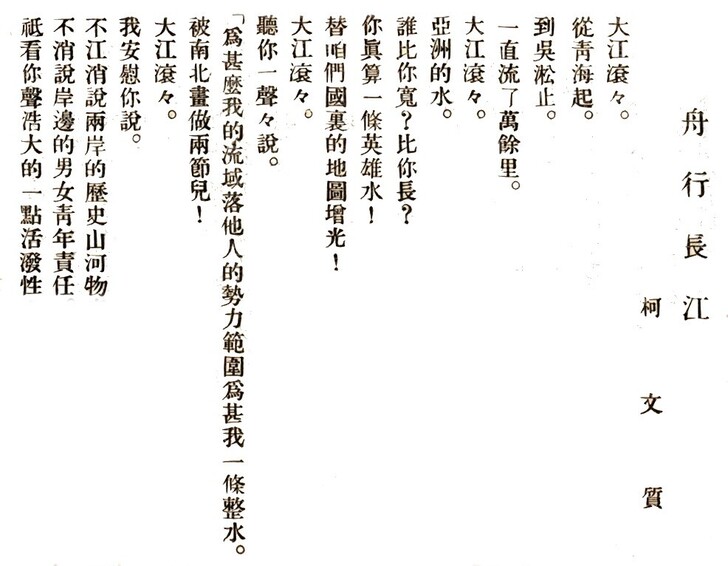

楊雲萍與黃月裡

光復後,在威權肅殺的氛圍下,兄弟們都遠颺美國,在臺灣只剩下大姊與楊恭熙醫師。楊雲萍(1906-2000年)也不寫詩了,改專做南明史研究。在文史的成就,不待贅言。他對士林文教的發展,很值得補述,光復後士林國小校歌的歌詞是他寫的,不用再唱那首念念不忘劍潭山、神社的老校歌。更重要的是以雲萍生筆名,19歲時編輯的《1925年士林同窗會會報》,收錄了48篇回顧與創作,讓後人能夠一窺一百年前的辦學與社會情境。特別的是發表了一首「舟行長江」的白話新詩,是柯秋潔侄兒柯文質所寫,後來在抗日戰爭中,柯文質從事情報工作而犧牲,後入祀忠烈祠。

柯文質-舟行長江

最受臺灣總督府學務官員重視的本島籍教師柯秋潔,家屬後人參與抗日戰爭。在動亂的年代裡,不同家庭,甚至同家庭中,親如父子,可能有不同的境遇、做出不同的選擇。我們先完成介紹外雙溪楊錫侯-楊黃紫雲-楊雲萍傳承百年文教人的故事短片「習靜樓記-繁華落盡楊家庄」,更詳細的內容整理中。

「習靜樓記-繁華落盡楊家庄」 感謝

楊家後人與中研院臺史所授權使用楊家照片

士林國小與吳儉鴻老師提供校史資訊與影像

楊丕鵬與提供楊家庄老照片

請參考

限會員,要發表迴響,請先登入