十年前的莫拉克風災,對臺北而言,不過是一夜的狂風暴雨,在臺灣南部卻有數以萬計人們的生命從此改變。

民國98年(2009)8月7日,莫拉克颱風由花蓮登陸,晚間,政府對高雄縣甲仙鄉小林村(今高雄市甲仙區小林里)發布土石流紅色警報,8日下午四點,聯絡甲仙市區的八號橋被洪水淹沒,小林村對外交通自此中斷,9日清晨五點,村內淹水高度已達兩公尺,村民紛紛往高處逃難,在此同時,海拔約1445公尺的獻肚山受到豪雨侵襲大規模走山,小林村北半邊瞬間掩埋,楠梓仙溪河道也因為土石堆積而形成堰塞湖。

清晨六點九分,堰塞湖潰堤,洪水沖毀小林村南半邊和附近的八號橋、九號橋,9至18鄰的小林地區,包括小林國小、小林衛生所、小林派出所等等建築無一倖免,共計462人罹難,10日,兩架陸航UH-1H直升機抵達小林村,將倖存的43名村民送往旗山。

1.

原先規劃起自臺中東勢,終至高雄林園的臺21線,由於莫拉克風災重創臺灣中南部山區,從塔塔加到那瑪夏路段決定不再興建,省道一分為二,達卡努瓦到林園的路段改編為臺29線,里程總計112.310公里。

離開甲仙市區北上,臺29線順著楠梓仙溪上溯,道路有時蜿蜒,有時平直,天空中雲朵高而遙遠,溪流邊山脈寬且宏偉,或許是因為乾旱少雨,沿途所見的芭蕉園,還有山坡上的竹林都顯現蒼涼氣息,想到十年前小林村種種情景,而我們正一步一步挺進真實的現場,內心不禁沉重起來。

2.

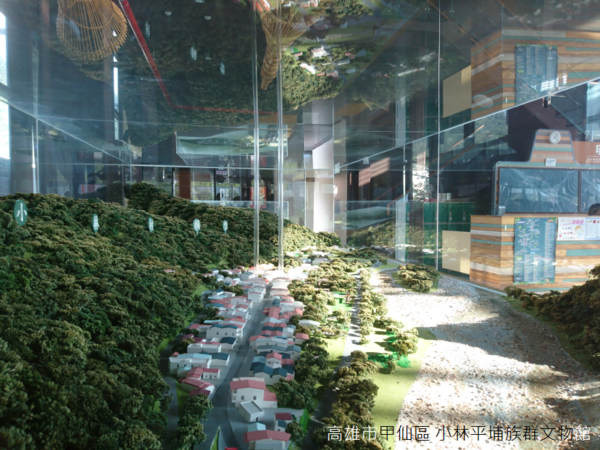

五里埔是一方平坦的河階地,也是其中一部份小林村民的新家園,民國101年(2012)3月重新開幕的「小林平埔族群文物館」,「回家--小林村的故事」特展陳列過往常民生活,以及大武壠族文化特色,大廳內風災前小林村全貌的模型,展現村民重建小林的決心。

小林村民大多屬於平埔大武壠族,原本居住在今臺南市玉井區,包括頭社、宵里社、茄拔社,以及芒仔芒社等四大社,又稱作「四社平埔」或「四社頭番」,清朝中葉,漢人逐漸進入臺南山區,大武壠人於是橫越阿里山山脈,遷到楠梓仙溪、荖濃溪一帶,日據大正四年(1915)噍吧哖事件之後,日人將族人集中在小林村舊址以方便管理。

3.

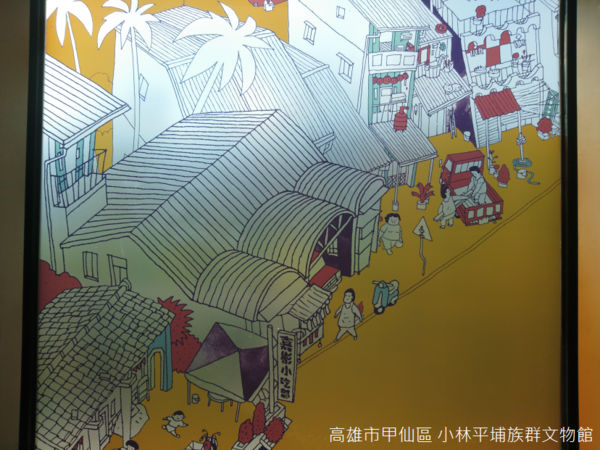

根據展覽介紹,竹管仔厝、土角厝是早期小林村主要的建築樣式,民國72年(1983)推動社區美化,紛紛改建成水泥建築,以忠義路為中軸,民宅沿著道路兩旁並排興建,家戶屋簷相互銜接,各有獨立的入口及庭院,庭院內種花種菜,後山則種植水果和養雞;從庄頭到庄尾,前後各有一座土地公廟,中點是主祀玄天上帝的北極殿,大武壠族人則信奉祖靈--太祖,早年村內結親的比例頗高,街坊鄰居經常同時也是親戚。

小林平埔族群文物館最早設置於小林國小,民國85年(1996)開館,由縣政府委託臺灣常民文化學會規劃設計,曾經收藏許多在地工藝師--王天路(1929~2008)的作品,民國87年(1998)他與村民組織「高雄縣甲仙平埔族文史學會」,一生為了保存大武壠文化不餘遺力,風災過後,文物多半遺失,幸運的是,有村民在鄰近杉林的寶隆里拾獲一件木雕人像,民國101年(2012)3月文物館重新營運時,木雕人像和紀錄片一齊呈現。

4.

短短110秒的時間,將近百年的小林村不復存在,根據中央氣象局統計,莫拉克颱風侵襲臺灣的72小時內,小林村累計雨量高達1856毫米,獻肚山土石崩移速度相當於時速180公里,崩落土石總量三千萬公噸,總崩塌面積約251.7公頃,大約是大安森林公園的十倍。

為什麼小林村會遭受重創?原因眾說紛紜,根據日本NHK報導,獻肚山岩板因長時間受重力影響下沉彎曲,出現龜裂變形,大量雨水引發「深層破壞」而造成大規模災害;學界則認為,順向坡地層、脆弱地質是引發走山的根本原因,村民則懷疑,是否因為曾文水庫越域引水工程鑽炸隧道、伐林及土資場廢土,造成土石鬆動及堰塞,引發大規模的山崩、淹水及土石流。

風災過後,村民不忍開挖,決定選擇保留原址,民國101年(2012)1月15日,座落原址南側高地的「小林村紀念公園」落成,並且在同年11月國際宜居城市大會獲得第三名金賞獎,但是村民認為,得獎與否並不重要,紀念公園並不是一個作品,而是一個悲傷的記憶,人們必須敬畏大自然的力量,並且珍惜當下所擁有的一切。

5.

曾經孕育大武壠文化的小林村確實不存在了,臺29線不驚擾已經沉睡的村莊,改取楠梓仙溪右岸繞行,附近的小林橋、大武壠橋,以及貳號地橋,是對一個過往時代的紀念,舊址黃沙滾滾,除了雜草蔓生之外了無生機,接近那瑪夏的地方,舊道上的錫安山明隧道依稀可辨。

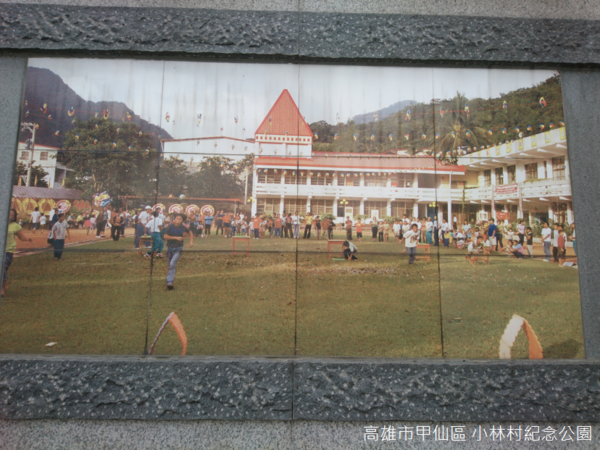

小林公祠矗立於追思廣場前,順著階梯走向「苦路」,兩側牆面展示村莊舉辦夜祭以及校園運動會的歷史照片,這時,我突然想起文物館收藏的幾幅畫作,那是幼稚園學童們送給他們老師的繪畫作品,而那些人們都遭遇不幸,十年前462位罹難村民的姓名標註牆面,有些放置鮮花代表無盡的思念,人世的無常,簡直讓人痛徹心扉。

沉思橋通往公園盡頭的紀念碑,橋下草地種植排列齊整的山櫻,前前後後總共181棵,每棵樹下都有一副門牌號碼,象徵被土石流掩埋的181個家庭,至於追思廣場中央的紀念碑,採用獻肚山崩塌下的石塊堆積成8x9公尺的尖塔,希望世人永遠不要忘記8月9日這一天;行走其間,有些遊人表情凝重,眼眶泛紅,更多人則腳步匆匆,不忍久留。

6.

民國108年(2019)3月27日,小林村民因莫拉克風災訴請國賠事件,高雄高分院更一審改判高雄市政府敗訴,村民歷經十年纏訟終於獲得勝利,15位村民各可獲得150萬到300萬元之間的賠償,4月3日,市政府決定編列約3200萬元預算賠償村民,並放棄上訴。

「回家」,是所有小林人最殷切的盼望,走過風災,村民分別在甲仙五里埔小林社區、杉林小愛小林社區和日光小林社區重建家園,建於昭和12年(1937)的小林國小,莫拉克風災以後,民國101年(2012)在五里埔復校。

第二次拜訪小林村,從那瑪夏南下經過舊址時下起滂沱大雨,儘管如此,仍舊依照計畫參觀國小,當我們離開學校時,天氣終於再次明朗,望著縱貫村莊,水溶溶的大道,走過十年辛苦歲月的小林村民,是否看見雨後初綻的陽光,是否已經停止悲傷?

參考資料

1.看見小林

2.司法最新動態

3.Shih-Chung Kang 康仕仲 - 小林村虛擬動畫影片 (沉睡的家園)

4.小林村滅村始末