雖然是立春時節,天氣卻總是特別寒冷,兩年前席捲全臺的「霸王寒流」記憶猶新,一月底氣溫陡降,陽明山再度降下大雪,歷經一夜洗禮,山上殘雪未融,從反經石遠眺覆雪的小觀音山以及竹子山諸峰,彷彿置身北國一般。

持續籠罩的低溫,時常在深夜裡透過門縫滲入屋內,除了刺骨寒意,遠在太平洋岸的花蓮地震頻繁,二月六日晚上十一點五十六分發生規模6.0強震,更使人心驚膽顫;幾天後驅車南下,參加父親大學同學會宴席,通過大安溪時,陽光從雲隙綻放光芒,溫暖的平原,還有蔚藍海洋,彷彿是很久以前的事情了。

1.

相隔三十幾年,逢甲大學都市計畫學系第八屆相約暨南大學,當我們全家抵達時,不少人早已聚集在櫻花林下,餐桌上擺滿精心準備的水果、糕點以及紅茶,有些人談心說笑,有些人悠然賞景。中午過後霧氣冉冉上升,翠綠草地上遠山羅列,好像是由深藍墨水勾勒而成,映襯著樹枝相互交錯的剪影,深紅櫻花點綴其中,那是重瓣的八重櫻。

因為諧音的緣故,同學之間自稱「都八屆」,即使多年未見,每個人在社會上角色也不同,只要一提起「都八屆」,便會自動聚集在攝影鏡頭前,一齊擺出燦爛的笑容。離開暨南大學,「都八屆」一行人直奔日月潭。

2.

座落在水社碼頭附近的半島上,涵碧樓曾經遭受集集大地震而傾頹,經過澳洲建築師Kerry Hill重新設計,融合日月潭自然環境、邵族文化特色、日本旅棧風味,以及蔣公行館的華麗莊嚴,使用簡潔流利的線條詮釋複雜的文化元素:川廊上搭配水道佈置,窗外映著青龍山景,從拉魯島銜接玄光寺,再一路順著稜線,將玄奘寺和慈恩塔串連起來,船隻往來湖面,牽起一段段長長的水紋。

豎立在旅館旁邊,涵碧樓紀念館是舊時的武道館,又稱「日本精神練成道場」,建造於第一次世界大戰期間,民國90年(2001)6月18日展開修復, 隔年完工,院前留有蔣中正手植五葉松和龍柏,另一側則是名人錄,根據導覽的說法,大陸客特別喜歡林志玲的手印。

3.

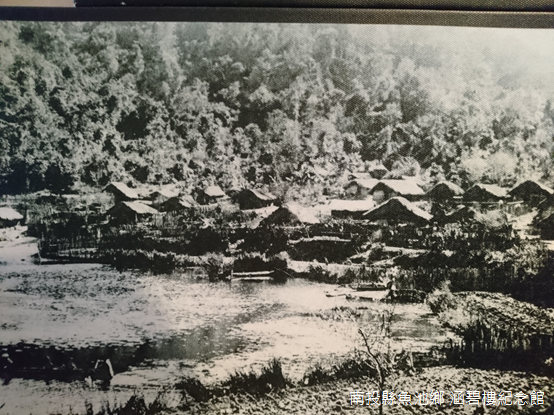

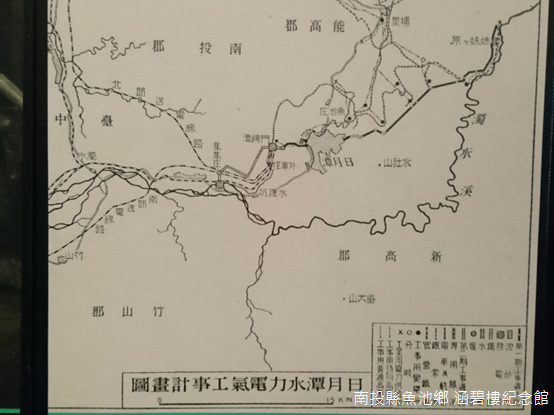

依照展館介紹,邵族逐水而居,培養出農、漁、獵三項並行的生活,而漁獵方式非常多種,其中以「浮嶼誘魚法」最為特別,「浮嶼誘魚法」主要是利用奇力魚在水草根部產卵的特性,在浮嶼底部放置漁筌以獲得漁獲,到了日據時期,日月潭築壩發電,潭面上的天然浮嶼被清除殆盡以免阻塞水道,族人改用竹編的人工浮嶼,放在岸邊淺水處賴以為生。

清朝道光初年以前,漢人前往水沙連大多沿濁水溪上溯,也就是「入埔南路」,「入埔北路」則是指烏溪溪谷,開發年代晚於南路,康熙23年(1684)「水沙連」一詞最早出現在首任諸羅知縣季麒光所著「臺灣雜記」,康熙60年(1721)藍鼎元平定朱一貴之亂,留下「紀水沙連」一文,乾隆51年(1786)林爽文之亂,漢人開始大規模遷入日月潭開墾、屯田。

早年平埔族稱南投內山地區為「Saolian」,漢人譯作「沙連」,並且加上「水」以表示日月潭,「水沙連」也曾經泛指埔里、魚池、集集、水里以及竹山等等鄉鎮,道光3年(1823)「日月潭」名稱首見於北路理番同知鄧傳安所寫 「遊水里社記」,從此以後,「日月潭」的稱呼逐漸普及。

4.

大正5年(1916)伊藤先生興建「涵碧樓」當作住宅使用,三年後日月潭水利工程動工,缺乏資金遷建住屋的緣故,只能改由臺中州出資易地改造,幾經整修擴建,涵碧樓從此冠蓋雲集,大正12年(1923)更被指定為日本皇太子裕仁臺灣行啟的駐蹕之所。

昭和9年(1934)日月潭發電工程完成蓄水,邵族被迫遷到卜吉一帶(今伊達邵),石印舊部落淹沒潭中,遷居以後,日人採取隔離政策,族人不得遷出,漢人也不得遷入,日人同時也推廣觀光,當時擔任甲長的毛信孝看準商機,號召部落女性組成「日月潭山地歌舞合唱團」,邵族杵音、歌謠以及漁獵都變成觀光客爭相目睹的活動。

二次大戰之後,涵碧樓轉變作蔣公行館,民國38年(1949)蔣中正前去遊湖,對邵族杵音讚嘆不已,於是派毛信孝率領族人前往舟山群島、定海和金門勞軍,曾經創下每天移一個島表演的紀錄。

民國42年(1953),蔣中正宴請美國太平洋艦隊總司令雷弗德將軍,席間暢談反攻大陸之計,曾經提議以涵碧樓為指揮要塞,中部港口機場為基地,先取閩浙,進行反攻大業;除此之外,伊朗國王巴勒維、日本首相岸信介、吉田茂、泰王普美蓬,還有新加坡總理李光耀都是座上嘉賓。

5.

如今幾度叱吒風雲的人物紛紛離去,紀念館收藏蔣中正曾經使用的座椅,以及蔣經國曾經使用的辦公桌,見證過往風起雲湧的歲月,至於涵碧湧泉則藏身屋外一隅,清涼泉水依舊呼嚕呼嚕流淌著,屋瓦殘片疊放牆角,生長奇花異木的盆栽堆置後院,都漸漸少人聞問了。

循階梯走下餐館,餐館裡洋溢著菜餚的香氣,充滿人們的談笑聲,雖然是下午茶,自助吧檯上餐點琳瑯滿目,司康餅口感紮實濃郁,雪酪冰淇淋香醇滑順,幾道低卡蔬食更被冠上「主廚推薦」菜單,最重要的是,桌席面對著湖光山色,往往令人流連。

露臺上,眾人在一聲「都八屆」中合影留念,此時山嵐已經在暮色降臨前漫延開來,雲霧的輕盈,襯托出水社大山雄渾的氣魄,轉瞬間,一行飛鳥橫渡湖面,相對於穿梭行船,更引起人們的注目;無論是船隻的漂泊,或是飛鳥的遷徙,就如春節前的宴席,難得在綺麗光景下重逢,這不禁讓我期待著,經歷無數個日子,希望自己也能和父親一樣,和昔日同窗相聚,共享短暫卻燦爛的美好時光。