元朝重用「吐蕃人」,這是歷史上記錄的事實。

入居中原的「色目人」,就算高官厚祿,或者成為鉅賈大賈,卻沒有一個能像「吐蕃國師」八思巴一樣,完全入主了蒙古人的權力核心。

所以你絕對沒有辦法找到任何相關記述,說這些藏區的「吐蕃人」後裔,可以跳脫「色目人」的歸類之外,或者是在閱讀那些「技術性規避」的「吐蕃」部族歷史,看到什麼「吐蕃人」鬧「獨立」或「抗暴」的記錄。

|

因此「漢人」與「色目人」在元朝時期分布之廣,東到海,西至青康藏高原,北至俄羅斯,中亞地區也完全讓蒙古人占領,沒有人能否認,這些全都是蒙古人眼中很好統治的民族。

很多歷史學家沒有把這種概念強調出來。

為什麼?

這就是歷史的弔詭之處了。

|

比起「南人」持續四十年的激烈反抗,「漢人」和「色目人」(包括「吐蕃人」等許多族群)都乖乖俯首稱臣。

因此,「漢人」獲得了比較高一點的地位,可是對照起「南人」完全不肯放棄各種武力對抗的態度,「蒙古人」看待「色目人」,始終高了「漢人」一級,因為「漢人」不像「色目人」臣服於蒙古人的主動「投誠示好」,「漢人」是被打敗的臣服者。

「色目人」臣服蒙古人的作法,就是完全不反抗,或者集體投降,甚至於像「吐蕃人」這樣幫著蒙古人攻打或對付不同部族的自己人,現實與利益是這些臣服者所關注的重點,因此也讓這些人成了既得利益者。

|

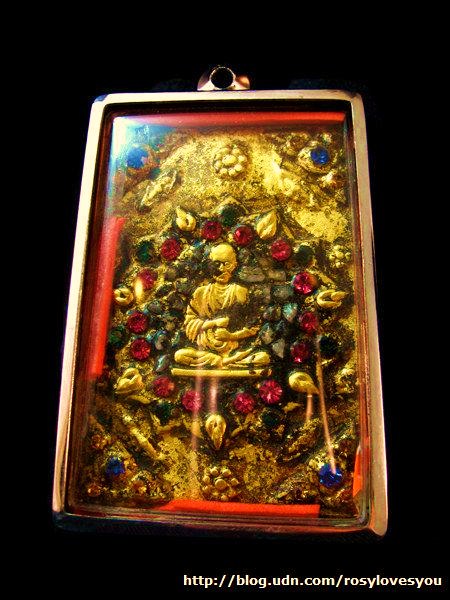

西元一二六O年,蒙古可汗及中國元朝的首位皇帝,元世祖忽必烈,敕封前面說過的那位「傀儡」班智達的侄子及繼承者八思巴為「國師」,臣服乖順的「吐蕃人」,自此得到極大又極高的政治地位。

從一二六四年至一二七O年,短短六年之間,忽必烈先後封八思巴為「大寶法王」、「帝師」,兼任總制院(後改為宣政院)院使。

「吐蕃」之名永遠被廢除了,留下的是重新命名的「烏斯藏」,八思巴取得了統治「烏斯藏」地區的權力。

|

此後,八思巴的繼承者開始世襲這樣的權力,沒有人想起「吐蕃」是個什麼東西,只剩下了「烏斯藏」。

在「烏斯藏」的確認與命名之後,現在的西藏地區,終於把「藏」字繼承給所有的藏族。

通過八思巴與忽必烈之間的關係,我們可以看出大元帝國吞併「吐蕃」地區的歷史,究竟是個怎樣的真相。

|

說得好聽,「烏斯藏」由八思巴及其繼承者宰制,事實上,這個地區完全受到元朝朝廷和宣政院的管轄,和今日的所謂「西藏自治區」,在意義上並沒有什麼不同。

只是今日的「西藏自治區」首長須要藏區選舉,而當年的「烏斯藏」,則是必須看元朝蒙古皇帝的臉色。

所以我們可以知道,現實和利益的糾葛,或者任何政治上的舉措,都要朝著這種目的來進行,畢竟既得利益者要獲得更大的權力,只有向擁有權力者靠攏,並且對付政敵。

|

「烏斯藏」的地區含今日哪些地方呢?

「烏斯藏」地區,就相當於今日「西藏自治區」除了昌都地區以外,加上錫金、不丹的部分地區,整個政治區劃更為龐大,元朝還設置了「烏斯藏」宣慰司,怕這些部落的割據勢力搞鬼,所以官派官員和軍隊都一一入駐。

在宣政院的統轄下,「烏斯藏」與阿里地區合併,設置「烏斯藏」納里速古魯孫等三路宣慰使司都元帥府,顧名思義,政治上有統治「烏斯藏」的在地人八思巴這個獲利的政治集團,但是又怕這些人謀反,設置了同樣地位的蒙古駐軍,來節制這些當地的既得利益者。

|

宣政院,初名總制院,是中國元朝時期設立的一個直屬中央政府管轄的國家機構,負責掌管全國佛教事宜,並且統轄原「吐蕃」地區改為「烏斯藏」之後的軍政事務。

整個地區的軍政大權,實際上還是把持在蒙古人手中,八思巴集團頂多只是宗教首領而已。

元世祖忽必烈至元元年(一二六四年),蒙古皇帝下詔設立總制院,院使秩正二品,由當時的「帝師」八思巴兼任,名義上管轄各級地方行政機構,實際上只有行政權。

|

到了至元廿五年(西元一二八八年),尚書省右丞兼總制院使桑哥,認為總制院責任重大,故奏請蒙古皇帝,根據唐朝在宣政殿接待「吐蕃」使臣的前例,更名為宣政院,由「帝師」兼領。

唐朝人和「吐蕃」是「國與國」的關係,也是「宗主國」與「藩屬」的關係,誰聽誰的,以前是看誰的拳頭大,打贏了就不聽了,打輸了乖乖聽話。

再不然,唐朝人還會送公主過來和親,以前唐朝人對「吐蕃」,可比蒙古人整個吞併還來得好得太多了。

|

這個提議,頗有自我攬權的企圖,以及類似於文字遊戲,有那麼點小小計較的意味在,於是宣政院因此和中書省、尚書省、樞密院、御史台並列。

這樣的機構,實際上也就是一個行政的部門,如果對照其他元朝的朝廷組織,算不得什麼的。

況且,這個宣政院,重點在於那個「宣」字,此機構主要負責的是宗教宣說的任務,將喇嘛教的信仰往所有蒙古人地區推廣,至於比較難纏的地區,比如「南人」聚集的江南,或者是早就有佛教信仰的「漢人」區域,實際上比較窒礙難行。

基本上清楚宣政院在搞什麼宣傳手法的「南人」,都不怎麼喜歡「烏斯藏」,更厭惡信仰喇嘛教的蒙古人,許多史書上都會記載,宣政院的許多手段,並不怎麼光彩。 比如,為了對付「南人」和「漢人」,宣政院在各地普遍興建了喇嘛寺院,讓「烏斯藏」來的這些人賺飽了荷包,因為包攬工程,或者申請公帑,亦或是從當地賦稅抽取相關費用,並且進行最為「南人」所詬病的作為:挑選美女進貢給蒙古貴族和喇嘛。 當時的信仰,並非是今日的黃教(格魯派),而是摻雜了政治需求的官方宗教,由於「大菩薩」是元朝皇帝,那麼滿天神佛都成為蒙古人的化身,也就可以預期了。

|

而由於「烏斯藏」佛教的昌盛,蒙古人多半都接受了這樣的信仰,當喇嘛的蒙古人也急速增加,因為宣政院的關係,喇嘛們擁有極大的權力,在蒙古貴族之間也很流行。

為什麼蒙古貴族喜歡「烏斯藏」佛教?

為了宣傳,宣政院讓一些蒙古貴族進行所謂的「修行」,這樣的修行,就是後來所說的「歡喜禪」,揀選各地貌美的處女(通常是「南人」,江南女子多半貌美),然後讓這些貴族對美女和少女進行交合或餽贈分享,一時之間,淫亂的「修行」極受歡迎。

|

因此在元朝,各地廣為宣傳藏傳佛教,幾十年之內,似乎以信仰改變了蒙古人。

但蒙古人也不傻,直接因此進入了「烏斯藏」的宗教核心,試圖讓「烏斯藏」也來個「政教合一」,並且逐步讓八思巴的繼任者,出讓當地政教方面的各種權力。

至於造成了何等影響?後文會一一剖析。