三內丸山遺跡,位於青森市,為約5500年前至4000年前日本繩文時代最大規模的村落遺跡。在1992年開始的挖掘調查當中,挖掘出大量的立穴式居住遺跡、高架式建築遺跡,顯示出內灣地區的維生方式、大規模據點村落與祭祀、儀式多樣性的重要遺跡;青森縣於1994年決定將其保留,並在2000年11月登錄為國家特別歷史遺跡。

日本繩紋史前遺跡群包含 17 處考古遺跡,散落於北海道及北東北地區,這些展現日本固有文化的村落遺跡和群葬墓地,以「北海道・北東北的繩文遺跡群」於2021年列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄,其中以青森市三內丸山遺跡最為知名,這處遺跡在經過保護建築工程後對公眾開放,佐以繩文時遊館內展示廳介紹,讓觀眾更深入認識定居於此地的繩文人透過採集、捕魚、狩獵等方式的生活型態和文化特徵。

青森縣立美術館與三内丸山遺跡相鄰,從美術館步行約500公尺即可到達。

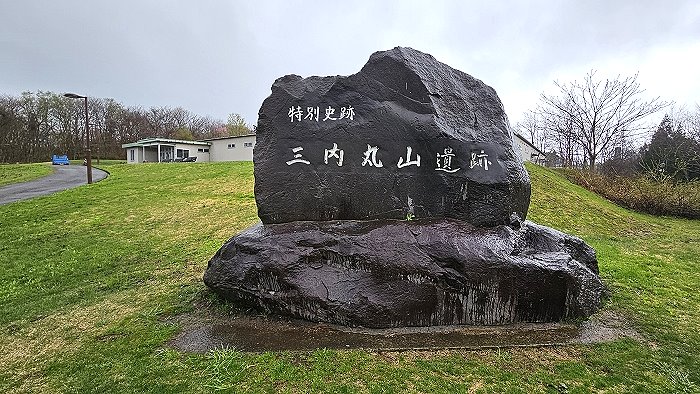

入口處書有「三内丸山遺跡」名稱巨大的石牌,模擬遺址土層,上面立著一個可愛的泥人「板狀土偶」,這是三内丸山遺跡的象徵。

繩文時遊館,為參觀三内丸山遺跡現場的出入口,並設有出土文物展示廳及製作繩文時代裝飾物的體驗教室,還有古物修復室、商店、餐廳等。

需在繩文時遊館售票處購票才可前往三内丸山遺跡現場參觀,入料及參觀訊息參見官網:https://reurl.cc.SanaYm

繩文時遊館露天中庭,亦作為舉辦戶外活動場地。

館內大廳,挑高的空間當中立有巨大的「圓筒下層式土器」仿製品,相當醒目。

「北海道・北東北的繩文遺跡群」於2021年7月27日被登錄成為了世界文化遺產。

經過大廳行往迴廊設於繩文時遊館裡通往三内丸山遺跡現場「繩文ムラ(繩文村落遺跡)」的入口。

先進到圓形廳,牆上有各式彩圖與土偶環場。

圓形廳當中有「三内丸山遺跡遺跡」的地形模型與考古說明。

牆上以可愛的「板狀土偶」與遺跡相關動植物圖繪裝飾。

通過宛若時空隧道的空間前往遺跡現場。

隧道出口。

三内丸山遺跡位於沖館川沿岸的高地上,占地面積達42公頃,是一處大型村落遺跡。據推測,在距今約5900年至4200年前,人們在此處過著定居生活。

遺址是1992年青森縣在規劃興建縣立棒球場而進行事先調查時被發現,了解遺跡重要性後,青森縣於1994年決定將其保留,並在2000年11月登錄為國家特別歷史遺跡。

佔地廣闊的三内丸山遺跡尚未挖掘的腹地。

三内丸山遺跡目前規劃復原的「繩文ムラ(繩文村落遺跡)」場地,設立復原後的大型高架式建築物(6根柱子)、大型豎穴式建物和一般豎穴式住屋供民眾參觀。

環狀配石墓和道路遺跡。

環狀配石墓位於向南延伸的道路遺跡沿線斜坡上。這些墓葬以石頭環繞墓穴,沿著向南延伸的道路遺址斜坡上被發現,推測為成人墓葬,且已確認其中有直徑大小約4公尺的墓葬。

這裡發現的道路遺跡,其長度由村落向東延伸了約420公尺、向南延伸了約370公尺,其寬幅約為7-12公尺。現在的園內道路即是依照繩文時代的道路遺跡設計。

竪穴住居跡(半地穴式住宅遺跡),繩文時代的房屋復原之樣貌,依其材質可分為草屋、土屋、樹皮屋。

半地穴式茅草屋由栗木建造,框架用紫藤藤蔓牢固地固定,是用與當時同樣的材料建造。內部挖鑿凹於地下,採光很少屋內頗暗,地面的圓洞為爐灶遺跡。

上方懸有木架,可能是置物架。

較小型的樹皮半地穴式屋(下方排列石板上面書寫人名,可能是復原的工作人員)。

大型竪穴建物遺跡(大型半地穴式遺跡),面積直徑10公尺以上的建築物稱為大豎穴式建物。

大人の墓(土坑墓),這座復原的墳墓可追溯到繩文時代中期(約4500年前)。當時,成年人的遺體被埋葬在地面挖出的橢圓形坑中,墓中沒有出土任何人類骨骼,但出土了石器和玉珠(掛飾)。

子供の墓(兒童墓葬是放入陶器裡埋葬的,目前已發現了約900座)。去的當時現場還在進行整修工事,暫不開放。

掘立柱建物(復元),繩文時代中期(約4500年前)的高腳屋建築。其結構由六根柱子支撐,頂部為四坡屋頂。建築長6.3公尺,寬3.5公尺,高約6公尺,因離地面有段距離,能夠通風防潮,讓糧食不會變壞,主要是作為保管穀物的倉庫之用。

排列整齊的掘立柱建物。

北盛土(北土丘),繩文時代中期,可能是作為廢棄場,由於當時的人不斷傾倒挖坑居住的土、爐灰、燒土、陶器等生活垃圾,堆積成了小山丘一樣的景象。

北盛土內展示的是發掘時的原貌,土坑布滿土器均為繩文時代中期(約5000年前)的陶製品器碎片。

大型掘立柱建物(復元),可追溯到繩文時代中後期(約4500至4000年前)。專家大致分為兩派,一派認為它是建築物,一派認為它不是建築物。有學者認為它是神社或宗教設施、瞭望塔、燈塔、觀魚台,或學習天文或季節標準的設施。

這座巨大木塔以6根高15公尺,直徑1公尺的栗木柱支撐,可以說是三內丸山遺址最具代表性的建物。

結實的藤蔓緊緊纏繞粗大栗木柱,間距為4.2公尺。

大型掘立柱建物遺跡,向下挖凹形成地面,並設置柱洞支撐。

大型掘立柱建物柱洞中栗木柱殘跡。

大型豎穴式建物,這些豎穴式建築遺址可追溯至繩文時代中期後期(距今約4300年),這間長約32公尺,寬約9.8公尺的茅草屋,是日本最大的豎穴式住居遺跡。

大型竪穴建物入口。建築由栗木建造,屋頂和牆壁覆蓋著茅草。

門口上方有工法扎實的門簷。

大型竪穴建築由19根粗大的柱子支撐。內部寬敞,有學者認為這應是主要作為集會所、共同作業所、共同住宅之用。

環狀石,可能祭祀活動之用。

南盛土(南土丘),屬於繩文時代中期類似小山的南土丘,大約 1,000 年的時間形成,厚度為 2 公尺至 2.5公尺。剖面中可見到水平堆積的土壤其顏色略有不同,陶器亦成水平堆積狀,由此可以推演陶器隨著時間推移而產生的變化。

眺望三内丸山遺跡「繩文ムラ(繩文村落遺跡)」公共建築之配置。

「繩文ムラ」靠近繩文時遊館面向的自然石材名碑。

施繩文時遊館展示廳外牆繩紋時期器物圖紋裝飾。

展覽廳展設有常設展和不定期企劃展,展出約1700件繩文時代文物,其中包含500件重要文化財,亦有各種人偶模擬當時居民生活的樣態。

豎穴式住宅的生活模型。

當時製作的「圓筒上層式土器」,具有開口較大,表面貼有繩紋圖案的特徵;還混有色料土,使土器呈現色彩變化。

各種磨石、敲石。

三内丸山遺跡出土的石器種類繁多,有石鏵等狩獵用具,有石砝碼等各種加工工具,有利器、磨製的石斧、用堅果碾碎製成的石板、祭祀用具等。

三內丸山遺跡出土的動物骨。

三内丸山遺跡出土的土偶幾乎均呈板狀扁平十字型,因此被稱為「板狀土偶」。已出土約1,600件陶俑,數量遠超過其他遺址。這段時期的陶俑呈現扁平十字形,描繪了臉部、胸部和肚臍。許多陶俑已殘破不堪,只有少數能完整復原。仔細觀看土偶五官還表情各異,極具趣味。

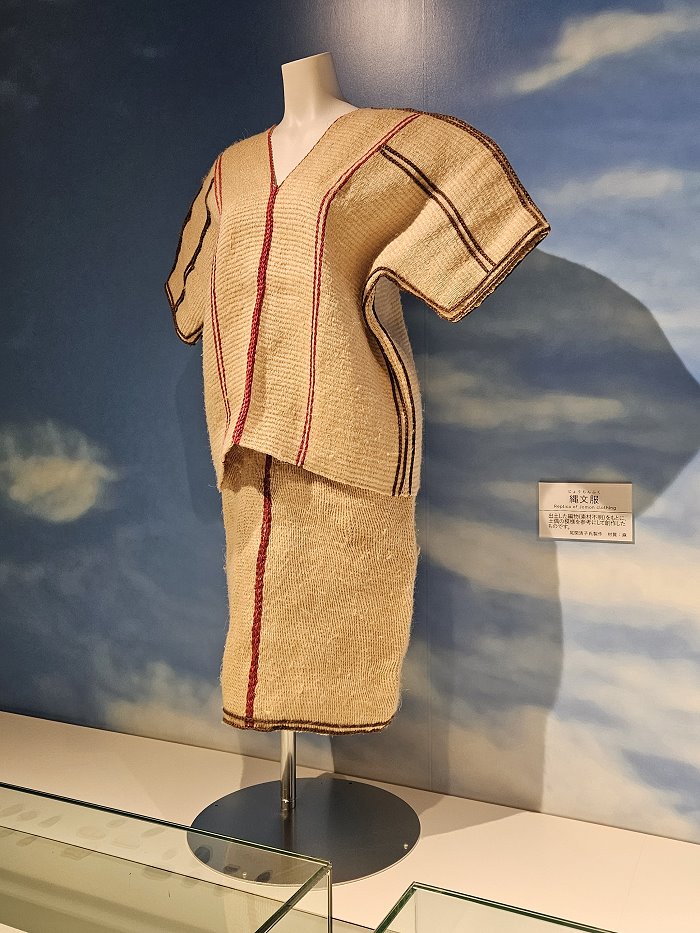

考古復原當時的衣物樣式。

當時人們配戴身上飾品,材質繁多。

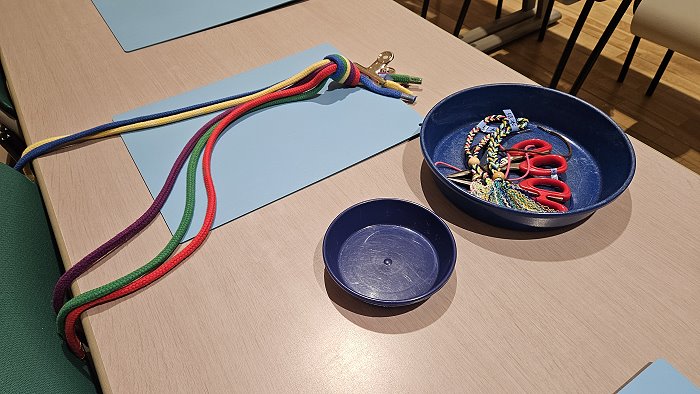

体驗工房,製作繩文時代裝飾物的體驗教室。

寬敞明亮的學習空間。

「板狀土偶」製作區。

彩繩編制區。

竹簍編制區。

あおもり北彩館(青森北彩館),為專售青森縣特產商店,目前總共有五家分店,這是位在三内丸山遺跡的分店。

あおもり北彩館內青森縣特產賣場,主要販售青森縣的農產品、水產品和加工品,還有展現北方工匠技藝的手工藝品。

あおもり北彩館附設的餐廳,眼看回程的巴士時間快到了,只能向隅。

在「三内丸山遺跡前バスのりば」搭乘「ルートバスねぶたん号(循環巴士睡魔號)」返回JR新青森駅(車班很少,要留意)。

CJ雨中走覽三内丸山遺跡

限會員,要發表迴響,請先登入

- 1樓. 皓呆土豆2025/06/24 13:25這遺址保存的相當好 ,台灣似乎可以多多學習 ~日本對傳統文化與文物維護向來不遺餘力,見賢思齊,有助於我們文化保存與推廣。 C J 於 2025/06/24 15:44回覆