走進青田街,只見一片木造低矮的日式傳統房舍藏身在綠意環繞中,街頭巷尾沉靜安詳,漫步其間,彷彿沐浴在鄉村田野裡。這批建築是當年台北帝國大學日本教授集體開發興建的「大學住宅組合」,而今座落於台北市中心高樓大廈的繁華街景之間,顯得格外地別樹一格,尤其難能可貴的,迄今仍然是古意、低調、散發著文化氣息,因而有人讚美為台北市最美麗的巷弄社區。

「青田七六」(台北市大安區青田街7巷6號)可說是其中的代表,因為起造人和歷任屋主過客的加持,以及進門右側牆壁上展示的一長列地質標本,很難得一見,標誌著此屋因人而貴,畫龍點睛地,讓這棟建築躍身成為台北市市定古蹟─「國立臺灣大學日式宿舍─馬廷英故居」,更是青田街的亮點。

1931年,台北帝國大學教授兼附屬農林專門部教授足立仁(Adachi Masashi,對台灣蔗糖農業發展多有貢獻)興建這棟建築時,基地為台北市大安龍安坡462-32番地,佔地206坪,主屋位於基地中央,整棟建築主要用檜木為建材,但為適應亞熱帶台灣的濕熱風土氣候,採取和洋折衷的設計,和式居住空間在內側,洋式空間如應接室、食堂、書齋等在外側,且有別於一般日式建築的紙窗、木造天花板等和式風情,天花板反而呈現裝飾性線條,還大量運用透明玻璃,創造光線穿透、室內光影交錯的情趣等等,和洋融合,從而自傳統日式房舍中洋溢出獨特的美麗風采與格調。

1945年,宿舍由台灣大學地質科學系第一任系主任馬廷英教授接手進住,馬家住在那兒直到2007年為止;1947年秋天,齊邦媛女士(「巨流河」作者)從上海來台、擔任台大外文系助教時,因為遼寧同鄉之緣,也曾一度寄居於此;其子馬國光(知名作家亮軒)也會抽空擔任解說員,介紹青田七六的故事,導覽他小時候的家。馬教授為日本帝國大學理學博士和德國柏林大學博士,著名的地質學家、古生物學家及海洋地質學家,屬國際級學者,一生治學嚴謹,早期研究以珊瑚為主,由現生珊瑚和化石珊瑚生長的季節性變化,推算出珊瑚的年成長值,從而擴及古生物、古海洋、古氣候與大陸漂移等方面的研究,其成果是今日重要理論的先驅。台大地質科學系典藏大量珍貴的標本,包括化石、礦物、岩石等標本三千五百件以上,存放於系館旁的地質標本館,如此豐富的館藏適足以表彰並紀念地質學大師馬氏一生奉獻於地質學研究的成就。(又,其孫馬世芳是知名主持人,目前知名度比父、祖高多了,但可能沒住過青田七六。)

〈20120303參觀時,前院還橫列平擺著幾根巨大樹幹,解說牌標識為「埋藏地底2000年的樟木香」。〉

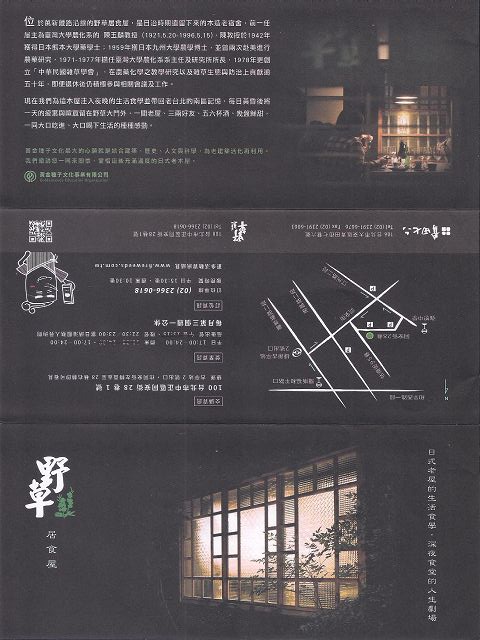

台北市啟動古蹟活化再利用熱潮後,黃金種子文化事業公司於 2010年接下「國立臺灣大學日式宿舍-馬廷英故居」的經營維修,隔年6月國內第一座科學界名人故居,以「青田七六」名義開幕,開放參觀,並定期舉辦免費文化導覽、地質科普活動、系列講座等,也提供餐飲服務。該公司成立於2006年,致力推廣科普教育為宗旨,以奉獻教育的精神、傳播台灣文化;繼2011年推出青田七六,2012年又接下「國立台灣大學日式宿舍─陳玉麟教授故居」,營造另一個科學界名人故居,讓古蹟修復,並以「 野草居食屋」為名重生。

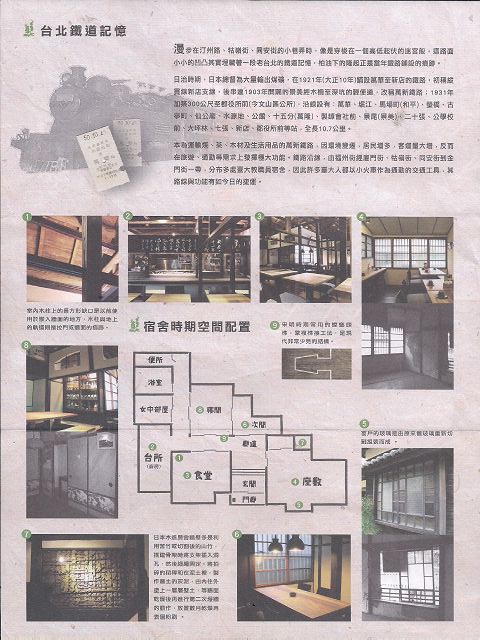

陳玉麟故居(台北市中正區同安街28巷1號)也是日據時期遺留下來的木造老宿舍,陳教授則是台灣大學農化系系主任及研究所所長(1971~1977),1978年創立「中華民國雜草學會」,浸淫在農藥化學的教學研究及雜草的生態與防治上,貢獻逾50年。黃金種子結合陳教授生平、日式屋舍特點與老建築四周的歷史變遷,輔以萬新鐵路主題,藉建築、歷史、人文與科學,挖掘老屋的文化故事,重新點亮老屋的新生命。

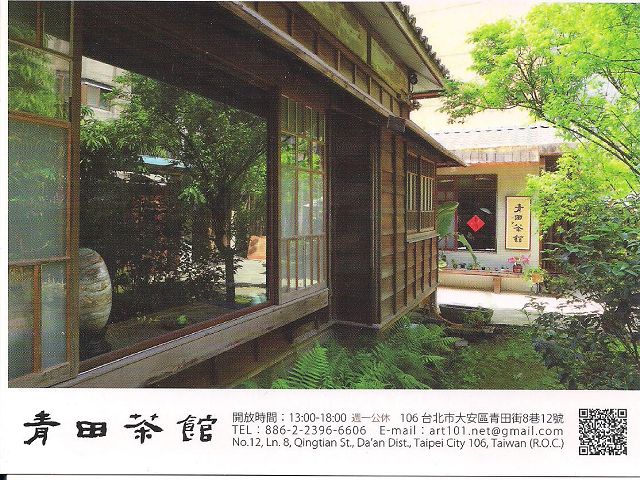

青田七六附近另一座老屋則以不同風格重生,那是台大哲學系教授洪耀勳故居化身的青田茶館(台北市大安區青田街8巷12號)。走進老樹環抱、綠意盎然的青田茶館,純樸靜謐的氛圍,再經館中敦煌畫廊藝文作品的洗禮,心一下子就沉靜下來。這棟房舍也建於1930年,由日本師傅運用台灣檜木與杉木設計建造,木構建築經八十幾載歲月摧殘,年久失修,已圍牆頹圮、屋頂坍塌,殘破不堪;2012年由敦煌藝廊接手進駐,遵照古法修建,牆體以編竹泥牆構造方式施作,屋頂結構採木桁架配置,日式黑瓦鋪蓋屋頂,前後院保留許多老樹等等,慢工細活,重新展現出日式宅院深幽雅致的味道,並注入新的藝術能量與文化養分,前半部規劃為畫廊,後半部是茶館,主體雖是藝廊,唯可透過茶為媒介,觀畫聞茶香,品茗觀書畫,藝術文化的能量讓老屋搖身一變,成為日式庭園畫廊,清幽自然、陶冶心靈的靜逸茶館。

這幾年,讓老屋活化、重生再利用,在台北蔚為風潮,讓老房子以茶館、或藝廊、或閱讀空間等等重新面世,歲月風華訴說著歷史,多了藝文滋養,益顯得古色古香,老房子的生命從而得以延續,讓庶民更容易且樂於親近古蹟,相得益彰。三五好友何妨相約到老屋視聽故事,如何?