羅浮宮 Louvre Museum

位於法國巴黎市中心的上最古老、最大、最著名的博物館之一,藝術收藏達40萬件,包括雕塑、繪畫、美術工藝及古代東方、古代埃及和古希臘羅馬等7個門類,主要收藏1860年以前的藝術作品與考古文物,與列寧格勒博物館、梵蒂岡博物館並列,號稱世界三大博物館。

現今羅浮宮佔地面積(含草坪)約為

歷史

1190 年:羅浮宮係法王菲力二世下令建於1190年建造,邊長約90公尺,四周有城壕,面積大致相當於今盧浮宮最東端院落的1/4,當時的盧浮宮堡並不是法國國王的居所,而是用作監獄與防禦性的城堡,存放王室財寶和武器。

14世紀:由於巴黎市區擴大,原本軍事功能喪失,法王查理五世覺得羅浮宮堡比位於塞納河當中的城島(西岱島)的王宮更適合居住,於是搬遷至此成為法國王宮,在他之後的法國國王再度搬出羅浮宮。

16世紀:1546年,弗朗索瓦一世遷入羅浮宮,並命令建築師皮埃爾˙勒柯(Pierre Lescot)按照文藝復興風格對其加以改建,於1546-1559年間修建了今日羅浮宮建築群最東端的卡利庭院(Cour Carree),並特別選用林布欄等的畫作裝飾房間,開啟羅浮宮的藝術收藏。擴建工程一直持續到亨利二世登基。

亨利二世去世後,王太后卡特琳˙德˙美第奇集中力量修建杜伊勒里宮(Tuileries Palace)及杜伊勒里花園(Tuileries Garden),羅浮宮的擴建工作再度停止。

波旁王朝開始後,亨利四世和路易十三修建了連接羅浮宮與杜勒伊里宮的「花廊」(Pavillion de Flore)。

1624-1654年間:路易十四時期曾令建築師比洛(Claude Perrault)和勒沃(Louis le Vau)於1624-1654年間,將羅浮宮的東立面改建為法國文藝復興風格(法國古典主義風格)。

1682年:法王路易十四將法國宮廷移往凡爾賽宮後,羅浮宮的擴建工程再度終止。路易十四曾計劃拆除羅浮宮,後來改變主意,讓法蘭西學院、紋章院、繪畫和雕塑學院、以及科學院搬入羅浮宮。此外還有一些學者和藝術家被國王邀請住在羅浮宮的一層和花廊的2樓。

1750年:法王路易十五時期,規畫拆除羅浮宮,但由於宮廷開支過大,缺乏足夠的金錢來僱傭拆除工程所需的工人,羅浮宮得以倖存。

1789年:10月6日,巴黎的民婦集群前往凡爾賽宮,將法王路易十六挾至巴黎城內,安置於杜伊勒裡宮,該時期對羅浮宮進行了簡單的清理打掃工作。

法國大革命期間,羅浮宮被改為博物館對公眾開放。

拿破崙即位後,開始了對羅浮宮的大規模擴建,建造了面向里沃利路的北翼建築,並在圍合起來的巨大廣場中修建了卡魯索凱旋門,作為杜伊勒里宮的正門。拿破崙三世時期修建了黎塞留庭院和德農庭院,完成了羅浮宮建築群。

1793年:7月27日當時革命政府特別佈置一間房間展示皇室藝術品,開放民眾參觀。

1871年:財政部遷至羅浮宮左翼香榭里殿。

5月,巴黎公社面臨失敗時,決定燒燬的還有巴黎市政廳、王宮(Palais Royal)、杜伊勒里宮、羅浮宮等標誌性建築,杜伊勒裡宮被完全焚燬,羅浮宮的花廊和馬爾贊長廊被部分焚燬,但主體建築倖免。

法國第三共和國時期拆除杜伊勒裡宮廢墟,形成了羅浮宮今日主體建築的格局。

1990年代羅浮宮擴建工程:

1981年9月24日法國總統密特朗宣佈要將羅浮宮現代化,使其成為真正的美術館。並於次年9月邀請貝聿銘參與其擬定的大巴黎建設。

1982年:3月新財政部基地選定,12月選定新址設計師。

1983年:大羅浮宮計劃主管Emile Biasini向貝聿銘發出羅浮宮案競圖邀請。

1984年:1月23日貝聿銘向歷史紀念委員會簡報計劃案,遭到了極大的反對和責難。春天,羅浮宮地下考古工作開始。

1985年:貝聿銘的建築計畫獲得龐畢度夫人支持。設置等比例金字塔模型供市民參觀4日,反對聲浪平息。2月,工程正式啟動。

1988年:10月14日,密特朗總統為拿破崙廣場的正式開放親自剪裁。年底,財政部先行遷出部份,騰出一般空間讓貝氏設計規劃。

1989年:3月30日,玻璃金字塔落成,羅浮宮第一期整建完成。

1993年:11月8日,香榭里殿整建完成重新開放,第二期工程完成。

羅浮宮擴建工程,是1989年法國大革命200周年紀念巴黎十大工程之一,也是唯一的一個未經投標競賽,由法國總統密特朗親自委託華裔建築師貝聿銘建造設計的工程。位於古建築群中心由貝聿銘建造的玻璃金字塔,是一座現代工藝寓意古老建築的作品,是法國1981年「大羅浮宮」計畫的核心部分,是羅浮宮的總出入口,地下室是羅浮宮的中樞,連結地面上的所有建築,把自然天光引入古老空間裡,縮減了原先迂迴的參觀路線,拓展了所有展覽廳室的空間。

玻璃金字塔高21.64公尺×底邊長35.4公尺,與羅浮宮本體建築平行,三面環繞著3個高5公尺的小金字塔和7個三角形噴水池,西側與東側三角形噴水池對應的位置為廣場入口。

金字塔群之下為1個面積662,129平方公尺的巨大地下空間。貝聿銘認為羅浮宮的整建,首要任務是建設一個「交通中心」,以縮短羅浮宮的參觀動線,而增建新結構體會對羅浮宮的整體景觀造成破壞,因此將所有需求的空間地下化是惟一的解決之道,而展覽室應該要直接通達地下停車場。

爲了創造一個可以凸顯羅浮宮的巨大變革的象徵標誌,貝聿銘決定採用玻璃金字塔的設計,因為三角形是最不佔空間的形體,塞納河的河床淺,羅浮宮毗鄰河畔,為避免地下水的問題,挖掘的深度以9公尺為極限,採金字塔形,其結構支撐可以減少,而不必深入地下。

玻璃透明的玻璃羅浮宮本館被遮蔽面積減至最低,又具有反射環境,似存在又似不存在的特性,而陽光是大廳空間所必須的,採用玻璃可將陽光直接照射到地下入口大廳的通道。

有人質疑金字塔是古埃及法老王的陵墓,作為新建築物加到羅浮宮的古建築群去,做法是否恰當﹖貝聿銘回應表示﹕「實質的金字塔給死人﹐透明的金字塔給活人。」

玻璃金字塔是羅浮宮的入口,搭乘電扶梯從廣場抵達地下層的拿破崙廳,其設計暨管理方式完全與美術館的展覽空間分離,是一個獨立運營的空間。拿破崙廳有兩層,人們通常都是先抵達大廳,其中不鏽鋼的螺旋形樓梯,係貝氏所設計的美術館中具有雕塑貝氏風格的樓梯。

正方形的拿破崙廳,四個直角正對著各方位的通道口,地面上的三個小金字塔為通往三個不同美術館的「指引」,在大廳的周邊設有餐廳、書店、商店,以及多功能禮堂、簡介室會議室等活動空間。由大廳向西的通道可到達地下停車場,貝氏在途中設置了一個倒置的玻璃金字塔,並為為空間引入自然光。

金字塔的結構設計了三向度立體化的張力結構系統,以不鏽鋼的細索織出綿密的網狀結構,連結點再接上一根55公釐圓徑的直桿,支桿支撐玻璃面的框架,環環相扣。包覆面的675片玻璃,係採用法國楓丹白露地區所生產的純白色砂的特殊支撐玻璃。玻璃金字塔的結構體,包括金字塔與地下空間都以十字形墩柱支撐,為達到柱體與牆面的色澤質感和諧,混凝土墩柱全部是將石材磨碎製作而成,此為貝氏處理混凝土的固有風格。

展覽廳室:

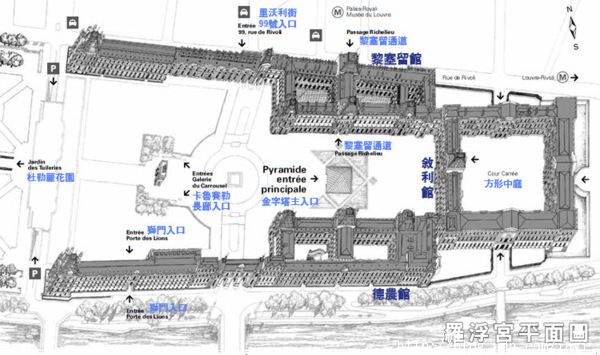

(一)黎塞留庭院(Richelieu Wing)展示遠東、近東、伊斯蘭文物、雕塑、14-17世紀的法國油畫、德國、尼德蘭和法蘭德斯油畫、其他繪畫和形象藝術。

(二)蘇利庭院(Sully Wing)展示古埃及文物、近東文物、古希臘、伊特魯里亞、古羅馬文物及雕塑。

(三)德農庭院(Denon Wing)展示古希臘、伊特魯里亞、古羅馬雕塑;17-19世紀的法國油畫;義大利及西班牙油畫

羅浮宮博物館的常設展覽分為8大類別:

(一)古東方文物,包括伊斯蘭藝術。

(二)古代埃及文物。

(三)古代希臘、伊特魯里亞﹝Etrusques﹞及羅馬文物。

(四)雕塑。

(五)工藝品。

(六)繪畫。

(七)書畫刻印藝術。

(八)羅浮宮歷史及中世紀的羅浮皇宮。

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(門口小金字塔等候預約的導覽,以及等買票)

7.

8.

(金字塔的玻璃和金屬網有透光及隔離紫外線的功能)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(漢摩拉比法典,上面刻有許多文字,不易照出來)

22.

(拿破崙的加冕圖)

23.

24.

(大宮女,圖上似有第二個人喔)

25.

(屋頂的裝飾)

26.

(婚禮的喜宴,新郎和新娘並未坐中央)

27.

(這位背對著我們的台籍導覽葉小姐,非常非常的棒,她對於羅浮宮的每個展品如數家珍,還會帶我們抄進路,使我們短暫的時間能看到多一點的展品。她自己每導覽一次,她可以加導覽點數。可惜她走的太快,耳機的語音導覽在轉彎時候就聽不見了,我就和我的團友們失聯了。我怕迷路在這些拐來拐去的展覽廳裡,於是我趕快下樓到集合地點,錯失了ㄧ個鐘頭的聽葉小姐的解說,也少看了許多世界名畫)

(在羅浮宮內,我新買的相機突然當機,開機也沒有影像,所以只好拔掉電池重開機。因為當機,所以許多珍貴的影像都不見了,好遺憾。)

28.

29.

30.

(這張畫裡的人物,似男似女,典故為何不記得了)

31.

32.

33.

羅浮宮的庭院和雕刻

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

以凡爾賽宮、羅浮宮、和楓丹白露宮比較,我覺得後兩者比較值得參觀!楓丹白露宮下次在介紹。

限會員,要發表迴響,請先登入

- 1樓. 安歐門2015/08/03 00:43

你的面膜很藝術。

本人有點醜,還是遮著點! 寧靜姐 於 2015/08/04 00:10回覆