送給喝茶同好

茶的資訊藉著網路的更新,合理的知識多了.年輕人無意中喝了綠茶,交換資訊中喚起了讀茶的動力.知識即經濟,認識茶後的品茶,就與茶交友,口腔’舌尖體認出茶種的風味,味覺與認知的互動有趣,人生真得用閑做知覺’味覺認證,品茶的愉悅.山茶屬(genus Camellia)植物為山茶科一重要的分類群,全球目前約一百至三百多種.目前開發的經濟價值除可用種子榨油、嫩葉可製成茶飲料、花具觀賞價值.

中國古代發現茶有藥用價值,能解毒.證明茶能去心肺胃脾之火,又能解酒食之毒,能治失眠,堅齒,去痰,還有能夠減肥,美容,治貧血,經痛,便秘等.

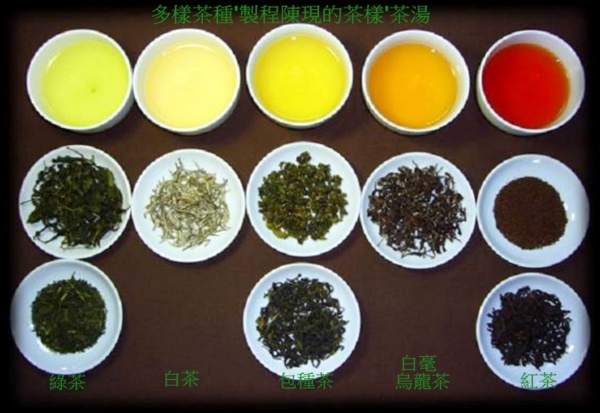

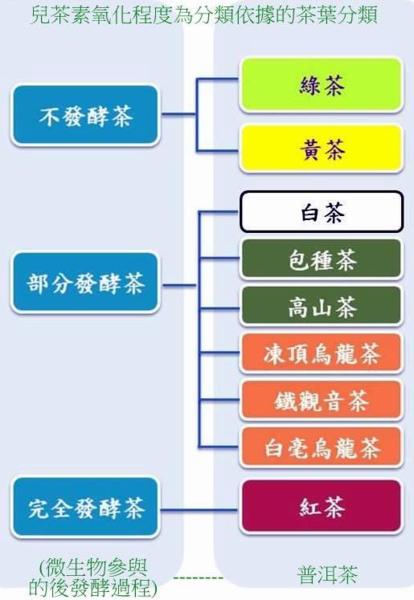

六大茶類;綠茶屬於不發酵茶,黃茶與白茶屬輕發酵茶,青茶屬半發酵茶,紅茶屬發酵茶,黑茶則是後發酵茶. 以兒茶素氧化程度區分,歸類為不發酵的綠茶及黃茶、不同發酵程度的部分發酵茶(包括白茶,條形或半球形包種茶、烏龍茶等),以及完全發酵的紅茶.

西方社會流行一種加工茶,即花茶(半發酵). 將毛茶與花一層層的堆放,經過幾個小時,待茶葉吸收了花香之後,將茶葉與花分開,分別烘乾之後,再將花朵加到茶葉中即是花茶.這種茶葉在製作時薰入香花,故命名為花茶.茉莉花茶是將完整的茉莉花加到綠茶或紅茶中,玫瑰包種或玫瑰工夫茶是將玫瑰花瓣與烏龍茶或紅茶混合,而以茉莉花薰製的就叫「茉莉花茶」,以珠蘭薰製的就叫「珠蘭花茶」.中國有香片.濃鬱爽口的茶味,芬芳的花香,茶引花香,香增茶味,相得益彰.

葉成茶的工序及稱謂

臺灣製茶技藝來源大致可區分為閩北武夷岩茶系統,以早期烏龍茶和條形包種茶為代表,另一系統來自閩南安溪鐵觀音,以木柵鐵觀音和半球形包種茶為代表. 各類茶葉製造過程中,茶葉氧化作用發生的多少做為分別茶葉名稱法則.茶葉的氧化作用也稱為茶葉的發酵,是茶葉中一群主要的酚類化合物,兒茶素類(catechins),經過多酚氧化酶的催化後發生氧化,形成氧化形態的多酚類聚合物,如茶黃質(theaflavins)、茶紅質 (thearubigins),氧化的程度越高,多酚類聚合物的形成與種類就越多.兒茶素類為無色的化合物,雙體結合(dimer)的茶黃質為一種橙黃色的化合物.更大型的聚合物(polymer)茶紅質溶於水呈現紅褐色,因此製造過程中發生氧化作用越劇烈的茶葉種類,如紅茶或重發酵的烏龍茶,茶湯水色澤就越趨近橙紅色.普洱茶茶湯所呈現的黑褐色色澤,則是來自微生物參與的後發酵過程,為另一類型的製造方式.

茶葉製程原理

一、萎凋及攪拌:

萎凋可分為日光(熱風)萎凋及室內萎凋,日光(熱風)萎凋室藉由熱能使茶葉水分消散,日光萎凋後移入室內進行室內萎凋繼續使茶葉水分消散.萎凋過程可使茶葉重量、體積、硬度降低,並增加細胞的通透性,促進化學反應產生特殊香氣及滋味;藉由攪拌動作使茶葉細胞摩擦破損,增加酵素及多酚物質作用進而控制茶葉發酵的程度.

二、殺菁:

殺菁主要是藉由熱抑制茶葉中多酚氧化酵素的活性,使茶葉水分消散、葉片變軟,以利後續揉捻動作,去除茶葉不良的菁味.

殺青,是綠茶、黃茶、黑茶、烏龍茶、普洱茶、部分紅茶等的初制工序之一.主要目的是通過高溫破壞和鈍化鮮葉中的氧化酶活性,抑制鮮葉中的茶多酚等的酶促氧化,蒸發鮮葉部分水分,使茶葉變軟,便於揉撚成形,同時散發青臭味,促進良好香氣的形成.

殺青是綠茶等形狀和品質形成的關鍵工序.殺青方式有炒青、蒸青、泡青、輻射殺青.殺青一般掌握“高溫殺青、先高後低;老葉嫩殺、嫩葉老殺;拋悶結合、多拋少悶”等原則.

三、揉捻:

揉捻使茶葉捲曲成條狀,並破壞茶葉的細胞結構,使茶葉的汁液流出附著於表面,增加沖泡時的風味;在紅茶揉捻中使茶葉細胞劇烈破壞,增加多元酚物質及多酚酵素作用,生成紅茶的風味及品質.

四、乾燥:

一般茶葉須乾燥至含水量3%~5%,減少微生物生長及化學反應以利保存,並使茶葉形狀固定以利包裝及運送,及增加茶葉風味.

五、渥堆:

渥堆方法是將殺菁、揉捻後的茶葉,在一個相當濕度和溫度的環境下,進行長時間堆積保溫.渥堆的原理是一種濕熱作用,在水和氧的參與下,給以一定的熱量,使茶葉產生一系列的濕熱化學反應,令多茶葉作非酵素性的氧化作用.

發酵與烘焙

發酵; 所含的醣類、揮發性化合物(香氣成份),兒茶素氧化程度.表現在茶湯顏色與香氣陳現的強烈程度.殺菁(又稱炒菁);殺菁的目的是利用高溫破壞酵素的活性,停止發酵,以免香氣完全散失.殺菁的溫度在160至180度. 殺菁機發明以前,炒菁法是用雙手在鍋中炒,故稱『炒菁』,多採自然發酵法則.

烘焙;烏龍茶產製特色.重焙火帶有明顯焦味茶樣,有些坊間認為陳年茶必須重烘焙,利用高溫產生梅納和焦糖化反應,使茶葉外觀呈現炭化的黑色,茶湯水色呈現深褐色,雖然會有滑順甘醇之滋味,但明顯帶有焦味,為異樣的觀念.因為高溫焙火容易使茶葉失去活性,揮發性成分不再,很難持續所謂的後發酵作用. 培火是茶製成後,用火慢慢烘培,使茶葉從清香轉為熟香,直接影響茶葉品質的特性.培火 愈重,茶中咖啡因和丹寧就揮發得愈多,刺激性就愈少,但香氣相對的散失愈多,其茶湯的顏色會變的較為深沉.重培火茶,茶湯可顯弱酸,口腔’舌間的單寧酸隨著唾液更迭及沖泡次數將逐漸陳現甘味.類咖啡,咖啡卻缺變臉的機會(咖啡一泡定風味.).

註:

梅納和焦糖化反應

均屬褐變反應,差別為焦糖化是只有「糖」受熱後分子瓦解的過程.梅納反應是「糖」或「澱粉」加上含有「蛋白質」或「胺基酸」.(胺基酸是構成蛋白質的基本單位, 蛋白質是生物體內重要的活性分子,包括催化新陳代謝的酶(又稱「酵素」)等成份的食材一起烹煮產生的反應,例如炒洋蔥、烤麵包與煎牛排,這些烹調方式就會產生梅納反應,能夠把食物「炒香」、「上色」.胺基酸加上醣類的梅納反應,可以說是所有肉類和大部分的蔬菜都適用,無論是煎烤炒炸,只要是加熱就能產生梅納反應.

焦糖具黑色素,為食材添色, 產生的香氣是甜、酸味、苦、果香、雪利酒般的氣味.「梅納反應」的產生中,也讓顏色變黃變深或變黑,也會產生濃郁香氣,例如甜味產生.

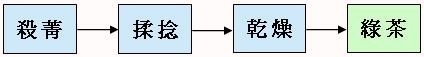

綠茶

綠茶為不發酵茶,加工法是採新鮮茶菁嫩葉.加工製作的第一道工序,把摘下的嫩葉加高溫,抑制發酵,使茶葉保持固有的綠色,同時減少葉中水分,使葉片變軟,便於進一步加工.不經任何發酵處理,進廠後就立即殺菁而製成,保留了新鮮茶菁鮮綠清爽之風味.

綠茶是一種青散葉茶,很久以前人們是把散葉茶拿去蒸的,為了除去苦味的缺點,改蒸為炒,是現在中國的綠茶.這一改變,經歷了宋元明三代.是中國古代製茶工藝的重大改革.

綠茶是以適宜茶樹嫩葉為原料,經殺菁、揉捻、乾燥等工藝過程製成的未經發酵’焙火茶葉.其茶乾色澤和沖泡後的茶湯以綠色為主調,清湯綠葉是綠茶之共同特徵,故名綠茶.

綠茶生產國主要為中國、日本兩國.綠茶的製程中關鍵在於殺菁,分為蒸菁、炒菁、烘菁、曬菁四種方法.中國在製成上以炒菁被廣泛運用,炒菁的過程中,茶葉因水分散失,進而柔軟方便整型.傳統為徒手翻炒,至今已有機器翻炒,因無須焙火,可稱為生茶.

日本茶(煎茶),由於煎茶多數以蒸菁工藝製成,茶乾的色澤上翠綠鮮明,接近茶葉天然本色,口感甘甜,有著日本獨特的旨味(UMAMI,鮮味.),在日本為最受歡迎的綠茶種類.

由於綠茶為採取茶樹的新葉或芽,茶菁採摘後不進行發酵及焙火,呈現的味道為蔬菜、青草、綠豆、海苔、海水鹹味等.保留了鮮葉的天然物質,含有的茶多酚、兒茶素、葉綠素、咖啡因、氨基酸、維生素等成分多.其中咖啡因及茶鹼都有興奮作用,且茶鹼有利尿作用,因此夜間飲茶會引響睡眠,飲茶時間晨起為佳.

產地;大陸知名綠茶:洞庭湖碧螺春、西湖龍井最知名(炒菁綠茶為主).日本知名綠茶:靜岡煎茶、京都玉露等(蒸菁綠茶為主).

茶種有獅峰龍井、碧螺春、黃山毛峰等.無味之味獅峰龍井、香百里醉碧螺春及冰清玉潔黃山毛峰.

碧螺春是中國傳統名茶,中國十大名茶之一,屬於綠茶類,已有1000多年歷史.碧螺春產於江蘇省蘇州市吳縣太湖的東洞庭山及西洞庭山(今蘇州吳中區)一帶,所以又稱「洞庭碧螺春」.唐朝時就被列為貢品,古人們又稱碧螺春為「功夫茶」、「新血茶」.高級的碧螺春,茶芽之細嫩0.5公斤干茶需要茶芽6-7萬個.炒成後的干茶條索緊結,白毫顯露,色澤銀綠,翠碧誘人,或捲曲成螺,採摘於春季, 故名「碧螺春」.碧螺春可以賞茶舞,沖泡後杯中白雲翻滾,清香飄逸.

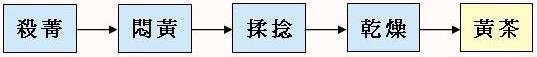

黃茶

黃茶為不發酵茶.製法基本上與綠茶類似. .炒菁後悶黃是黃茶的製作特點.

黃茶;黃湯黃葉,它是在綠茶製作過程中進行悶黃的結果,即炒青茶的火候掌握不好,或溫度低,都會令青茶變黃.世事就是這樣,在無意中創出了新品.

茶種有湖南君山銀針及溈山毛尖、安徽黃大茶、霍山黃芽等.溈山毛尖產於湖南省寧鄉縣溈山鄉,因產地位居「溈山」而得名.與岳陽的君山銀針,具「瀟湘黃茶數兩山」美名.

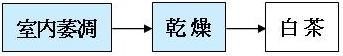

白茶

白茶為部分發酵茶,約起源於明清時期,產於福建省福鼎、政和、松溪和建陽等縣.加工工序為重度萎凋(48小時以上)、不攪拌、不炒菁、不揉捻而直接乾燥製程.

白茶接近自然,因採自細嫩、葉背多白茸毛的芽葉,不炒不揉,只萎雕及曬乾,茶葉上的白茸毛完整地保留而成.

茶種有福建的白毫銀針、福鼎大白、政和白牡丹、貢眉等.沖泡福建的白毫銀針,類結晶的杯中奇景,加添茶飲樂趣.

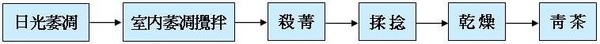

青茶

青茶為部分發酵茶,約起源於中國清代時期,產地主要為福建地區.工過程中須進行複雜萎凋作業,促使茶菁進行化學變化,藉由力(攪拌)及酵素作用產生茶湯特殊香氣及滋味.

青茶;有烏龍茶’鐵觀音類,以發酵輕重和焙火程度區分.屬於半發酵茶,介於綠茶和紅茶之間.即有綠茶鮮濃之味,又有紅茶甜醇的特色,性和不寒. 綠葉典型的烏龍茶,葉片中間呈綠色,葉緣呈紅色. 半球形包種茶是結合素包種(條形包種茶)和鐵觀音製法,素包種著重在清香花香的表現,鐵觀音則著重在烘焙程度、滋味的甘醇度和韻味表現,加工中特殊的走水及包巾揉,容易造成水色偏紅、香氣較不易呈現.凍頂烏龍茶在後半段製法若是結合鐵觀音的包巾揉和重烘焙作法,很容易將清香的味道掩飾掉.主產於福建,廣東,台灣.

青茶有以觀音媲美的鐵觀音、茶中之王大紅袍及茶中之聖凍頂烏龍.

鐵觀音製茶工藝複雜,製工精緻,十餘道工序.鐵觀音製法與武夷岩茶製法比較起來,萎凋和發酵程度比較輕,製茶過程中茶多酚類物質損失較少,所以味濃耐泡,且較鮮爽.鐵觀音的揉捻重,殺菁葉用布包起來揉捻、叫做包揉, 使之條索緊結,外形美觀.

鐵觀音茶樹品種的由來,是安溪縣松林頭茶農魏飲,信佛,每晨必奉清茶一杯於觀音大士像,十分虔誠.一天上山砍柴,偶見岩石隙間有一株茶樹,在陽光照射下,閃閃發亮,極為奇異.挖回精心加以培育,並採摘試製,其成茶沈重似鐵,香味極佳,疑為觀音所賜,即名為鐵觀音.

鐵觀音別名紅心觀音或紅樣觀音.其他如紅英觀音、白心尾觀音、白樣觀音及薄葉觀音則均非純種鐵觀音.純種鐵觀音植株為灌木型,樹勢披展,枝條斜生,葉片水平狀著生.葉形橢圓,葉緣齒疏而鈍,葉面呈波浪狀隆起,具明顯肋骨形,略向背面反捲,葉肉肥厚,葉色濃綠光潤,葉基部稍鈍,葉尖端稍凹,向左稍歪,略下垂,嫩芽紫紅色,因此有”紅芽歪尾桃”之稱,這是純種特徵之一.

安溪鐵觀音的製造工藝,要經過:涼青、曬青、涼青、做青(搖青、攤置),炒青、揉捻、初焙、復焙、復包揉、文火慢烤、揀簸(ㄅㄛˇ)等工序才製成成品.

優質鐵觀音茶條捲曲、壯結、沈重、呈青蒂綠腹蜻蜓頭狀.色澤鮮潤,砂綠顯, 紅點明,葉表帶白霜,是優質鐵觀音的重要特徵之一.鐵觀音湯色金黃,濃 艷清澈,葉底肥厚明亮,具綢面光澤.泡飲茶湯醇厚甘鮮,入口回甘帶蜜味;香氣濃郁持久,”七泡有餘香”.

發酵程度達 50-60%的部分發酵茶稱為「烏龍茶」.此烏龍茶製法著重在萎凋和攪拌過程,前段著重在萎凋過程以輕攪拌方式,後半段則採重萎凋促使發酵程度加深葉緣褐變,呈現七分紅三分綠之色彩.烏龍茶的單寧酸成分部分受酵素性氧化,但程度較低,仍含大量新鮮茶葉的單寧成分,但已有不少縮合單寧形成,茶水部分綠黃色已轉成棕紅色,其顏色介於綠茶和紅茶之間.

包種茶、凍頂、現代化的鐵觀音都屬於輕萎凋輕發酵的製法,傳統的鐵觀音、水仙是屬於輕萎凋中發酵,白毫烏龍是重萎凋重

全發酵茶

紅茶;紅茶屬全發酵茶。紅茶的製造過程為室內萎凋5~18小時,再經由揉捻過程使葉片細胞劇烈損傷使多酚氧化物質與多酚氧化酵素進行反應,然後再進行渥紅發酵,令葉片完全變紅,產生良好紅茶品質.

紅茶是世界最大產量的茶類,印度及斯里蘭卡亦有出產,是以機器生產的紅碎茶,而中國的大都是全葉茶或芽茶﹝又稱為工夫紅茶﹞.

茶葉不經殺青工序,發酵催化一種紅色茶素,這種色素一部分能溶於水,沖泡後形成紅色茶湯,另一部份不溶於水,積累在葉片上令葉片成為紅色.

紅茶都是由灌木(小樹)山茶的葉子製成,目前分支的兩個大類為小葉中華品種(C. sinensis subsp.sinensis)和大葉阿薩姆品種.茶種有安徽祈門紅茶、福建正山小種、雲南滇紅等 … 紅茶的代表是極品祈門紅.

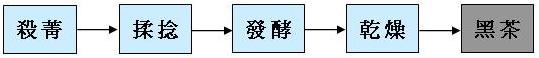

後發酵茶

黑茶;將殺青、揉捻後的茶葉,在一個相當濕度和溫度的環境下,進行長時間堆積.使茶葉產生一系列的濕熱化學反應,令茶葉作非酵素性的氧化作用,形成黑茶的品質特色.

黑茶 又稱番茶.茶葉一般較粗大,製作過程因炒綠茶時,葉量太多,堆積發酵時間較長,葉色變油黑色的深綠色或黑褐,故稱為黑茶.黑茶可以直接飲用,或壓製成各種緊壓茶. 普洱茶,實際上是以雲南大葉種茶製成的曬青毛茶為原料,經加工整理而成各種雲南茶葉的統稱.

普洱茶的加工(生茶)是採摘大葉種芽葉,經殺菁、揉捻和晒乾等工序,再蒸壓成餅狀、磚茶或沱茶等形狀,經若干年的貯放自然發酵讓其陳化,利用時間與空間產生不同的香氣滋味變化,如荷香、樟香、蔘香等香氣的呈現,所以有所謂的越陳越香、越老越值錢之說法.1970 年代普洱茶開始流行所謂的「熟茶」做法,殺菁後的毛茶經加水渥堆發酵之工序,利用濕熱之原理短時間促使茶質陳化,湯色變紅,產生濃烈之味質及氣韻,滋味呈現出滑潤甘甜之特色,以快速方法符合消費者對口感的要求.但熟茶貯放後顯得平淡,只餘存醇滑,缺乏後勁.不似生茶之香氣表現及活潑生動之活力與韻味價值.

普洱茶主要殺青方式分為鍋炒殺青、滾筒式殺青.大型廠或一般臺地茶多為滾筒式機器殺青,少數民族與野生野放茶則多為鍋炒手工殺青.其他茶類殺青目的在於利用高溫停止酵類酶繼續作用,而普洱茶殺青則只是減緩其發酵速度並增加其柔軟度以利揉撚,以及去除青味.滇青茶殺青溫度依鮮葉實際情形來判斷溫度與時間,通常鍋內壁溫度180度左右.普洱生茶製成,以日曬方式乾燥,茶芽內容物和化學成分的不同,造就普洱茶貯放後品質較為多層次的變化.

黑茶以湖南安北最著名,而茶種有雲南普洱茶、廣西六堡茶、湖南安化黑磚、湖北老青茶、四川邊葉等.黑茶的代表是中庸性溫的普洱茶.

茶的成品內容敘述

1.茶葉品級

茶青越嫩,水可溶物含量越高,質量的評價就越高.芽心一定比一心二葉或一心三葉者嫩.茶湯的綜合評價,水可溶物豐富,各種水可溶物的組成恰到好處形成歡喜的香與味.代表該種茶所獨有的風味與特質.

2.條索緊結程度

茶葉的老嫩與條索的緊結程度密切相關,幼嫩的葉子容易揉得緊結;形狀的緊結程度與揉捻的方式有關.除了故意製成“自然片狀”的茶之外,條索越緊結的茶表示水可溶物較為豐富,至於溶解速度則取決於葉細胞揉破程度、葉子的大小及其完整性.

3.外形大小

體型大、完整性好的茶葉,浸泡時水可溶物溶解得比較慢;相反,體型小、完整性差的茶,水可溶物的溶解速度就比較快.春天採收的葉形較大,冬天採收的葉形較小;土地肥沃的葉形較貧瘠者為大;樹齡輕的葉形較老的為大;成熟度高的葉形較成熟度低者為大.聞有機械採茶,沖泡後葉不成型,風味與特質或不致變化.

4.揉捻程度

揉捻時壓力的大小與時間的長短.壓力越大,時間越長,表示揉捻的程度越高. 一字形的來回揉捻要比旋轉式的揉捻,其葉細胞揉破的程度輕. 茶葉條索有沒有滾動也會影響到揉捻的效果,茶葉隨著揉捻的力量滾動時,揉捻的效應較重. 初揉後再經包布揉,揉捻的效果一定加重.包布揉得次數越多、揉得力量越強,或是邊焙邊揉,都會造成重揉捻的效果,同時也會使茶葉的外形變得越捲曲.易得茶沖泡時茶種特色’風味的即時顯露.

5. 外形緊結程度與條索緊結程度

外形緊結程度是指茶葉製造時,揉捻成不同形狀後的鬆緊程度.而條索緊結程度是指每片茶葉本身被揉捻得鬆緊程度.

茶葉的外形,緊結程度由高到低排列,可分成下列12個等級:

1) 粒狀:揉成細小的圓珠形,如珠茶.

2) 球狀:揉成較大的圓球狀,如凍頂、鐵觀音等,都是成熟采的烏龍茶,也可以不揉得那麼緊,而成為第8級的曲卷狀.

3) 緊塊狀:壓製成緊密地塊狀,如沱茶等.沖泡時都已解體成大小不一的塊狀,摻雜或多或少的細碎茶. 黑茶沱茶是以普洱茶為原料, 雲南沱茶;用普洱散茶壓制而成的稱雲南普洱沱茶. 「雲南沱茶」用曬青綠毛茶為原料製作.

4) 細角狀:揉捻後同時剪切成細角狀,如用以裝成小袋茶的碎形紅茶.

5) 碎片狀:深蒸綠茶在揉捻後會變成碎片狀,其他條狀的成品茶在幾經搬運與裝填後也會變得細碎.

6) 圓條狀:滾揉成圓條狀,如眉茶、玉露、功夫紅茶等,也都屬於嫩採為主的芽茶類.

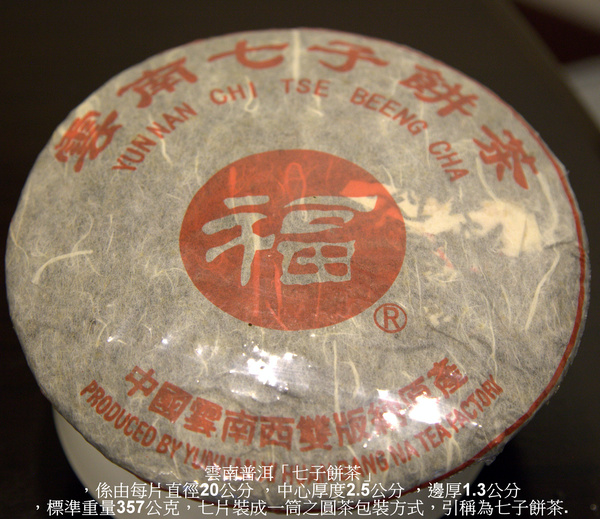

7) 松塊狀:雖屬緊壓茶,但壓制得不緊,用手即可輕易剝散,如經渥堆的七子餅茶與磚茶.沖泡時也都先行剝散成大小不一的塊狀或碎片.

8) 曲卷狀:初揉後再行包布揉,也稱團揉,將成熟採的茶菁揉成較緊的捲曲狀,如凍頂、鐵觀音等烏龍茶.若以此法多次包揉,就成了第2級的球狀.

9) 劍片狀:壓揉成片條狀,如龍井茶、煎茶等,較圓條狀更輕揉,外形更為蓬鬆.

10) 自然條狀:上一級的劍片狀屬芽茶類,這一級則屬於葉茶類,外形不那麼扁平,體積更為蓬鬆.如武夷岩茶、白毫銀針等.

11) 自然彎曲:此級之外形自由彎曲或稍成螺旋狀,體積更為蓬鬆.如台灣碧螺春(綠茶)、清茶(包種)、白毫烏龍等.

12) 自然片狀:此級茶製作過程中不加揉捻,或僅輕微揉捻,外形呈自然片狀,如白茶類的白牡丹、壽眉,綠茶類的瓜片等.

6.茶菁老嫩

茶樹上採摘新芽或新葉作為製茶的原料稱為茶菁.茶枝成長期間,頂端隨時有芽出現,採下芽尖,或連帶二三片葉子,製成的茶就是「芽茶」.芽茶是以嫩芽為主的茶菁製成,一般會帶一二片新葉,即所謂之「一心一葉」,或「一心二葉」茶.採自正在成長中的芽與葉,稱為芽茶類;採自已經成熟的枝條,頂端已不再吐芽的嫩葉,稱為葉茶類. 茶枝長熟,等頂端不再繼續冒芽,這時採頂端的二三片新葉製造成的茶就是葉茶.葉茶是以剛開面的二三片成熟葉為主,茶菁這時的狀況被稱為「對口二葉」,如果第三葉還沒有變老,可以多採一葉,就稱為「對口三葉」.開面葉的茶菁比較容易製成香氣,但滋味會嫌薄,所以最好摻雜20%~30%的帶芽茶菁,也就是在新枝尚未全部長熟之時就要開採.芽茶類的所謂一心一葉、一心二葉,這類茶講究枝葉連理,梗和葉並不分離;但葉茶類在製作完成後,往往將梗、葉分離,以利葉基部位的水分充分乾燥. 採摘兩葉或者三葉作為標準,稱為“對口兩葉”或“對口三葉”.其字面意義上去瞭解,就是新長成的兩葉剛好相互對著,稱為對口. 葉茶類傳統的做法是在茶葉製成初乾後,將茶梗剔除,也就是俗稱的撿枝.枝葉分離程度高者,溶解的速度要高於分離程度低者.分離程度的高低主要是看枝葉分離點是在葉柄的地方還是在葉子的底部.葉柄的地方是標準的枝葉分離法,撿出的茶梗很乾淨、整齊.葉子的底部的分離點易至葉子破裂.所以,撿出的茶梗還帶有葉肉,葉片的完整度被破壞,水可溶物溶解的速度較快.

7.萎凋輕重的茶名

萎凋就是讓茶菁消失一些水分,以利發酵的產生.根據水分消失的多寡可分為輕萎凋、中萎凋和重萎凋.綠茶不經發酵,所以不需萎凋,但常見炒菁綠茶在炒菁前會將茶菁攤放一段時間,使茶菁表面乾燥,或是減少一些茶菁的含水量,這一類似萎凋的步驟通常稱為晾菁.青茶(包種)、凍頂、現代化的鐵觀音都屬於輕萎凋輕發酵的製法,傳統的鐵觀音、水仙是屬於輕萎凋中發酵,白毫烏龍是重萎凋重發酵,紅茶是重萎凋全發酵,而白茶則是重萎凋輕發酵.

重萎凋會使茶菁變得較為乾癟,如果不是後續的製茶工序——揉捻及發酵,大量破壞了葉細胞的完整度(如紅茶),其水可溶物的溶解速度將會減慢的.尤其是重萎凋輕發酵的白茶,為了減輕發酵,不僅要減少攪拌,甚至於避免揉捻,所以水可溶物的溶解速度應該說是最慢的,尤其是白毫銀針.

8.焙火輕重

焙火是對茶葉製成後的一種加工,以烘烤的方式將茶變得溫暖且具熟香.與“乾燥”的工序不同,乾燥只是將水分蒸發;與“覆火”也不同,覆火是發覺茶葉乾燥度不足時,再一次的乾燥.乾燥、覆火、焙火之間有些重疊、模糊的部分,乾燥、覆火過度,會產生一些焙火的效應,但原則上乾燥、覆火只是在蒸發水分,茶色、湯色不會有太大的改變.培火主要目的是通過火力來改變茶的質量特性.

茶湯、湯色會因焙火的加重逐漸加深,焙火加重以後,水可溶物溶出的速度會增快,尤其是長期存放間多次焙火的茶葉.泡開的茶葉可以看出,焙火越重,顏色越深,茶葉的柔軟度也會變差.焙火是讓茶乾顏色逐漸變深而達於黑.焙火如果達到130℃左右,經兩個小時以上的烘焙,茶葉很容易就碳化而變黑.焙火對茶乾色澤的影響容易與紅茶的全發酵相混淆,可以仔細觀察發現全發酵茶乾造成的深色是紅後變乾.

9. 茶乾陳放時間

陳放良好的茶,茶湯將呈現另一種風格的香氣,即俗稱所謂的“陳香.

同樣發酵、焙火程度,同樣等級的茶,其茶乾色澤的光澤度會因茶的陳放時間有所改變,越新鮮的茶看起來越有光澤,長年陳放的茶光澤較差.光澤變差的速度與茶的種類和陳放方式有關.綠茶與輕發酵茶變化得比較快,陳放不良的茶變化也會加快.陳放不良者可能還夾雜有程度不等的霉味和異味.

濕度、氣溫、茶乾氧氣接觸面積、翻動次數等陳放環境’方式決定產品的優劣.

陳放良好的茶,五年以後才能看出明顯的變化,陳放不良的茶一年後就有很大的差異.同樣的存放條件,綠茶可能一年時間就看出差異,鐵觀音可能要三年才看得出來.

茶乾光澤度的退化並不完全代表質量的劣變.茶的適當陳放有助於醇化、熟化的效用,有意陳放過的茶,香氣一定變得比較沉穩. 沖泡飲用別具風味.

10. 茶小綠葉蟬叮咬的白毫烏龍(俗稱東方美人茶或椪風茶)

形體極小、狀似蟬的“茶小綠葉蟬”叮咬後,成品茶容易有股蜜香,再加上它重發酵原有的熟果香氣,很討人喜歡,因此也被稱為“著延(涎)茶”,其“延”字是“得蟲害”、“被蔓延”(唾液沾染)的意思.

昆蟲叮咬的部位以芽心與嫩葉為主,泡開以後,以放大鏡觀看,可以看見有如蚊子叮咬皮膚後形成的小紅點.採摘茶菁時,這些昆蟲就飛走.或有意或無意,經過類似茶小綠葉蟬吸汁式叮咬後,茶青就會變得比較僵硬,而且不容易長大,尤其是芽尖與初展的葉片.唾涎的茶菁製成的茶,浸泡時的水可溶物溶出速度是較慢的,蟲害越厲害,溶出的速度越慢.

11. 渥堆茶

渥堆時潮濕度高、溫度高、時間長者,成茶黑的程度會加大,茶葉條索的緊結度也會隨之降低,黑度加大的茶,溶解速度將變得更快.渥堆過的茶,有些以緊壓茶呈現,如壓成磚狀、餅狀或碗狀,有些直接以散茶呈現,其茶乾與葉底的色澤均是一樣的形態,只是緊壓茶在後發酵的進程上,較同年份、同存放條件的散茶為慢,因為緊壓茶的空氣接觸面與吸濕力較小,可得到較高的風味品質.

後發酵普洱茶外觀看顯得比較黑,浸泡後,從葉底就可以清楚地看出渥堆的茶是一團黑(含紅).

茶飲建議的沖泡方式

茶中的各種成分有些能溶於水,有些不溶於水,能溶於水的成分也因水溫、時間與濃度而有不同的溶解狀況.在高溫時溶解得很快,如咖啡鹼,熱水一沖,很快就溶出.咖啡鹼味苦帶澀,是茶湯苦味的主要來源,所以苦味偏重的茶,只要降低水溫,如在80℃以下,苦味即可減弱.至於茶湯澀味的主要來源——茶單寧,則是在高溫、長時間浸泡下才會溶出很多,低溫、長時間或高溫、短時間都不致於溶出太多,所以要降低茶的澀味,不是降低溫度就是縮短浸泡時間.如果降低溫度會影響茶湯的質量,那就增加茶量,減少時間.“澀”,其實並不是一種味道,而是一種感覺,也就是口腔內原本那層潤滑層滑滑的感覺刮除了,稱“澀感”允當.