鴉片戰爭是一場「惡名昭彰且惡劣(infamous and atrocious)」的戰爭,「一場起因更不公正、其進行足以令國家蒙羞的戰爭(A war more unjust in its origin, a war more calculated in its progress to cover this country with permanent disgrace)」。這是第一次鴉片戰爭前夕,時年31歲的英國下議院反對黨明星議員葛雷史東(William Gladstone, 1809–1898)的發言。他不滿執政輝格黨(Whigs,自由黨前身)主戰的外交大臣卑莫敦(Henry John Temple Palmerston, 1784–1865)執意開戰,在下議院辯論中慷慨陳詞。當時議題正是反對黨(托利黨,Tory Party,保守黨前身)針對卑莫敦對華政策提出的動議。

前些日子在搜尋大英博物館館藏中,有多少是鴉片戰爭時英法聯軍掠奪自清宮的文物等資料時,看到不少當時英法及歐美政治、藝文與宗教界人士反對發動鴉片戰爭、譴責焚毀圓明園的言論。雖非主流聲音,仍值得整理成章發表,但篇幅太長,遂分為上下兩篇。

道光十九年(1839)下半年爆發、歷時兩年的第一次鴉片戰爭,被視為中國近代史的起點,也是中國飽受列強欺凌一百七十餘年(1840–2014)的開端。美籍漢學家裴士鋒(Stephen Platt)在其2018年著作中,稱鴉片戰爭為「帝國的暮色(Imperial Twilight)」,即中國最後盛世的終結(The China’s Last Golden Age)。過去中學課本多著重清廷的因應與戰事過程,如道光皇帝、林則徐禁煙等,至於英方決策過程,鮮少觸及。即使在黃仁宇的《中國大歷史》、史景遷(Jonathan Spence)的《追尋近代中國》等巨作中,亦著墨甚少。

葛雷史東在辯論中更直指此役是「卑莫敦的鴉片戰爭(Palmerston’s Opium War)」。他在日記中寫道:「我恐懼上帝會因我們對中國的罪行而降下審判(in dread of the judgments of God upon England for our national iniquity towards China)」。對虔誠的基督徒而言,這是極嚴重的警語。

當時英國社會已有不少人了解鴉片之害,也同情中國。內閣與下議院對是否出兵爭論激烈。執政的輝格黨墨爾本(William Melbourne, 1779–1848)內閣為弱勢政府,卻主張強硬;反對黨則認為販賣鴉片有損國格。1840年1月31日反對黨提出倒閣案,僅以21票之差落敗。雙方衝突未歇,4月7日再就相關動議展開為期三天的大辯論,葛雷史東即在此發言。該動議欲迫使卑莫敦辭職以阻止戰爭,最終仍以271對262票、九票之差功敗垂成。內閣仍決定出兵,並以「商務受阻、國民安全受威脅」為名。英國政府心知肚明,鴉片貿易自始為民間走私,並非法定國策,因此從未正式宣戰,只稱為「報復行動(reprisal)」。

歷史總有很多「What If」,若當時動議通過,中國近代史是否會改寫? 世事無常,物換星移,葛雷史東後來改入自由黨,多次入閣,1868至1894年間四度出任首相,任期累計十二年。歷史學家評他為英國歷史上評價最高的五位首相之一(截至2025年共57位首相)。他早年抨擊鴉片戰爭,除政治立場外,也有個人悲痛—他的妹妹因醫療,吸食鴉片成癮。

鴉片戰爭本質上是商業衝突。鴉片並非英國產物,而是英國東印度公司(British East India Company)在印度種植與壟斷。該公司自17世紀初經營印度,成為實質統治者,直到第二次鴉片戰爭後兩年、即1858年才被解散,印度改為英國殖民地。罌粟原產於孟加拉恆河流域,英商承襲自蒙兀兒帝國的製造業,後發現銷往中國利潤可觀,足以彌補英國對中貿易逆差。當時英國大量輸入茶葉、絲與瓷器,導致逆差嚴重。道光十九年(1839),道光帝任命林則徐為欽差,決心禁煙,自然與東印度公司及英國利益發生衝突。

十八世紀中葉英國工業革命興起,生產力與國力大增。十九世紀是屬於英國的世紀。1837年維多利亞女王加冕後,至1850–1870年間(清道光、同治年間),英國GDP即超越中國,成為全球第一大經濟體。根據英國經濟學家麥迪森(Angus Maddison, 1926–2010)估算,自古至19世紀初,中國長期為世界最大經濟體。1820年(嘉慶二十五年)中國GDP約占全球32%,人口約占四分之一,雖總量龐大,卻仍以農業為主,人均產值偏低。

▲▼在日本足利花園(上)及波蘭野地(下)拍到的紅、黃色虞美人,另外還有白、紫等不同顏色,虞美人也常被誤認為罌粟花;虞美人名字源自虞姬,即項羽被劉邦圍困於垓下,四面楚歌時,唱起「垓下歌」的最後一句—「虞兮虞兮奈若何」中的虞;虞美人花濃艷嬌美,是有名的觀賞花卉,全世界各地都有,也是詞牌名字,可入藥,有鎮咳、鎮痛、鎮靜、止瀉等功效, 但全株有毒,含生物鹼,誤食會引起抑制中樞神經中毒等症狀。

▲大英國協及美國每年11/11是所謂國殤紀念日(Remembrance Day),紀念一戰陣亡將士,傳統是佩戴國殤虞美人(Remembrance Poppy);2010/11國殤日前後,英國當時首相卡麥隆(David Cameron,1966-),率團訪問中國時,團員佩戴虞美人花,英方認為是傳統及國家紀念,中方認為有引發殖民創傷及鴉片戰爭的顧慮,雙方引發一些外交小風波。附帶一提,每年11/11,在美國則是退伍軍人紀念日(Veterans Day)。(摘自Wikipedia)

▲▼虞美人花(上,Corn Poppy)與罌粟花(下,Opium Poppy),同屬嬰粟屬嬰粟科,但不同種,算親戚關係,嬰粟屬植物有上百種,但只有罌粟花可以製做鴉片;兩者乍看很像,簡單的判斷方法,虞美人外形小,莖細有絨毛,花與果實較小,嬰粟則外形比虞美人大1-2倍,莖粗且光滑,有稀疏硬毛,表面有白粉狀臘層,花形及果實都大。(摘自Wikipedia)

▲罌粟花果實,午後將果實以刀片或針割開,會流出的白色乳汁,次日早以竹片刮取凝結的乳汁,乾後即呈黃色或棕色是生鴉片,經加工就成吸食用的熟鴉片。(摘自Wikipedia)

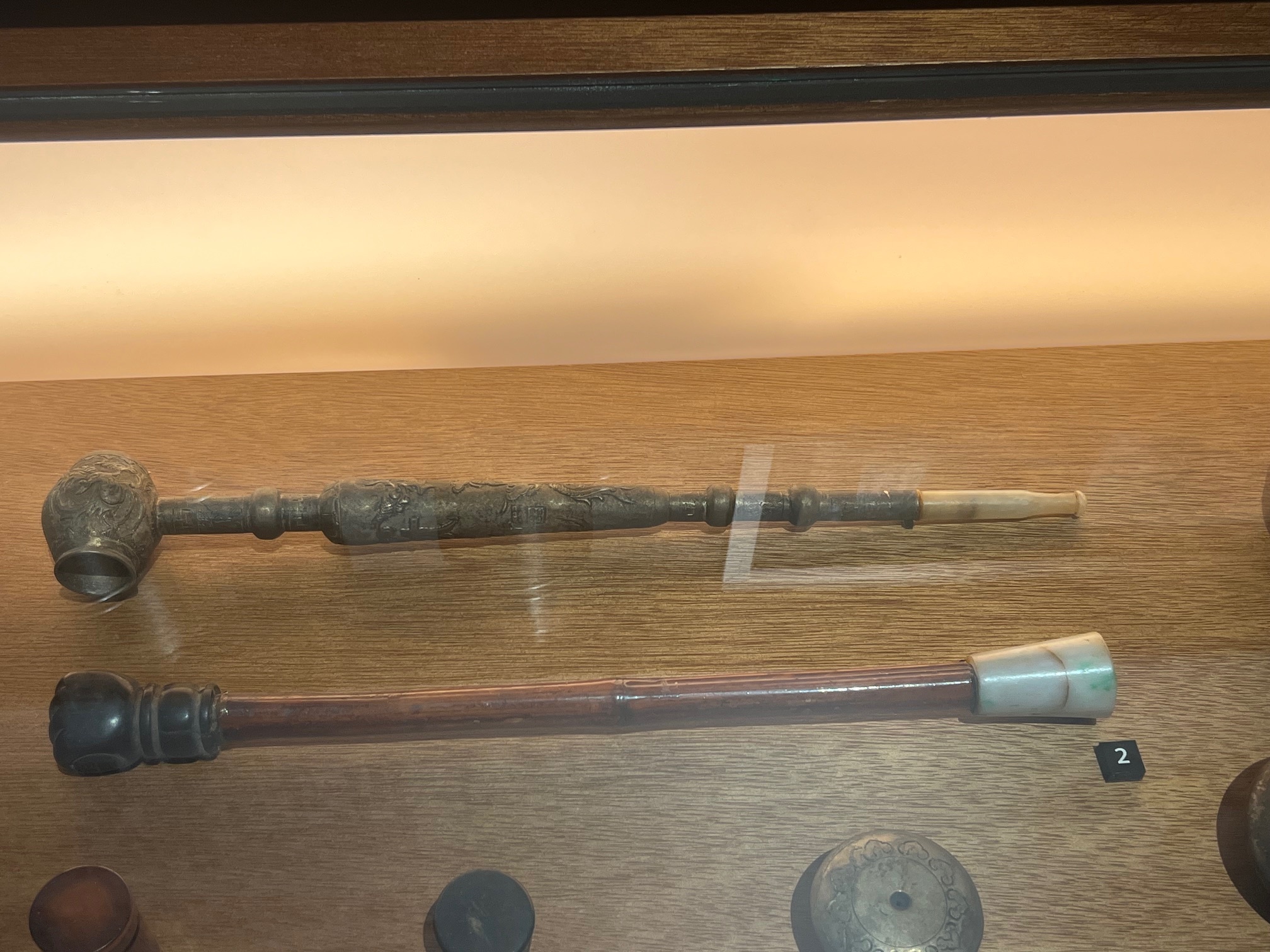

▲▼▼台博館南門園區所展示,日本時代鴉片煙膏罐(上),印度進口的鴉片(下),及吸食鴉片的煙斗(下下)。南門園區日本時代是鴉片、樟腦的加工廠,當時都是專賣。

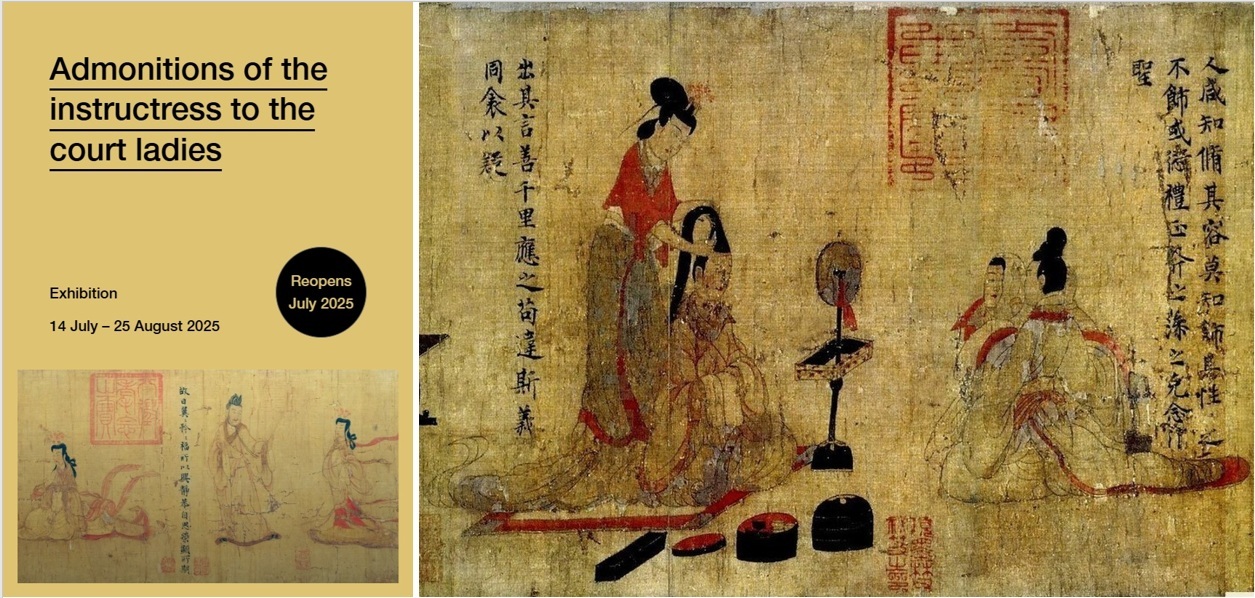

▲大英博物館正面,第二次鴉片戰爭時,英國軍隊從圓明園竊取文物中,東晉顧愷之的「女史箴圖」,海宴堂噴水池旁的12生肖獸首,及亁隆款「淺絳彩詩畫瓷瓶」是最著名的三項,第一、三項目前收藏在大英博物館。

▲▼東晉顧愷之「女史箴圖」畫卷的唐代摹本,是大英博物館館藏的中國文物中,最珍貴的幾項收藏之一,官網上2025/7/14-8/25展覽的公告(上左),第7幅化妝(上右),及第12幅女史(下),畫卷全部共12幅,目前大英博物館館藏少了前三幅,北京故宮藏有一南宋素描摹本;唐代摹本畫卷原收藏於圓明園,第二次鴉片戰爭時,被英軍第一孟加拉騎兵團(1st Bengal Lancers)的詹森上尉(Clarence Johnson)所盜,後以25英鎊,賣給大英博物館。所謂女史箴,是告誡宮中女性所應遵守的道德規範,畫作筆法細膩,人物神態生動,體現了早期中國人物畫的巔峰水準,是研究早期中國藝術與文化的關鍵文物。(摘自Wikipedia)

▲收藏於大英博物館的乾隆年間「淺絳彩詩畫瓷瓶」。(摘自大英博物館官網)

▲▼12生肖獸首藝術價值褒貶不一,有認為是國寶者,但也有認為水平不高者,目前有九隻已現身,但仍有羊、雞、狗三隻下落不明,九隻現身中牛、虎、猴、豬目前收藏於北京保利藝術博物館。(摘自Wikipedia)

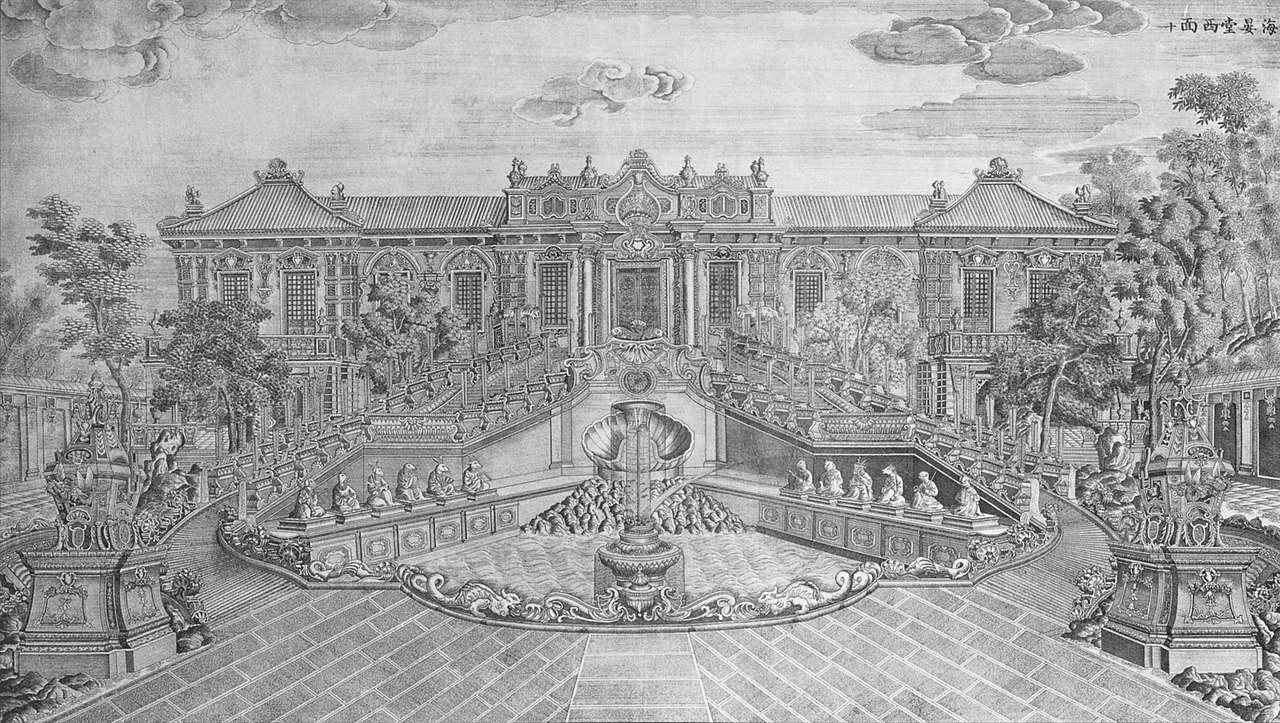

▲▼由清朝宮廷畫家郎世寧設計的圓明園海宴堂,第二次鴉片戰爭被破壞前的銅版畫(上),中央水池兩側就是12生肖獸首,由右邊最內側鼠首開始,按12生肖順序,左右交錯,左邊最外側是豬首;及被破壞後目前殘破剝落的情形(下)。(摘自Wikipedia)

▲在倫敦國會廣場的卑莫敦的塑像,雖然他進不了英國歷史上評價最佳首相的前十名,當時反對卑莫敦,後來也四任首相的葛雷史東,則一直是評價最高首相的前五名,但他在國會廣場反而沒塑像;卑莫敦曾兩任首相與三任外交大臣,主導發動鴉片戰爭,以強勢著稱,他的政治風格符合帝國主義「偉大英國」的形象,在19世紀中葉頗受當時部分英國人歡迎。(摘自Wikipedia)

限會員,要發表迴響,請先登入

- 8樓. 愛馬2025/11/22 16:18

罌粟籽雖然減活處理過,但做人體毒品檢測時仍會呈陽性反應。

我們在做職員體檢前,都會叮嚀體檢前兩天不要吃罌粟籽的烘培食品。

減活過的罌粟籽理論上不會發芽,但若減活不完全,一樣可以長成植株。

台灣不准進口或許也有這些考量。

謝謝愛馬專業的解釋。台灣不准進口罌粟籽,所以體檢的注意事項,也沒有不要吃罌粟籽烘焙食品這一項。

我去查了一下台灣的毒品管制,毒品分為四級,級數越低越「毒」,罌粟/罌粟籽/罌粟籽油為二級,跟大麻、安非他命、搖頭丸等同級,鴉片則是第一級。

儘管罌粟籽食品在歐美很普遍,但台灣、大陸、新加坡這些華人世界都禁止進口或種植,似乎仍有鴉片戰爭的陰影。 Charles Lin 於 2025/11/23 22:26回覆 - 7樓. 龍公主 2026 第一場 演唱會2025/11/20 22:01

我對這篇文的罌粟花 較為感興趣

在去年的歐洲之旅 去賞薰衣草花田之前

有看到過 一整片的橘黃色花田

我以為是 罌粟花 但現在看您這一篇文章後

我特地去找圖片出來 比較一下

但還是分不出來是 虞美人 還是罌粟花

謝謝龍公主來訪及留言。

罌粟及虞美人植株外形及花朵確實很類似,不是專家大概不容易分辨。台灣不准種植罌粟花,甚至連種籽也不准進口,我只是按圖索驥,其實也沒看過真正種在土裡的罌粟花。

罌粟花除了果實的汁可製作鴉片外,其實罌粟籽在歐美也廣泛被應用在烘焙、調味料等,還不便宜,經常會灑在麵包、義大利麵上,當然種籽會先經過滅活(inactivated)處理,使其無法再發芽。

根據Wikipedia,目前最大的罌粟籽種植國是捷克,另外西班牙、土耳其、匈牙利、法國等國也都有種植。記得龍公主部落格上的歐遊是去法國,確有可能看到罌粟花田。 Charles Lin 於 2025/11/21 15:55回覆 - 6樓. 環保阿嬤金鳳姨2025/11/18 16:37懂得謙卑的人, 受到世人的敬仰。

- 5樓. 環保阿嬤金鳳姨2025/11/15 22:25祝福您健康快樂

- 4樓. 環保阿嬤金鳳姨2025/11/14 16:59祝福好友小周未心想事成、萬事皆能如你之意!

- 3樓. 阿丙0.62025/11/13 19:01

謝謝分享

強凌弱眾暴寡智詐愚

雖然很卑鄙、很可惜

然而很常見、很常見

謝謝阿丙來訪並留言。

國際關係大概都披著仁義道德的外衣,但內裡都帶著弱肉強食的叢林法則,川普政府的關稅不也是。邱吉爾說得最露骨:Neither friends nor rivals are everlasting,but only profits.

附帶一提,邱吉爾這句英文寫得很好,不愧是諾貝爾文學獎得主。Charles Lin 於 2025/11/16 13:30回覆 - 2樓. 環保阿嬤金鳳姨2025/11/12 15:11願好友所念之人人人安好!所想之事事事順意!

- 1樓. 安歐門2025/11/12 10:48

大英帝國本起源於海盜王國,英國海盜打敗西班牙海盜,

為了洗白過去,英國人(以及各國英裔)最是虛偽,

人類帝國無一不是燒殺擄掠,欲蓋彌彰毫無意義。

謝謝安兄留言。

我這篇的下篇是談鴉片戰爭的另一個侵略者—法國,底下是文章的最後一段,我就先引用在下供參閱。

「成者為王,敗者為寇」,歷史的話語權總掌握在勝利者手中,古今中外皆然,英國最著名的首相邱吉爾不也說過:「英國沒有永遠的朋友,也沒永久的敵人,只有英國永遠的利益(Neither friends nor rivals are everlasting, but only profits.)」。阿Q一點想,國際間或無絕對公義,但仍有普世公理,鴉片戰爭此等違背公理與道德之舉,或可一時得逞,卻註定成為英法歷史長河中永難洗掉的污點。 Charles Lin 於 2025/11/12 22:53回覆