啟蒙年代( Age of Enlightenment),是18世紀的歐洲精英知識分子的文化運動(cultural movement),以理性(reason)為基礎---

- 質疑傳統教會的信仰及皇室專制的權威,解除了”思想、智力的枷鎖”;

- 基於經驗主義(Empiricism),發展出科學的方法(the scientific method)的正確程序:以”歸納枚舉”驗證” 觀察到的現象”,運用”想像力”創新的建立”假設-演繹模型”(hypothetico-deductive model),發展儀器”提高觀察得精確度”,如此不斷的循環,推動知識、技能的進步;

- 基於自然法則(the law of nature)、自然權利(natural right)的人文哲學的發展,變革了社會政治結構。

文化運動,會造成社會各個階層的人民在生活、工作及思考方式的改變,也會表現在藝術形式、科學和哲學層面。 這是一個在漫長時間及廣闊空間內”次第傳播、持續演變”的過程。

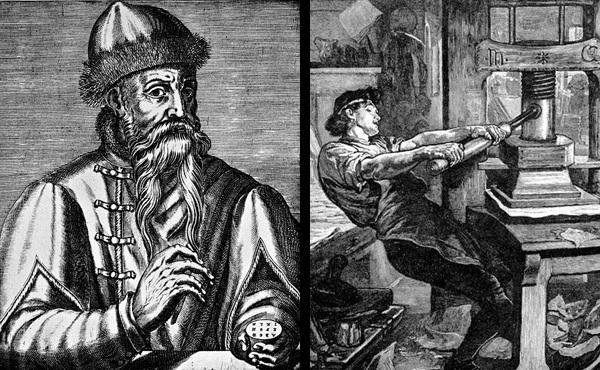

約翰內斯·古騰堡(Johannes Gutenberg)像及活字印刷示意圖

十五世紀時約翰內斯·古騰堡(Johannes Gutenberg)活字印刷技術的成熟應用,在這個過程中扮演的角色可以類比於十八世紀時的詹姆斯·瓦特(James Watt,1736年1月19日~1819年8月19日)改良蒸氣機在工業革命中的角色。 訊息複製效率的提高,降低了”知識的成本”也提升了傳遞的速度及廣度,使文藝復興(Renaissance)在歐洲次第發生,隨後,導致1517~1648年宗教變革(Protestant Reformation)的動盪,教會”做為神在俗世代理”權威角色的消退,為人類”啟蒙”創造了外在環境,啟蒙年代(Age of Enlightenment)的理性(reason)興起,到法國大革命的”自由浪漫主義”(Romanticism)澎湃發展,經過工業革命洗禮現實主義(Realism)社會興起…等等還會持續的演變下去。 這些都是事後回顧、歸納”促成演變的元素”及”似無若有”的演變方向而命名的。

啟蒙年代這個稱謂也是如此產生的,也被許多人接受使用。 但是,啟蒙(Enlightenment)”意涵集合的元素”是甚麼? 使用者就不必然能說的明白!!

約翰內斯·古騰堡(Johannes Gutenberg)活字印刷技術引發了持續百年的宗教革命及戰爭,基督教"經過理性化"的教義認為”我們擁有大自然的禮物”,這份禮物是生命-----但生命不能僅依靠自身維持。 被”演化漸變創造”的生命賦予了我們維持、發展和完善生命的責任。 為了讓我們可以做到這一點,大自然已提供我們必要的許多奇妙能力(faculties)。 大自然已經把我們置於各種天然資源之中。 通過應用我們的奇妙能力將這些天然資源轉換成產品(products),供我們使用。 為了讓生命繼續運作這些天賦的能力,這是不可或缺且必要的,也是”自然法則(the law of nature)”的基礎。 宏觀大自然演化出:生命(life)、奇妙能力(faculties)、自然界的存在品(natural products)----- 微觀人類相對應的就是 : : 個人(individuality)、 自由(liberty)、財產(property)-----這些就是大自然提供給人類的三個禮物,是先於且高於人世間所訂定的一切倫理律法,是不可侵犯的。

但是整個歐洲的教會及皇室貴族的威權主義(paternalism)所形成的”生活潛意識”,造成普羅民眾的”自我束縛”,一代又一代的陷溺其中。

1784年,康德(Immanuel Kant, 1724年4月22日~1804年2月12日)在”回答 : 甚麼是啟蒙?( Answering the Question: What is Enlightenment?)”這篇文章,很簡明的第一句:"啟蒙是人類由自我束縛的不成熟到”蟲繭羽化的蛻變” (Enlightenment is man’s emergence from his self-incurred immaturity.)。 文章第一段強調人民自我束縛的不成熟不是因為缺乏理解力(understanding),而是在沒有”權威”指引時,缺乏勇氣(the lack of courage)使用自己”天賦”的理性(reason)、思辨力(wisdom)和智力(intellect)。 他認為人民缺乏啟蒙(lack of enlightenment)是因為教會和政府威權主義(paternalism)。

康德理解絕大多數的人”潛意識習慣”於遵循社會機構,例如教會和君主專制的指導,因缺乏自我獨立(autonomy)的決斷力而無法擺脫掉他們不成熟的枷鎖。 要努力走出這種不成熟、懦弱的生活,對許多人是很困難的,因為”除了自己沒有其他主人”的想法是令人不安的。

康德認為縱使我們擺脫了我們習以為常的填鴨教條和程序,我們依然還會被卡住,因為尚未"開發我們的心智"(“cultivated our minds.”)。 拋掉心理不成熟的枷鎖,關鍵是理性(reason)。 他認為需要少數”能夠自由思考的人”成為協助開發普羅大眾心智的"監護人"(“guardians”),但是,這個過程又會”形成新的權威及偏見”替代舊的,並成為新的鏈索控制"不動腦筋的偉大群眾"。(a new leash to control the “great unthinking masses.”)

伊曼努爾·康德(Immanuel Kant)畫像

康得強調,”宗教的不成熟是所有不成熟中最有害和不光彩的"( religious immaturity is the most pernicious and dishonourable variety of all.)。 簡單地說: 教會是一個利用教義習俗約束社會習性的政治力量。(the church is a political force which constrains public behaviour through the use of doctrine.)