徵召千萬禱告的手

2019/03/20 08:39

瀏覽3,607

迴響0

推薦0

引用0

有沒有想過耶穌對你個人的意義是什麼呢?若要你把耶穌故事個人化,你會說什麼呢?你又會怎麼說呢?

對我,可能會著重在「犧牲」這個角度。主耶穌從天上來到世上,是一種犧牲。為我們的罪死在十字架上,更是犧牲。耶穌的道成肉身,除了為了讓我們認識那不可見,不可捉摸的神,整個耶穌在世的3年生命故事,就是對神的一場獻祭。

因此對我個人來說,要如何能把身體獻上當做活祭呢?曾接觸到關於一幅畫「禱告的手」背後的故事,很貼近我心中的「獻祭」意義。作者是章以諾,也是一位全時間寫作者。

因為篇幅,只能節錄他的故事。

章以諾:《“禱告的手”背後的故事》 (2011-12-08 23:23:07)

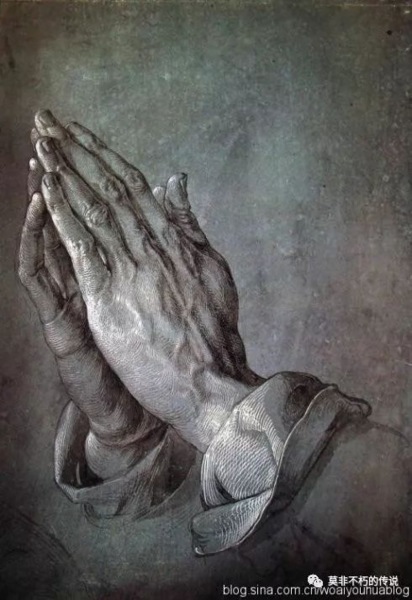

鋼筆素描:《禱告的手》作者:阿勃特•丟勒(Albrecht Durer 1471-1528)故事:

太平教會的程序單設計很精美,設計者精心選用了一雙素描圖畫“禱告的手”放在封面的左上角,雖然使用了數年,但大家是否知道,這幅給人安慰的畫,雖然默不作聲,背後卻有著何等感人的故事。當我讀到關於禱告的手那真實感人的故事,感覺到與其說“禱告的手”是一幅畫的名字,不如說那更是弟兄相愛的見證。

阿勃特•丟勒自畫像

作者阿勃特•丟勒(Albrecht Durer 1471-1528)是德國宗教改革時期多才多藝的名家,擅長油畫,版畫,木刻,雕塑,甚至在解剖和建築學上都有貢獻,為後人譽為“德國的達芬奇”。

一幅簡單的素描「祈禱的手」更稱著於世,特別受到基督徒的贊賞,原因不在於它的表現技巧的突出,而在於它構思之來歷。

大約在1490年,丟勒和奈斯丁是一對好朋友,都是在奮鬥中的畫家。由於貧窮,他們必須半工半讀才能夠繼續學業。可因為工作占去他們許多時間,兩人的畫藝進步很慢。夢想的遙遙難及撕扯著兩個人。困惑了良久,兩個人想出一個辦法,決定以抽簽的方式決定,一個人工作來支持彼此的生活費,另一個人則全心學習藝術。

丟勒贏了,得以繼續學習。而奈斯丁則辛勤工作,供應兩個人的生活所需。不久,丟勒前往歐洲各城市學習,奈斯丁繼續無怨無悔,任勞任怨地工作著,賺取著兩個人的生活及奈斯丁的學習費用,守衛著自己的承諾。

幾年後,丟勒成功後,按照兩個人當初的約定找到奈斯丁,履行支持奈斯丁學習的協議。可他發現,由於為了支持自己而辛勤工作,奈斯丁那原本優美敏感的手指已經僵硬扭曲,遭到終生的損壞,已經不能靈敏地操作畫筆了。丟勒心痛如絞。奈斯丁卻寬厚地笑著,他竟絲毫沒有因為自己無法完成藝術家的夢想而難過,心中卻盡是為朋友成功的興奮。

這天,丟勒去拜訪奈斯丁,發現奈斯丁正合著雙手,跪在地上,安靜而誠摯地為他做成功禱告。天才藝術家雙眼潮濕,將朋友那雙禱告的手畫了下來。這幅畫成為舉世聞名的《禱告的手》。

(以上節錄於章以諾:《“禱告的手”背後的故事》,微信號:章以諾的聲響)

我常和創文同工說,創文裡我們的認識和結合,都是因為我們有一枝筆,然而,這枝筆若是來自神,有的時候,可能會需要放下這枝筆,來服事其他拿筆的弟兄姊妹。你,會願意麼?

曾經有一個學生想比照我的習作軌跡來走,因此研究我的出書和得獎紀錄。然後回來問我,為什麼我最後一次參加文學獎比賽是2004年?為何我個人散文小說密集出書到2008年後忽然停下?是否是出了什麼變故?

這個問題讓我不禁笑出,想必對切切想寫作的她,必須要有很大的生命變故才可能讓她擲筆吧?但對我卻不是如此。談不上什麼變故,對我只是服事方向的一個轉向。

2004年時,我看到自己教會國語堂牧者開始出現一些問題。當時教會年輕幼小,很缺人手,便開始停掉外面廣播、演講的行程,也減少發表比賽的創作,服事重心漸漸轉入教會內幫忙。兩年後,牧者撐不下去,忽然讓我們措手不及地送出辭呈,我投入教會牧養的時間就更多了。

2008年,則是我們創文成立的一年。之後所寫的主要是寫創文的異像、每周二代禱信、對外募款信和編教材。曾經,我全力以赴地在文學中磨筆,為了能在文壇上留一點影子,更為能寫出一部值得留下的作品。如今影子未立,也沒有一部作品有留下來的份量,我卻轉而服事文字事奉異像的推動和作者的栽培,會不會有點可惜呢?

有一次應邀請,我找出最後一篇得獎文章「異鄉擺渡的纖夫」,來貼北美一個作家組合的文心社網站。重讀那些文字,感覺上真有點恍如隔世。多少年前的舊作,讀來像讀他人的作品。現在要我再寫,還寫不寫得出來呢?或者,這些年來寫講道、教材,是否會形塑我的文風,再也無法寫回那樣充滿圖畫形像又慢慢經營的文學性文字呢?

奇怪的是,問號雖然很大(很可能寫不回去了),卻不動搖我在創文服事的心,連一絲遺憾都沒有。因為心裡有一種篤定,創文正是神要我所在的位置,我正在做神托付我所做的事工。若日後寫不回去,很可能神揀選創作上真正能開花結果的便另有其人。我的筆,要完成的使命就不在那一個祭壇上,而是要成全他人的筆。

在神國裡,一個真正對神奉獻的人就不會揀崗位,挑位置。同樣是藝術領域,丟勒是那個要繼續畫的人,奈斯丁則是那個要支持丟勒畫的人。結果,丟勒成名了,奈斯丁卻手指扭曲,武功全廢。這是一種獻祭,為了成全藝術領域裡更大的圖畫。

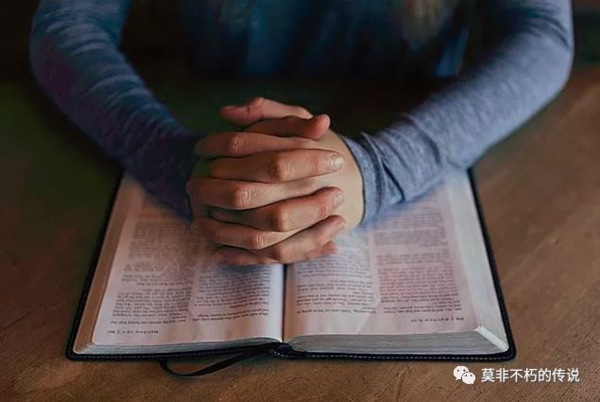

某些方面,我們創文同工對推動文字事奉的擺上,也是「禱告的手」這樣的性質。當我們在處理創文行政或陪伴學生時,就無法寫自己的東西。每個人生活都很忙碌,責任都很沉重,能有一點寶貴的時間空間都得來不易。自己的寫作無法花時間來培養,卻要去支持別的作者創作,我們甘心麼?

我是甘心的。而其中最讓我甘心的,就是每星期二的代禱信服事。每年不算蘇牧師的信息和同工的分享,我寫給內部同工的代禱信約有七萬多字。若加上代禱事項分享,就八萬多字,約一本書的量。

創文成立至今十年,我們的禱告信是從第二年開始,我就有九本書的文字是對內分享。我對十幾個同工如對千人般尊重地去用文字服事,只因為主耶穌當初也把許多寶貴的時間給了12門徒,而非五千人。

獻祭裡的最大意義,就是「他必興旺,我必衰微」。我們不是在成全他人的筆,我們是在成全祂神國裡的文字心意。我們寫的如何還是其次,重要的是我們是否能活出「禱告的手」的精神。值得不值得?不能在個人角度上思量,全要在神國裡來看。

正如我在一堂課中分享的,有時候,神要使用我們的,不是我們的筆,而是我們的生命故事,這也是一種「文字事奉」。就像奈斯丁,提供了丟勒這幅可以流傳六百年的名畫,這樣一雙禱告手的題材,也是一種藝術的創作。

盼我們在神國裡都能成為活祭,都有顆甘心樂意的心!神要我們拿起筆來,就奮然執筆,要我們放,就毅然擲下!

因為我們的手,重點不在寫還是不寫,而在於是否禱告!我們的生命,也不在於是否創作,而在於是否能成為一場獻祭!創文一直在不斷呼吁「征召千萬好筆,書寫神的故事」,其實我們更在呼吁「征召千萬禱告的手,來成全千萬他人的筆!」

你,是否願意成為其中之一呢?

盼我們彼此互勉,並共同紀念主耶穌來到這世上的真正意義。

你可能會有興趣的文章: