2022/04/07 淡水古城一日遊>淡水紅毛城、前英國領事官邸>九面旗幟的歷史演進、屹立將近四百年的古堡、紅樓弧形拱門迴廊、外牆磚雕特色建築

2022/05/14 21:18

瀏覽6,651

迴響0

推薦5

引用0

凱文今天的淡水古城一日遊,已經走過不少的據點,接著要造訪淡水最著名、耀眼的古蹟建築-淡水紅毛城。紅毛城古蹟區內包括城堡式的主堡、洋樓式的「前英國領事官邸」及清代時期建造的城門「南門」等。

↓我們從「小白宮」走過來,約5分鐘,就到了「紅毛城」。紅毛城古蹟區是在1984年開放參觀的,並於2005年被指定為國定古蹟。

↓1629年西班牙人入侵淡水,在此興建了「聖多明哥城」。1642年荷蘭人驅逐了西班牙人,並在舊址重建該城,於1646年落成,以當時的荷蘭聯合東印度公司的總督安東尼之名,命名為「安東尼堡」。因當時漢人稱呼荷蘭人為「紅毛人」,這個城就被稱為「紅毛城」並沿用至今。1884年的「清法戰爭-滬尾之役」,牆角曾遭法艦砲擊,幸未受損。

↓紅毛城是需要買票入內的,全票每張80元;開放的時間,是每週一至週五的09:30~17:00;週六、週日、國定假日則為09:30~18:00;每月第一個星期一休館。我們在小白宮就已經買票,可以憑票直接進入紅毛城。

↓一進到園區,就可以看到的這座古城門,就是清治時期所建造的「南門」,南門是使用觀音石所砌成。

↓南門為紅毛城古蹟區內,唯一的中國式建築,也是僅存的清代遺構。過去在「領事館時期」,這個南門曾是紅毛城的主要出入口。

↓這是紅毛城園區平面圖,我們從左上角的南門口進來,這裡有遊客中心。我們稍後要先往右上角的紅城小舖及古井走,而後再依序轉往右下方的紅毛城(安東尼堡)、左下方的領事官邸及古砲區。

↓經過遊客中心,是一排漂亮的紅磚屋。

↓這裡是原本建於1934年的英國領事館職員的四拼式宿舍,共有四戶;原本的廚房已經被改成儲藏室使用,圍牆邊的公用廁所也已經不見了。

↓這裡看到了和我們在「小白宮」也有看到的郵筒,不論有沒有郵局工作人員來收信,就讓它在這裡一直站下去,成為紅毛城歷史的一部分。

↓這裡的花園維護得很好,前方也有一棟紅磚建築物。

↓這間是「紅城小舖」,不僅有紅磚外牆,還有紅磚瓦以及圓拱門,裡面有賣淡水相關的紀念品。

↓長長的紅磚長廊,還鋪著紅磚地板,走起來非常有復古的風味。

↓在紅城小舖旁,有一口古井,在自來水還未開通供應前,此古井是淡水紅毛城的主要水源。

↓往古井裡面看,口徑非常大,還真的有水源,目前當然已經作廢停用了。

↓從古井這邊,走一條山坡小徑往上爬。

↓接上主幹道,上面這一棟,就是城堡式的紅毛城主堡了。紅毛城過去曾獲選為『台灣十大土木史蹟』之一;2002年,文建會(現在的文化部)也曾將以紅毛城為首的淡水歷史建築群,列為首批台灣世界遺產潛力點之一,前景可期。

↓轉個彎上來,就可以看到完整的紅毛城主堡。我們爬了一段陡坡上來,其實紅毛城主堡位於淡水出海口望過來第二個山丘(五虎崗的第二崗)的山頭上,旁邊環繞著陡峭的山坡。

↓在毛紅城主堡的正面,插著許多面的旗幟,凱文一時以為是【八國聯軍】留下的歷史傷痕。

↓其實,紅毛城有個『九面旗幟』的故事,代表紅毛城三百餘年的歴史演變。

1628年,西班牙人在此建立「聖多明哥城」。

1642年,荷蘭人驅逐西班牙人,並重造「安東尼堡」,即今日的紅毛城。

1660年代,明鄭時期曾派兵駐紮於淡水,並將紅毛城做為糧倉使用。

1724年,清朝整修紅毛城,並增建四個城門。

1863年,英國與清朝簽訂永久租約,將紅毛城做為英國領事館。

1941年,二戰爆發後,英國領事館被日本封鎖,暫由日本人代管。

1948年,英國人重回紅毛城。

1972年,英國領事館撤出紅毛城,並委託澳洲代管。

1973年,中澳斷交後,改委託美國代管。

1979年,中美斷交,紅毛城於1980年正式收歸中華民國所有。

歷經9個國家/朝代的管理,因此,才會有9面曾領有該城之各政權的旗幟。

↓紅毛城是台灣最古老的完整建築物,兩層樓高,以亮眼的朱紅色外牆為其特色,主堡高約13公尺,平面呈邊長約15公尺的正方形,牆壁厚約2公尺,足以抵擋早期火砲的攻擊,屋頂上插著一面高約12公尺的中華民國國旗。

↓紅毛城形勢險要,主堡的南面可以俯視淡水河風光,前面就是觀音山,過去【淡水八景】之一「戍臺夕照」,便是指這裡的夕照美景。

↓我們要先去參觀更遠處的「英國領事官邸」,這是一棟典型的英國殖民地建築樣式,兩層高的紅磚洋樓。如前所述,英國於1863年與清朝簽訂永久租約,將紅毛城做為英國領事館,並在這裡興建了這棟「英國領事官邸」。

↓領事官邸的前方有一條小徑,這裡是原本可以通往洋人居住區的一個大門。舊大門因為前方通道被截斷而封閉,目前已經被拆除,只留下2個門柱的基座。

↓來到領事官邸的另一頭(東側)。官邸一樓墊高約1公尺,可以避潮並展現尊貴氣派。整棟幾乎都以紅磚砌成,牆角與柱基下方則以白色花崗石砌成。

↓與領事官邸東側相鄰,是真理大學的禮拜堂,樣式非常有特色。原本凱文今天也要走訪真理大學,不過因為疫情的關係,學校不開放參觀,就留待下次了。

↓再往前有一塊空地。這裡當初是闢建為領事官邸的車庫,並於前方開了一扇門,以利直接由此經真理街轉往台北。

↓舊車庫這裡目前也新建了一間DIY教室,主要提供社區居民參與。

↓我們環繞領事官邸一圈,來到官邸的後方,這裡有一個鐵製大水槽,提供當時官邸貯存飲用水之用,目前已不再使用。

↓繼續往前,來到官邸西側的草地,這是過去英國人做為花園宴會之用,並且是全台灣首座草地網球場。右方有一區很特別的「古砲區」。

↓這個「古砲區」共有10餘座的大小古砲。

↓首先看到的,是17世紀的西洋前膛鑄鐵砲。

↓緊接著看到的,是大小、樣式相仿的19世紀西洋前膛鑄鐵砲。

↓這座則是19世紀英國短砲。

↓旁邊則是一樣砲身較短的清道光30年500觔前膛鑄鐵砲,「觔」是古代計算重量的單位,通「斤」,音也同「斤」。

↓這座鑄鐵砲的砲身,還有「奉憲鑄造艋舺營大砲一座重伍百觔」的字樣。

↓接著看到的,是中式前膛鑄鐵砲。這些鐵砲的樣式,其實都滿像的。

↓還有稍重些的清嘉慶18年800觔前膛鑄鐵砲。

↓這座鐵砲上面,也刻有「奉憲鑄造台灣北路淡水營大砲一座重八百觔」的字樣。

↓這裡竟然還有如何裝砲藥及發射的說明,雖說現在已經用不到了,不過,寫下來總是記錄歷史的一件好事。

↓這就是剛剛有看到過、位於紅毛城主堡和領事官邸間的大草地,從這裡可以看到比較完整的官邸結構。

↓這是「庭園滾輪/草地網球場」,在主堡與官邸間以平坦的草地網球場做為區隔。當時英國流行軟式網球,多以草地為球場。整理時需以滾輪來回輾壓,目前仍保留著用來整平球場的鐵製把手滾輪,不過現場並沒有找到這個滾輪。

↓往回走,官邸內外還有很多值得我們去探索的歷史。

↓在官邸西側廊道外,看到了這雙荷蘭著名的大木鞋。過去荷蘭人在這裡興建了紅毛城,領有此城的政權,這裡擺著荷蘭大木鞋,就很符合歷史意義了。

↓從領事官邸眺望紅毛城主堡,待會我們也要從主堡回望領事官邸。準備進入領事官邸了。

↓一進到官邸,先看到官邸的建築大事記。

1877年,英國領事官邸完工,為單層木造建築。

1891年,第一次改建,成為二層磚造建築。

1905年,第二次改建,增加左右廻廊和一樓後方空間,成為現今的樣貌。

1938年,曾提出第三次改建計畫,雖然沒有實行,但英國工務局保存了當年繪製的建築空間使用圖,幫助我們了解當時的房間用途。

↓我們從一樓逛起,這是一樓的空間名稱,根據1938年的平面圖重新繪製的。一進門左右兩邊是客廳及餐廳;往前走,分別是書房、浴室、僕役房、廚房等。

↓入口門廳前,有一座螺旋樓梯可以上二樓,是以石板雕成,木欄杆柱有精細的雕琢。

↓往左先來到空間寬敞的客廳,這是領事主要的生活空間。天花板有古式的吊扇及吊燈,還有落地大窗,室內採光明亮。

↓客廳內設壁爐,壁爐上有維多利亞女王的圖畫,旁邊還有古式立鐘。

↓客廳內的地板,有漂亮的花磚,這是從1891年留存至今、來自爪哇的磁磚,彌足珍貴。

↓接著來到隔壁的書房,這是領事閱讀書寫的空間,一樣有落地大窗。

↓書房一樣設有壁爐。

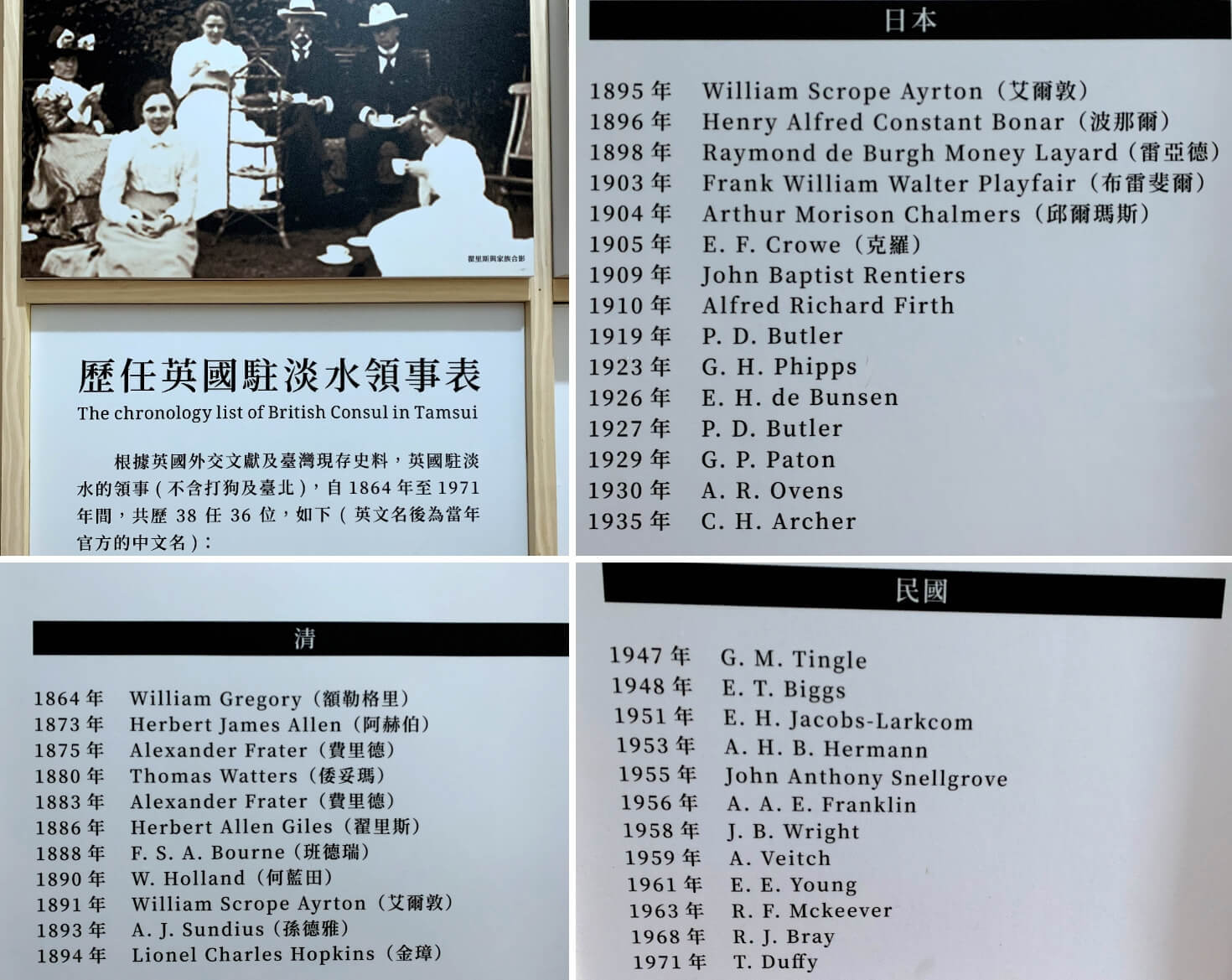

↓從1864年至1971年間,歷任英國駐淡水領事,共計38任、36位,歷經清朝、日據時代到中華民國期間的領事名單。

↓英國領事到底駐台的主要工作及生活狀況如何呢?

↓【英法聯軍】之後,台灣開放了滬尾(淡水)、雞籠(基隆)、安平(台南)、打狗(高雄)等通商口岸,英國在台設置領事館之後,遷移了好幾次。1861年先在台南設置副領事館;1862年第一次遷至淡水;1864年又移至高雄;1865年,高雄升格為領事館,淡水則派任新的副領事;1878年淡水升格為領事館。目前台灣僅留存淡水及高雄兩處領事館建築物。

↓派駐淡水的英國領事們除了處理公務,日常也與台灣居民和其他洋人群體頻繁交流,呈現在地生活多元面貌。領事們會雇用台灣居民照料起居,在官邸中接待賓客,飲茶、舉辦宴會,慶祝各項慶典節日。天晴時在戶外草地活動,或漫步花園中,欣賞各種異國植物和各種造型的樹籬。

↓我們沿著鋪著紅地磚、長長的走廊往後走。

↓走廊上,有一個傳喚僕役的呼叫鈴總機,可以傳喚僕役提供不同的服務。

↓維多利亞建築樣式,在台灣因為配合濕熱氣候,做了微調,除了抬高建築地基,以迴廊涼台環繞四周,搭配拱圈撐起遮陽的大屋頂。

↓領事官邸其實也融合了中式的風格,如:中式建築特有的外牆裝飾、地基上錢紋通氣孔、象徵「平平安安」的綠釉花瓶欄杆等。

↓官邸其實也多次改建過。

1867年,英國與清廷簽訂租約,永久租用紅毛城為領事辦公處。

1877年,紅毛城旁蓋起一層木造建築為官邸,領事有了私人居住空間。

1891年,不敵潮濕氣候及蟻患,改為兩層磚造建築。

1905年,兩側增建廊道,成為迴廊式建築;也整建了後半部雇員工作空間。

1900~1930年,增設自來水設施、電燈電扇設備、車庫、汙水及熱水系統等。

↓來場英式下午茶的約會吧!英國人嗜茶,甚至發展出「一日九茶」的傳統。淡水耆老連易宗回憶,其父親於1935年前後,擔任領事館的廚師,每日下午4點領事會享用下午茶,也會以咖啡爐烹煮咖啡及烤製點心;這些英式習慣,連帶地影響了領事館台灣籍雇員的日常習慣。

↓這裡有當年領事官邸享用下午茶的照片,右下角是當時的台灣籍總務康恩助。

↓往後來到這一間是廚房,還留有部分當年的廚具。日本政府於1899年完成台灣的第一條水道工程「滬尾水道」;隨著水道的完成,1901年領事館終於有便利的自來水。

↓我們接著要參觀領事官邸的二樓,樓梯上鋪著綠絨布地毯。

↓一上二樓,二樓主要是領事的家人房間,這裡有一盞大吊燈。

↓首先來到主臥房,空間非常大,這在台北市,應該只有豪宅等級的房子才會有這麼大的主臥房。房間內有寫字桌、雙人椅、橡木花布床,不過這些都是情境風格復刻,非當年實物佈置。

↓一樣有落地窗及壁爐。

↓來到隔壁間的兒童房。房間內有橡木雕刻床、縫紉車、藤椅、壁爐,還有維多利亞拼布床單。

↓與主臥房一樣,兒童房這些佈置都是參考情境風格復刻的,非當時的佈置。有些孩子隨著領事父親四處遷移,這個房間曾屬於他們。

↓往前看到了這間浴廁間,地板鋪著碎花小磁磚,裡面有暖風爐的配置。

↓浴室裡有這座原本不應該是放在這裡的櫥櫃。

↓很難想像,領事官邸到1931年才有了熱水系統。而剛剛看到的櫥櫃,其實是在1870年代,抽水馬桶還沒有流行前,被設計成座椅或隱藏在櫥櫃中的夜壺,稱為「室內便廁櫃」。

↓從二樓後側可以看到這間閣樓,有幾面大天窗可以採光,做為貯藏室使用,過去也一度做為僕役的臥房。

↓二樓後側,有一間空間不大、配置簡單的褓姆房。領事會雇用台灣褓姆來照顧小孩,褓姆的家人有時也會一起參加官邸裡的活動,例如聖誕節。

↓接著回到主臥房旁邊的這間客房,空間也非常大,配置了桃花心木床、搖椅、壁爐。

↓回到一樓的這間餐廳,感覺富麗堂皇,與客廳一樣,在天花板上有古式吊扇及吊燈,還有壁爐及送餐車。

↓餐廳的地板上,是從1891年鋪貼到現在、也是來自爪哇的彩色拼花磁磚。

↓參觀過了領事官邸的室內,走出戶外的迴廊,右側的客廳及餐廳外側,都有落地窗及百葉窗。迴廊可以減少日曬,而落地窗及百葉窗則都可增加採光。

↓在一樓石階樓梯旁的草地上,有一塊「刮泥板」,是做為進房前先將腳底的泥土、髒汙刮除的工具。

↓在領事官邸的正門入口處,建築外觀有非常多可以好好探尋的。首先是迴廊的部分,一樓使用弧形拱門,二樓則使用半圓拱門,外型顯得有變化而不單調。一樓使用弧形拱門,可以增加採光度。

↓正面外牆也共有12幅漂亮的磚刻浮雕圖案,包含象徵英格蘭的國花-薔薇及象徵蘇格蘭的國花-薊花的磚雕。

↓這個磚雕則有「VR 1891」字樣,代表官邸是在1891年維多利亞(VR)女王在位時所建造的。「VR」字眼在圓圈內,已略有模糊。

↓看到由綠色釉瓶所組成的欄杆,「瓶」與「平」諧音,象徵「平安」之意。一二樓間的接縫處,以及二樓上方的屋簷,都有磚砌的裝飾帶。從這個畫面,也可以同時看到薔薇及薊花的磚雕。整體外牆的設計,非常有特色而迷人。

↓迴廊的轉角處使用大柱,中央則用小柱,而在入口石階處,則使用雙柱,應該

可以增加建築的穩定性。

↓地基為了防潮,有架高約1公尺的設計,因此,為了通風排氣考量,在每個拱門圈下,都鑿有錢紋形狀的小石窗通風孔。

↓逛完「前英國領事官邸」,再回到「淡水紅毛城」。

↓我們直接先從左右對開的樓梯走上二樓,樓梯有個門楣,應該是以觀音石與紅磚混合砌成,不知有沒有特別的作用?。

↓這是二樓的平面圖,為了對古蹟的保護考量,現場有參觀人數40人的總量管制。

↓淡水紅毛城的外表還很新穎,有什麼歷久彌新的秘密呢?紅毛城(安東尼堡)是荷蘭東印度公司的遠洋貿易版圖中,所建立位於最北端的碉堡,是至今保存最完好的其中一座。這座將近四百歲的古蹟,需要時刻監控維護,歷史上共經歷三次大整修,分別是1982、2002、2014年,各以約3年的時間封館整修。

↓荷蘭時期紅毛城為軍事堡壘,因此城堡四周設有大砲射口,但英國租借紅毛城做為領事辦公室使用時,將射口改為門及落地窗。在修復過程中,發現窗邊有用紅磚填平的痕跡。目前上下二層樓的對外出入口及落地窗戶,在荷蘭時期皆為外窄內寬的砲門射口,推測當時堡壘約可配備十門大砲。照片左方就是紅磚填平的痕跡;照片下方,則是推測當時堡壘所配備的十門大砲的位置。

↓二樓有一間英國領事辦公室,目前看到的室內家具擺設,是依照1938年英國工務檔記錄的空間用途所復刻出來的。

↓根據1938年英國工務檔案,這個帶有壁爐的房間,曾做為英國領事的辦公室。融入維多利亞早期常見的都鐸風格(1485~1603)元素的復舊辦公空間,不論是辦公桌、書櫃、茶几到邊櫃,其胡桃木材質及螺旋狀厚重線條,都呈現了都鐸風格沉穩的特色。

↓二樓這裡的窗戶,推測大約是荷蘭時期當時擺放大砲的位置。

↓從紅毛城的窗戶望回前英國領事官邸,兩棟建築皆有紅磚牆漂亮的外型。從這個角度看領事官邸,可以清楚地觀察到前面提到的幾項建築特色。

↓這裡看到了1972年淡水英國領事館撤離前所拍的最後一封電報。最後一任領事費德史東發了此封電報給英國外交大臣,報告台灣的政治局勢與撤館作業,更感觸良多地提到在台期間的經歷,感受到台灣居民親切和善,在匆促撤館過程受到多方協助,有機會在這片美麗的土地上服務,他感到非常幸運。

↓往後走,這裡有座英國領事館時期用來銷毀機密文件的鐵製焚化爐。

↓還有保險櫃,是英國領事館時期用來存放貴重物品及重要文件的,顯見領事館作業的縝密細緻。

↓到底在台灣成立英國領事館的目的何在?領事是派駐在外國重要城市或關口,協助辦理僑民與商業事務的人員。在台灣的英國領事負責的業務如下:

1.一般外交及行政登記業務:英國僑民出生、死亡、結婚、遺產等事務登記,以及辦理外交簽證、保護僑民權利。

2.英國僑民相關的裁決權:為了管理旅外僑民,英國政府在各港口頒布「領事港口規則」,訂定相應的罰則,也由英國領事審判與管理在台犯事的僑民。

↓接著可以看到從1862年領事館成立到1980年這段期間,領事館的重要記事,包含短暫曾由日本、澳洲、美國等待管,及最後由中華民國接收的過程。

↓二樓這裡有一座通往屋頂平台的陡升木梯,不過也許是安全考量,目前並沒有開放,可惜了,如果可以上去,視野應該很好。

↓從另一頭的樓梯往下走,回到一樓。

↓在下樓梯處,看到這個外窄內寬的砲門射口,想像當年這裡架著大砲,瞄準淡水河口駛入的敵船,轟隆作響,打仗拚個你死我活,人類何苦來哉!

↓回到一樓。一樓中央兩間展示間,旁邊還有四間地牢,照片下方則是廚房、浴廁及庭院空間。與二樓一樣,有參觀人數40人的總量管控。

↓進到展示間,就先看到九面旗幟、九個政權的歷史演進介紹。從1628年西班牙人建立碉堡,開啟『軍事堡壘』時期,歷經荷蘭、鄭氏、清朝等政權。接著1862年英國租用領事館,開啟『英國領事機構』時期,歷經日本、澳洲、美國等政權。最後來到中華民國,最終定格於博物館,向世人分享它的故事篇章,也宛如一部台灣史的見證。

↓展示間有一座紅毛城主堡的比例模型。

↓西班牙人將北台灣視為經營東亞貿易航線的重要據點,便於1628年在淡水倚山面海、遠眺河口的高處建立防禦要塞「聖多明哥城」,這是一座木造城堡。後來因西班牙在東亞的貿易逐漸萎縮,又抵擋不了駐守南台灣的荷蘭人驅趕,最後決定毀城撤軍。

↓1642年來到淡水的荷蘭人,在聖多明哥城舊址附近構築新堡壘,最早的堡壘由三座堡組成,使用土、木、竹等材料建造,以當時荷蘭總督安東尼之名,稱為「安東尼堡」。因為淡水居民稱荷蘭人「紅毛番」,安東尼堡又被稱作「紅毛城」。荷蘭人在1644年重建一座灰白色二層樓的石造方形堡壘取代。

↓1662年,鄭成功驅逐荷蘭人後,鄭氏軍隊曾短暫在北台灣設軍,為了避免荷蘭軍隊再度入侵,此時紅毛城也在鄭氏的防守範圍。鄭氏自北台灣撤軍至清領初期,台灣的政治中心皆在南部,紅毛城因此呈現半棄置狀態。1724年,淡水「捕盜同知」王汧於紅毛城四周增築圍牆、城門後,曾短暫由清軍使用。

↓清領後期,清朝於【英法聯軍】之役戰敗後,簽訂《天津條約》及《北京條約》,在台增開通商口岸,英國後來與清國於1862年協議以每年10兩紋銀租金,將紅毛城及其附近空地永久租借為領事辦公處所。該租借條約在1867年正式簽訂,租約條文中將紅毛城稱為「荷蘭樓Old Dutch Fort」。

↓英國在租用了紅毛城後,依照領事裁判權需要,乃將一樓改為地牢四間,以收容在台灣有犯罪嫌疑之外國人,地牢門上設有監視孔及送餐口。

↓英國領事行使裁判權,判決後有時需要監禁,因此在紅毛城一樓增設四間監禁犯人的地牢。1858年,《中英天津條約》規定,英國人民由英國駐清朝的領事審判,不受清朝司法管轄。清朝積弱不振,受盡各國侵略,真是喪權辱國啊!

↓這就是地牢的送飯口,裡面還真的有一位站立著的模擬囚犯。

↓這是有小片遮版的窺視孔。

↓地牢只靠上方小小的鐵窗透光及通風,環境非常糟,真不是人住的。

↓這個庭院空間,其實是給囚犯放風用的空間,牆高約3.6公尺,這裡也有一位假囚犯。

↓這間廚房,是英國租借紅毛城做為領事館後,才增建出來的,由台籍廚師負責料理,提供工作人員及囚犯餐飲。

↓這間浴廁也是領事館增建出來的,提供工作人員及囚犯使用。

↓一樓展示間外,有一座當年荷蘭人建造紅毛城時的總督安東尼(Antonio)的雕像,看起來很雄壯威武。

↓走出淡水紅毛城主堡,不得不要稱讚一下「淡水古蹟博物館」的工作人員的努力,整個園區整理得很賞心悅目,植物花草長得很好,這一棵番茉莉(又稱鴛鴦茉莉、五色茉莉)花開得很滿。

↓準備離開紅毛城了,離開前看到了這座英國警察雕像,是很好的合拍景物。凱文來的這天,有一群小朋友來校外教學,與可愛的英國警察合拍得很開心呢!

淡水紅毛城這座屹立將近四百年的古堡,九面旗幟的歷史演進,宛如為400年台灣史做見證。前英國領事官邸的紅樓弧形拱門迴廊、外牆磚雕特色建築都值得一訪;內部陳設則述說著過往洋人在此的生活樣貌,也值得探究。

※※※

淡水古蹟博物館:官網(點選連結)

淡水紅毛城-開放時間:(閉館前30分鐘不再售票)

週一至週五 09:30—17:00

週六、週日、國定假日 09:30—18:00

休館時間:每月第一個星期一

你可能會有興趣的文章:

- 2026/01/06 台南市>鹽水區>歷史建築-永成戲院、月津港親水公園、臺灣歷史建築百景-葉連成商號/鹽水八角樓、歷史街區-連成巷/一銀巷/王爺巷、中西合璧的鹽水天主聖神堂

- 2026/01/03 台北市>中正區>台北賓館>充滿神秘色彩的原台灣總督官邸、國家重要慶典或接待重要外賓的場所、兼具建築及庭園之美、每月僅開放1~2天參觀

- 2025/12/05 高雄三日遊-Day 3>雄鎮北門+雄鎮北門砲台、鼓山輪渡站、原高雄魚市株式會社事務所

- 2025/12/04 高雄三日遊-Day 2>旗津之旅>愛河風光、高雄港過港隧道、高雄燈塔園區、旗津彩色屋、旗後礮臺(旗後砲台)、旗津老街、旗津渡船頭、中山大學觀夕平台

- 2025/12/03 高雄三日遊-Day 1>岡山區+燕巢區>岡山羊肉爐初體驗、燕巢工兵訓練中心懷舊之旅

- 2025/11/28 苗栗縣>南庄鄉>南庄小鎮一日行>洗衫坑、南庄老街/桂花巷、百年老郵局、東村宿舍、南庄情人巷、桂花園鄉村會館午餐

限會員,要發表迴響,請先登入