雖然艾利颱風從巴士海峽倉促奔赴南海,沒有直接登陸臺灣本島,但是殘存的外圍環流加上東北季風加持,國慶連假期間,幾乎全臺都被陰冷雨水所浸溼,陽光始終沒有露臉,中部經歷一天一夜的大雨,隔日早晨雨勢暫歇,決定啟程北上,前往氣象預報當中,也許天氣比較好的地方。

出磺坑是世界第二口古油井(第一口在Titusville, Pennsylvania, United States),至今仍然維持生產。清嘉慶年間,公館地區的漢人移民在溪畔發現油花漂浮水面,直到咸豐11年(1861),邱苟發掘油泉露頭,用人力開鑿3公尺深的井,採油販售供點燈用,但是當時的人們只知道「硫磺」而不曉得「石油」,所以稱呼這種深黑帶有光澤的液體「硫磺油」,此地也因此取名「出磺坑」。

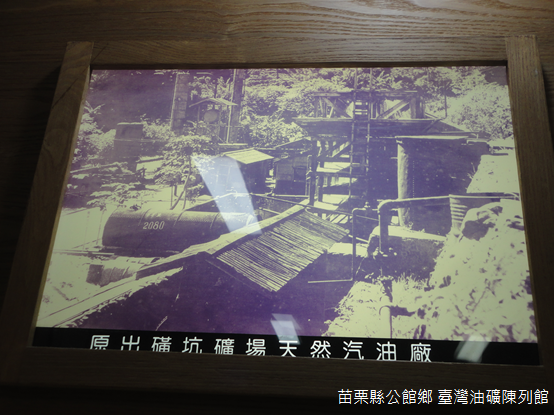

邱苟因石油致富,卻也招來殺身之禍,官府從此收歸國有,禁止民間私採,光緒3年(1877)聘請美國油礦技師和購買蒸汽動力頓鑽機器,隔年8月3日成功出油,油井深度約120公尺,每日產油約950公升,我國開發石油的歷史正式從此開啟。

油礦仍在探勘,曾經市聲雜沓,摩肩擦踵的山村卻陷入沉寂,日據時期建造的製油所、事務所、員工宿舍及醫務室等等屋舍保存相當完整,不同的建築精細與簡陋各有差異,可見當時不同職位人員的生活處境;其中,六號宿舍建於昭和10年(1936),建築面積42坪半,屋內有客廳、廚房、餐廳、浴室、廁所,以及三間臥室,房屋正面和右側甚至有半戶外簷廊,是採油工程處處長宿舍,小有庭園的宅邸是「十六號宿舍」工人住屋完全無法比擬的。

沿昔日纜車道上爬,水泥坡面質地粗糙,所以不致於擔憂滑跤的危險,經過中油辦公室,看到指標標示「儲水槽」,便好奇地由岔路踩石階上行,才發現原來是一排青綠色鐵槽,雖然使用時間不長,出磺坑早在日據時代卻已經有自來水供應,民國85年(1996)礦場140號井大量油氣噴出燃燒無法控制,最後注入泥漿才使噴出量減小,民國86年(1997)壓井成功,並且在北寮增設儲水槽供民生用水,和南寮儲水槽一樣,用水引自後龍溪。

斜坡終點和鑽油塔位居相同高度,高塔下方的鑽油機器相當陳舊,在這雨中的傍晚轟隆低鳴,朝山頂望去,纜車道繼續延伸,據說頂上有一座纜車站,也許坡度過陡,不開放外人參觀,俯瞰斜坡下的馬路和辦公廳舍,竟然有些渺小。上坡容易,下坡較難,摸索水泥粗糙穩固的支點步步走下,此時辦公廳舍前的階梯就變得堅實可靠,彷彿從野外漫遊裡抓住繩索,盪回文明中平穩規律的節奏。

往日人潮熙來攘往,夜間燈火點點,電線、電桿遍布山區,油井生產的天然氣甚至提供附近住家24小時免費使用,剩餘導引到空地燃燒,黑夜裡燃放光芒,燦爛奪目……,榮景不復,臺72線更取代後汶公路的地位,多少旅人奔馳山海不會停留,河濱綿延廠房,丘陵之間櫛比人家等待的,不過是轉瞬間舞躍的光明火炬,驚嘆和狂喜將重新甦醒。