「坐在『海龍號』汽船上,顛簸了兩天,終於抵達淡水河口,並在那裡靠岸。我向北看、向南看、再向內陸遠處深綠的山嶺看,我覺得很滿意,有種平靜、清楚、預言式的念頭,相信這就是我的家。我聽到一個聲音對著我說:『就是這個地方。』」

清同治11年(1872)三月,馬偕牧師在英國長老教會宣教師李庥(音同修)牧師(Rev. Hugh Ritchie)的陪同之下從打狗(今高雄市)到達淡水,當李庥牧師看到淡水的地勢,前面對著一千七百呎高的孤立山峰,東南方背向層層的山脈,二千呎、三千呎、四千呎高,他不禁用手拂向地平面,對著馬偕說:

西元1884年3月21日,馬偕(George Leslie Mackay)出生於加拿大安大略省牛津郡(Oxford)佐拉村(Zorra),父親喬治.馬偕(George Mackay)是來自蘇格蘭高地(Scottish Highlands)的佃農,由於工業革命在英國各地引發圈地運動,發生在蘇格蘭的「撒德蘭郡驅逐事件」(Sutherlandshire Clearances)迫使馬偕家族於西元1830年移民至加拿大。

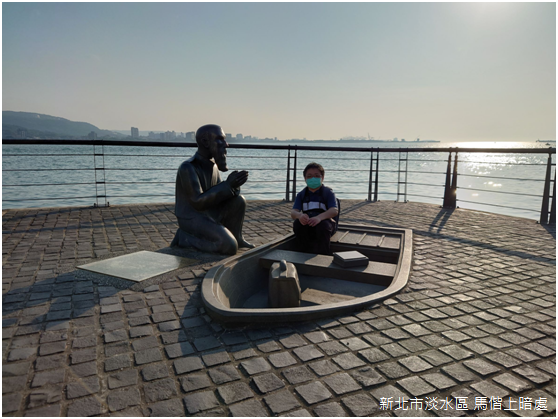

西元1870年,馬偕從美國普林斯頓神學院(Princeton Theological Seminary)畢業後歸國,等候加拿大長老教會海外宣道會通過海外宣教師的申請期間,曾經短暫前往英國愛丁堡大學神學院深造;隔年四月,海外宣道會決議派遣馬偕來華傳教,十月十九日,馬偕與故鄉親友告別,從美國舊金山搭船經日本和香港到達廣東,經過一番思考,他決定前來臺灣。同治11年(1872)三月九日下午三點,馬偕終於在淡水登岸,民國96年(2007),由臺北藝術大學美術系王志文教授所設計的「馬偕藝術銅像」揭幕,正位於當年馬偕上岸的位置。

2.

宣教事業一如篳路藍縷,抵達淡水的第一天,馬偕一行人在英國商人John Dodd的商行度過,經歷一段前往埔里宣教的行程,馬偕告別其他宣教師,獨自在淡水以月租15元租下一間漢人的屋子;建築在坡腳下,當雨季來臨時,水沿著斜坡沖下來,流進屋裡,流過地板,再流向屋外的淡水河,後來馬偕雇用一名漢人水泥匠重新整修房屋,門口掛上紅色布簾子。「啊,我有幸能在這個頑固的異教地區建立基督教教會的基石。願上帝幫我用聖經來完成此工作,我再次發誓效忠於祢,我的君王耶穌,我的領隊。願上帝幫助我!」

那是同治11年(1872)四月十日的事情,如今住屋附近的街道被命名為「馬偕街」以玆紀念,住屋舊貌不復存在,現場只有一幢張貼紅春聯的房舍。離開馬偕租屋處,通向三角公園的馬偕街上,依序可以望見臺灣基督長老教會淡水教會和滬尾偕醫館。

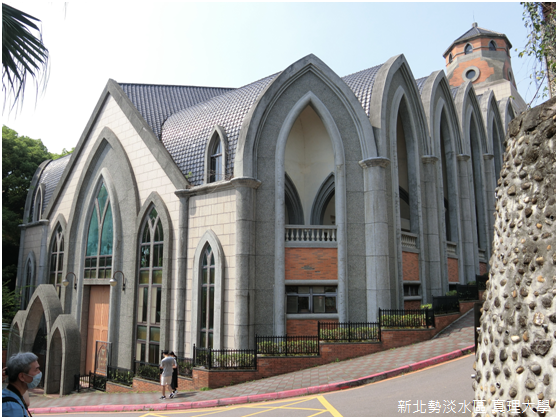

臺灣基督長老教會淡水教會又稱「淡水禮拜堂」,是馬偕抵達臺灣當年建立的第一座教堂,起初是一棟白色牆壁與方形鐘塔的建築,日據大正四年(1915)改建成北美洲樣式,昭和七年(1932)時為了紀念設教60週年,再度改建成現今這棟仿哥德式教堂,由匠師黃阿樹藉著精湛的磚工打造,採用扶壁方式砌出變化有序的壁面,並且在立面窗戶加上彩繪玻璃,左邊豎立直插天際的鐘塔。

馬偕牧師並非出身醫學專業,但是他曾經在多倫多和紐約接受醫學訓練,而他也深信醫療有助於宣教推行。診所一開始設置在住屋附近的一間民房,光緒六年(1880)時獲得來自美國底特律一名同姓馬偕的船長夫人,以其先生之名捐款三千美元新建醫院,現在被稱作「滬尾偕醫館」,更是馬偕醫院的前身。「醫療服務使人們對於宣教更容易接受,很多人因此而皈依基督教,並向他們的親戚和朋友們作見證。因此,醫療工作所產生的影響之大,是無可估計的。」馬偕曾經如此回憶。

座落於淡水禮拜堂東側,滬尾偕醫館是一棟三開間閩南式建築,整棟建築立在高約一公尺台基上,台基以土埆砌成,醫院屋頂為傳統兩坡頂,裝飾紅瓦,牆壁則是紅磚塗抹白灰,正面為洋風式門扇,門口高懸木匾書寫「滬尾偕醫館」字樣,光緒十年(1884)清法戰爭期間,滬尾偕醫館因為醫治不少傷兵而獲得軍功,此處更是全球首例發現「肺蛭蟲」的地方。

3.

4月24日,本土新增5108例,接連數天確診人數突破新紀錄,當弟弟轉達即時新聞時,我只是望向山腳下的淡水河微微點頭;漫步榕堤,一路上遊人如織,許多人坐在樹下野餐或者閒聊,又不得不使我們繃緊神經,加快腳步離開河岸。

時逢週日,真理大學不對外開放,我們只是沿著真理街,隔著紅磚圍牆觀看一路上遇見的淡江中學、理學堂大書院、姑娘樓、牧師樓,以及馬偕故居等等古蹟,遙想距今一百五十年前,馬偕在這裡宣教、行醫,以及生活的足跡。光緒八年(1882)理學堂大書院落成,是馬偕牧師回加拿大休假時,安大略省牛津郡郡民集資6215元加幣(約新台幣15萬元)捐贈,所以理學堂大書院又名為「牛津學堂」,更是全臺第一所新式教育的學校。

隔著綠籬窺看,樹林間的理學堂大書院是一座正面三開間帶左右護龍的建築,正堂屋脊中央設十字架,護龍則在屋脊兩端各設一座佛塔裝飾,屋頂以閩南紅板瓦鋪設,屬於單脊斜屋頂構造,兼具中西建築文化特色,現在被列為市定古蹟。

4.

光緒19年(1893),馬偕二度返回加拿大並且四處發表演說,許多聽眾期待他能將在臺灣所見所聞記錄下來,後來藉由馬塔維斯牧師(Rev. W. S. McTavish)的協助和友人麥唐納(J. A. Macdonald)的編撰,終於在西元1895年9月完成著作《From Far Formosa》(今日翻譯為《福爾摩沙紀事:馬偕台灣回憶錄》),這本書更成為認識馬偕生平和清代北臺灣風土民情的櫥窗。

百年後的今日,我們不僅看見淡水設關所留下的歷史餘暉,也遇見馬偕牧師竭盡畢生奉獻燃燒的光與熱,正如〈第十九章:等候中的諸島〉一文當中,他前往北方三島宣教時所秉持的信念:「諸島都將等候祂的律法!這話不只是詩中的幻境,也不是虛無的夢想,說這話的是出自內心的確信。當大地都歸向上主,當地上諸王都來到他國度的榮光前時,等候的諸島也必將如雲般的飛來,如鴿子般地停在窗前。」