精選

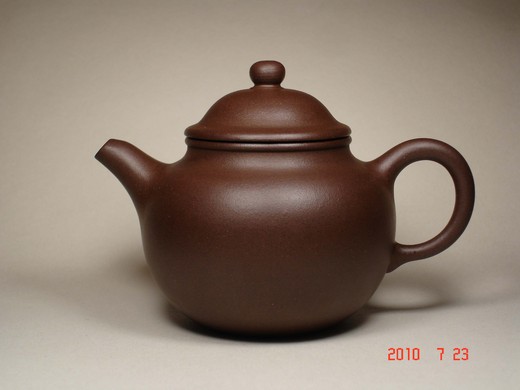

中國營紫砂工藝一廠時期國家級職稱高級工藝美術師 李碧芳1958年仿古小品

2010/07/24 03:23

瀏覽4,618

迴響0

推薦2

引用0

朱可心指導,延襲清末民初俞國良之風格 ...

80 cc 廠內名家小品,罕覯 ...

恃以安溪鐵觀音,近代號稱100%四號井底槽青真泥(非浙江底槽青),竟遠不及50廠內胎料甚,何須再論眾雜亦名不見經傳他山磚土 ...

已故大師顧景舟最愛之泥 底槽青

明周伯高茗壺系之硃砂泥 石黃泥

陶之成紫砂色的葡萄紫泥 點朱泥

楊彭年以降便未見其蹤跡 天青泥

出自本山的凍梨色夾層泥 本山綠泥

皆俱有自身紫砂系的特性,更擁有純泥胎的優點,能得神兵利器,比大紅泥更難能可貴,比純朱泥的完美無暇表現,更耐人尋味 ...

李碧芳(1939年生)

高級工藝美術師

師從朱可心(1955年學藝)

【姓名】:李碧芳

【年代】:現代

【家鄉】:江蘇‧宜興

【類別】:紫砂壺藝人、陶瓷藝人

【代表作品】:花提壺、井欄壺

【人物簡介】:李碧芳女高級工藝美術師

從藝年表

1939年12月生於江蘇宜興丁蜀鎮

1955年10月考進紫砂工藝廠,從師已故老藝人朱可心學習紫砂工藝

1958年8月受聘任紫砂工藝輔導,開始培訓學徒,先後連續二十多年培養了一批又一批技術人才,共計數百人次。

1982月鎮江地區授予工藝美術師稱號

1983年入中央工藝美術學院進修學習造型、設計、製圖

1984年進宜興紫砂工藝廠研究所,從事新產品開發、設計、創作

1989年晉升為高級工藝美術師

從藝活動

1985年應香港錦鋒公司邀請赴港參加紫砂藝術展覽

1985-1992年其中每年都有作品參加紫砂工藝廠組織的活動,如“香港錦鋒公司宜興茗壺展”、“香港英泰公司宜興茗壺展”、“香港海洋公司宜興茗壺展”、“香港雙魚公司宜興茗壺展”、“香港花萃公司當代宜興名人名作展”。

1991-1993年作品參加紫砂廠組織赴台灣的“宜興紫砂壺藝展”

1993應新加坡“張蘇公司”邀請到新加坡、泰國、香港參加“中國宜興紫砂名人作品展覽”

2003年3月應上海大眾拍賣公司邀請,在“上海書城”舉行“朱可心紫砂陶藝百年紀念”簽名售書活動

從藝榮譽

1972年由潘春芳設計、李碧芳製作的《花提壺》被上海博物館收藏

1980年被陶瓷公司授予先進工作者稱號

1981-1983年連續三年被陶瓷公司和宜興市丁蜀鎮人民政府授予先進工作者稱號

1983年創作設計的《五彩筋瓤小壺》獲江蘇省四新產品二等獎

1985年創新的《九頭君芳茶具》獲省級三等獎

1987年作品《井欄壺》被中南海紫光閣收藏

1988年製作由張守智設計的《春爐提梁壺》被香港茶具文物館收藏

1988年1月16《揚子晚報》題為《菱玉生輝》刊登李碧芳設計創作的《紅砂菱玉壺》

1989年創作的《天中迎瑞壺》獲新產品設計三等獎

1990年獲由中華人民共和國輕工部頒發的“從事工藝美術行業工作三十週年榮譽證書”

1990年因建造宜興古陶瓷作坊捐贈《天中迎瑞壺》、《天中朝鳳壺》各一把

1991年3月9《人民日報海外版》刊登製作的《墨綠九頭梅椿茶具》

1993年12月為紀念毛澤東誕辰100週年,捐贈《井欄壺》一把

1999年11月為“有壺同享,有難同當”兩岸紫砂茗壺賑災義賣會捐贈《陶靈壺》一把

2000年製作的《中井欄壺》獻給無錫博物館收藏

紫砂業界紀念李碧芳老師從藝五十週年 時間:2006-02-08

在《李碧芳紫砂作品集》面世之際,二00四年十月十五日下午,宜興紫砂文化藝術研究專業委員會、方圓紫砂工藝有限公司聯合舉行了《紀念李碧芳老師從藝五十週年座談會》。 紫砂業內各界人士及親友六十多人參加了座談會,紀念已故紫砂名家、對紫砂傳承有特殊貢獻的高級工藝美術師李碧芳老師,緬懷她畢生奉獻紫砂事業、平凡而出彩的一生,並以此弘揚紫砂文化,發展紫砂事業。

座談會上,首先由紫砂文化藝術研究專委會會長、方圓紫砂工藝有限公司董事長王俊華講話,對李碧芳老師五十年的藝術成就、較高聲譽、技藝傳承等方面作出了高度評價和肯定。 宜興陶瓷行業協會會長史俊棠和《李碧芳紫砂作品集》主編吳達如專門撰寫了紀念文章。 中國工藝美術大師徐秀棠、汪寅仙、譚泉海,陶藝大師李昌鴻、鮑志強及省名人,高級工藝美術師吳震、凌夕苟、曹亞麟、潘持平、程輝、蔣彥及親屬先後發言,回顧李碧芳老師為人師表、埋頭事業的經歷,表達了深刻的懷念之情。

以下是座談會發言摘要:

李碧芳老師的作品集今天正式出版面世了。 她離我們而去,我們十分惋惜。她的一生,在紫砂事業上默默耕耘了近五十年,她勤奮學藝,不斷攻克技術難關,在作品創作設計上,有近一百個新品問世,其中有些作品獲得了較高的榮譽,有些作品還作為國家禮品贈送給外國友人,中南海紫光閣也永久性收藏了她的作品,她在海內外有較高的藝術聲譽,是我們紫砂界的傑出人才,特別是在培養紫砂接班人的工作上,更是全身心的投入,嘔心瀝血,任勞任怨,邊學邊教,在她的嚴格施教下,一批批年青優秀的紫砂技藝人才脫穎而出,有的已成為紫砂界的省名人、高工、工藝師等,是中青年輩中的佼佼者,對子女也進行嚴格施教,督促學藝,使他們在紫砂技藝上也小有成就。 還照顧服侍好身患疾病的丈夫。 這些都是值得我們學習的。

王俊華

李碧芳作品集出版成了她的終結。 以前稱她為“小碧芳”,特點是心靈手巧,年輕時就比較出秀。 多年來,由於忙,未能同她有深談的機會,就我而言作為老同學對她的不測深感遺憾。 希望今後紫砂工藝班的老同志們能在一起多談談、相互溝通。 同時感到欣慰的是李老師的學生們繼承了“一日為師、終身為父”紫砂界傳統的尊師精神,就像作品集中吳鳴寫的文章,蠻感人的,這也是業內值得重視和發揚的。

徐秀棠

李碧芳老師的逝去是憾事。 但我們又感到欣慰,既出書,又有那麼多人來紀念她,肯定她作出的成績。 ,李老師五十年來致力於培養學生,工作任勞任怨,從未提出過任何要求,服從領導分配。 整個廠大約喲25%的徒工為她所教,同她相關。 師生之間也能互敬互愛,是個好的風尚,俗話說“成了龍,還是蛇肚裡出生”,這樣的精神值得發揚。

李昌鴻

今天紀念李碧芳老師。 我們痛失了一位平易近人的好老師,她為人謙和,我一直很尊重她。 她培養了許多優秀新人,為紫砂事業作出了很大的貢獻。 帶徒工班不易,她把精力都花在了創作以外的其他方面,這是一種奉獻。 她的品質好、不容易。 廠裡決定由我搞百壺陶刻作品,李老師知道後要求參加,我決定將一她合作的壺捐給紫砂博物館。

鮑志強

紫砂文化研究會及方圓公司召開李碧芳師姐從藝座談會很有必要。 她的離去我很痛心,也感到很惋惜,她也屬於我們老一輩藝人了。 我們同去香港、新加坡、她的為人厚道、謙和、正派,給我的印像很深。 在出朱可心老師的作品集時,她積極支持與配合,但她很謙虛,說幫不上忙,這事也反映了師兄弟、師姐妹的友情。 她是好老師、好學生、好母親、好子女——培養學生、尊重師長、照顧家人、孝順長輩。

汪寅仙

她對同輩、後人流下了許多值得思考的東西。 活著的人應做些什麼,藝德、人品,要認真總結,發揚好的藝德,向前輩學習。 紫砂有些問題應注意:一是以某人為師傅,或作弟子來抬高自己;二是職稱稱號超過了老師(啟蒙)而不認,並自封稱號。 紫砂業界要團結起來,搞成真正的航空母艦,求整體發展。

吳震

以前師徒關係是為了學藝,徒向師學,如果不善待師傅就難以學到許多東西。 從藝者要踏踏實實。 當今社會已發生了變化,看能不能堅持。

凌錫苟

李老師作品集出版,這是對她從藝一生的總結。 我們曾一道工作過、合作過,當時是在技術科中試室,她在技藝上的精益求精給我留下了極其深刻的印象。 紫砂能有今天的興旺,離不開前輩們的努力,來之不易,我們一定要十分珍惜,並要加倍努力,在我們手裡要有發展。

曹亞麟

她是一位高產作家,是優秀的技藝人員,創作的作品有百多件。 但她的大部分時間用於帶徒弟,徒弟再帶徒弟,從這個角度看她對紫砂的繁榮有不可磨滅的功勳! 如果紫砂沒有一批批的徒弟,也就不會有紫砂今天的繁榮。 它是靠技藝傳承,傳承是個重要課題。

她的師徒關係,值得學習。 這同她的為人有關,今天有那麼多人參加座談會就是她人格的影響。

潘持平

我既是李老師的師弟,也是學生,因為有段時間一直在李老師班內。 追思故人,回憶紫砂,我們要團結一心,搞好事業,希望徒弟不忘前輩。 正因為老輩藝人的團結,培養了許多學生,才因為老輩藝人的團結,培養了許多學生,才有今天的紫砂……

程輝

我跟李老師學藝畢業,又協助李老師帶班,後來獨自帶徒工斑。 李老師工作刻苦,每項工作、每件事都要不折不扣做好,各項成績一直在前面,但從來未向廠裡提出過任何要求,工作爭先,榮譽不爭,榮譽不爭。 為我們樹立了榜樣,徒弟們深受影響……

蔣彥

李碧芳老師為人謙和、善良,工作任勞任怨,專業上勤奮好學,技藝上出類拔萃,年輕時就享有“男有春芳,女有碧芳”盛譽,一直為朱可心老先生所鍾愛。創作新品百多件,手法純熟、平僕意遠,有頗高的藝術造詣及聲譽,尤其值得稱道的是她循循善誘、因人而異、嚴格施教,在創作盛年培養了大批藝徒,先後達二百年多人,桃李滿園,有的已成為紫砂的中堅力量。 她為紫砂傳承耗費了大量精力,(這些都是一般人不大樂意做的),她為家人病痛承擔了過多的生活壓力,用柔弱的肩膀硬是撐起了一片藍天。 心地太過善良而常受傷害但依然故我,讓我們心痛,也讓我們看到了人性的光彩。 雖成果累累卻不顯山露水,始終保持著一顆平常心,她對紫砂事業的中興和發展作出了不可磨滅的貢獻,紫砂會記住她,紫砂歷史會記住她 ...

《走筆謝孟諫議寄新茶》

唐代詩人盧仝,號玉川子,濟源(今屬河南)人,祖籍范陽(今河北涿州)人,年輕時隱居少室山,家裏貧窮,但盧仝很喜歡讀書,不願入仕為官。盧仝一生愛茶成癖,據《濟源縣誌》記載,他在濟源縣時,經常在「玉川泉」汲水烹茶,所以自號「玉川子」。

盧仝以一曲《七碗茶歌》(即《走筆謝孟諫議寄新茶》詩)名揚四海,自唐以來,這首《茶歌》歷經宋、元、明、清各代,傳唱千年不衰,歷代文人茶客品茗詠茶時,仍屢屢吟及。

盧仝《走筆謝孟諫議寄新茶》詩中,首先交待在日間酣睡之時,收到孟諫議派人送來的用白絹密封並加三道印泥的新茶,在滿心歡喜之餘,又感歎新茶採摘與焙制的辛苦,以及新茶首先供應王公貴族,平常百姓得之極為不易。接下來,精彩描述了其品茶的絕妙感受,即這段「七碗茶」的描寫。

一碗喉吻潤。

兩碗破孤悶。

三碗搜枯腸,惟有文字五千卷。

四碗發輕汗,平生不平事,盡向毛孔散。

五碗肌骨清。六碗通仙靈。

七碗喫不得,惟覺兩腋習習輕風生。

《七碗茶歌》問世以後,由於其琅琅上口,所以在民間廣為流傳,幾乎成了眾吟唱茶的典故,為歷代文人茶客稱頌,「七碗」「 兩腋清風」成了品茶的代稱,如宋蘇軾詩云:「何須魏帝一丸藥,且盡盧仝七碗茶。」,而楊萬里則寫道:「不待清風生兩腋,清風先向舌端生。」盧仝也因此而留名茶史。「走筆謝孟諫議寄新茶」〔意指揮筆感謝孟姓諫議大夫寄來新茶,孟姓諫議大夫,名字不詳,諫議大夫職責是專門向皇帝提意見的官〕,全詩共262字,但今人傳頌的多為其中提及七碗茶的詩句,描寫飲七碗茶的不同感覺,步步深入,極為生動傳神。

你可能會有興趣的文章:

限會員,要發表迴響,請先登入