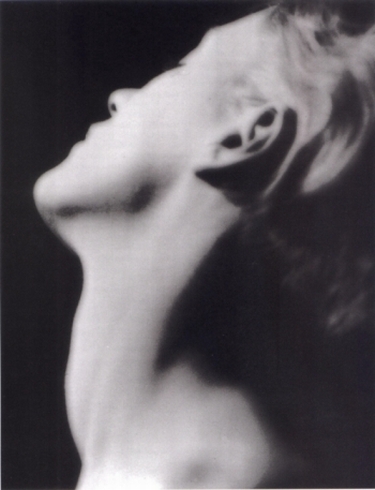

體現超現實的女人:黎米勒(Lee Miller)

觀『Cross the Bridge of Time』的黎米勒傳奇和她的攝影作品

http://www.cc.ncu.edu.tw/~sctseng/ArtandGender/08_surrealism/07.htm

傳奇女子黎米勒,前衛又美麗,我從不曾見過這麼卓然出眾的新時代女性;許多女人自以為是新潮流的追隨者,相信自己是新文化的遵奉者,但黎米勒不同,她不追求任何「新」事物,也非任何教派的信徒,她只是一個傲視當代的領航者,在她的心目中,沒有一般世俗的舊思想,亦無極度對社會的自負與苛求,早期的她狂放又積極,直到晚年她纔變得放逐而鬱悶。

如果一名女子思想很前衛,人們就說她是女權主義者(專以對抗男性為主);倘若她外表生得很美麗,人們就說她是新女性的代表(男人反而趨之若鶩)。

黎米勒既前衛又美貌,她終生服膺著狄德羅的教條:「只有最深刻的情感,纔能使靈魂達到最偉大的成就」;她活在一個由保守轉為求新求變的時代,她的情史可觀、韻事不斷,她為求活得更多采多姿,在男人之間周旋,在女人之間率爾而先,像英格麗.褒曼,卻不傴傴孤行。她從不走在任何人的後面,即使走在伸展台上,這就是黎米勒,超然、奔放、耀眼、有魅力,永遠想走在他人的前面。

黎米勒的童年過得非常悲慘,雖說她的家境不差,但與親人的關係,卻因年齡成長,反而愈形冷淡。父女關係的惡劣,導源於她七歲就被強暴,少女時期也與父親關係曖昧;她的早熟與憤世嫉俗,泰半源自於此。然而,她雖心懷怨誹、忿忿不平,對亂倫的父親也恨之入骨,但她卻能離家自立、努力工作,並未因此而墮落、自暴自棄、或賤賣自己的身體。

黎米勒不是那種工於心計的謀略家,她也絕非那種天真爛漫的小女孩;她善於運用自己外表的優勢,聰明慧黠,做任何事都勇往直前,也精於營造自我的神秘感,因為她的美很冷,氣質殊異於當時的美女,觀念也和時尚相左,與一般女性迥然不同。

某一個春天的早晨,就在曼哈頓的某一條街上,車水馬龍、行人如梭,黎米勒差點被來車撞上,但這個突如其來的車禍,和她那獨一無二的美麗臉龐,卻使她被意外發掘;一名路過的星探相中她,於是黎米勒十九歲便當上模特兒,在各大雜誌的封面展露頭角,一時之間紅得發紫、炙手可熱。

成名之後,黎米勒開始了她燦爛輝煌的一生;她與諧趣藝人卓別林、畫家畢卡索都關係菲淺,男女交往,過從甚密,但都沒有結果。

我曾與瑞士Vivey的那尊濱湖的卓別林等身雕相合影,也在畢卡索美術館中,感受畫家筆下的熱情,黎米勒數十載前未竟的願望,我也間接為她實現了一半。至於說攀附權貴,黎米勒是十分不屑的;她的特立獨行、強調社會正義與新穎作風,使她悠遊於社會名流和藝文界之間,頗受報章媒體的關注。

當她廿二歲時,突如其來決定到人文氣息濃郁的巴黎,參加各式各樣的服裝秀,更努力發展模特兒的事業,隨後與當地的知名攝影師曼瑞,成為夥伴、朋友,及愛人的關係。

不多久,這對情侶的脆弱感情悄然結束,她與愛人曼瑞分手後,旋即與著名畫家雷諾.派若相戀,也更加熱愛攝影工作。

閒暇之餘,她喜歡拍攝各式各樣的照片,這些相片充分顯示出她最光輝燦爛的日子,她可以拍出陰鬱或明朗的街景、騰空飛起的汽球,那些活靈活現地映照在她眸底的景象,總是很吸引人,直到我發現一張她緊抿著唇、皺著眉的照片,她心裡的憂愁與不快,曉然可見。

歐戰爆發,黎米勒辭去了模特兒的工作,毅然當上戰地記者,也極度迷戀上攝影;當她參觀前東、西德的集中營拍照時,她開始憎恨納粹黨,一如以往埋怨這個世界的殘酷與不公。她愾然拍攝了許多戰地的照片,也走遍了歐陸,讓相機記錄每一個頃刻、每一滴血,以及每一次空襲和生不如死、日復一日的戰鬥。

在歐戰勝利後,黎米勒大方而裸裎地坐在希特勒的私人浴盆中洗澡,笑逐顏開地歡度勝利,還特別留影存證;在那個保守又舊式的年代裡,許多人認為她叛逆、無恥、放蕩,可是她依然故我,活得自我而自由,但這段日子卻不長久,一如她所認定的快樂,總是會比悲傷短暫。

戰後長達廿年間,因為她沉緬於酗酒,生活上失去創意與靈感,也放下了相機,樣子顯得十分消沉。

到她四十歲時,她生下了私生子安東尼,而後因為不善與小孩相處,又困擾於幼年家庭生活所經歷那慘痛的親子經驗,黎米勒左思右想,最後還是放棄撫養她的獨子安東尼,要畫家雷諾.派若帶他去了英國,母子感情雖然很疏離,也長年彼此不相往來,但她歿後的確頗受兒子的推崇。

昔人日已遠,典型不只在宿昔;黎米勒的照片,是她為了親身體會時代離亂、表現人生、反照社會變動不拘,就在她每一次按下快門的剎那,直到最後芳華已逝,還是流下了瞬間的永恆。