「三貂角」燈塔景點的邂逅

2024 年十二月初,結束迴遊似返台之行前,和慶榮弟一起,沿北海岸的公路𨍭一圈去宜蘭,再由宜蘭經雪燧回台北。計劃行程是两天一夜,沿途可以好好地欣賞台灣東北海岸的風光。

那天,難得的好天氣,不是週末,從台北一路順𣈱地到達北海岸的演海公路。那十三層銅礦遺址的大停車場,正是休息和賞景的好所在。陰陽海,茶壺山,等等,看板和實景相對照,雖然巳經好多次了,還是新鮮無比。

繼續進行,快到福隆沙灘前,慶榮弟說因為中午想到烏石漁港享受海鮮大餐,請阿慶選擇在途中是去福隆海邊還是去三貂角燈塔閃遊。印象中,阿慶好像從未去過三貂角燈塔,因而有了這次邂逅的機會。知道有三貂角這個地方,也知道那是台灣島最東的一個岬角,台灣島迎接第一縷陽光的地方,可是,幾次環島的旅遊,它總是被忽略。

從濱海的公路,上行到三貂角燈塔區的停車場,像是在林蔭大道中行駛,不是參天大樹,但是那些树木都高到有了遮陽的效果。偶爾透過樹叢看到碧籃的太平洋,像是𣈴到路過美女拋出的媚眼。

下車,遠方一些白色的建築物吸引著我們,不遠處的草地上有幾群白色動物塑像,再過去有大大的白色雷達圓球,幾座白色圓頂的亭子,有一點點希臘建築的感覺。說是只有一點點,因為希臘的海𡷊建築是藍白色為主,像它們的國旗顏色一樣,而這地方的建築是白色,有點單調。

那草坪上的幾群動物造型,也是白色的,看起來是可以當椅子坐的綿羊。不是貂的造型,心中有點失望。走向燈塔的途中,阿慶東張西望希望找到和貂這個皮毛動物有關的蛛絲馬跡,可是,望眼所及,一無所獲。同行的慶榮弟查覺,聊天中展示古哥的網頁,有關三齠角名稱的來龍去脈,如同小時的學生遠足一般,上了一堂生话的課。

「三貂」這個名字的來源,依據網路的資訊大約是這樣的:好久好久以前,在西元1626年的時候,西班船艦從菲律賓來到台灣的東北海域,為填寫航海日誌把那不知名的岬角以「聖地牙哥(Santiago)」命名。「聖地牙哥」是耶穌的十二門徒之一,在閩南語的發音下,慢慢𨍭成「三貂」,因而有了三貂岬,三貂角甚至三貂燈塔這些名稱。早期清代的文獻也稱這個地方為三貂,偶爾用同音的台語寫成「山朝」,或是「三朝」等。

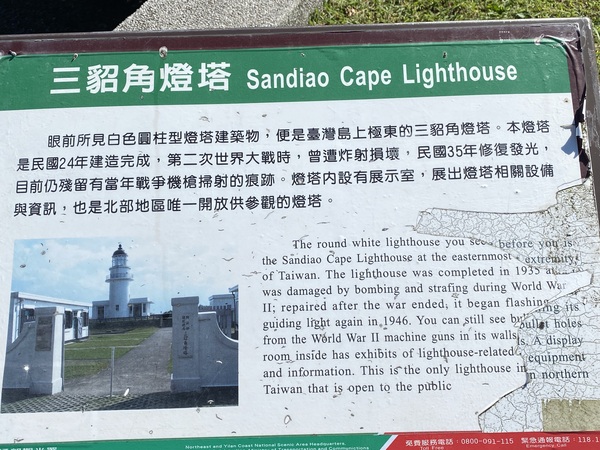

在1929 年和1931年,分別有日本船舶在三貂角附近海域遇難,因而當時的台灣總督府決定在三貂角建設燈塔,這座建於1935年的「三貂角燈塔」是台灣每日迎接第一道曙光的地方,迄今猶在工作,引導著航海人也成了重要的觀光地標。

邊走邊消化看到的訊息,當然途中不會放過那崖邊頑強的林木以及水天相連的太平洋海平線。到了燈塔區的大門,竟然發現當天沒有對外開放。綱路資訊說,這台灣北部唯一對民眾開放的燈塔,內部設有展示舘,並擁有遼闊的視野,不僅能夠俯瞰馬崗漁港,和萊萊地質景觀。

燈塔的外表,白色圓柱型的和一般的燈塔相似,沒有突出的地方。外行人的阿慶,非常不瞭解為什麼許多台灣的燈塔在頂端一定是漆上黑色的,若是漆上金色,銀色或貼以馬賽克的金屬或玻璃之流可以反射光線的薄片,𡸽不是更能突出燈塔存在感?

矮牆內林陰的員工宿舍區,令人羨慕。如果改建成小商圈,旅店民宿夾處,一座東方的「聖托里尼」是可以預期的。

岬角靠海的頂端,又有一座看起來有點希臘味道的圓頂亭。遠方海中的龜山島清晰的躺在一角,視野好到沒有話說,只能贊歎這三貂角實在是個得天獨厚的觀光景點的素材。

多蓋幾座希臘式的鍾摟,在現有的白色建築物上巧妙地加上代表著藍天和大海温暖的藍色。開設有旅遊生活機能的小商圈,還有那定期舉辦的迎接台灣第一縷陽光的慶典活動,期待著再次邂逅羽生後的「三貂角」。