(Photo Credit: 唐文標數位資料館)

一、「老來猛氣還軒舉,人間多少閒狐兔。月黑沙黃,此際偏思汝。」—陳維崧〈醉落魄—咏鷹〉

余光中過世,很多評者論及當年的現代詩論戰。論戰戰火雖始燃於1972年關傑明的兩篇文章,卻是在1973年唐文標的三篇文章發表後才開始燎原:

- 〈什麼時候什麼地方什麼人—論傳統詩與現代詩〉(1973年7月《龍族》)

- 〈僵斃的現代詩〉(1973年8月《中外文學》)

- 〈詩的沒落〉(《文季》第一期與第二期)

這三篇文章筆鋒犀利、砲火猛烈,當時人稱「唐文標事件」。

唐文標1967年獲伊利諾大學數學博士學位,曾任教 California State University,Sacramento,1972年開始在台大數學系及政大應用數學系任教。我在台大讀書時適逢「唐文標事件」發生,即使在電機系,也聞得其名。但沒想到1978-79讀政大政研所時,他是我「社會科學統計方法」這門課的老師之一。這是我第一次學統計學,他可說是我統計學的啟蒙老師!

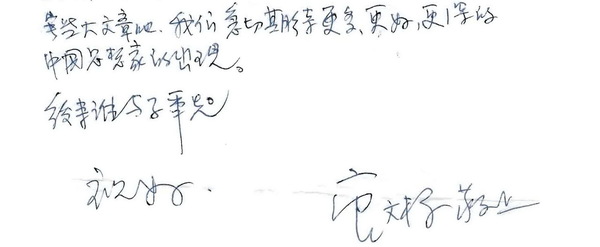

但唐老師影響我的,人文更大於數學、統計。我們在課堂外常聊天,上下古今無所不談。我1979年出國留學,他幫我寫了推薦函。1983年秋我進入明尼蘇達大學政治學研究所博士班之後,他在病中寫了四封信給我。他筆鋒熱情澎湃,對後輩鼓勵有加。下面照片上的紅字,是他在一封信後手書清初詩人陳維崧〈醉落魄-咏鷹〉的詞句:

「老來猛氣還軒舉,人間多少閒狐兔。月黑沙黃,此際偏思汝。」

原詞全文是:「寒山幾堵,風低削碎中原路。秋空一碧無今古,醉袒貂裘,略記尋呼處。男兒身手和誰賭? 老來猛氣還軒舉,人間多少閒狐兔。月黑沙黃,此際偏思汝。」

龍蛇筆劃之間,他的「大俠」豪氣,對我的期許,溢於言表。信上無日期,但信封上木柵郵局的郵戳日期是1985年1月9日,這是我接到的唐老師最後一封信。五個月後,就在報上看到他鼻咽癌大出血導致呼吸障礙病逝的噩耗了。「月黑沙黃,此際偏思汝」,啊,那是他纏綿病榻時的心情嗎? 三十三年過去了,今日重讀此信,心中猶餘慟不止。

二、「老去自憐心尚在,後來誰與子爭先?」 — 歐陽修〈贈王介甫〉

唐老師寫信給我,希望我能寄些書並寫一些文章給他:「寫些大文章吧。我們急切期待更多、更好、更深的中國思想家的出現。」

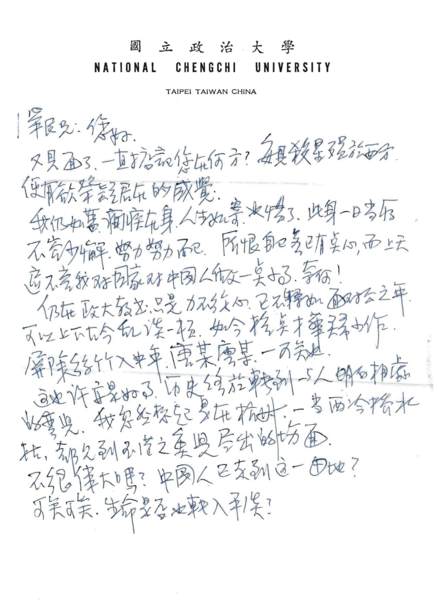

他的第一封來信,日期是1984年2月12日。這裡抄錄部分:

『又見面了,一直惦記您在何方。每見殺星殞於西方,便有欲祭疑君在的感覺。

『我仍如舊,痼疾在身。人生如寄,也慣了。此身一日尚存,不容少懈,努力努力而已。所恨自己容已有點心,而上天偏不容我對國家、對中國人做一點小事,奈何!

『仍在政大教書,只是力不從心,已不如面對公之年,可以上下古今亂談一頓。如今撿點才華歸少作,屏除絲竹入中年。唐某唐某,一可矣也。

『這也許亦是好事。歷史終於轉到與人明白相處的彎兒。我忽然想起是在杭州,一當西冷橋水枯,都見到玉港之魚兒盡出的場面。不很偉大嗎? 中國人已走到這一田地?

『可矣可矣,生命是否也轉入平淡?』

信末最後一句是「後來誰與子爭先」。這是北宋時歐陽修初見王安石寫贈之作。原詩全文是:

「翰林風月三千首,吏部文章二百年。老去自憐心尚在,後來誰與子爭先?朱門歌舞爭新態,綠綺塵埃試拂絃。常恨聞名不相識,相逢罇酒盍留連。」

當時歐陽修是文壇領袖,王安石不過一介小官。唐老師自1970年代初返台,十年之間,引領現代詩論戰、鄉土文學論戰、並以如椽巨筆批判張愛玲,雖然具爭議性,可說橫空出世,名重士林。他在信中寫這句話給一介學生,當然是在鼓勵我。但當時唐老師還不到50歲,只能說「屏除絲竹入中年」,卻因痼疾而筆下流露老去之意,能不令後生之我感嘆?

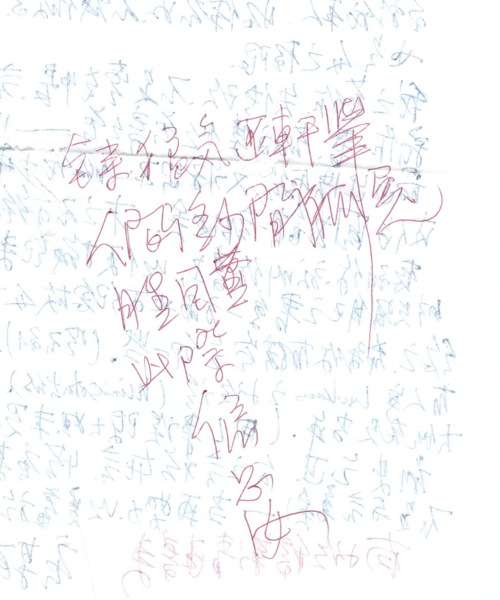

唐老師字走龍蛇,筆劃蒼勁,但他的第二封信裡的字在信尾卻近乎龍飛鳳舞,有力不從心之態,有些字難以辨識。這封信郵戳日期是1984年4月13日,其中略道:

『再謝你寄書之情(海郵已足)。但我最有興趣的仍是你的近況? 近來想什麼問題,可否見示。有作中英文皆乞見示。近年對政治很乏興趣,這玩意是不可想有成的,只是當搬歌仔戲而已。專心哲學,也許較好,但身體有害…

『希望你能寫一些新東西來,我與忠信他們辦刊物,以哲學為主,有興趣再詳談。』

當時距美麗島事件已四年多,陳忠信(杭之)也已出獄。我出國前本與忠信相識,他出獄後受邀來明城,我們在友人家會面。

三、「垂死病中驚坐起,暗風吹雨入寒窗。」—元稹〈聞樂天授江州司馬〉

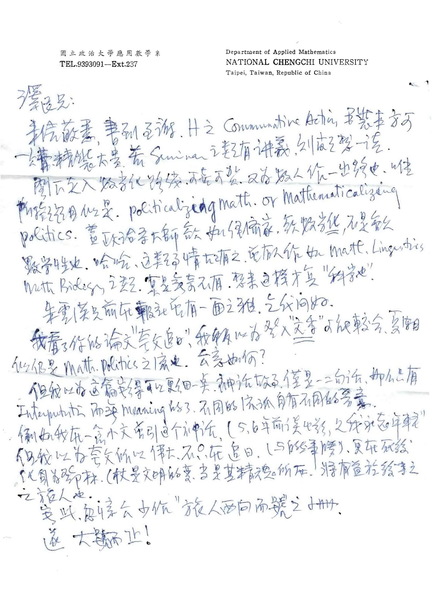

我與唐老師認識前就對法國人類學家李維史陀 (Claude Levi-Strauss) 的結構主義神話分析很有興趣,1978-79在政大跟他學統計時,到他家聊天談起,他立刻從書架上拿出好幾本結構主義的書送我。他來信說想看看我寫的東西,我正在寫一篇「夸父逐日」神話的結構分析,就寄了給他。他的回信信封上木柵郵局的郵戳日期是1984年5月6日,信中寫道:

『我看了你的論文夸父追日,我以為登入《文季》可能較合,《夏潮》似仍是math politics 之流也。公意如何?

『但我以為這篇文章可以寫得更細一點。神話故事,僅是一二句話,那麼只有interpretation而無meaning的了,不同的流派自有不同的著意。

『例如我在一篇小文曾引這個神話,(5,6年前談電影,《我永遠年輕》) 但我以為夸父所以偉大,不只在追日 (與自然爭勝),更在死後化身為鄧林 (杖是文明的變,當是其精魂所在)。將有益於後來之旅人也。

『寫此,忽憶公少作「旅人西向而號」之小冊。

『遂大號而止! 』

唐老師說《夏潮》雜誌是 math politics 應是指其政治性太強的玩笑話。前此,我跟他說我在明大準備專攻數學政治理論 (mathematical political theory),他在這封信前頭說「閣下走入數學化路線,可喜可賀,又為數[學]人作一出路也。」《夏潮》當然不是以數學方法作政治學研究的刊物,唐老師大概只是順著上面的話,說《夏潮》政治性太強,他寧可我的文章投到文學性的刊物《文季》。

我不知道他是否有把我的文章交給《文季》,我自己也沒有投去。此文目前收在我的部落格:

http://blog.udn.com/nilnimest/8353004

至於所謂我的少作「旅人西向而號」,這是一篇為同仁刊物寫的序言,藉易經旅卦上九的爻辭:「鳥焚其巢,旅人先笑後號咷,喪牛於易,凶。」而發揮的文章。文章略道:

『人文世界是一個流亡者的王國:在這兒,人們離開了上帝,生物離開了自然。一切事物,被包裹在一層浮泛的形式當中。人們原相信憑藉著這層形式功能的發揮,即使不能重返樂園,也有希望建立自己的地上天國。

『但是在這一片大地上,邪惡的勢力並未放棄它吞噬人類的慾望:它自四面八方逼襲而來,在人群中劃分範疇。於是,人文形式之外又覆蓋了邪惡的形式,流亡者相互放逐而疏離。政治、經濟、宗教、道德和法律上意識形態的分歧把世界碎裂成千千萬萬個窟窿,每一個窟窿儼如鳥巢。

『…王亥始作僕牛,是畜牧文明偉大的開拓者,從他手中,一部分「自然」轉化成了「人文」。然而,幾千年來,這些與自然疏離了的馴牛,輾轉得失於不同範疇的人群之中,亙古漂泊,將何處去尋找懷念的永恆鄉園,回應那遙遠、深沉而熟悉的召喚?』

文章最後呼籲『且讓我們摘下鳥巢,在曠野引燃希望的篝火』。此文目前以此為題,收在我的部落格上:

http://blog.udn.com/nilnimest/105683516

唐老師批判現代詩的驚世文章收入《天國不是我們的》一書中,書名清楚地表明他是一個道道地地的人文主義者。他又是性情中人,也許在病中想到台灣當時被政治力量碎裂的社會,不禁悲從中來,真的發聲大號也不一定。他信中下面一句話便是:

『我身體不好,很少寫文及信,此中苦,不足外人道也。』

讀此,我亦大號了!

四、「欲祭疑君在,天涯哭此時」—張籍〈沒藩故人〉

唐老師過世至今,紀念他的文章甚多,大家都知道他以數學教授的身分致力於文學、哲學、文化批判,卻很少人提到他的數學生涯。

我在政大上他的統計課時,跟他聊天聊的也多是文學、哲學,對他教課的印象不深,只記得他反覆以「康寧祥能不能當選」為例,來說明一些統計學概念。我在美國教基本統計學,也學他從選舉民調來引進統計學的基本概念。

除此之外,記得最清楚的,是他在第一次作業給的一個題目:

「一根棍子隨機分作三段,請問這三段能形成一個三角形的機率是多少?」

這個題目對我這樣在電機系學過機率的學生並不難(答案是1/4),但他嫌我用到積分的回答途徑太囉嗦。這個問題對了解統計概念無大幫助,我自己教了二十幾年基本統計學都不會用到這樣的題目。但這個問題太有趣,我至今還記得清清楚楚。

我跟他聊天很少涉及政治。1977年8月間彭歌、余光中批判鄉土文學的風暴雖以王昇出面肯定鄉土文學告一段落,但隨即發生了中壢事件,黨外運動風起雲湧。1978年底,站在鄉土文學陣營的王拓、陳鼓應紛紛與黨外結合,投入後來因中美斷交而取消的立法委員選舉。在那樣的政治氛圍中,唐老師肯定受到不少壓力,但我不記得他對我提及這些事,我們仍然聊文學、聊結構主義。

有一天下課後在學長家聊天,在座有一位我不認識的青年,聽說是調查局人士。當時調查局在大學生中形象不錯,我也有朋友考進調查局任職,因此不以為意。也許因為我談及唐老師,此人後來竟然找到我,要我當他線民,向他報告唐老師言行。我當然不肯,一口回絕,並向唐老師提及。唐老師登時面色凝重,但也沒說什麼。

我當時申請出國留學,跟他討論。他問我出國想讀什麼,我提到讀數學的可能性。他瞪了我一眼,說:「有天分的數學家在20歲之前就有了突破性的成就,20歲之後大概也就快死了,你真的想唸數學嗎?」我只好申請政治學研究所。

我到明尼蘇達大學政治學研究所讀博士學位,對用數學方法研究政治現象的途徑越來越感興趣,寫信跟他說我要致力於 mathematical political theory (數理政治學)。其實一般政治學者較常用的名詞是 formal political theory (形式政治理論),但我偏愛「數學」這兩個字。

他回信開玩笑說:

『閣下走入數學化路線,可喜可賀,又為數[學]人作一出路也。唯所擬題目似是 politicalizing math or mathematicalizing politics。蓋政治系大師欲如經濟[學]家,欲數學化,不是欲數學性也。哈哈。這類事情古已有之。曾有人作如 math linguistics,math biology之類。真是無奇不有。想來這樣才真「科學」也。』

我當唐老師的學生,以及後來跟他通信,其實都是從他得到學習。但唐老師像歐陽修一樣愛惜人才、提攜後進,一直把我當成平輩相待。除了寫信稱「您」、「兄」、「公」、稱「敬上」、「百拜」,他一再跟我討論學問、表示對我作品的興趣。他的謙和,與他那犀利的筆鋒和批判能力似乎不太諧調。

唐老師過世,我在明城,是閱報方知。當時震驚、難過之外,因為與他的親人並不相識,無從為情,只有在後來回台灣時,請陳忠信帶我至善導寺靈前祭拜。在這之前,真的是如他所說的「欲祭疑君在」,不能相信他已作古。即使今天在三十多年後重讀他的四封來信,他那對人、對學問的熱情仍然栩栩如生,彷在目前。