藥王孫思邈在《千金方·雜病論》中曾說此穴無所不治,

“能主治虛羸瘦損、五勞七傷及夢失精、上氣欬逆、

痰火發狂、健忘、胎前產後等,百病無所不療”。

這個穴位到底是什麼呢?

大家都聽過,但是都沒用過! 那就是:膏肓穴

當形容一個人病無可治時,人們常會使用

“病入膏肓”這個成語。但大多數人

都不知道,膏肓其實是人體上一對重要的穴位。

成語“病入膏肓”

源於《左傳》中的一段典故。

晉景公患了病,太醫經過診斷,

對景公說:“病入膏肓,藥物已無濟於事,

無法治了。”後來景公不治而亡。

於是後人常用“病入膏肓”來指病重難治。

藥王孫思邈後來評論時說:“時人拙,不能求得此穴,

所以宿疾難譴,若能用心方便,求得灸之,無疾不愈矣。”

打開膏肓穴,百病都難藏

歷代醫家多認為,膏肓穴有補益虛損、養肺調心的作用,

臨床上多用於治療肺氣虛弱所致的咳嗽、

氣喘、骨蒸盜汗、肺癆等病症;

心氣不足、心火上擾所致的癲狂、健忘、遺精等病症;

各種原因所致的羸瘦虛損。

膏肓這個穴位比較隱蔽,針不方便扎進去,手也難以按到,

想要活動膏肓,最好的方法就是通過艾灸和自我鍛煉。

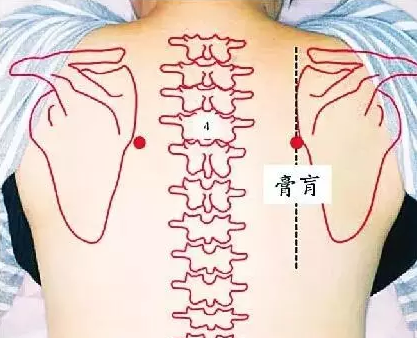

取穴方法

膏肓穴是人體膀胱經上的一個大穴,在後背肩胛骨旁。

取穴時,應坐位,雙手交叉緊抱雙肩,

肘關節貼近胸前,將肩胛骨打開,

從大椎穴向下找到第四胸椎棘突下,再旁開三寸處。

如果艾灸膏肓穴,可以把最深層的風寒濕毒瘀血灸出來。

艾灸膏肓穴的療效很明顯,也會讓人很願意去做:

艾灸三兩天肚子會咕咕響,氣很足;

體質偏寒的,可能有排寒反應,比如肚子或腿發涼。

還有的可能會發汗或嗝氣。

如果灸一個星期,一點動靜都沒用,說明身體很乾淨。

運用艾灸膏肓穴進行養生保健,

古人多應用於成人(20歲後),同時灸足三里穴。

當然,打開膏肓穴的方法不只有艾灸,平時的自我鍛煉很重要。

運動膏肓穴,除去一身疾

開合膏肓的方法

下面就介紹3種簡便易學、運動膏肓穴的體操:

防治心、肺疾病

這個動作可以把膏肓活動開,充分鬆開肩背部,

長期練習,能有效解決肩背痛的問題;

而反复的前後拉伸又能使胸腔得到擴張,

這也能有效防治心、肺疾病。

2.像扇子一樣開合

肩背疼痛明顯減輕

兩腳平行站立,兩膝微曲,腰直,胸平,兩手握拳,

兩臂緩緩抬起到胸前與肩平,然後用力向後拉至極限,

使肩胛骨盡量向脊柱靠攏,擠壓兩側膏肓穴,

略停1至2秒鐘,再恢復原姿態。

後拉時深吸氣,回收時呼氣,動作在水平面緩慢進行,

動作到位,使背後有酸脹、出汗的感覺。

這個動作可打開和擠壓膏肓,做完幾次後,

人會感覺周身清爽,肩背疼痛明顯減輕。

3.反拳捶脊法

緩解肩背痛,疏通血脈

久坐後,可依此法經常敲打自己的背部,

緩解肩背痛,疏通血脈。