你看到的只是一首徐志摩「再別康橋」詩的文字嗎?

我可是聽到了文字發出的音韻、節奏與旋律呢!甚至於,在腦海想像的空間中,還有MTV的影像,以及「人間四月天」的劇情與畫面呢!文字的魅力,豈僅是文字而已,詩文與旋律的結合,加上背後敍述的故事與戲劇的張力,透過今日傳播科技的整合與加持,文字可以發揮的空間,更顯得無限寬廣。

影音分享—作詞:徐志摩 作曲:李達濤 編曲:屠穎 唱:黃大城

<再別康橋>徐志摩

輕的我走了/正如我輕輕的來/我輕輕地招手/作別西天的雲彩

那河畔的金柳/是夕陽中的新娘/波光裡的艷影/在我心頭蕩漾

尋夢撐一支長篙/向青草更青處漫溯/滿載一船星輝/在星輝斑斕裡放歌

軟泥上的青荇/油油的在水底招搖/在康河的柔波裡/我甘心做一條水草

那榆陰下的一潭/不是清泉是天上虹/揉碎在浮藻間沈澱著彩虹似的夢

但我不能放歌/悄悄是別離的笙簫/夏蟲也為我沈默/沈默是今晚的康橋

悄悄的我走了走了/正如我悄悄的來/我揮一揮衣袖衣袖/不帶走一片雲彩

才情洋溢 膾炙人口

「再別康橋」是三十年代才情洋溢的文學家、詩人-徐志摩的代表作之一。從題目上看,「再別」,可見是第二次了,確實從他的全集中,可以發現,詩人在一九二八年創作這首詩之前,在一九二二年,即已寫了一首名為「康橋再見罷」的長詩,然而,或許是詩文過長,且比較類似敍事式的散文形式,比較無法像「再別康橋」那樣,至今仍廣為人知傳唱,且膾炙人口。

影音分享:【我多麽羨慕你】公視<人間四月天>MV。

兩者的創作時間相隔六年,「再別康橋」比起「康橋再會吧」,無論是在文字的駕馭、情感的拿捏、用詞的洗鍊,以及技巧的運用,均更臻成熟,尤其是形式上,因採用了四行為一節的歌謠體(中國古詩及英詩均有類似的形式),更成了日後有心人譜成歌曲傳唱的有利因素。反之,即使是許多名家的詩作,因為不能唱,而失去了讓更多的人親近認識的機會。

你看到的只是一首徐志摩「再別康橋」詩的文字嗎?

我可是聽到了文字發出的音韻、節奏與旋律呢!甚至於,在腦海想像的空間中,還有MTV的影像,以及「人間四月天」的劇情與畫面呢!文字的魅力,豈僅是文字而已,詩文與旋律的結合,加上背後敍述的故事與戲劇的張力,透過今日傳播科技的整合與加持,文字可以發揮的空間,更顯得無限寬廣。

《中國文學發達史》書影。台灣中華書局。

詩情畫意 興觀群怨

個人並無意以純文學的角度為徐志摩「再別康橋」添油加醋,因文學工作者相關的論述已相當多;而是站在大眾傳播媒體科技發達日新月異的今日,以欣賞者(閱聽人)接收的效果的角度,來審視比較詩在文字或化作影像、聲音的魅力。

「子曰:小子何莫學乎詩?詩可以興、可以觀、可以群、可以怨。邇之事父,遠之事君;多識於鳥獸草木之名。」詩,是情感表達的一種精鍊的敍述形式。可以自況-「花間一壺酒,獨酌無相親」(李白-月下獨酌)、也可以感慨-「眾裡尋她千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處」(辛棄疾-青玉案);可以為國家-「怒髮衝冠憑欄處,瀟瀟雨歇」(岳飛-滿江紅)、也可以為情人-「春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始乾」(李商隱-無題);可以悲-「國破山河在,城春草木深」(杜甫-春望)、可以怨-「落魄江湖載酒行,楚腰纖細掌中輕」(杜牧-遺懷)、可以瀟灑-「我本楚狂人,狂歌笑孔丘」(李白-盧山謠寄盧侍御虛舟)、也可以豪情-「功蓋三分國,名成八陣圖」(杜甫-八陣圖)。

蘅塘退士等輯:《詩詞欣賞》書影。台南:大夏出版社。

總之,詩可以獨樂樂,也可以眾樂樂,人生有喜-「洞房昨夜停紅燭,待曉堂前拜舅姑」(朱慶餘-近試上張水部)、怒-「此地別燕丹,壯士髮衝冠」(駱賓王-易水送別)、哀-「往事只堪哀,對景難排」(李後主-浪淘沙之一)、樂-「我醉君復樂,陶然共忘機」(李白-下終南山過斛斯山人宿置酒);悲-「花開堪折直須折,莫待無花空折枝」(杜秋娘-金縷衣)、歡-「白日放歌須縱酒,青春作伴好還鄉」(杜甫-聞官軍收河南河北)、離-「白髮三千丈,離愁似個長」(李白-秋浦歌)、合-「花徑未曾緣客掃,蓬門今始為君開」(杜甫-客至)。

甚至,詩也涉獵了人間的生-「野火燒不盡,春風吹又生」(白居易-草)、老-「名豈文章著,官應老病休」(杜甫-旅夜書懷)、病-「強欲從君無那老,將因臥病解朝衣」(王維-酬郭給事)、死-「訪舊半為鬼,驚呼熱中腸」(杜甫-贈衛八處士);成-「金殿當頭紫閣重,仙人掌上玉芙蓉」(王建-宮詞)、住-「雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃」(李白-清平調詞)、敗-「商女不知亡國恨,隔江猶唱後庭花」(杜牧-泊秦淮)、空-「雕欄玉砌應猶在,只是朱顏改」(李後主-虞美人之二),古今多少事,盡付笑談中!

夕陽+楊柏林雕塑<春天的走向—愛的進行式>。

戀愛詩人 浪漫情懷

有人說,戀愛中的人個個都是詩人。這句話的意思大概是說-有了愛情的人,心靈總是充滿了浪漫的情懷,即使平時拙於言詞的凡夫俗子,也會因為有了鍾情的對象,受到繆斯(Muse)的感召吧。

詩,是經過淘洗過的文字,是經過錘鍊過的文辭,是經過精心雕琢布局鋪陳的思想結晶。好的詩,除了具有獨特的風格外,在韻律、意含、意境的經營上也高人一等,因此,能引起閱讀者的心靈共鳴。

讀一首好詩,不啻就像聆聽一首悠揚的樂章,或是欣賞一幅名家的字畫,同時具有讓人充滿喜悅與感動的撞擊力。

然而,追尋中國文學發展史,詩的演變,源淵流長,自周朝時起即有《詩經》,戰國時代有《楚辭》,繼為漢《賦》、《樂府民歌》,唐朝國力強盛,也成為詩的鼎盛時期,包括有《五言詩》、《七言詩》、《律詩》,再進而演變為宋《詞》、元《曲》等等。

張默、蕭蕭編:《新詩三百首》書影。台北:九歌出版社。

直到民國初年,五四運動胡適先生倡導白話詩以來,到台灣這兒,詩在西潮衝擊下,已成了充滿了洋味的《現代詩》,妙得是《現代詩》雖然在字數、格律上,一開始即強調自由,標榜並不作硬性的限制,但經過詩人們多年耕耘、嘗試與努力,許多詩人為了不要活在自我沉吟晦澀的象牙塔裡,希望為詩找到更豐富的沃土,又重新找回了詩裡的韻律對稱的格式,將詩與音樂結合。事實上,詩又成了詞的形式,由懂得音律的人譜上曲,再次創造了現代詩的《樂府民歌》。

詩歌演唱 回響熱烈

事實上,台灣會將這樣的民歌形式表現出來,歐美的影響其來有自。早在六十年代,美國民歌和搖滾樂,就已展現了極大的震撼及影響力,廣受群眾歡迎,其中比較具代表性的人物有瓊‧拜亞(Joan Baez)及巴布‧狄倫(Bob Dylan)等。

影音分享:《巴布狄倫:搖滾詩人》登大影幕搶先看 幕後花絮_眾明星獻唱篇。

余光中曾在五十九年的一篇「現代詩與搖滾樂」的文章中坦言,「成就不凡,頗負時譽的詩人,在一個大城的大學裡演說,消息事先刊於報端,竟不能吸引到兩百聽眾。另一方面,幾乎任何一位二流的搖滾樂行吟詩人,如尼耳‧揚(Neil Young)或約翰‧丹佛(John Denver)之流,在一抖髮一揮琴之際,都能輕易召來三五千的聆聽者。為什麼?」

文中余光中他不得不承認「是的,搖滾樂也是一種詩,以吉他為標點,鼓為脈搏,節奏感特別敏銳的一種詩。披頭四的藍儂和麥卜特尼,在決裂以前,便經常一起邊作曲邊配詩,然後在演唱會上自彈自唱。女歌手之中,這種集擅詩、曲、奏、唱的全才,自瓊妮‧米丘(Joni Mitchell)以下,至少可以數出一打。」至於他認為的二流搖滾歌手,再看到他們後來爆紅受歡迎的程度,再看今日,莫說是國際享有盛名的大歌星,就是國內知名的歌壇巨星的演唱會,莫不是一票難求,就是人潮擠得水洩不通的盛況,詩人怕不更要感慨萬千了!

影音分享:張惠妹北京鳥巢演唱會 2025。

有了以上的認知,也難怪大詩人余光中,後來也要追隨潮流,把自己的詩結合曲,並唱成歌了。那是一九七五年時候的事,台大學生楊弦等將徐志摩「再別康橋」、余光中「民歌手」、「迴旋曲」、「鄉愁四韻」等多首詩譜成曲,並以樂器伴奏演唱的方式發表出來,造成相當大的轟動,也開啟了台灣「校園民歌」的新頁。這是台灣本土詩、歌結合的濫觴,從此,民歌的創作風氣大開,相繼有更多的創作者投入,形成了後來民歌的輝煌時期(然而,幕前演歌者風光,幕後詞曲者幾人知曉—見延伸閱讀<幕後工作群像>)。

楊弦等將余光中「迴旋曲」等多首詩譜成曲,開啟了台灣「校園民歌」的新頁。

科技創新 媒介匯流

隨著傳播科技的進步,過去印刷媒介獨尊的時代早已不再了。接著而來的是廣播、電視(有線、無線)、電影、CD、電腦、手機網路,甚至是衛星傳播等整合匯流的時代,文字與影、音、旋律、動畫及戲劇的結合已不可免,文字的再現,已不再僅是文字而已,而是透過了聲音、表情,更結合了影像與動作,呈現出多元的面貌。換句話說,本文所舉徐志摩的詩作「再見康橋」,就是結合文字、歌唱、影音(MTV及人間四月天戲劇)的一個例子。

對閱聽人而言,過往在心靈枯槁的日子,會讀一首打動心靈深處的好詩,或許,時下的年輕人,則會以另一種更普遍的形式──看著MTV、抖音(TikTok),隨著旋律吟唱一番(這無寧說就是一種讀現代詩的方式吧),這也成了現代心靈接受洗禮的一種方式;同樣的,和昔日的讀者看文字感受一樣,他們也可以從中得到感動和浪漫,重新找到生命的活力和契機。

《大媒體潮》(Megamedia Shakeout)書影,大談數位通訊的新整合趨勢。(見延伸閱讀—<論數位傳播蛻變影像的真偽與虛實>)

因此,如何把握現代傳播多元化的特色,讓繆斯的魅力重現,激起生命的活力,將是新一代搞文創的傳播工作者面臨的更大的挑戰。

為了重新喚起年輕一代對傳統詩文的感動,文創工作者可得加把勁,結合文字與新科技影音的新奇魔力,讓創作更能激勵心靈感動共鳴吧!

後記—影音與文字傳播效能比較研究

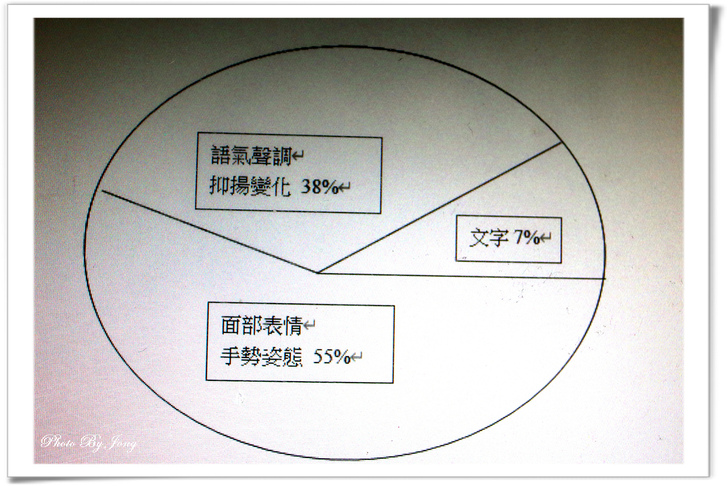

在傳播學理方面證明,姿態表情及語氣聲調在傳播被接受的效果所佔的分量上,均遠勝過文字。

梅拉比安(Abbert Mehrabian)曾在<今日心理學>(Paychology Today)雜誌上發表了一篇題為「無文字傳播」(Communication word)的研究,他把人類使用文字和其他傳播方式的百分比列出如下圖,其中面部表情及手勢姿態所佔的比例居然超過50%。

研究姿態傳播的學者──行為解剖的大師伯德惠斯特(ray L.Birdwhistell),也曾估計過,兩個人在傳播當中,有百分之六十五的意思(Social meaning)是以非口語方式傳送。

儘管他們所用的測度方式不相同,而且不太使人明瞭,可是我們卻可以肯定一項事實──任何人類傳播過程中,從其他行為信號中所獲得的訊息(Message)都要比從文字中所獲得的訊息還要多。

參考書目

《中國文學發達史》(1976)。台灣中華書局。

張默、蕭蕭編(2000):《新詩三百首》。台北:九歌出版社。

楊牧(1987):《徐志摩詩選》。台北:洪範書店。

羅文坤(1995):《傳播理論-起源、方法與應用》。台北:五南圖書。

樊志育(1992):《廣告學原理》。台北:樊志育。

蘅塘退士等輯(1977):《詩詞欣賞》.台南:大夏出版社。

(本文圖原曾在天空部落格發表,因天空部落公告2021/12/31關閉,重新整理轉移UDN再發表。)

延伸閱讀

<心情風景>遞嬗—感謝白頭翁兄譜曲成歌

https://blog.udn.com/jong2020/179452311

<藝文志>「胡鬧」與「途中」-台灣流行音樂趨勢管窺(附詩)

https://blog.udn.com/jong2020/179276969

<心情風景>詩人節(端午節)有感(附端節龍舟競渡詩)

https://blog.udn.com/jong2020/174775360

<城鄉組曲>幕後工作群像(獻給所有職場的朋友)

https://blog.udn.com/jong2020/173833000

<心情風景>中華歷史正在更新

http://blog.udn.com/jong2020/171365090

<心靈觀想>月上台北101大樓、中正紀念堂(生態蝴蝶攝影獲獎感言)

https://blog.udn.com/jong2020/177079881

<城鄉組曲>敲打生命的樂章──人生的主旋律和歌(你愛那一首?)

https://blog.udn.com/jong2020/175875862

<旅遊花樹記事>台北花卉展與荒野芒草-童話、戲劇與人生(附賞芒詩)

https://blog.udn.com/jong2020/177665446

<旅遊見聞>徘徊藝術歷史的長河-看動畫<清明上河圖>(回顧台灣前輩藝術家)

https://blog.udn.com/jong2020/173028770

<藝文志>杜鵑、櫻花及綠繡眼-論數位傳播蛻變影像的真偽與虛實

限會員,要發表迴響,請先登入